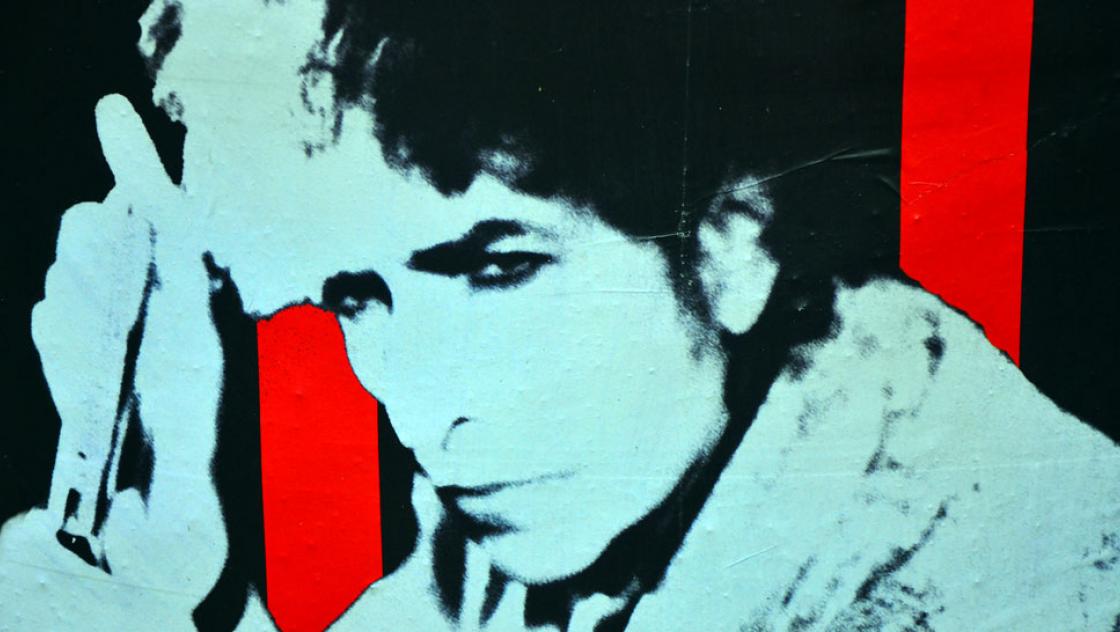

Nein, Bob Dylan selbst hätte den Nobelpreis nicht unbedingt gebraucht. Sein ikonischer Status ist schon lange gesichert. Bemerkenswerterweise haben die Kollegen seinen Ausnahmestatus immer neidlos anerkannt. Leonhard Cohen kommentierte die Preisverleihung der Schwedischen Akademie denn auch lakonisch: Für ihn sei die Nobelpreisverleihung an Dylan damit vergleichbar, dass man am Mount Everest eine Plakette für den höchsten Berg anbringe. Tom Waits oder Bruce Springsteen zollten ihren uneingeschränkten Respekt auf ähnliche Weise.

Man könnte den leidigen Streit auf sich beruhen lassen, ob der performative Charakter seiner Kunst Bob Dylan preiswürdig macht und ob wir es hier denn überhaupt mit Literatur zu tun haben. Natürlich sind Dylans Songs Literatur, was denn auch sonst! Über den beispiellosen Einfluss seines Werkes auf ganze Generationen von Songwritern und auch Schriftstellern ist kaum zu debattieren. Und welcher andere Dichter hätte die Reichweite Dylans? Es dürfte außerdem in den letzten Jahrzehnten keinen Kulturschaffenden gegeben haben, über den mehr kommentierende Arbeiten erschienen sind.

Und dennoch kommt mit dem Literaturnobelpreisträger etwas Besonderes hinzu: Bob Dylan steht nun in einer Reihe mit den ganz großen amerikanischen Autoren wie Sinclair Lewis, William Faulkner, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Saul Bellow oder Toni Morrison.