Wie die russischen Eliten ihren Frieden mit dem Krieg machten

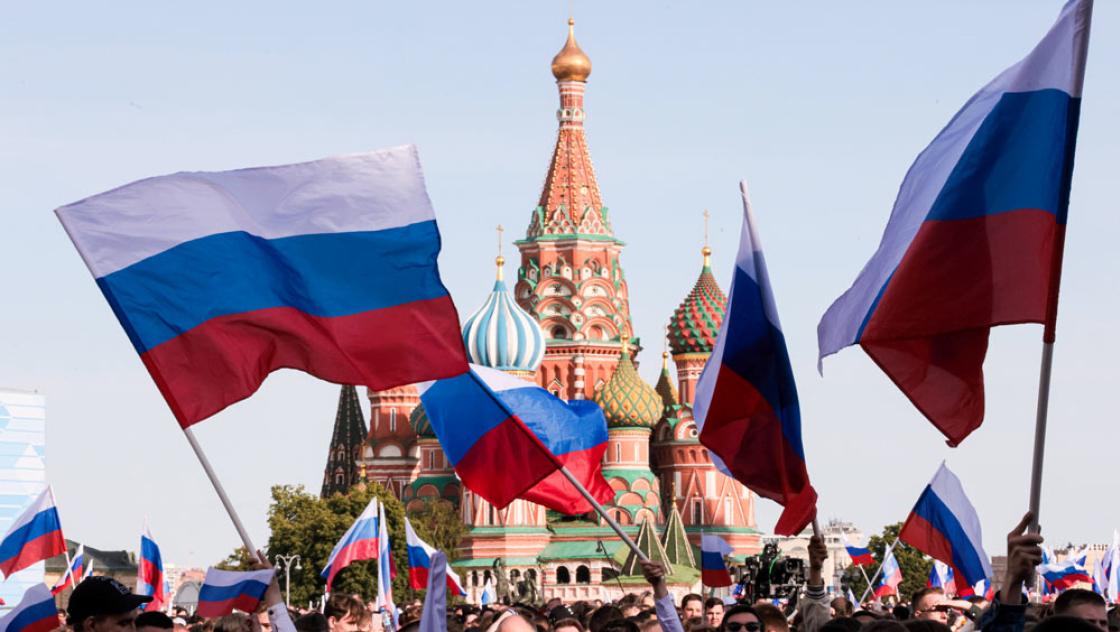

Bild: Der Rote Platz in Moskau am 11.6.2023 (IMAGO / ITAR-TASS / Mikhail Metzel)

Als der Krieg in der Ukraine begann, trat die russische Elite in einen Zustand des Schocks ein. Die westlichen Sanktionen und Reiseverbote überzeugten Russlands reiche und politisch vernetzte Bürger, dass ihr bisheriges Leben vorbei war. Die Verluste auf dem Schlachtfeld türmten sich schnell auf, und viele hielten die Invasion für einen katastrophalen Fehler. „Das Russland, das wir lieben, ist in die Hände von Idioten gefallen“, sagte Roman Trozenko, der frühere Chef der größten Schiffbaugesellschaft des Landes, einem anderen Geschäftsmann während eines im April 2023 geleakten Telefongesprächs. „Sie halten an seltsamen Ideologien aus dem 19. Jahrhundert fest. Das kann nicht gut enden. Es wird in einem Desaster enden.“ In einer anderen geleakten Unterhaltung nannte der berühmte Musikproduzent Jossif Prigoschin (nicht verwandt mit Jewgenij Prigoschin) den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Regierung „Scheiß-Verbrecher“. Einige der Oligarchen, die sich zu Beginn der Invasion im Ausland aufhielten, weigerten sich, nach Russland zurückzukehren, unter ihnen auch Michail Fridman, Eigentümer der größten Privatbank des Landes.

Aber das war einmal. Im weiteren Verlauf des Jahres 2023 begannen die Eliten, den Krieg zu unterstützen. Mehr Musiker reisten für Auftritte in die besetzten Gebiete. Im Oktober kehrte Fridman aus London nach Moskau zurück.