Plädoyer für eine wirksame Friedenspolitik nach der Zeitenwende

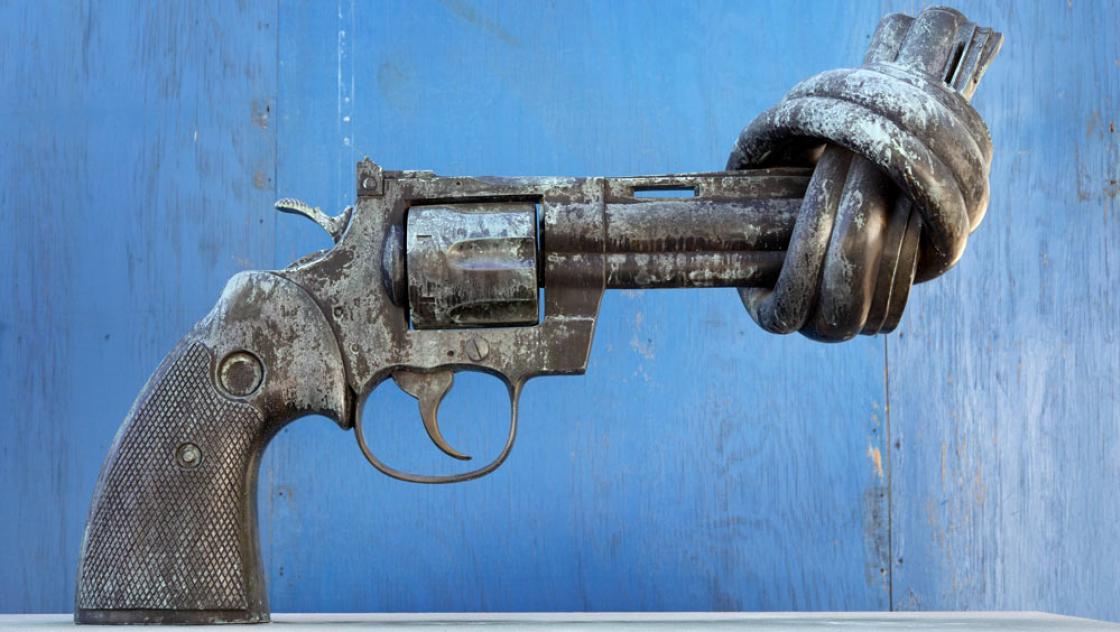

Bild: Die Skulptur »Non Violence« des schwedischen Künstlers Carl Fredrik Reuterswaerd steht als Friedenssymbol seit 1988 vor dem Hauptsitz der Vereinten Nationen. Wie aber kann eine wirksame Friedenspolitik nach der Zeitenwende aussehen? Foto vom 28.9.2013 (IMAGO / photothek / Thomas Koehler)

Die „Zeitenwende“-Rede des Bundeskanzlers am 27. Februar 2022 war für viele Linke ein Schock. Die Ankündigung eines 100-Mrd.-Sondervermögens für die Bundeswehr und einer dauerhaften Anhebung der Militärausgaben steht für eine radikale Wende deutscher Sicherheitspolitik. Eine auf Entspannung und Abrüstung gerichtete Außenpolitik wurde über Nacht ad acta gelegt.

Die „Zeitenwende“ trifft auf eine Gesellschaft, die sich in ihrer Skepsis gegenüber militärischer Gewalt durch die misslungenen Auslandseinsätze der Bundeswehr bestätigt sehen durfte. Große Teile des linken Spektrums und die Friedensbewegung reagierten daher mit der trotzigen Behauptung, die altbewährten Grundsatzpositionen seien aktueller denn je. Und ja: Es ist in der Tat schwer zu ertragen, dass in der Öffentlichkeit beständig nach noch mehr Waffen und Soldaten gerufen wird und diejenigen, die zu gründlicheren Abwägungsprozessen raten, als naiv verächtlich gemacht und stigmatisiert werden.

Gerade deshalb stellt sich die Frage, wie eine friedenspolitische Positionierung in diesen schwierigen Zeiten aussehen kann. Eine Warnung vorab: Gerade Linke werden dabei Widersprüche aushalten müssen.[1]

Die in Medien und Politikwissenschaft jetzt vorherrschende Position lautet, dass in dieser neuen „Welt(un)ordnung“ kein Platz mehr für romantische Vorstellungen einer wirkmächtigen UNO und einer europäischen Friedensarchitektur sei.