Multilaterale Handelspolitik in der Post-Trump-Ära

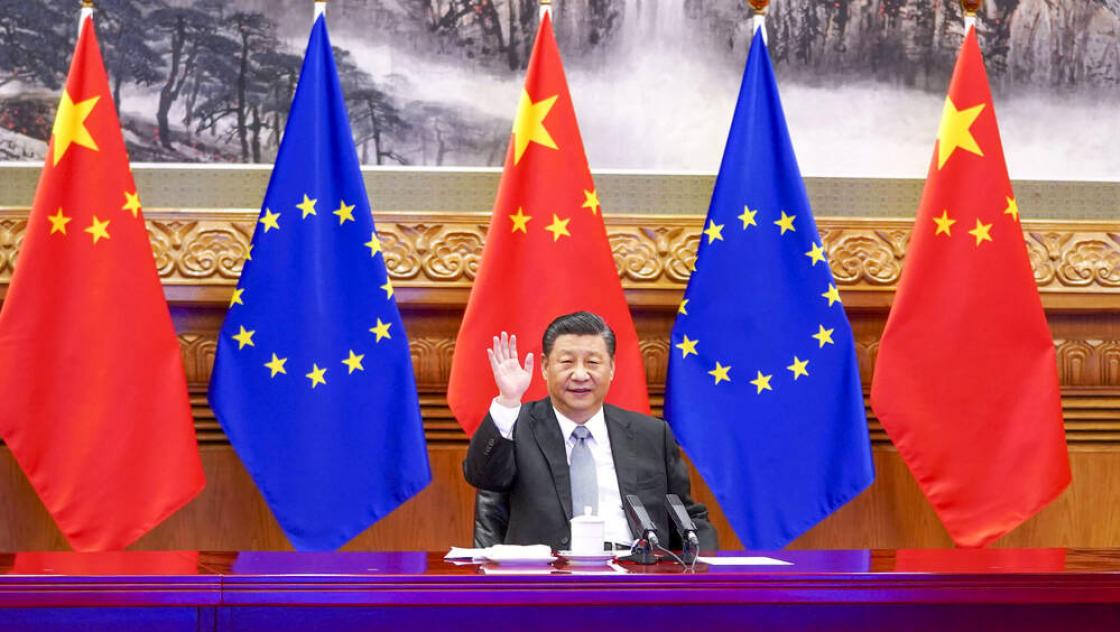

Bild: IMAGO / Xinhua

Ganz zum Ende der Amtszeit Donald Trumps ist es in der internationalen Handelspolitik zu einem Paukenschlag gekommen. Nach siebenjährigen Verhandlungen einigten sich China und die Europäische Union auf ein Investitionsabkommen. Demzufolge sollen europäische Firmen leichteren Zugang zum chinesischen Markt erhalten, dem weltweit größten und zugleich am schnellsten wachsenden. Die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen, etwa die Zwangs- und Lagerarbeit der muslimischen Uiguren, spielten dabei keine nennenswerte Rolle; im Vordergrund stand eindeutig die wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Offensichtlich wollte die deutsche Bundeskanzlerin, als die treibende europäische Kraft hinter dem Abkommen, zum Ende ihrer EU-Ratspräsidentschaft noch Nägel mit Köpfen machen – und sich nicht auf die vom neugewählten US-Präsidenten Joe Biden angedachte Zusammenarbeit der demokratischen Staaten beschränken. Und genauso wollte offensichtlich Peking den Zeitpunkt nutzen, um noch vor Bidens Amtsantritt die Zusammenarbeit mit der EU auf eine neue rechtliche Basis zu stellen.

Dafür spricht aus europäischer wie speziell deutscher Sicht auch, dass China kurz zuvor mit 14 weiteren Ländern des asiatisch-pazifischen Raums den größten Handelsblock der Welt gegründet hatte – für die Exportnation Deutschland ein enormer Absatzmarkt. Mit dem neuen Abkommen soll es für europäische Unternehmen nun auch leichter werden, in China zu investieren und zu produzieren.

Zweifellos ist dieses bikontinentale Abkommen auch Ausdruck der anhaltenden Krise der Welthandelsorganisation. An der Reformbedürftigkeit der WTO zweifelt niemand, im Gegenteil: Alle Mitgliedstaaten wollen die multilaterale Handelsorganisation seit langem umgestalten; selbst die Trump-Administration machte hier keine Ausnahme. Zugleich aber blockierten die USA in den vergangenen vier Jahren die Funktionsfähigkeit der Organisation (indem sie unter anderem die Nachbesetzung der Richter bei der Berufungsinstanz des Streitschlichtungsmechanismus verhinderten) und beschworen mittels der Verhängung einer Reihe von Strafzöllen einen Handelskrieg mit China und der EU herauf. Insofern ist es von besonderer Ironie, dass nun die beiden am stärksten von Donald Trump Bekämpften mit dem beschlossenen Investitionsabkommen zusammengefunden haben.

Die Konflikte und Probleme der WTO begannen jedoch nicht erst mit der Amtsübernahme Donald Trumps. Sie sind in erster Linie struktureller Art und begleiten die Debatte über das Für und Wider der Organisation seit deren Gründung vor 27 Jahren, im April 1994. Die Wahl Joe Bidens zum neuen US-Präsidenten eröffnet nun zumindest die Möglichkeit, ernsthaft über eine Neuausrichtung der in Genf ansässigen Organisation nachzudenken. Wie die WTO zu reformieren sei, darüber herrscht allerdings großer Dissens zwischen den Mitgliedstaaten.

Die EU verspricht sich von der Wahl Bidens zum 46. US-Präsidenten eine schnellstmögliche Rückkehr zum sogenannten regelbasierten Welthandel. Die von der EU und USA immer wieder eingeforderte Wahrung bzw. Wiederherstellung eines regelbasierten Welthandels hat jedoch in den letzten Jahren eine immer eindeutigere Stoßrichtung bekommen: gegen China. Brüssels Beschwerden über einen zunehmend regellosen Welthandel zielen seit langem vornehmlich auf China – und daran dürfte auch das Investitionsabkommen wenig ändern. In Abkehr vom internationalen Handelsrecht, so der Vorwurf, subventioniere Peking seine Unternehmen und missachte den (handelsrechtlichen) Schutz des geistigen Eigentums. Seit längerem betrachten zahlreiche (Handels-)Vertreter aus Brüssel, Washington und Tokio Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation rückblickend sogar als einen Fehler.

Doch wie berechtigt ist der Vorwurf gegenüber der chinesischen Regierung, beim Welthandel unfair zu agieren? Und sind die EU und die USA tatsächlich die (Grals-)Hüter eines regelbasierten und fairen Handels, als die sie sich darstellen?

Der chinesische Weg: Vom gehorsamen Schüler zum neuen Lehrmeister

Als die WTO am 1. Januar 1995 nach der Unterzeichnung durch 77 Mitgliedstaaten ihre Arbeit aufnahm, erkannte nicht einmal die Hälfte der internationalen Staatengemeinschaft die Handelsorganisation und ihr umfangreiches Regelwerk an, das zum Teil weit in staatliche Regulierungsbereiche eingreift. Die Ausgestaltung der WTO-Regeln trug eindeutig die Handschriften der USA sowie der EU, die zum damaligen Zeitpunkt 56 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf sich vereinigten und die ihre wirtschaftliche Dominanz bei den vorangegangenen Verhandlungen, der sogenannten Uruguay-Runde (1986 bis 1994), deutlich zur Geltung gebracht hatten: Mit der Gründung der WTO wurde ihr nationales bzw. europäisches Handelsrecht zum internationalen Recht erhoben. Später zu diesem (auserlesenen) Club hinzukommende Staaten konnten an dieser europäisch-us-amerikanisch-geprägten Handelsrechtsordnung kein Jota mehr verändern. Neue Mitgliedstaaten mussten vielmehr ihr eigenes, nationales Wirtschafts- und Handelsrecht an das WTO-Recht anpassen, mitunter sehr tiefgreifend.

Pekings Beitritt im November 2001 intensivierte nicht nur Chinas Integration in den Weltmarkt, sondern leitete eine weitgehende Öffnung und Liberalisierung seiner bis dahin (geschlossenen) Wirtschaftsordnung ein. Beim Warenhandel stimmte China einer Reduzierung der Durchschnittszölle auf zehn Prozent zu, weit mehr als andere Schwellenländer, wie etwa Brasilien (31 Prozent) oder Indien (48 Prozent). Die Liberalisierungen in wichtigen Dienstleistungsbereichen wie dem Finanz- oder Telekommunikationssektor waren ebenfalls umfassender als in anderen aufstrebenden Volkswirtschaften.

In den Folgejahren erwies sich China denn auch als fleißiger Schüler: Chinesische Rechtsanwälte, Richter und Wissenschaftler ließen sich in den USA und Genf im Handelsrecht ausbilden; zugleich erhielten internationale Handelsjuristen Lehraufträge an chinesischen Universitäten. Ziel dieser Anstrengungen war es einerseits, Chinas Recht und seine (Rechts-)Institutionen an das Wirtschaftsvölkerrecht anzupassen. Andererseits wollte Peking die WTO zukünftig ebenfalls zur Durchsetzung seiner eigenen Interessen nutzen.

Fünf Jahre lang blickten Washington und Brüssel zufrieden auf die Entwicklungen im Reich der Mitte. Ihre Rechnung schien aufzugehen: China wandelte sich (anscheinend) zunehmend in eine (freie) Marktwirtschaft nach westlichem Vorbild. Doch dann wendete sich das Blatt. Aus dem gehorsamen Schüler wurde ein ernsthafter Konkurrent.

Heute ist bereits von einem neuen Kalten (Handels-)Krieg die Rede, der die kommenden Jahrzehnte, möglicherweise das gesamte 21. Jahrhundert, prägen wird. Doch was war der Auslöser für diese Kehrtwende?

1989/90 oder Neoliberalismus ohne Grenzen

Nach dem wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch der Sowjetunion und ihrer Verbündeten waren dem Neoliberalismus (fast) keine Grenzen mehr gesetzt. Der freie Verkehr von Waren und Kapital wurde zur global bestimmenden Maxime. Neue Kommunikationstechnologien ermöglichten das reibungslose Agieren in weltweit vernetzten Wertschöpfungsketten. Auf der Suche nach immer günstigeren Produktionsstandorten und neuen Absatzmärkten prägten Outsourcing und Offshoring die neue Phase der Globalisierung, von der insbesondere transnationale Konzerne und die Konsumenten einer wachsenden globalen Mittelschicht profitierten.

Solange Peking sich mit der Rolle als billige Werkbank zufriedengab, war China ein gern gesehener und unabdingbarer Akteur in der auf Effizienz und Preisdumping getrimmten, neuen internationalen Arbeitsteilung. Anfang 2006 formulierte die Führung in Peking jedoch neue, ambitionierte Ziele für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Gemäß dem „Nationalen Mittel- und Langzeitplan für die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie“ sollten bis 2020 gewaltige Innovationskapazitäten aufgebaut werden. Indem China sich in die Lage versetzen wollte, selbst Spitzentechnologien herzustellen, wollte es sich zu einer, wenn nicht der führenden modernen Wirtschaftsmacht entwickeln.

Die Entscheidung, langfristig selbst Zukunftstechnologien zu entwickeln, veränderte Chinas Perspektive insbesondere auf das Patentrecht. Bis dato hatte Chinas wirtschaftlicher Erfolg zu einem nicht unwesentlichen Anteil darauf beruht, ausländische Patente zu brechen, sprich: den Schutz des geistigen Eigentums zu ignorieren und Nachahmerprodukte herzustellen, um diese preisgünstiger auf dem Weltmarkt anzubieten. Die beabsichtigte Herstellung neuer Technologien forderte ein Umdenken um 180 Grad.

Fortan warb China im Land für Patentschutz und verlieh diesem Sinneswandel auch die notwendige rechtliche Grundlage. Mit Erfolg: Heutzutage werden in China zweihundertmal so viele Patente angemeldet wie noch vor zwanzig Jahren. 2019 verdrängte China sogar die USA von ihrer angestammten Spitzenposition bei der Anmeldung internationaler Patente. Und seit einigen Jahren ist Huawei dabei die Nummer eins. Kein anderes Unternehmen auf der Welt meldet jährlich so viele Patente an wie das Technologieunternehmen aus Shenzhen.

Die Antwort aus Washington ließ nicht lange auf sich warten. Der 2008 zum US-Präsidenten gewählte Barack Obama richtete seine Handelspolitik nicht nur stark nach Asien („pivot to Asia“), sondern zunehmend auch gegen Peking aus. Zwar erhob Obama keine Strafzölle und zerbrach auch kein diplomatisches Geschirr wie sein Nachfolger Trump, aber seine handelspolitische Maxime war klar und eindeutig: die Einhegung Chinas.

Um Chinas Aufstieg zur führenden Technologieweltmacht etwas entgegensetzen zu können, erfand er eine neue Kategorie von Handelsabkommen, nämlich megaregionale Abkommen, auf gut deutsch: Handelsblöcke. 2010 begannen die Verhandlungen über das Transpazifische Partnerschaftsabkommen (Transatlantic Partnership, TPP), an denen neben den USA weitere elf Anrainerstaaten des Pazifik (Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam) beteiligt waren. Drei Jahre später, 2013, versuchte Obama sich mit den Europäern auf ein Transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) zu verständigen.

Die zwei Freihandelsabkommen sollten nicht nur dazu dienen, Handelsbeziehungen zu liberalisieren und, im Falle von TPP, den USA Zugang zu den Wachstumsmärkten Asiens zu verschaffen – also zu der Weltregion mit dem inzwischen höchsten Bruttoinlandsprodukt. Indem die USA Freihandelsgespräche mit zahlreichen Nachbarstaaten Chinas führten, mit denen Peking bilaterale Handelsbeziehungen unterhält, hatte das transpazifische Abkommen auch eine eindeutig geopolitische Dimension. Denn Handelsabkommen und handelspolitische Allianzen dienen zunehmend dazu, Verbündete enger an die eigene Wertschöpfungskette zu binden und das reibungslose Funktionieren der Wertschöpfungsketten politischer Gegner zu behindern. Eine global angelegte Geopolitik also, die China mit seiner Seidenstraßeninitiative ebenso betreibt. Außerdem waren TTIP und insbesondere TPP, die zusammen etwa 60 Prozent des Welthandels umfasst hätten, der Versuch der USA, ein neues globales Handelsregime unter Ausschluss Chinas zu schaffen. Modellhaft sollten, über die WTO-Regeln hinaus, neue handelspolitische Standards nach westlichem Muster gesetzt werden – von der Normierung von Zukunftstechnologien über eine Verschärfung des Patentrechts bis hin zu strengen Regeln für den Wettbewerb mit Staatsunternehmen. Diese sollten die Grundlage für die globalen Standards im 21. Jahrhundert bilden. Damit wären die USA wieder in der Position gewesen, die sie Mitte der 1990er Jahre innehatten, als sie der Welt durch die Gründung der WTO die Blaupause für die internationale Handelsordnung vorschrieben. Gleiches sollte nun für TTIP und TPP gelten – alle später hinzukommenden Staaten hätten diese Regeln nur noch akzeptieren können. Ein zukünftiger Beitritt Chinas zur TPP wäre damit, wie schon Chinas WTO-Mitgliedschaft 2001, an strenge Voraussetzungen geknüpft worden.

China als der lachende Dritte

Obamas Freihandelspläne blieben jedoch bloßes Wunschdenken; die Weltpolitik nahm einen anderen Verlauf. Die TTIP-Träume zerplatzten sowohl am breiten gesellschaftlichen Widerstand, der dem Abkommen (vor allem in Europa) entgegenschlug, als auch an Donald Trumps ablehnender Haltung. Trump machte nicht nur dem TTIP-Abkommen, sondern auch der TPP den Garaus. Da er nicht bereit war, sich an einen Vertrag zu halten, der von seinem Vorgänger ausgehandelt worden war, stieg Trump aus den Verhandlungen aus, bevor das Abkommen ratifiziert werden konnte.

Besonders schmerzhaft muss es für Obama gewesen sein, mitanzusehen, wie Japan, Kanada, Australien und die anderen acht Staaten die transpazifische Handelsallianz zu Ende schmiedeten, allerdings ohne die USA. Anfang 2019 trat, ohne die Mitwirkung der Vereinigten Staaten, die Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership (CPTPP) in Kraft. Dabei handelt es sich um einen Vertrag, der mehr noch als TTIP die Interessen der US-amerikanischen Wirtschaft vertritt – und in besonderem Maße die des Silicon Valley, da er weitreichende und wegweisende Regelungen zum digitalen Handel enthält.

Am 15. November 2020 kam zudem im asiatisch-pazifischen Raum ein zweiter Handelsblock zum Abschluss: Das oben bereits angesprochene Freihandelsabkommen „Regional Comprehensive Economic Partnership“ (RCEP) legt den Grundstein für die mit Abstand größte Freihandelszone der Welt, die 2,2 Milliarden Menschen umfasst und etwa ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung repräsentiert. Und auch diesmal ist China beteiligt, nicht aber die USA. Die Verhandlungen zu dem Abkommen, an denen neben China, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland auch die zehn Mitglieder der ASEAN-Staaten (Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam) beteiligt waren, wurden 2012 initiiert – als Reaktion auf die zwei Jahre zuvor begonnenen TPP-Verhandlungen. Da die USA am CPTPP nicht beteiligt sind, stellt das Abkommen eine eklatante Herausforderung für Washington dar. Und auch in der EU wird der Ruf nach neuen Verhandlungen über ein transatlantisches Freihandelsabkommen lauter.

RCEP fördert ausländische Investitionen und liberalisiert den Handel mit Dienstleistungen und Waren (Letzteres insbesondere durch die Vereinheitlichung der sogenannten Ursprungsregel, wonach nicht der Ort entscheidet, von dem aus die Waren versandt wurden, sondern der Ort, an dem sie erzeugt oder hergestellt wurden). Besonders bemerkenswert an dem Abkommen ist, dass die beiden politischen und ökonomischen Schwergewichte, Japan und China, sich auf einen gemeinsamen Vertrag verständigen konnten. Außerdem sieht das Abkommen die Einrichtung eines Sekretariats vor, das von den Mitgliedstaaten (auch) als Dialogplattform genutzt werden kann, um gemeinsame Interessen beim Welthandel zu identifizieren und sie anschließend in der WTO einbringen und durchsetzen zu können.

Auch hier begegnen wir einer besonderen Ironie der Geschichte: Obwohl es die USA waren, die mittels der Einrichtung von Handelsblöcken ihre Vormachtstellung im Welthandel (zurück-)erobern wollten, sind sie heute an keinem der beiden real existierenden megaregionalen Freihandelsabkommen beteiligt. RCEP und CPTTP erleichtern aber nicht nur die Handelsbeziehungen unter den Mitgliedstaaten, sie befördern auch den Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten. Insbesondere die Vereinheitlichung der Ursprungsregel wird den Anteil der (zu verarbeitenden) Vorprodukte aus dem jeweiligen Handelsblock erhöhen. Damit leisten sie einer Regionalisierung von Produktionsnetzwerken Vorschub, die in zunehmendem Maße die Handelspolitik bestimmt – und die ihrerseits Wasser auf den Mühlen jener Akteure ist, die den Welthandel stärker nach geostrategischen Gesichtspunkten ausrichten wollen.

Das gilt nicht zuletzt auch für China. Peking verfolgt schon seit längerem eine Strategie, die das Land unabhängig(er) vom Weltmarkt machen soll. In den vergangenen 14 Jahren ist der Anteil der Exporte am chinesischen BIP um die Hälfte gesunken, von 36 Prozent 2006 auf 18 Prozent 2019, und folglich die Produktion für die heimische Verwendung um den gleichen Anteil gestiegen. Erneut war hier Trumps Politik entscheidend: Durch sein aggressives Vorgehen, insbesondere gegen Huawei, hat Chinas neue Strategie der Importsubstitution massiv an Dynamik gewonnen. Die traditionelle Importsubstitution zielte darauf ab, Importgüter durch ein kostengünstigeres, im Inland produziertes Gut zu ersetzen, um so die Beschäftigungsquote und das Bruttoinlandsprodukt zu steigern und die Außenhandelsbilanz zu verbessern. Chinas neue Form der Importsubstitution ist dagegen nicht in erster Linie preisgesteuert, sondern will gezielt die Abhängigkeit von den USA und seinen Verbündeten verringern, da der Westen seinerseits den Export von Gütern nach China aus geopolitischen Erwägungen beschränkt. So ließ Huawei seine (einst in China entwickelten) Chips bisher überwiegend im Ausland produzieren, unter anderem in den USA, aber auch in weiteren westlichen Staaten. Trump wiederum versuchte, den Kauf dieser Chips durch China zu erschweren, um so dem Konkurrenten zu schaden. Dagegen baut Peking nun eigene Industriestandorte auf, um so vor allem bei den Zukunftstechnologien einen hohen Grad an Selbstversorgung zu erreichen. Dieses Ziel, die eigenen Wirtschaftskreisläufe möglichst autark zu gestalten, wird durch Chinas im November 2020 vorgestellten neuen Fünfjahresplan (für 2021 bis 2025) massiv bekräftigt.

Das Bemühen der USA, Chinas Aufstieg abzubremsen, scheitert aber nicht nur auf handelsrechtlicher Ebene, sondern auch in der Realwirtschaft. 2010 übertraf Chinas Wirtschaftskraft zum ersten Mal die seines Nachbarn Japan. Seitdem nimmt das Reich der Mitte unangefochten den zweiten Platz der weltweit größten Volkswirtschaften ein. 2013 überholte China dann die USA als weltweit größter Warenhändler; und schon 2028 könnte China die USA als größte Volkswirtschaft ablösen.

Ob China den Wettlauf mit den USA gewinnt, entscheidet sich vor allem daran, wer bei den Zukunftstechnologien wie Cloud-Computing und KI die Nase vorne haben wird. China verfügt dabei zweifellos über gute Voraussetzungen: erstens – anders als Europa – über eine eigene digitale Infrastruktur sowie Plattformen, die eine echte Konkurrenz für die Big Five des Silicon Valley darstellen (mit 730 Millionen Kunden nutzen mehr als doppelt so viele Menschen AliPay, den Bezahldienst des chinesischen Onlinehändlers Alibaba, wie PayPal), zweitens über einen 1,4 Milliarden Menschen umfassenden Binnenmarkt, der nicht nur hohe Absätze garantiert, sondern der chinesischen Regierung auch als Datenquelle dient – ein Schlüsselfaktor bei der Anwendung und Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz; drittens über umfangreiches Kapital sowie eine internetaffine, neuen Technologien gegenüber aufgeschlossene Bevölkerung; und schließlich viertens über eine ambitionierte Regierung, die die Digitalwirtschaft als den entscheidenden Hebel betrachtet, um die USA als Weltmacht abzulösen. Bei der Vorstellung des neuen Fünfjahresplans bekräftigte Chinas KP jedenfalls ihre Absicht, die USA bei KI und anderen Zukunftstechnologien bis 2025 einholen zu wollen, um dann bis 2049 – dem 100. Jahrestag der Kommunistischen Revolution – die unangefochtene Nummer eins in der Weltwirtschaft zu sein.

Handelspolitik im digitalen Zeitalter: Die Macht des Silicon Valley

Wie sehr die Handelspolitik inzwischen vom Kampf um die Herrschaft in der digitalen Welt geprägt wird, zeigt sich bei den Auseinandersetzungen um die Gestaltung des E-Commerce in Handelsabkommen. Dieser über die Zukunft entscheidende Themenbereich erfährt bisher zu Unrecht viel zu wenig Aufmerksamkeit, was unter anderem auch fehlender Transparenz geschuldet ist. Dabei verhandeln schon seit zwei Jahren 86 WTO-Mitglieder, die sogenannten Freunde des E-Commerce, unter immensem Zeitaufwand, aber fernab der Öffentlichkeit, einen Entwurf für die Standards des digitalen Handels auf multilateraler Ebene.

E-Commerce in Handelsabkommen ist kein neues Thema, im Gegenteil: In den vergangenen zwanzig Jahren ist es auf der handelspolitischen Agenda ganz nach oben geklettert. Den Anstoß dazu gab Washington. Ganz gleich, ob im Weißen Haus ein Republikaner oder ein Demokrat die Amtsgeschäfte führte, alle US-Präsidenten, einschließlich Donald Trump, verhandelten E-Commerce-Regeln in Handelsabkommen hinein. Was nach einer harmlosen Standardisierung des Onlinehandels klingt, ist bei näherer Betrachtung eine hochbrisante politische Agenda, schränkt es doch den Handlungsspielraum von Regierungen, die Digitalwirtschaft entsprechend ihren nationalen Interessen zu regulieren, erheblich ein. Während Europa, aber auch Indien und einige andere Staaten aus dem globalen Süden gegenwärtig versuchen, eine demokratische, bürgernahe Digitalisierung zu formulieren und zu implementieren, schlagen die USA im Handelsrecht völkerrechtlich verbindliche Grundpfeiler zugunsten von Big Tech ein – mit weitreichenden Folgen für die globale Struktur der Internet Governance.

Bill Clinton machte dabei den Anfang. Nachdem er vom Silicon Valley erfolgreich lobbyiert worden war, verabschiedete seine Regierung 2000 eine digitale Agenda. Im Mittelpunkt stand die zukünftige Instrumentalisierung des Handelsrechts zugunsten der aufstrebenden Technologiekonzerne an der Westküste. Um eine mögliche spätere Kontrolle und Regulierung der Digitalwirtschaft frühzeitig zu verhindern, formulierten die USA eine Deregulierungsagenda: Zukünftige Handelsabkommen sollten Zölle auf digitale Güter und Dienstleistungen genauso verbieten wie Digitalsteuern, die Öffnung von Quellcodes und lokale Datenspeicherung.

16 Jahre später schien Clintons Parteikollege Barack Obama, der wie kein anderer US-Präsident mit dem Silicon Valley kooperierte, dem Ziel greifbar nahe, als er das Transpazifische Partnerschaftsabkommen erfolgreich zu Ende verhandelte, das (fast) die gesamte Wunschliste der Big Five des Silicon Valley enthielt. Und obwohl Trump, getrieben vom Hass auf seinen Amtsvorgänger, die Ratifizierung verhinderte, setzte er beim digitalen Handel dessen Politik fort. Sein Handelsbeauftragter Robert Lighthizer verließ zwar Ende 2017 vorzeitig die elfte WTO-Ministerkonferenz in Buenos Aires. Trotzdem unterstützte er das Vorhaben der „Freunde des E-Commerce“, die auf der Konferenz darauf drängten, dass die Vorstellungen eines liberalisierten und deregulierten digitalen Handels nicht nur Eingang in bi- und megaregionale Handelsabkommen finden, sondern dass sich auch die WTO des Themas annimmt. Außerdem schloss die Trump-Administration Ende 2019 ein Abkommen zum digitalen Handel mit Japan, welches die sehr weitgehenden Regelungen des (CP)TPP-Abkommen enthält – mit weitgehenden Freiheiten für die digitalen Multis.

Die entscheidende Frage lautet, ob Joe Biden sich von der Politik seines Vorgängers abgrenzen und eine Kehrtwende im Bereich der digitalen Handelspolitik einleiten wird. Im Wahlkampf nahm Biden eine durchaus kritische Haltung zu den Tech-Konzernen ein; sogar von deren Zerschlagung war die Rede. Ob die Demokraten ihren Worten Taten folgen lassen und den Tech-Konzernen ihre Unterstützung auch in der Handelspolitik entziehen werden, muss jedoch bezweifelt werden.

Joe Biden wird erstens, wie bereits vom ihm angekündigt, seine Außenwirtschaftspolitik in erster Linie danach ausrichten, Chinas wachsenden Einfluss in der Welt zu begrenzen. Da China die Erweiterung seiner Einflusssphäre aber vor allem auf dem technologischen, und insbesondere dem digitalen Feld betreibt, bleiben die Tech-Konzerne bis auf Weiteres von immenser geoökonomischer Bedeutung für die USA. Und diese kommt stets vor demokratischen Bedenken, wie ein Blick in die Geschichte zeigt: Selbst die Zerschlagung von Rockefellers monopolistischem Ölimperium durch Theodore Roosevelt Ende des 19. Jahrhunderts änderte nichts an der Tatsache, dass die aus dem einstigen Imperium hervorgegangenen US-amerikanischen Erdölkonzerne sich weiterhin zu hundert Prozent auf die Unterstützung Washingtons verlassen konnten. In anderen, weniger sensiblen Bereichen mag es hingegen Spielräume für einen (gewissen) Neuanfang in der globalen Handelspolitik geben. Während sich nämlich die Positionen von Demokraten und Republikanern beim „Tech War“ wenig unterscheiden, besteht durchaus die Hoffnung, dass Biden bei traditionellen Waren wie Rindfleisch, Soja und Autos einen anderen Ton anschlägt als Trump.

Ein Ende des Handelskrieges ist vor allem in jenen Bereichen vorstellbar, in denen die USA, die EU und China grundsätzlich, jedenfalls den Abkommen zufolge, ähnliche Pläne verfolgen, wie etwa beim Umwelt- und Klimaschutz. Mit Biden regiert in Washington wieder ein Präsident, der, wie auch Brüssel und Peking, den menschengemachten Klimawandel nicht infrage stellt und der angekündigt hat, daraus auch Konsequenzen ziehen zu wollen. Von einem Green New Deal ist die Rede, einem ökologischen Konjunkturprogramm im Umfang von zwei Billionen US-Dollar. Wenn jedoch im Rahmen von Handelsabkommen und der WTO weiterhin der Deregulierung des Handels Vorrang vor dem Klimaschutz eingeräumt wird, wird auch ein solcher nationaler Green New Deal nur begrenzte Wirkung entfalten.

Umwelt und Entwicklung auf dem Abstellgleis?

Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens tatsächlich zu erreichen, muss die WTO zukünftig einen aktiven Beitrag leisten. Einen solchen Beitrag wird sie jedoch nur erbringen, wenn Umwelt- und Klimafragen Teil des multilateralen Handelssystems werden. Damit Handels- und Klimapolitik besser in Einklang gebracht werden, bedarf es jedoch einer grundlegenden Reform der WTO. Da es sich bei ihr um keine UN-Institution handelt, ist sie nämlich nicht an Umwelt- und Klimaabkommen oder Beschlüsse der Vereinten Nationen, wie die Agenda 2030, gebunden. Weder die EU noch die USA oder China sind jedoch gewillt, die WTO in das UN-System einzugliedern. Denkbar ist daher nur der Austausch von verpflichtenden Noten (Memorandum of Understanding), in denen die WTO sich verpflichtet, alle Abkommen und Regeln der Vereinten Nationen als Grundlage ihres Handelns zu akzeptieren. Die WTO-Mitgliedstaaten müssten dann im Einzelfall darstellen, für welche Produkte eher eine weitere Marktöffnung oder eher die Förderung heimischer Industrien einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen leistet.

Der Ruf der USA wie auch der EU nach einem „fairen Wettbewerb“ richtet sich jedoch nicht nur gegen den chinesischen Staatskapitalismus, sondern auch gegen Entwicklungs- und Schwellenländer. Seit langem fordern Washington und Brüssel schärfere WTO-Regeln zu Staatsunternehmen, um die Marktzugangsmöglichkeiten ihrer eigenen, privatwirtschaftlichen, Unternehmen im globalen Süden zu verbessern. Gegen dieses Ansinnen haben die Regierungen in den Entwicklungsländern stets opponiert, um ihre jungen, noch im Aufbau befindlichen Industrieunternehmen so lange zu schützen, bis diese dem internationalen Wettbewerb durch transnationale Konzerne der EU und der USA gewachsen sind.

Andererseits sehen auch die Entwicklungsländer Nachbesserungsbedarf beim WTO-Recht, allerdings mit einer ganz anderen Stoßrichtung. Sie verlangen, dass die sehr restriktiven Vorgaben für Maßnahmen zum Schutz der eigenen Wirtschaft vor ausländischer Konkurrenz für die Länder des globalen Südens gelockert werden. Um sich auf dem Weltmarkt gegenüber dominanten Volkswirtschaften durchsetzen zu können, müsse der wirtschaftspolitische Handlungsspielraum ihrer Regierungen erweitert werden.

Die Tragweite dieses Streits geht weit über industriepolitische Ambitionen hinaus und betrifft auch Fragen der ländlichen Entwicklung und der Ernährungssicherheit. Denn zu den in der Kritik stehenden Staatsunternehmen gehören auch die Vermarktungsbehörden (Marketing Boards), die in vielen Ländern des Südens eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherheit spielen. Sie kaufen Ernten der Bauern zu festgelegten Preisen auf, lagern das Getreide ein und bringen es erst dann wieder auf den Markt, wenn das Angebot nachlässt. Auf diese Weise stabilisieren sie nicht nur die Preise von Grundnahrungsmitteln, sondern auch die bäuerlichen Einkommen.

Während also hier strikte Wettbewerbsregeln die Flexibilität von Entwicklungsländern einengen, fehlen auf der anderen Seite Regeln, die die Macht transnationaler Konzerne aus der EU und den USA und ihre den Wettbewerb gerade beschränkenden Praktiken auf Drittmärkten wirksam begrenzen. So wäre es enorm hilfreich, wenn internationale Wettbewerbsbehörden (der WTO, aber auch der EU) jene Schäden weltweit verfolgen würden, die durch die Kartellbildung europäischer und US-amerikanischer Konzerne angerichtet werden – mit verheerenden Folgen für das globale Klima, aber auch für die Länder des globalen Südens. Dass es diese global verbindlichen Wettbewerbsregeln nicht gibt, gehört zu den schwerwiegendsten Defiziten der ohnehin so defizitären internationalen Welthandelsordnung.

Doch immerhin gibt es hier wenigstens einen kleinen Hoffnungsschimmer: Die WTO hat demnächst wahrscheinlich eine neue Generalsekretärin, Nigerias Ex-Finanzministerin Ngozi Okonjo-Iweala. Nachdem ihr Vorgänger, der Brasilianer Roberto Azevedo, zur Überraschung vieler seine zweite Amtsperiode vorzeitig beendet hatte, werden die 164 Mitgliedstaaten aller Voraussicht nach zum ersten Mal eine Afrikanerin an die Spitze der WTO wählen – wohl auch deshalb, weil weder die USA noch die EU eigene Kandidaten ins Rennen geschickt haben. Die frühere Entwicklungsökonomin der Weltbank könnte die Richtige sein, um die Aufmerksamkeit der WTO von der Konkurrenz zwischen China und den USA auf die zentralen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte zu richten, nämlich auf Umwelt und Entwicklung. Okonjo-Iwealas Bewerbung ging jedenfalls mit dem Versprechen einher, die WTO grundlegend zu reformieren: „Wir brauchen eine Welthandelsorganisation, die zum Vorteil aller Mitglieder arbeitet, unabhängig von der Größe oder dem Grad ihrer wirtschaftlichen Entwicklung.“ Bleibt nur zu hoffen, dass die großen Drei – USA, China, EU – das in Zukunft genauso sehen.