Dem französischen Schriftsteller und Widerstandskämpfer Jean Cayrol und seinen Mithäftlingen blieb im Konzentrationslager nur noch eine Halluzination vom Leben: „[W]ir gingen in ein schwarzes Märchenstück, dessen einzige strahlende Realität wir in uns selber trugen: die Realität unserer Träume.“[1] Cayrols Bericht zufolge bildeten einige Häftlinge in Mauthausen durch morgendliche Gespräche über ihre Träume eine „Gemeinschaft der hartnäckigen Träumer“. Nur so vermochten sie das Lager zu überleben.

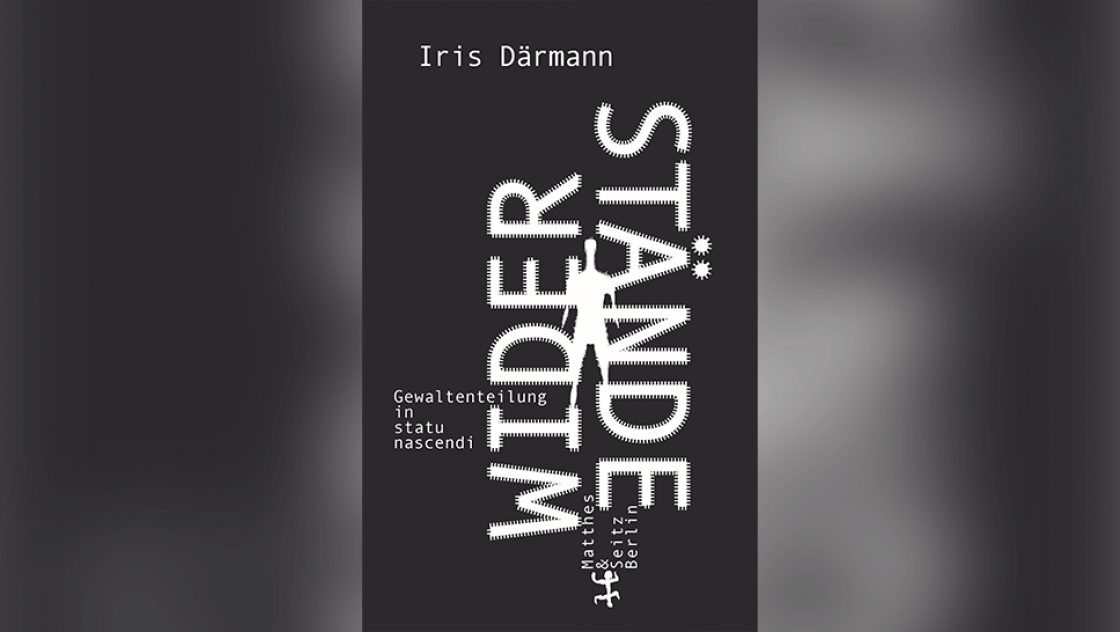

Iris Därmann, Professorin für Kulturtheorie und Kulturwissenschaftliche Ästhetik an der Berliner Humboldt-Universität, erkennt in der von Cayrol geschilderten Aufrechterhaltung der eigenen Traumbildlichkeit im Angesicht rassistischer Vernichtungsgewalt einen „Überlebenswiderstand in Gestalt des Sich-Entziehens, des Verschwindens und des Entfliehens“. Träume, so Därmann, können Fluchtlinien ziehen, die aus einer bedrohlich erscheinenden Realität führen. Ein solcher Rückzug in innere Reservate stellt für sie den Ausdruck eines durch erfindungsreiche Insistenz- und Resistenzformen charakterisierten „aisthetischen Widerstand“ dar, dessen Analyse sie in ihrem nun vorgelegten Buch „Widerstände. Gewaltenteilung in statu nascendi“ in Angriff nimmt.