Fritz Bauer und die Selbstaufklärung der Republik

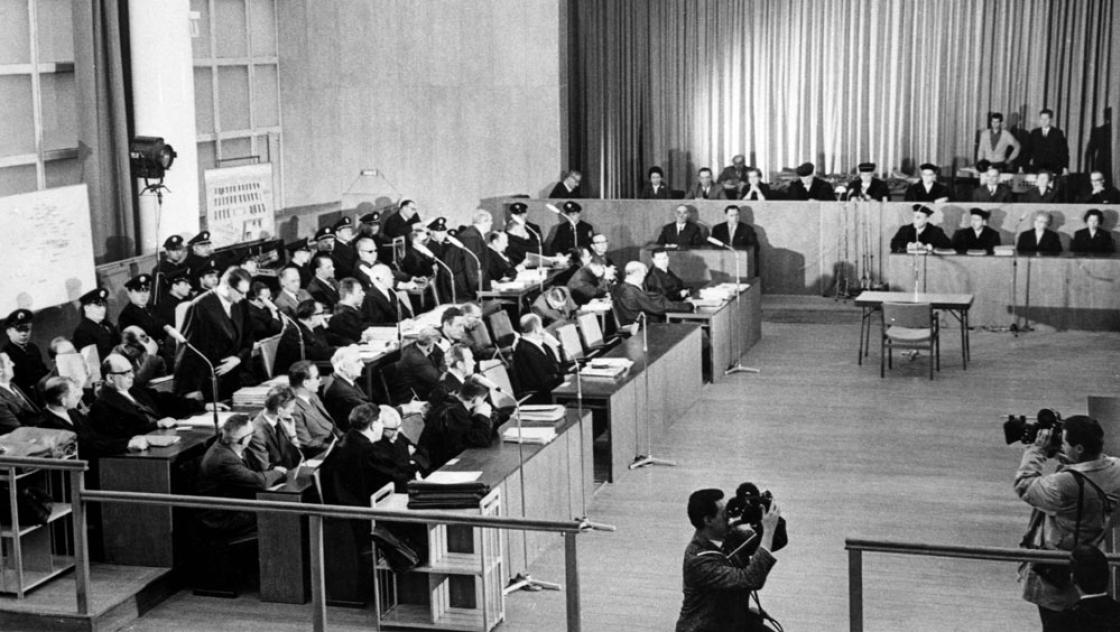

Bild: Im Gerichtssaal während des Auschwitz-Prozesses in Frankfurt am Main, 1963 (IMAGO / United Archives)

Vor sechzig Jahren, von der Eröffnung am 20. Dezember 1963 bis zur Verkündung der Urteile am 19. und 20. August 1965, fand in Frankfurt am Main der erste Auschwitzprozess statt. Treibende Kraft hinter dem Verfahren war der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. – D. Red.

Die wirtschaftswunderliche Bundesrepublik der frühen 60er Jahre war ein anderes Land als das heutige. Filmaufnahmen vom Auschwitzprozess zeigen, wie Polizisten während der Sitzungspausen noch nicht inhaftierten Angeklagten in aller Unbefangenheit salutierten. Mit diesem Prozess begann die öffentliche "Aufarbeitung der Vergangenheit".

1964 war es nicht einmal 20 Jahre her, dass die Rote Armee Auschwitz befreit und die SS noch lebende Häftlinge in brutalen Todesmärschen nach Westen getrieben hatte. Dass massenhafter Mord als ein Verbrechen und nicht nur als Nebenfolge des grausamen Krieges an der Ostfront zu betrachten sei, war ein Gedanke, der vielen Deutschen damals noch fremd war. Zwar hatte der zwei Jahre zuvor in Jerusalem eröffnete Prozess gegen Adolf Eichmann die Welt und auch die deutsche Öffentlichkeit aufgewühlt, gleichwohl schien die eigenständige justizielle Auseinandersetzung mit den Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten in Deutschland eigentümlich still gestellt.

Im Verlauf des Kalten Krieges waren die Ermittlungen der Alliierten im Anschluss an den Nürnberger Prozess zum Erliegen gekommenen. Den kurzen, kaum rechtsstaatlich zu nennenden Prozessen gegen einige wenige "Naziverbrecher" in der DDR stand im frühen Westdeutschland nichts gegenüber. Sieht man von den grotesken Umständen ab, unter denen der Ulmer Einsatzgruppenprozess letztlich zustande kam – ein ehemaliger SS-Mann klagte beim Verwaltungsgericht eine ihm bisher verweigerte Rente ein, woraufhin die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen ihn aufnahm –, kann vor Mitte der 50er Jahre selbst von einer nur halbwegs systematischen Ermitt- lungstätigkeit keine Rede sein. Auch der Frankfurter Auschwitzprozess wurde erst durch eine Reihe von zufällig gewonnenen Informationen möglich – der politische und moralische Wille, der schließlich zur Eröffnung des Prozesses führte, war indes alles andere als zufällig.

Der vom hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer energisch vorbereitete Prozess gegen die Massenmörder von Auschwitz stellte einen Wendepunkt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland dar – nicht nur in justizieller Hinsicht. Wer bis dahin mehr über den Nationalsozialismus wissen wollte, hielt sich an Walther Hofers im Fischer-Verlag erschienene Quellensammlung sowie vor allem an Eugen Kogons aus eigenem Erleben verfassten "SS-Staat"; wer sich mit dem besseren Deutschland trösten wollte, griff zum 1951 erschienenen Büchlein des zwangsemigrierten Nationalisten Hans Rothfels über den deutschen Widerstand. Hannah Arendts spektakuläre Studie zu Eichmann war noch nicht auf Deutsch erschienen; das Problem der deutschen Schuld jedoch wurde anhand von Karl Jaspers Essay philosophisch – und damit in gewisser Weise auch ziemlich unverbindlich – erörtert. In Bonn regierte Konrad Adenauer und die Welt war nach der Kubakrise froh, einem Atomkrieg entgangen zu sein.

Mit dem Frankfurter Prozess, der – mitten im Kalten Krieg – nicht zuletzt durch eine Zusammenarbeit mit dem kommunistisch regierten Polen möglich wurde, bekam "das Böse" nun plötzlich Namen und Gesicht, Alter und Adresse. Der Angeklagte Oswald Kaduk, der zehn Menschen alleine und weitere tausend gemeinschaftlich durch Selektionen und Erschießungen ermordet hatte, war bereits kurz nach dem Krieg wegen Zugehörigkeit zur SS von einem sowjetischen Tribunal erst zum Tode und dann zu fünfundzwanzig Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden. 1956 entlassen, ging er nach West- Berlin, wo er sein Leben als Krankenpfleger verbrachte. Patienten nannten ihn liebevoll "Papa Kaduk."

Was die westdeutsche Gesellschaft also noch verdrängte, was ihre Politik nicht vermochte und wozu die Geschichtswissenschaft damals weder willens noch fähig war, nämlich den von Deutschen begangenen industriellen Massenmord konkret aufzuklären, das übernahm mit dem Frankfurter Prozess die Justiz. Sie nahm damit eine Vorreiterrolle ein, die sie noch lange zu spielen hatte.

Aufklärung durch Rechtsverfahren

Gerichtsverfahren, zumal solchen der Strafjustiz, ist eine eigentümliche Dialektik von Rationalität und Dramatik zu eigen. Im Strafverfahren prallen emotional bewegende Anteilnahme und auf Wahrheit zielende Argumentation zusammen. Mit der Wissenschaft, zumal der Historiographie, verbindet sie der Bezug auf die Wahrheit sowie der Wille zu wissen, wie es gewesen ist. Stärker noch als die Wissenschaft ist die Justiz jedoch an ein streng argumentatives, in strikte Regeln gefasstes Verfahren gebunden. Schließlich zielt das Strafverfahren stets darauf, Schuld und Verantwortung zuzuschreiben. Dabei geht es rechtsstaat- lichen Strafverfahren im europäischen Kontext vor allem um Wahrheit und nicht um Vergeltung. Die Erfahrungen mit der Willkür des Staates haben in der Geschichte des Rechts dazu geführt, sowohl für die argumentative Wahrheitssuche als auch für die Zuschreibung von Schuld oder Unschuld Verfahrensregeln aufzustellen, die eine weitgehende Objektivität ebenso wie den Schutz des im Verfahren schwächsten Teilnehnmers, des Angeklagten, garantieren: die Verpflichtung, stets auch die andere Seite zu hören, Angeklagten bis zu ihrer Verurteilung die Unschuld zuzusprechen, mildernde Umstände zu wägen, sowie die Maxime, im Zweifel auf Unschuld zu erkennen.

Rechtsstaatlich erhobene Tatbestände und Verantwortungen stellen somit jene Basis dar, auf der sich eine Gesellschaft angesichts von ihr zu verantwortender Verbrechen über sich selbst verständigen kann; gerichtlich festgestellte Tatbestände sind im Grundsatz sogar weniger zweifelsanfällig als historische Forschungen.

Der harten Rationalität juristischer Prozeduren korrespondieren wiederum, schon ob ihrer Öffentlichkeit, notwendigerweise rituelle und inszenatorische Züge. Narrative, nämlich die Biographien der Angeklagten und der Opfer, spielen im Verfahren ebenso eine Rolle wie Rhetorik und Sophistik. Peter Weiß brauchte sich deshalb bei der Umgestaltung des grauenerregenden Stoffes zu seinem szenischen Oratorium "Die Ermittlung" kaum weiterer Mittel als jener der Straffung und Rhythmisierung zu bedienen.

Manchen Zeugen im Frankfurter Auschwitzprozess geriet das rechtstaatliche Verfahren, die Befragung und die Konfrontation mit den Angeklagten, freilich zur Qual. Das befreiende Gefühl, Zeugnis ablegen zu können, wurde oft genug durch die erniedrigenden und demütigenden Verhöre der Anwälte beeinträchtigt. Wenn dieser Prozess, um ein neuerdings ziemlich inflationär gebrauchtes Wort zu verwenden, "Helden" kannte, dann waren es, neben Staatsanwälten, Nebenklägern und Richtern, vor allem diese Zeuginnen und Zeugen, die mit ihrer Kraft der westdeutschen Gesellschaft die Chance boten, sich nicht nur äußerlich zu einem der Würde des Menschen verpflichteten Gemeinwesen zu wandeln.

Man personalisiert die deutsche Justizgeschichte zudem keineswegs unangemessen, wenn man – mindestens für den Frankfurter Auschwitzprozess – auf die zentrale, die treibende Rolle Fritz Bauers hinweist. Dieser nur äußerst widerwillig und unter erheblichen Selbstzweifeln Ende der 40er Jahre aus der norwegischen Emigration zurückgekehrte republikanische Patriot war zutiefst von der Notwendigkeit überzeugt, die deutsche Gesellschaft und das westdeutsche Justizwesen auf eine neue moralische Grundlage zu stellen. Zu diesem Zweck wollte er eine personell nur wenig veränderte westdeutsche Justiz mit dem weiter existierenden obrigkeitsstaatlichen, autoritären und nationalsozialistischen Erbe konfrontieren.

Bauer, der schon in jungen Jahren für eine progressive und humanistische Justizreform eingetreten war, stand – was die Verfolgung nationalsozialistischer Verbrechen anging – vor einem systematischen Dilemma: Wie war es möglich, gegen nationalsozialistische Verbrechen und ihre Täter vorzugehen, ohne dabei in Kategorien eines Sühne- oder gar Rachestrafrechts zu verhar- ren? Fritz Bauers Antwort bestand nun gerade in seiner Hoffnung, über das Mittel des Strafprozesses eine Selbstaufklärung der deutschen Gesellschaft in Gang setzen zu können, eine Selbstaufklärung, die weniger die Schuld des einzelnen straffälligen Individuums ins Zentrum stellte als die gesellschaftlichen Bedingungen, die die Individuen dazu brachten, sich an diesen oft unvorstellbaren Verbrechen zu beteiligen. Zugleich sollte der Prozess exemplarisch auf die deutsche Justiz einwirken, die nach Bauers zutreffender Überzeugung noch in vielen Fällen von nationalsozialistischem Geist durchdrungen war.

"Das Widerstandsrecht des kleinen Mannes"

Bereits 1952 hatte Fritz Bauer, damals noch Generalstaatsanwalt in Braunschweig, ein erfolgreiches Strafverfahren gegen Ernst Otto Remer eingeleitet, den ehemaligen Kommandeur des Berliner Wachbataillons "Großdeutschland", das an der Niederschlagung des Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944 entscheidenden Anteil hatte. Remer, mittlerweile Redner der damals noch nicht verbotenen "Sozialistischen Deutschen Reichspartei", hatte Claus von Stauffenberg und dessen Mitstreiter als "Hoch- und Landesverräter" geschmäht. Sieben Jahre nach Ende des Krieges war die Haltung zum 20. Juli in Deutschland noch deutlich anders als heute. So vertrat der erste Präsident des Bundesgerichtshofs, Hermann Weinkauff, die These, dass der Umsturzversuch nur dann berechtigt gewesen wäre, wenn er auch erfolgreich hätte verlaufen können. Hermann Weinkauff, von 1950 bis 1960 Präsident des BGH, und von Theodor Heuss ernannt, war von 1937 bis 1945 am Reichsgericht tätig gewesen und bereits 1933 in die NSDAP eingetreten, wofür er später das silberne "Treuedienst-Ehrenzeichen" der Partei erhalten hatte. In publizistischen Einlassungen hatte Weinkauff versucht, die Legitimität des Widerstandes gegen die nationalsozialistische Herrschaft in Zweifel zu ziehen. Grundsätzlich seien zwar alle Staatsbürger zum Widerstand berechtigt gewesen, jedoch gelte hier ein Vorrangprinzip insofern, als zunächst den jeweiligen staatlichen Amtsträgern ein Widerstandsrecht zukomme, dem der einzelne Bürger nicht vorgreifen dürfe. Vor allem aber war nach Weinkauffs Meinung zum Widerstand nur berechtigt, wer sich ein klares und sicheres Urteil zutrauen durfte. Dass es sich dabei nur um sogenannte Eliten handeln könne, war dem Vorsitzenden des BGH selbstverständlich.1

Dieser "herrschende Lehre" gewordenen Form der Verdrängung trat Bauer entgegen. Gegen die Urteilsbegründungen des BGH – etwa bei der Abweisung des Entschädigungsanspruchs eines 1939 wegen politisch motivierter Kriegsdienstverweigererung zu Festungshaft verurteilten Wehrmachtssoldaten – postulierte Fritz Bauer nicht nur im Remerprozess das egalitäre "Widerstandsrechts des kleinen Mannes". In den 60er Jahren verschärfte er seine Auffassung noch, indem er zwischen einem "totalen Widerstandsrecht" gegenüber allen die Menschenrechte verletzenden Unrechtsstaaten und einem "partiellen Widerstandsrecht" gegenüber für falsch erachteten staatlichen Entscheidungen unterschied.

Es wäre lohnend, zu untersuchen, inwieweit dieses von Bauer postulierte "partielle Widerstandsrecht" mehr und anderes darstellt als die Bereitschaft zum gegebenenfalls Strafen in Kauf nehmenden "zivilen Ungehorsam", den etwa der US-amerikanische Rechtsphilosoph John Rawls2 postuliert, da der Vergleich Aufschluss über den historischen Ursprung der jeweiligen Rechtsauffassung geben könnte. Der vor dem Hintergrund der amerikanischen Geschichte argumentierende Rawls glaubte nicht mehr begründen zu können als strikte Formen zivilen Ungehorsams, die mit der Bereitschaft einherzugehen haben, eventuell verhängte staatliche Sanktionen leidend in Kauf zu nehmen. Bauer hingegen – von der Erfahrung der NS-Diktatur geprägt, die jede nur erdenkliche Verletzung der menschlichen Würde begangen hatte –, wollte den aus der klassischen politischen Philosophie stammenden Gedanken des legitimen Tyrannenmordes durch naturrechtlich begründete Überlegungen zum Widerstandsrecht reaktivieren.

So war er einerseits davon überzeugt, dass in einem Rechtsstaat, in dem die Menschenrechte gelten, ein solches Widerstandsrecht überflüssig sei, glaubte aber, vor dem Hintergrund der Schmähungen der Attentäter des 20. Juli, an die Notwendigkeit, ein Widerstandsrecht gegen die Tyrannis positiv zu begründen. Freilich hängt an diesem Programm mehr als nur das Postulat einer in Rechtsform auftretenden politischen Moral. Die Auseinandersetzung über ein Widerstandsrecht mündet letztlich in eine grundsätzliche Auseinandersetzung über den auch noch von Fritz Bauers Lehrer, Gustav Radbruch3, vertretenen, in Deutschland weit verbreiteten und von Hans Kelsen4 theoretisch entfalteten Rechtspositivismus. In letzter Instanz schrieb Bauer diesem eine ursächliche Rolle beim Übergang der deutschen Gesellschaft in die nationalsozialistische Diktatur zu.

Biographisch ist Fritz Bauers Einsatz für das "Widerstandsrecht" nicht ohne die politischen Erfahrungen eines Mannes zu verstehen, der im Jahr 1930 die Leitung einer Ortsgruppe des "Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold" übernommen hatte und sich kämpferisch für Demokratie und Rechtsstaat sowohl gegen christlich-konservatives Obrigkeitsdenken als auch den aufsteigenden Nationalsozialismus eingesetzt hatte. Der Jurist Bauer war von dem festen Willen geprägt, dem in der Endphase der Weimarer Republik unterlegenen demokratischen Gedanken im westlichen Nachkriegsdeutschland endlich zum Durchbruch zu verhelfen. Eben dazu war es unumgänglich, die Verbrechen der Nationalsozialisten zur Anklage zu bringen.

Tatsächlich hatte bis 1963 der Massenmord an sechs Millionen europäischer Juden, 20 Millionen Sowjetbürgern und Millionen von Polen, um nur die größten Opfergruppen zu nennen, der – anders als etwa der wohlwollende Martin Buber 1952 meinte – nicht von Tausenden, sondern von Hunderttau- senden, wenn nicht von Millionen Deutschen in arbeitsteiliger Täterschaft verübt worden war, keine Ahndung erfahren. Es ist nur aus kollektiver Schuldabwehr zu erklären, dass die deutsche Justiz und ihre Wissenschaft noch ratloser vor der Verfolgung dieser Taten standen als vor der Frage nach der Legitimität des Widerstandes. Die Fülle der in diesem Zusammenhang entwickelten strafrechtsdogmatischen Begriffe und Theorien zeugt indes auch von den Grenzen der rein juristischen Beurteilung eines letztlich nur gesellschaftlich zu verstehenden, menschheitsgeschichtlich bisher einzigartigen Verbrechens.5

Fritz Bauer jedenfalls versuchte seiner liberalen Überzeugung von einem Strafrecht, das weder als Sühne- noch als Vergeltungsmittel, sondern als Instrument gesellschaftlicher Selbstaufklärung wirken sollte, auch angesichts dieser präzedenzlosen Verbrechen treu zu bleiben. Paradoxerweise hatte er seiner Berufung unter den Bedingungen einer Gesellschaft zu folgen, der er – nicht ohne Grund – zutiefst misstraute. Als er 1963 einer dänischen Boulevardzeitung gegenüber in Zweifel zog, dass die junge deutsche Demokratie stark genug sei, einen neuen Hitler in die Schranken zu weisen, brach ein bis dahin beispielloser politischer Skandal aus, der die damalige CDU-Opposition im hessischen Landtag dazu brachte, Bauers Rücktritt zu fordern. Fritz Bauer misstraute dem deutschen Justizapparat so sehr, dass er die ihm unterdessen zugänglich gewordenen Informationen zum Aufenthalt Eichmanns in Argentinien erst gar nicht der deutschen Justiz zur Einleitung eines Strafverfahrens beziehungsweise eines ohnehin chancenlosen Auslieferungsverfahrens überließ, sondern seine Informationen gleich dem israelischen Mossad zuspielte, der auf dieser Basis Eichmann entführen konnte. Als sich dann aber die Gelegenheit bot, das Vernichtungslager Auschwitz mit seinen in der Bundesrepublik lebenden Tätern in einem Gerichtsverfahren zum Thema zu machen, zögerte Bauer nicht, die Verbrecher vor Gericht zu bringen. Letztlich kam es dem liberalen Strafrechtstheoretiker, der ein Sühnestrafrecht strikt ablehnte, jedoch stets darauf an, nicht das schuldig gewordene Individuum, sondern die Gesellschaft im Ganzen zur Verantwortung zu ziehen – ein Gebilde, das man bekanntlich nicht verurteilen, sondern allenfalls aufklären kann.

Im Willen zur Aufklärung der Gesellschaft aber beglaubigte Fritz Bauer seinen ihm immer wieder zu Unrecht abgesprochenen Patriotismus. Aller entstandenen Fremdheit und aller empfundenen Anfeindung zum Trotz bekannte er sich zu einem, zu seinem Deutschland, dem er treu blieb, obwohl es ihn verfolgt und drangsaliert hatte. So bezog er – der verfolgte und verjagte Jude – sich in das Kollektiv der Deutschen, auch jener, die unerträgliche Verbrechen begangen hatten, schonungslos mit ein. In einem 1965 gehaltenen Vortrag zum Thema "Die Wurzeln faschistischen und nationalsozialistischen Handelns" stellte Bauer unmissverständlich fest: "Bewältigung unserer Vergangenheit" heißt "Gerichtstag halten über uns selbst, Gerichtstag über die gefährlichen Faktoren in unserer Geschichte, nicht zuletzt alles, was hier inhuman war, woraus sich zugleich ein Bekenntnis zu wahrhaft menschlichen Werten in Vergangenheit und Gegenwart ergibt." 6

Im Vergleich zu dem im gleichen Jahr, 1903, geborenen, aber weit weltläufigeren Theodor W. Adorno war Fritz Bauer von größerem Zutrauen in die Zukunft erfüllt – und zwar gerade deshalb, weil er nicht nur den von Adorno unter dem Druck des Kalten Krieges "als verwaltete Welt" oder "ökonomische Organisation" begriffenen Kapitalismus im Allgemeinen untersuchte, sondern sich auf die deutsche, auf seine deutsche Geschichte einließ. In einer Ansprache vor evangelischen Theologen unternahm er sogar den Versuch, Mut gegenüber der Obrigkeit ausgerechnet unter Rückgriff auf Martin Luther zu begründen:

"In Jerusalem", so Bauer zum Eichmannprozess, "sitzt sicher ein Teil deutscher Geschichte und vielleicht auch deutscher Gegenwart auf der Anklagebank, nämlich ein bestimmtes obrigkeitsstaatliches Denken und Handeln der Beamten und Bürger, eine blinde Staatsgläubigkeit und Staatsvergötzung, knechtselige Unterwürfigkeit, Angst vor der Obrigkeit und Überheblichkeit nach unten und Aggressivität, Herden- und Hordenmentalität, Formalismus und Technokratentum." Nach einem ausführlichen Zitat aus Luthers "Sermon von den guten Werken", in dem der Reformator die Gehorsamspflicht gegenüber der Obrigkeit dann ungültig werden lässt, wenn "weltliche Gewalt und Obrigkeit einen Untertan wider die Gebote Gottes bringen würden" behauptete Bauer weiter: "Hier wird Gehorsam gegenüber dem Guten und Ungehorsam und Widerstand gegenüber dem Bösen gefordert und eine Tugend angesprochen, die zumal hierzulande selten ist: die Zivilcourage."

Fritz Bauer hat diese Tugend in beeindruckender Weise bewiesen; mit ihm begann in Deutschland die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Heute ist, nach Jahren des Schweigens internationaler Institutionen, die Frage des Genozids, seiner juristischen Bewältigung und seiner Prävention, mit den Tribunalen in Den Haag gegen Milosevic und andere, in Arusha gegen jene, die vor einigen Jahren einen Genozid an Hunderttausenden von Tutsi begingen, sowie in Phnom Penh gegen Beteiligte am politisch motivierten Massenmord gegen die eigene Bevölkerung wieder zum nicht nur juristischen Thema geworden. Die Ende Januar 2004 in Stockholm veranstaltete UN-Konferenz zur Verhütung von Genoziden hat die Öffentlichkeit für diese Thematik ebenso sensibilisiert, wie die Frage nach der universalen Verbindlichkeit eines internationalen Strafgerichtshofs die europäische und nordamerikanische Öffentlichkeit spaltet.

Der republikanische Patriot Fritz Bauer konnte in seiner Situation nicht anders, als sich des Genozids im Horizont der deutschen Geschichte anzunehmen. Heute, in einer globalisierten Welt, sehen wir deutlicher, dass die Nürnberger Prozesse, der Jerusalemer Eichmannprozess und eben auch der Frankfurter Auschwitzprozess vor 40 Jahren ihrem objektiven Geltungsanspruch nach schon damals über nationale Grenzen hinauswiesen.