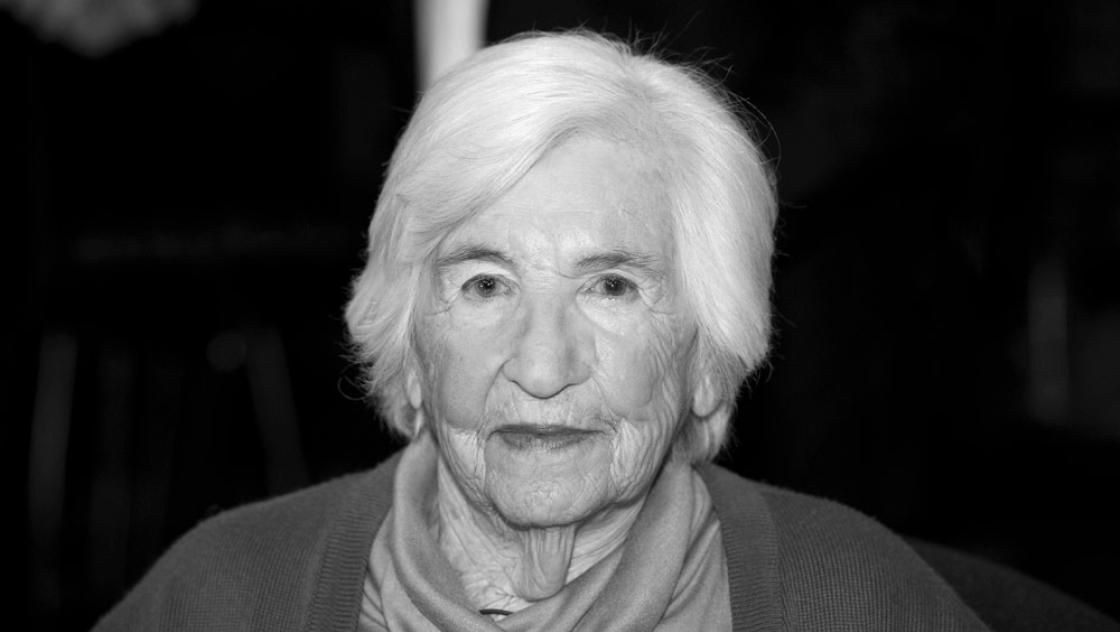

Der lange Weg der Esther Bejarano

Bild: Esther Bejarano zu Gast in der WDR-Sendung »Kölner Treff«, 10.5.2013 (IMAGO / Sven Simon)

Mehr als ein Dreivierteljahrhundert nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 befinden sich die Erinnerungskulturen in einem epochalen Wandel. Das Ende der Zeitzeugenschaft sowie die Ausdifferenzierungen globalisierter, multidirektionaler und postmigrantischer Erinnerungskulturen konfrontieren Politik, akademische Forschung, Geschichtsvermittlung und Kunst mit neuen, grundlegenden Fragen. Vor dem Hintergrund der jüngsten Terroranschläge auf jüdische Einrichtungen wird über die Perspektiven jüdischer Gegenwart nachgedacht[1] und im Kontext postkolonialer Debatten über die Bedeutung der Shoah für die Bundesrepublik gestritten.[2] Mit Blick auf die – stetig wachsende – Gefahr geschichtsrevisionistischer Umdeutungen bis hin zu tätlichen Angriffen auf jüdische Einrichtungen und Gedenkstätten wird klar: Es ist zwingend notwendig, das Wissen über Gewalt, Migration und jüdisches Leben in Deutschland nach 1945 bereitzustellen.

Was bedeutet Auschwitz heute? Es brauchte nicht erst den sogenannten zweiten Historikerstreit, damit diese Frage hierzulande verhandelt wird. Der Umgang mit den nationalsozialistischen Verbrechen ist spätestens seit den 1980er Jahren Prüfstein aller demokratischen Bestrebungen in Deutschland, doch die Ausgestaltung der Erinnerungskulturen ist immer dynamisch, strittig und widersprüchlich. Rezepte gegen Geschichtsvergessenheit oder für gelungene Erinnerungskultur gibt es viele. Doch das vielleicht wertvollste ist das Zuhören. Das hebräische Zachor! – „Du sollst erinnern!“ – heißt für die Nachgeborenen wiederum, die Berichte der Zeitzeug*innen aufmerksam zu verfolgen, sie als solche ernstzunehmen. Heute ist die von dem NS-Historiker und Holocaust-Überlebenden Saul Friedländer favorisierte „integrierte Geschichte“, die auf der Einbeziehung individueller Stimmen basiert, in den meisten Geschichtsvermittlungen Konsens.[3] Dass das nicht immer so war, zeigt die Debatte von Friedländer mit seinem Historikerkollegen Martin Broszat Mitte der 1980er Jahre. Auschwitz und allen anderen nationalsozialistischen Verbrechen fernab einer mythisierten Schreckenserzählung zu gedenken, ist eine schwierige Aufgabe – gerade für die Nachkommen des Täter*innenkollektivs. Es braucht die Geschichten Einzelner, um die Erinnerung wachzuhalten. Sie erfüllen das Bedürfnis eines authentischen Erlebens der Vergangenheit und können das Gedenken vom Abstrakten der schieren Zahl millionenfacher Opfer loslösen.

Eine von ihnen, Esther Bejarano, kam am 20. April 1943 nach Auschwitz. Die Geschichte der brutalen Ermordung ihrer Familie bis hin zu ihrer Verschleppung ins Konzentrationslager steht symptomatisch für diejenige tausender Jüd*innen. Bejaranos Zeit in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern hingegen ist durch außergewöhnliche Umstände geprägt. Die Aufnahme in das bekannte „Mädchenorchester von Auschwitz“ bescherte ihr die Möglichkeit zu einer Überlebensstrategie. Und auch ihr Leben nach 1945 ist eine Geschichte für sich, die erst heute in ihrer Gänze und ihrem Gewicht erfasst werden kann – und muss.

Das Ende einer glücklichen Kindheit

Esther Bejarano wurde am 15. Dezember 1924 als Esther Loewy in Saarlouis nahe der französischen Grenze geboren. Ihre Kindheit beschreibt sie als glücklich: Bei den Loewys wurde Wert auf Fleiß und Ordnung gelegt, Esther und ihre drei älteren Geschwister hielten mit frechem Witz dagegen. Ihre Mutter Margarethe war Lehrerin und genau wie ihre Tochter Esther zeigte sie bereits in frühen Jahren ein ausgeprägtes Interesse an Musik. 1913 lernte sie ihren späteren Mann Rudolf kennen, ebenfalls ein ausgezeichneter Musiker und Kantor der örtlichen Gemeinde. Die Loewys entsprachen in jeder Hinsicht einer normalen bürgerlichen Familie der damaligen Mittelschicht, verbanden ihre sozialen Ordnungsvorstellungen jedoch mit einem individuellen konfessionellen Bewusstsein. Zu Hause wurde Deutsch, kein Jiddisch gesprochen, koscher gegessen, Literatur deutscher Autor*innen gelesen und am Sabbat in die Synagoge gegangen. Auf Porträt- und Familienaufnahmen ist zu erkennen, dass sich die Loewys gut kleideten und dem bürgerlichen Habitus der 1920er Jahre entsprachen. Wie die meisten anderen jüdischen Menschen in Deutschland identifizierten sie sich mit der „deutschen Kultur“ und der deutschen Sprache, waren fest eingebunden in das soziale Gefüge ihrer Nachbarschaft und verstanden sich selbst als „deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens“.

Im Hause der Loewys herrschte nicht nur durch die vier Kinder ein reger Alltag. Ihre Mutter lud oft andere Gemeindemitglieder ein, so entstand im Haus der Loewys ein lebendiges Netzwerk wiederkehrender Gäste. In diesem Klima intensiver Auseinandersetzung mit tages- und kulturpolitischem Geschehen, das auch im Licht der eigenen spannungsreichen Position als Teil der jüdischen Gemeinde in der Weimarer Republik diskutiert wurde, wuchs Bejarano auf. Die Staatsform der parlamentarischen Demokratie war den Eltern ein persönliches Anliegen, sahen sie in ihr doch den Garanten dafür, ein gleichberechtigtes Leben führen zu können. So trat ihr Vater, ein begeisterter Vaterlandsverehrer, selbstbewusst als bekennender Sozialdemokrat auf. Bejaranos ältere Schwester Tosca hingegen orientierte sich als Jugendliche zunehmend an sozialistisch-zionistischen Gruppierungen und nahm Esther häufiger zu Treffen mit. Bereits als Kind kam Bejarano so in Berührung mit den Diskussionen um jüdisch-deutsches Leben und den damit verbundenen Spannungen hinsichtlich der eigenen Identität. Die gelungene Synthese von „Deutschtum“ und „Judentum“, die nicht nur Akzeptanz, sondern oft Überleben in der Gesellschaft bedeutete, ist eines der frühesten Themen ihrer Kindheit.

Als die Repressalien durch die Nazis zunahmen, sahen sich immer mehr jüdische Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Obwohl eine Zukunft in Deutschland nicht mehr möglich schien, konnte sich das Ehepaar Loewy nicht zur Emigration entschließen. War denn die Regierung Hitlers nicht nur eine weitere Übergangsphase der turbulenten Weimarer Verhältnisse? Zwischen den Töchtern und ihren Eltern kam es nun zu immer dringlicheren Diskussionen über die Bedeutung einer zionistischen Zukunft in Palästina. 1937 ließen Bejaranos Eltern ihre beiden älteren Kinder Gerhard und Tosca schließlich emigrieren. Spätere Versuche, die zurückgebliebene Familie in die USA oder nach Palästina zu holen, scheiterten. Beide Geschwister entschieden sich auch nach 1945 gegen ein Leben in Deutschland und kehrten nie wieder zurück. Die Trennung schmerzte den Rest der Familie sehr. Bereits ein Jahr später folgte auch die drittälteste Schwester Ruth, um auf einem Landgut in Oberschlesien ein Vorbereitungslager der Hachscharah zur weiteren Auswanderung nach Palästina zu besuchen. Angesichts der Ungewissheit, ihre Kinder möglicherweise nie wieder zu sehen, entwickelte Bejaranos Mutter eine starke Depression.

1938 verschärften die Nationalsozialisten die Verfolgung der bis dahin nicht geflohenen jüdischen Bevölkerung massiv. Auch in Ulm zündete die örtliche SA in der Nacht vom 9. auf den 10. November unter den Zurufen umstehender Bürger*innen die Synagoge der jüdischen Gemeinde an. Zwar löschte die Feuerwehr diese, jedoch nur, um die umstehenden Gebäude zu schützen. Zum späteren Abriss der Ruine wurde die jüdische Gemeinde verpflichtet. Die Szenerie auf den Straßen mutete verstörend an: Brennende Gebäude, geplünderte Geschäfte, prügelnde Meuten, die ihre Opfer nicht selten verhaften und in Gefängnisse sperren ließen. So auch Bejaranos Vater, der am Abend des 9. November zusammengeschlagen und blutend in ein Gefängnis nach Augsburg gebracht wurde. Dort prügelten die Männer der SA weiter auf ihn ein und lachten über seine Beteuerungen, Träger des Eisernen Kreuzes zu sein. Es lässt sich nur schwer ermessen, wie demütigend diese Schmähungen für den deutschpatriotischen Rudolf Loewy gewesen sein müssen. Zwei Tage lang bangten Bejarano und ihre Mutter um ihn, denn nicht selten bedeutete die Inhaftierung die Überführung in das Konzentrationslager Dachau. Doch da ihr Vater als „Halbjude“ galt, wurde er drei Tagen später aus dem Gefängnis entlassen. Auch Bejaranos Schwester Ruth wurde von der SA zusammengeschlagen und floh daraufhin nach Holland. Später wurde sie an der Grenze zur Schweiz aufgegriffen und von dort nach Auschwitz deportiert, wo sie 1942 ermordet wurde.

Spätestens nach seiner Verhaftung entschieden Loewy und seine Frau sich, Deutschland zu verlassen, scheiterten aber. Flucht war und ist immer auch eine Frage der finanziellen Möglichkeiten: Die Entscheidung, die ältesten Kinder emigrieren zu lassen, bedeutete, die eigenen Ressourcen knapp zu kalkulieren. Bejarano war nun die einzige Tochter, die die Eltern noch bei sich hatten.

Vom Vorbereitungslager der Alija zur Zwangsarbeit in Fürstenwalde

Nach den Novemberpogromen zogen Bejaranos Eltern nach Breslau, da ihre Ulmer Gemeinde zu klein geworden war; Vertreibung und Mord hatten die Mitgliederzahlen stetig schrumpfen lassen. Bejarano wurde währenddessen von der Jugend-Alija aufgenommen und zog in das brandenburgische Vorbereitungslager „Gut Winkel“. In diesem Lager lernte sie landwirtschaftliche und handwerkliche Fertigkeiten und vertiefte sich in den sozialistischen Zionismus. Wenig später wurden die Jugendlichen nach Ahrensdorf gebracht, ein weiteres Vorbereitungslager, in dem Bejarano gute Freundinnen fand, mit denen sie sich auf das Leben in einer zionistischen Gesellschaft vorbereitete.

Doch dazu kam es vorerst nicht: Im zweiten Halbjahr 1941 entschied sich die Führungsriege der Nationalsozialisten zur „Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflußgebiet in Europa“.[4] Zu diesem Zeitpunkt war die Radikalisierung der deutschen „Volksgemeinschaft“ bereits in vollem Gange und die massive Zunahme und Systematisierung der Deportationen seit Mitte des Jahres wurde von der nichtjüdischen Gesellschaft hingenommen, teils sogar bereitwillig unterstützt. In allen besetzten Gebieten Osteuropas kam es nun zu Massakern, der weiteren Gettoisierung von jüdischen Menschen und dem Entstehen bzw. dem Ausbau von Konzentrationslagern. Am 24. oder 25. November 1941 drang die Gestapo in die Wohnung der Loewys ein. Absichtlich wählten sie die frühen Morgenstunden, um das Ehepaar zu überrumpeln, und stellten Bejaranos Vater vor die Wahl, sich von seiner Frau zu trennen, um damit der eigenen Deportation zu entgehen. Er lehnte die Scheidung ab; beide wurden in das litauische Kowno deportiert, wo sie kurz nach ihrer Ankunft erschossen wurden. Es war der erste Massenmord an deutschen Jüd*innen in den besetzten Gebieten. Bejarano betonte später, dass die Vorstellung an ihre Eltern, ermordet und begraben in einem Wald, schlimmer sei als alles, was sie selbst in Auschwitz erlebt hatte.

Esther Bejarano bekam von der Deportation ihrer Eltern jedoch zunächst nichts mit. Im Juni 1941 wurden alle Vorbereitungslager der Jugend-Alija aufgelöst und Bejarano zur Zwangsarbeit in einem Fleurop-Blumengeschäft des Landwerk Neuendorf in Fürstenwalde eingezogen. Der Besitzer, vor 1933 Mitglied in einer kommunistischen Partei, erschien ihr sympathisch. Jeder Arbeitstag hatte zwölf oder mehr Stunden, freie Bewegung außerhalb des Lagers war nicht möglich – bei Fehlverhalten wurde stets mit Deportation in ein Konzentrationslager gedroht. Mit den Verordnungen vom 1. September 1941 zwangen die Nationalsozialisten alle jüdischen Menschen im „Deutschen Reich“, einen sechszackigen Stern mit der Aufschrift „Jude“ zu tragen. Mit dieser Markierung trieben sie deren Isolation weiter voran – es war der Beginn der systematischen Vernichtung. Hatten einige der Kund*innen des Blumengeschäfts Bejarano anfangs noch ihre Sympathie bekundet und ihr Trinkgeld gegeben, musste diese den Kontakt mit nichtjüdischen Menschen kurze Zeit später auf ein Minimum reduzieren – ein Kunde hatte sie denunziert, weil sie unerlaubt an der Theke des Geschäfts ausgeholfen hatte. Trotz der immer widriger werdenden Umstände hatte Bejarano die Hoffnung, nach Palästina auszuwandern, noch nicht aufgegeben; viel Zeit zum Planen blieb ihr jedoch nicht. In den ersten Apriltagen des Jahres 1943 bekam Bejarano schließlich den Befehl zur Deportation in ein „anderes Arbeitslager“ und wurde in die Große Hamburger Straße in Berlin gebracht.

Überleben im Angesicht des Todes: Das Orchester als Rettung

Auf der Beförderungsliste des „37. Osttransports“ vom 19. April 1943 wird Bejarano mit der Nummer 368 aufgeführt.[5] Gemeinsam mit 718 weiteren Menschen wurde sie in einen Waggon gepfercht und musste drei Tage lang auf dem Boden sitzend ausharren. Bis zur Ankunft ging sie davon aus, dass sie in ein weiteres Zwangsarbeitslager komme, als grobe Richtung wurde den Deportierten nur „Polen“ genannt. Am 20. April traf der Zug ein, direkt nach dem Aussteigen begannen die Selektionen; 244 Menschen wurden noch am gleichen Tag in der Gaskammer ermordet. Bejarano wurde in das Frauenlager B Ib des Konzentrationslagers Auschwitz II – bekannt unter dem später bedeutungsträchtigen Namen Birkenau – eingeliefert. Kurz nach ihrer Ankunft musste sie sich vor der SS-Wachmannschaft ausziehen, bekam die Haare geschoren und die Nummer 41948 in den linken Unterarm tätowiert. Die Prozedur galt dabei nur vordergründig der Hygiene im Lager, tatsächlich aber der Beschämung und weiteren Entrechtung der neu angekommenen Häftlinge, die bis zur vollkommenen Reduktion zur Zahl ging. „Namen wurden abgeschafft, wir waren nur noch Nummern“, erinnert sich Bejarano.[6]

Ihren Alltag im Lager beschreibt sie als immer gleichen Ablauf: Aufwachen in einer stinkenden, überfüllten Baracke, schwere Arbeit, wenig und mangelhaftes Essen und die stete Bedrohung spontaner Gewalt. Eingeteilt war sie für das Schleppen schwerer Feldsteine, die ihre körperlichen Kräfte bereits nach wenigen Tagen überstiegen – sie waren schlicht zu schwer für die unter einem Meter fünfzig große Frau. Eine völlig sinnlose Arbeit sei das gewesen, so Bejarano, womit sie auf die „Vernichtung durch Arbeit“ anspielt – diese findet sich nach 1945 in unzähligen Zeitzeugenberichten wieder.

Doch anders als die meisten anderen Lagerinsassen hatte Bejarano Glück: Die Dirigentin Zofia Czajkowska nahm sie in das Mädchenorchester auf und ermöglichte ihr damit letztlich das Überleben. Innerhalb einer Stunde lernte Bejarano Akkordeon zu spielen, denn das Klavier, das sie beherrschte, war bereits besetzt. Die Musik spielte dabei eine höchst ambivalente Rolle: Während sie Bejarano das Leben rettete, diente das Orchester zugleich der Beschwichtigung der Häftlinge und wurde im schlimmsten Fall auf dem Weg in die Gaskammern, eingesetzt. Die Frage, ob „nach Auschwitz“ noch Musik gemacht werden dürfe, bejahte Bejarano dennoch: „Das stimmt alles nicht. Im Gegenteil, man muss Musik machen, und ich bin so froh, dass ich heute solche Musik machen kann, die uns hilft, zu erinnern und nachzudenken.“[7]

Durch ihre Arbeit im Orchester war Bejarano in einen sozialen und kulturellen Rahmen eingebunden, der ihre Haftbedingungen in der „Gemeinschaft“ des Lagers anders gestaltete und ihr ein Überleben ermöglichte. Die ebenfalls im Mädchenorchester spielende Anita Lasker-Wallfisch und Bejarano bewerteten die Umstände im Mädchenorchester allerdings sehr unterschiedlich: Während Lasker-Wallfisch von „enorme[n] Spannungen“ zwischen polnischen oder griechischen Mitgliedern des Orchesters sowie „Anfeindungen anderer Lagerinsassen“ aufgrund der privilegierten Stellung berichtet,[8] spricht Bejarano von mehr „Solidarität [...] als Streit“ und verneint Anfeindungen aufgrund der nationalen Herkunft.[9]

Doch fernab der Dynamiken im Orchester ist klar: Bis heute ist die Geschichte des „Auschwitzer Mädchenorchesters“ überformt von einem dramatisch-tragischen, teils melancholischen Narrativ, das ein Bild der „schönen Künste“ bemüht, die für schreckliche Zwecke missbraucht wurden. Freude an der Musik und das Talent der jungen Frauen stehen der beschwichtigenden Funktion der Musik, etwa beim Aufspielen an der Rampe, entgegen. Grundstein dafür ist der autobiographische Roman „Das Mädchenorchester in Auschwitz“[10] von Fania Fénelon und der darauf aufbauende Film „Playing for Time“.[11] Auch die deutschsprachige zeitgeschichtliche Forschungsliteratur befindet sich in diesem Diskurs.[12] Dabei können lediglich die Bewertung des Orchesters als Überlebensstrategie und als Instrument zur Erhaltung der Lagerordnung als gesicherte Tatsachen gelten.

Trotz des Erfolgs dieser Überlebensstrategie war Bejarano, ebenso wie die anderen Mitglieder des Orchesters, während ihrer gesamten Haftzeit mit – potentiell tödlicher – körperlicher, emotionaler und sexualisierter Gewalt konfrontiert. Nicht selten nutzten die Gefangenen den elektrisch geladenen Stacheldraht, um den Freitod ihrer Verzweiflung vorzuziehen. In einem Fernsehinterview von 2013 beschreibt Bejarano – erstmalig –, wie sie die Leichen von Freundinnen aus dem Hochspannungszaun befreien und dabei selbst ihr Leben riskieren musste. Auch 70 Jahre später erstarrt sie beim Wachrufen dieser Erinnerung: „Wir sind dann gekommen und haben sie da weggezogen von dem Stacheldraht. Das war nicht einfach, man musste mit einem Tuch ... [verstummt]. Auf jeden Fall haben wir sie da wieder runtergekriegt. Es war unglaublich, man kann es nicht erzählen.“[13] Als ebenso traumatische Episoden beschreibt sie die Hundeattacken durch SS-Hauptsturmführer Otto Moll, der seit 1941 in Auschwitz Leiter der Vergasungsanlagen und Krematorien war. Unter den Häftlingen und auch bei der SS-Wachmannschaft galt Moll als exzessiv gewalttätig und misogyn, setzte sich jedoch auch für die Mitglieder des Mädchenorchesters ein. Während einer schweren Bauchtyphuserkrankung Bejaranos veranlasste Moll, dass sie vom jüdischem in das christliche Krankenrevier verlegt wurde und somit eine weitaus bessere medizinische Behandlung bekam, die ihr letztlich das Leben rettete.

Am Abend des 16. September 1943 wurde Bejarano mit 74 anderen, von den Nazis als „Mischlinge“ klassifizierten Frauen nach Ravensbrück verlegt – möglicherweise aufgrund ihrer Großmutter väterlicherseits, die im Sinne der Rassegesetze „arisch“ war, so zumindest die Vermutung Bejaranos. Ein Grund für die Verlegung war die verstärkte Mobilisierung der Arbeitskraft der Insassen gegen Ende des Krieges. In Ravensbrück musste Bejarano im Siemenslager Zwangsarbeit leisten und berichtet davon, kleinteilige Schalter falsch zusammengebaut zu haben. Im Januar 1945 wurde sie „arisiert“ und von nun an als „politische Gefangene“ geführt. Während die Rote Armee und die alliierten Streitkräfte immer weiter in das Reichsinnere vordrangen, musste Bejarano an dem Todesmarsch von Ravensbrück in Richtung des Außenlagers Malchow und weg von der sich nähernden Front teilnehmen. „Wer hinfiel, wer nicht mehr laufen konnte, wurde gnadenlos von den Verbrechern erschossen, obwohl sie wussten, dass der Krieg schon fast zu Ende war.“[14] Nachdem sich die Nachricht unter den Lagerinsassen verbreitet hatte, nun werde die SS bei Fluchtversuchen nicht mehr schießen, entschied sich Bejarano mit zwei Freundinnen in der Nähe der Stadt Karow zu fliehen. Ihre Befreiung erlebte sie in der Stadt Lübz. Immer wieder rekapitulierte sie in ihren Erzählungen später, wie sich amerikanische und russische Soldaten küssten und um ein brennendes Gemälde von Hitler tanzten. Die Szene wurde zu einer ihrer Lieblingsmomente in den eigenen Erinnerungen.

Mit dem Ziel, endlich die langersehnte Reise nach Palästina antreten zu können, gab sie sich bei den englischen Soldaten als Palästinenserin aus; ihre Registrierungskarte als Displaced Person vermerkt Hebräisch als erste Sprache. Von Lübz gelangte sie nach Bergen-Belsen, wo sie vom Schicksal ihrer Eltern erfuhr, dann weiter zum Kibbuz Buchenwald, der auf dem Geringshof von Gruppen der Alija gegründet worden war. Doch bereits nach kurzer Zeit entschied sie sich zur Emigration nach „Eretz Israel“ und fuhr mit dem Zug nach Marseille, wo sie als Passagierin der „Mataroah“ die Überfahrt antrat. Nach etwas weniger als einem Monat gelangte sie am 15. September 1945 am Hafen von Haifa an.

Über Israel zurück nach Deutschland

Ein einfacher Start war Bejarano in Palästina jedoch nicht beschieden. Bis zu tausend Menschen täglich, die meisten unter ihnen Überlebende der Shoah, kamen mit der Alija Bet an Palästinas Küste an und wurden von der britischen Mandatsmacht zunächst als „illegale“ Einreisende in Auffanglagern untergebracht. Da Bejarano keine Ausbildung genossen hatte, begann sie in einer Zigarettenfabrik zu arbeiten, dann als Kellnerin und später als Kindergärtnerin. 1948 nahm sie am Unabhängigkeitskrieg teil – nicht als Soldatin, sondern als Musikerin, um in den Armeestützpunkten zu singen. Zeitgleich sang sie im Arbeiterchor Ron, dessen Mitglieder vor allem sozialistisch und kommunistisch orientiert waren.

Hier lernte sie auch ihren Mann Nissim Bejarano kennen. Im Zweiten Weltkrieg hatte er sich den britischen Streitkräften angeschlossen und in Italien an der Front gegen deutsche Soldaten gekämpft – seine erste Begegnung mit Deutschen. 1950 heirateten sie und bekamen zwei Kinder, beide kamen ihrer Mutter nach und sind Musiker*innen geworden. Fragen nach den Großeltern mütterlicherseits kamen in der Familie selten auf oder blieben unbeantwortet. Wie viele andere Überlebende hüllte Bejarano ihr Leben in Deutschland in Schweigen und berichtete sogar ihrem Mann nichts von den Erlebnissen in Auschwitz und Ravensbrück.

Spätestens seit Mitte der 1950er Jahre herrschte in Israel, verstärkt durch die enger werdende Verbundenheit mit den USA, ein antikommunistisches Klima, die politischen Aktivitäten des Ehepaares wurden immer schwieriger. Als Nissim Bejarano mit Beginn des Sinai-Krieges 1956 eingezogen und direkt an der Front eingesetzt wurde, wuchs bei beiden der Wunsch fortzugehen – auch weil der Umgang mit der arabischen Bevölkerung Nissim Bejarano traumatisierte und dies das soziale Leben der Familie enorm belastete.

Dabei waren es weniger Nostalgie oder die Sehnsucht nach ihrem Geburtsland, die Bejarano dazu bewegten, mit ihrer Familie umzusiedeln. In ihren Erinnerungen nennt Bejarano für ihren Weggang aus Israel verschiedene Gründe: Das subtropische, teils trockene, teils feuchte Klima bereitete ihr Kopfschmerzen. Die harten Arbeitsbedingungen für die Sängerin sowie die erfahrene Ausgrenzung als Überlebende taten ihr Übriges. Gerade zu Beginn der Planungen, Israel zu verlassen, war es jedoch ihr Mann Nissim, der den Umzug nach Deutschland forcierte und sich von dem bereits bestehenden sozialen Umfeld seiner Frau ein besseres Leben für seine Familie erhoffte. Als sephardischer Jude, als „Mizrachi“ – aus dem Nahen Osten, Asien und Afrika stammende Juden und Jüdinnen – und aufgrund seiner kommunistischen Aktivitäten empfand er das Leben in der israelischen Gesellschaft als bedrängend. Gleichzeitig bedeutete die Emigration die Möglichkeit, nicht mehr in der israelischen Armee dienen zu müssen. Denn nicht zuletzt konsolidierte sich bei Nissim und Esther Bejarano die politische Haltung, die militärischen Aktionen sowie das Eintreten in Konflikte mit den Nachbarländern nicht unterstützen zu wollen, weil sie sie als Erweiterung des Staatsgebietes verstanden.

Der letztlich entscheidende Faktor für den Entschluss, nach Westdeutschland zurückzukehren, lag jedoch in der Ermangelung anderer Optionen. 1960 beantragte Bejarano einen „Heimatschein“, der ihr die deutsche Staatsbürgerschaft bescheinigte, weitere Restitutionsgelder in Aussicht stellte und die Sicherheit zur Rückkehr in ein bereits bekanntes, wenn auch kleines soziales Umfeld verhieß. So war es für die junge Familie weniger eine aktive Wahl, nach Deutschland zurückzukehren, sondern vielmehr die zeitlich und organisatorisch attraktivste Option.

Nach einem kurzen Urlaub im italienischen Neapel erreichte die Familie mit dem Zug die deutsche Grenze. Für Bejarano bedeutete dieser Übertritt in ihr Geburtsland eine schmerzhafte Begegnung mit ihrer Vergangenheit; nicht nur die Trauer um die ermordeten Familienmitglieder und Freund*innen oder das verlorene Zuhause begleiteten sie, sondern auch eine tiefsitzende Angst. Den Anblick von Polizisten war Bejarano zwar gewöhnt, diesmal jedoch waren es Deutsche, die in den Uniformen steckten und bei ihr Erinnerungen an die Gestapo wachriefen.

Von den Verfolgtenverbänden gingen in dieser Zeit die ersten Impulse für die Anerkennung der Verbrechen und die Institutionalisierung des Erinnerns aus – sie waren nicht nur eine erste Anlaufstelle für die Opfer des Nationalsozialismus, sondern forderten auch den Aufbau von Gedenkstätten und Archiven. Zwar war der politische Erfolg dieser Gruppen in den ersten Jahren der Bundesrepublik gering, doch sie bildeten den Ursprung für die späteren Aktivitäten von Zeitzeug*innen wie Bejarano. In einem internationalen Netzwerk stießen sie Kampagnen an und arbeiteten mit den Alliierten an der Konfrontation der Deutschen mit den von ihnen begangenen Verbrechen.

Allerdings bekamen Bejarano und ihre Familie in den ersten Jahren nach ihrer Rückkehr von den bundesdeutschen Vergangenheitsdebatten nicht viel mit. Generell beschränkte sich Bejaranos politische Aktivität bis 1978 auf einen sehr kleinen Rahmen: „Die Politik war völlig an uns vorbeigegangen.“ Nach ihrer Mitgliedschaft im Arbeiterchor Ron und dem Engagement in kommunistischen Gruppen nahm Bejarano nur wenig Anteil an politischen Diskussionen. Sie verfolgte zwar die Frankfurter Auschwitz-Prozesse (1963-1965), doch setzte ihr bereits die Auseinandersetzung mit der Berichterstattung zu. An politisches Engagement, das im Kontext der postnazistischen Gesellschaft unweigerlich zu einer Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit geführt hätte, war für sie nicht zu denken: „Es hätte mich umgehauen.“[15]

Dennoch sah sie sich mit den Resultaten der offiziellen Geschichtspolitik konfrontiert. Bereits zu Beginn ihrer Zeit in Hamburg stellte sie einen ersten Antrag auf soziale Leistungen und lernte dabei schnell die rigorose Haltung der deutschen Behörden gegenüber Remigrant*innen kennen. Kurz nach der Ankunft bezog die vierköpfige Familie eine Ein-Zimmer-Wohnung in der Hamburger Johnsallee. Hier lebte sie die nächsten drei Jahre auf engstem Raum, eine erhebliche Belastung für jedes der Familienmitglieder. Erst 1964 wurde ihnen durch die jüdische Gemeinde eine Wohnung vermittelt, die etwas mehr Platz bot. Obwohl weder Bejarano noch ihr Ehemann gläubig waren, bildete die jüdische Gemeinde in den nächsten zwei Jahrzehnten den Lebensmittelpunkt der Familie; sie half nicht nur bei der Wohnungssuche, sondern auch bei Anträgen auf Sozialleistungen. Materielle Nöte und psychische Leiden bedingten einander und nicht selten bot die jüdische Gemeinde den einzigen emotionalen Schutzraum in der westdeutschen postnazistischen Gesellschaft. Der Kontakt zu nichtjüdischen Menschen hingegen beschränkte sich zumeist auf den Arbeitsplatz.

Wie bei vielen jüdischen Remigrant*innen gestalteten sich die sozialen, kulturellen und finanziellen Umstände auch in den nächsten Jahren außerordentlich schwer. Für die ausgebildete Sängerin waren die beruflichen Möglichkeiten minimal, zumal ihr das nötige Netzwerk fehlte. Die Bejaranos übernahmen eine kleine Wäscherei in Altona, die das Ehepaar etwa vier Jahre lang führte. Doch die stete Angst vor dem unter der Oberfläche fortbestehenden Antisemitismus in der westdeutschen Gesellschaft blieb; es war dabei nicht nur das Trauma, das sie davon abhielt, Beziehungen zu nichtjüdischen Menschen einzugehen, sondern alltägliche Beleidigungen oder selbst Übergriffe. Bejarano sah sich auch aufgrund der körperlichen Einschreibung der vormals erfahrenen Gewalt potentieller Gefahr ausgesetzt: „Da habe ich mich entschlossen, diese Nummer wegmachen zu lassen. [...] Ich wollte nicht, dass es ein Deutscher macht, so hat es ein Araber gemacht.“[16]

Trotz der schlechten Erfahrungen mit den deutschen Behörden stellte Bejarano 1964 einen erneuten Antrag auf Entschädigungen. Das Geld der „Wiedergutmachungszahlung“ brachte die Bejaranos auf eine neue Idee, um ihre finanzielle Situation zu verbessern. Im Nordwesten der Stadt kauften sie eine ehemalige Diskothek, die sie aufgrund von Drohungen – beide waren als „Ausländer“ markiert und verrufen worden – jedoch bald wieder schließen mussten. 1969 eröffnete Esther Bejarano dann schließlich die Boutique „Scheherezade“ im Hamburger Grindel, einem Stadtteil, in dem vor 1933 vor allem jüdische Menschen gelebt hatten, und das sich in den 1970er Jahren zu einem progressiven Viertel entwickelte.

Mit der Zeit wurde Bejaranos Boutique zu einem Treffpunkt. Freund*innen kamen, blieben zum Kaffee und unterhielten sich mit der Anfang 50jährigen. „Und irgendwie habe ich nach und nach angefangen, ein bisschen mehr über mich zu erzählen.“[17] Für Bejarano ergaben sich Ende der 1970er Jahre vielfache Gründe dafür, über das Erlebte zu reden: der Bekanntenkreis aus ihrer Boutique, sowie jener, der sich über die jüdische Gemeinde entwickelte und ferner das geschichtspolitische Interesse der Mitglieder der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VVN-BdA) an Biographien von Überlebenden.

Von der Musikerin zur Zeitzeugin

Sie selbst sah jedoch in einem spezifischen Ereignis vor ihrer Boutique im Hellkamp im Sommer 1978 die Initialzündung für ihre politischen Aktivitäten: Die Hamburger NPD hatte in ihrer Straße einen Stand organisiert; die dagegen protestierenden Antifaschist*innen wurden von der Polizei ferngehalten und Bejarano selbst von den Beamten beschimpft. Ihre Empörung darüber war so groß, dass sie begann, sich politisch zu engagieren. Sie trat in den VVN-BdA ein und startete hier ihre „Karriere“ als Zeitzeugin. Es waren die Jahre der Friedensbewegungen, der Geschichtswerkstattbewegung, der Bürgerinitiativen zur Errichtung von Gedenkstätten und eines generellen „Geschichtsbooms“ in der Bundesrepublik – der bühnenerfahrenen Frau war das Publikum also sicher. Bejarano verband in ihrem Engagement als Zeitzeugin auf der Bühne Musik und Politik auf geschickte Weise miteinander, baute Brücken in die Vergangenheit. Es blieb bei ihren Auftritten mit ihren unterschiedlichen Musikformationen, insbesondere der Band „Coincidene“, in der sie mit ihrer Tochter Edna spielte, jedoch nicht bei einer Reminiszenz an die Musik jüdischer Menschen, die einmal in Mittel- und Ostmitteleuropa gespielt worden war. Ihre Musik erbrachte auch den Beweis, dass ein großer Teil der jüdischen Kultur überlebt hatte. Wie wichtig dieses lebendige Gedenken heutzutage ist, wird in Deutschland allzu häufig vergessen.

Die Aufarbeitung persönlicher Verfolgungsgeschichten jüdischer Menschen und ihrer Viktimisierung entwickelte sich seit den 1980er Jahren zum kontinuierlichen Merkmal deutscher Erinnerung an den Nationalsozialismus. Im Prozess der Rückbesinnung auf die nationale Geschichte unter der konservativen Kohl-Regierung – ein letzter Schritt der Aufarbeitung der Vergangenheit hin zur deren Bewahrung – wurde Bejarano, ebenso wie andere jüdische Überlebende, immer häufiger in Schulen, zu Zeitungsinterviews und mit Beginn der 1990er Jahre auch zu staatlichen Gedenkfeiern als Sprecherin und Mahnerin eingeladen.

Immer deutlicher zeichnete sich nun ab, dass Bejarano nicht nur als Künstlerin, sondern auch als prominente politische Stimme wahrgenommen wurde. Davon zeugen auch die zahlreichen Auszeichnungen, die Bejarano seit Mitte der 90er Jahre erhielt. 2008 wurde ihr mit Romani Rose, dem Vorsitzenden des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, das Bundesverdienstkreuz verliehen. Sowohl von zivilgesellschaftlicher als auch von offizieller staatlicher Seite bekam sie viel Zuspruch und wurde über ihr Wirkungsgebiet Hamburg hinaus bekannt. Wie in den Kreisen des VVN-BdA entwickelte sie sich so – wenn auch zeitlich verzögert – von der Musikerin zur professionellen Zeitzeugin. Ihr Selbstverständnis als Kommunistin legte sie dabei keinesfalls ab, aber mit der Aufnahme in den erinnerungskulturellen Haushalt der Bundesrepublik musste sie auch ihre politischen Forderungen abschwächen. Der Preis der Anerkennung der Verbrechen durch die sich nun zur Schuld bekennenden deutschen Erinnerungskultur war somit der teilweise Verlust des kritischen Impetus autobiographischer Zeugnisse.

Das Ende der Zeitzeugenschaft und die Notwendigkeit von Biographien

Auserzählt ist die Geschichte der Esther Bejarano damit selbstredend noch nicht. Als Exponentin des linkspolitischen und antifaschistischen Spektrums setzte sie sich gegen Rassismus und Antisemitismus ein, gegen Aufrüstung und für Friedensbewegungen sowie selbstverständlich gegen das Vergessen der nationalsozialistischen Verbrechen. Der gegenwärtig stattfindende Wandel in den Erinnerungskulturen – allen voran das Ende der Zeitzeugenschaft – hat nachhaltige Auswirkungen. Doch ist das Erinnern generell von tiefgreifenden Transformationen, politischen Umgestaltungen und gesellschaftlichen Veränderungen geprägt. Über vierzig Jahre lang war Esther Bejarano Teil dieser Geschichte des Gedenkens.

In den letzten Jahrzehnten ihres Lebens ist sie geradezu zu einer Legende geworden. Als Bejarano in der Nacht zum 10. Juli 2021 mit 96 Jahren in Hamburg starb, war das mediale Echo auf ihren Tod gewaltig. Bei Besuchen in Schulen, auf Konzerten und politischen Veranstaltungen hatte sie immer wieder betont, dass ihre Geschichte weitererzählt werden müsse, wenn sie einmal nicht mehr da sei, das sei ihr Auftrag an die jüngere Generation.

Doch, man mag es kaum glauben, die historische Forschung hat sich den Lebensläufen von Zeitzeug*innen noch immer nicht wirklich angenommen. Ja, die Bedeutung jüdischer (intellektueller) Remigranten und Exilanten für die westdeutsche Demokratie ist bereits breit besprochen worden. Doch fernab ihrer zahlreichen Lebensberichte und Erinnerungen fehlt es weiterhin an Biographien, auch von international bekannten Überlebenden wie etwa Yehuda Bacon, Roman Kent oder Mieczysław Pemper. Noch weniger wurde dem diesbezüglichen Anteil jüdischer Frauen Rechnung getragen, etwa der jüngst verstorbenen Trude Simonsohn. Wie also soll die Erinnerungskultur von morgen aussehen? Fest steht: Das persönliche Zeugnis der Überlebenden verliert auch nach dem Ende der Zeitzeugenschaft nicht an Bedeutung – es zu aktivieren, wird jedoch komplizierter. Die Zeit ist reif, sich diesen Biographien der Überlebenden neu zu widmen. Nur so kann der Wandel der Erinnerungskulturen an die nationalsozialistischen Verbrechen angemessen gestaltet werden.

[1] Vgl. Ronen Steinke, Terror gegen Juden: Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt, Berlin 2020.

[2] Vgl. A. Dirk Moses, Der Katechismus der Deutschen, in: Geschichte der Gegenwart, 2021, www.geschichtedergegenwart.ch sowie Micha Brumlik, Auschwitz als koloniales Verbrechen? Zur Debatte um A. Dirk Moses, in: „Blätter“ 8/2021, S. 105-111.

[3] Saul Friedländer, Den Holocaust beschreiben. Auf dem Weg zu einer integrierten Geschichte, Jena 2007, S. 8.

[4] Hermann Göring, Ermächtigung Hermann Görings an Heydrich, 31.7.1941 (LVVA Riga, P1026, opis 1, B 3, Bl. 164), www.ghwk.de.

[5] [o. A], Transportliste vom 19.4.43. 37. Osttransport, S. 19, in: Arolsen Archives.

[6] Esther Bejarano, Erinnerungen. Vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rap-Band gegen rechts, Hamburg 2019, S. 68.

[7] Ebd., S. 137.

[8] Zit. nach Ernst Klee, Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 2015, S. 250 f.

[9] Bejarano, Erinnerungen, a.a.O., S. 72 f.

[10] Fania Fénelon, Das Mädchenorchester in Auschwitz, München 1981. Fénelon und Bejarano spielten allerdings nicht zur gleichen Zeit im Orchester.

[11] Daniel Mann, Playing for Time, 1980.

[12] Vgl. Gabriele Knapp, Das Frauenorchester in Auschwitz. Musikalische Zwangsarbeit und ihre Bewältigung, Hamburg 1996; Zur Bewertung der Erzählungen Fania Fénelons siehe: Susan Eischeid, The Truth about Fania Fenelon and the Women‘s Orchestra of Auschwitz-Birkenau, London 2016.

[13] Markus Lanz, Interview mit Esther Bejarano, 24.7.2013, [00:23:32].

[14] Bejarano, Erinnerungen, a.a.O., S. 85.

[15] Ebd., S. 145.

[16] Ebd.

[17] Esther Bejarano, Man nannte mich Krümel. Eine jüdische Jugend in den Zeiten der Verfolgung, Hamburg 1989, S. 32.