Sich der Illusion hinzugeben, dass sich die globale Wirtschaft immer und ewig erweitern lässt, heißt, die augenfälligsten Wahrheiten zu den ökologischen Grenzen unseres Planeten zu leugnen. Diese Erkenntnis kam im März 1972 – also vor genau 50 Jahren – erstmals in der Öffentlichkeit an, als eine Gruppe von Wissenschaftlern am MIT einen bahnbrechenden Bericht mit dem Titel „Grenzen des Wachstums“ veröffentlichte.

Die Ergebnisse waren frappierend. Das Business-as-usual-Szenario mit einer Fortsetzung des Wirtschaftswachstums in der bisherigen Geschwindigkeit ließ erkennen, dass wir irgendwann zwischen 2030 und 2040 in eine Krise geraten würden. Angetrieben durch den exponentiellen Charakter der Wachstumsfunktion würde folgende Entwicklung einsetzen: Die erneuerbaren Ressourcen würden die Grenzen ihrer Erneuerbarkeit erreichen, die nicht erneuerbaren Ressourcen zur Neige gehen und die Verschmutzung die Absorptionskapazität der Erde überschreiten. Beim Versuch, diese Probleme zu lösen, würden die Länder immer höhere Geldbeträge aufwenden müssen und daher weniger für das Reinvestment zur Verfügung haben, das man braucht, um weiterhin Wachstum zu generieren. Die Wirtschaftsleistung würde zu sinken beginnen, das Nahrungsangebot würde stagnieren, der Lebensstandard würde sinken und die Bevölkerungszahlen würden nach und nach schrumpfen. „Das wahrscheinlichste Ergebnis“, schrieben sie etwas ominös, „ist ein ziemlich plötzlicher und unkontrollierbarer Rückgang sowohl bei der Bevölkerung als auch bei der industriellen Kapazität.“

Das traf einen Nerv. Der Bericht „Grenzen des Wachstums“ schlug in der Szene ein und wurde einer der am meisten verkauften Umwelttitel in der Geschichte, wobei er von der Gegenkultur profitierte, die im Nachklang der Jugendrevolte von 1968 weit verbreitet war.

Doch obwohl wir nun schon seit fast einem halben Jahrhundert wissen, dass auch die menschliche Zivilisation auf dem Spiel steht, hat es bei den Bemühungen, den ökologischen Zusammenbruch aufzuhalten, keinen Fortschritt gegeben. Keinen. Das ist ein seltsames Paradox. Zukünftige Generationen werden auf unsere Zeit zurückblicken und nicht begreifen, warum wir ganz genau wussten, was Sache war, bis ins fürchterlichste Detail, und doch bei der Problemlösung versagt haben.

Wir wissen ganz genau, was zu tun ist, um einen Klimakollaps zu vermeiden. Wir müssen aktiv fossile Energie herunterfahren und alles für eine rasche Einführung von erneuerbaren Energien in die Wege leiten – für einen globalen Green New Deal –, um die weltweiten Emissionen innerhalb von zehn Jahren zu halbieren und vor 2050 auf null zu bringen. Dabei muss man immer im Auge behalten, dass es sich bei diesem Ziel um den globalen Durchschnitt handelt. Angesichts ihrer größeren Verantwortung für die Emissionen der zurückliegenden Jahre müssen einkommensstarke Nationen diesen Prozess sehr viel schneller bewerkstelligen und den Nullpunkt bis 2030 erreicht haben. Die Dramatik der Situation kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden; es ist die allergrößte Herausforderung, der sich die Menschheit jemals gegenübersah. Die gute Nachricht: Das ist durchaus zu schaffen. Es gibt allerdings ein Problem: Die Wissenschaftler*innen lassen keinen Zweifel daran, dass wir das nicht schnell genug hinbekommen, um die Temperaturen unter 1,5 Grad Celsius oder auch unter 2 Grad Celsius zu halten, wenn wir gleichzeitig die Wirtschaft weiterwachsen lassen. Und warum ist das so? Weil mehr Wachstum mehr Nachfrage nach Energie bedeutet, und mehr Energienachfrage macht es erst recht schwierig – in der Tat unmöglich –, in der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, ausreichend erneuerbare Energien auf den Markt zu bringen, um die Nachfrage abzudecken.

Auch »sauberes Wachstum« stürzt uns in die Krise

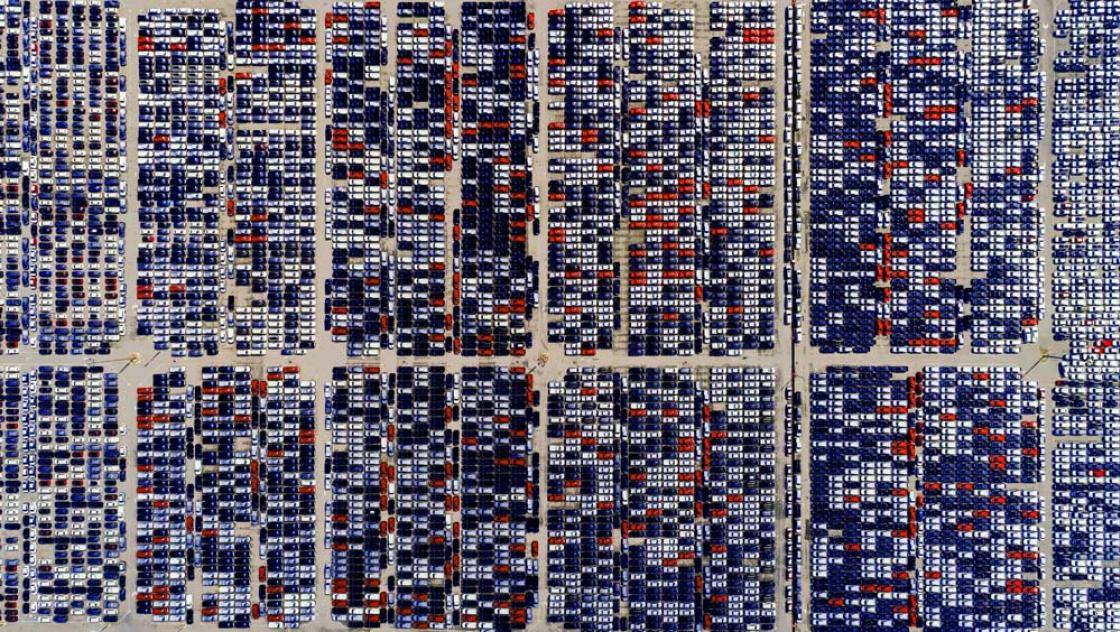

Selbst wenn es dieses Problem nicht gäbe, bleibt da doch noch eine Frage: Wenn wir endlich irgendwann 100 Prozent saubere Energie haben, was machen wir dann damit? Wenn wir die Art und Weise nicht verändern, wie unsere Wirtschaft funktioniert, dann werden wir weiterhin genau das Gleiche machen wie mit den fossilen Energien: Wir nutzen sie, um unablässig Extraktion und Produktion voranzutreiben, immer mehr und immer schneller, und setzen dabei die lebendige Welt immer stärker unter Druck, weil es das ist, was der Kapitalismus verlangt. Saubere Energie mag eine Hilfe sein, wenn es um Emissionen geht; aber sie trägt nichts dazu bei, Entwaldung, Überfischung, Bodenverarmung und Massensterben rückgängig zu machen. Eine wachstumsbesessene Wirtschaft wird uns, auch wenn sie von sauberer Energie angetrieben ist, trotzdem in die ökologische Katastrophe stürzen.

Der heikle Punkt dabei ist, dass wir hier offensichtlich kaum eine Wahl haben. Der Kapitalismus ist grundsätzlich von Wachstum abhängig. Wenn die Wirtschaft nicht wächst, rutscht sie in die Rezession: Schulden türmen sich auf, Menschen verlieren Arbeitsplatz und Wohnung, Lebensentwürfe zerbrechen. Die Regierungen haben alle Hände voll zu tun, die industrielle Aktivität am Wachsen zu halten, in einem dauernden Bemühen, die Krise abzuwehren. Wir stecken also in der Falle. Wachstum ist ein struktureller Imperativ – ein stahlhartes Gesetz. Und es kann sich auf stahlharte ideologische Unterstützung verlassen: Politiker*innen der Linken und Rechten mögen sich darum streiten, wie die Früchte des Wachstums zu verteilen sind, aber wenn es um das Streben nach Wachstum selbst geht, dann sind sie sich einig. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Der Wachstumismus, um einmal diesen Ausdruck zu gebrauchen, präsentiert sich als eine der Ideologien mit dem höchsten Führungsanspruch in der modernen Geschichte. Niemand kommt auf die Idee, sie zu hinterfragen.

Weil sie sich dem Wachstumismus verschrieben haben, sehen sich unsere Politikerinnen und Politiker nicht in der Lage, sinnvolle Schritte zu unternehmen, um die ökologische Katastrophe zu stoppen. Wir haben jede Menge Ideen, wie wir das Problem lösen können, aber wir wagen nicht, sie umzusetzen, weil wir damit das Wachstum untergraben könnten. Und in einer wachstumsabhängigen Wirtschaft darf so etwas einfach nicht passieren. Stattdessen berichten die gleichen Zeitungen, die erschütternde Geschichten über ökologische Katastrophen bringen, auch ganz begeistert darüber, wie das BIP in jedem Quartal wächst, und die gleichen Politikerinnen und Politiker, die händeringend die Klimakrise beklagen, rufen jedes Jahr pflichtbewusst nach mehr industriellem Wachstum. Die kognitive Dissonanz hier ist bemerkenswert.

»Wachstumismus« oder die Geheimnisse des guten Lebens

Wie lässt sich erklären, dass der Wachstumismus unsere politische Vorstellungskraft derart fest im Griff hat? Ganz gleich, wie reich ein Land ist – seine Wirtschaft muss wachsen, unbegrenzt, egal was es kostet. Das ist die Botschaft. Ökonom*innen und politische Entscheidungsträger*innen beharren auf dieser Position, auch wenn sich die Hinweise auf einen ökologischen Zusammenbruch häufen. Fühlen sie sich in die Ecke gedrängt, dann kommen sie mit einer schlichten Erklärung daher: Das Wachstum ist für die außerordentlichen Verbesserungen bei Wohlfahrt und Lebenserwartung verantwortlich, die wir in den letzten Jahrhunderten erlebt haben. Wir müssen weiterwachsen, um das Leben der Menschen weiter zu verbessern. Das Wachstum aufzugeben, würde heißen, den menschlichen Fortschritt selbst aufzugeben.

Das ist ein machtvolles Narrativ, und es scheint so offenkundig zutreffend. Das Leben der Menschen ist heute eindeutig besser als in der Vergangenheit, und die Überzeugung, dass wir dies dem Wachstum zu verdanken haben, erscheint durchaus vernünftig. Nun sind aber Wissenschaftler*innen und Historiker*innen dabei, diese Geschichte zu hinterfragen. Wir haben herausgefunden, dass sie auf einem schwachen empirischen Fundament ruht – eigentlich erstaunlich bei einer Behauptung, die in unserer Gesellschaft so tief verwurzelt ist. Es zeigt sich, dass der Zusammenhang zwischen Wachstum und menschlichem Fortschritt nicht ganz so eindeutig ist, wie wir eigentlich dachten. Wichtig ist nicht das Wachstum an sich – wichtig ist, wie Einkommen verteilt und in welchem Maße es in öffentliche Dienstleistungen investiert wird. Und ab einem bestimmten Punkt ist für eine Verbesserung des gesellschaftlichen Wohlergehens gar kein höheres BIP mehr notwendig.

Es gibt viele Länder, die es schaffen, mit vergleichsweise wenig BIP pro Kopf ein erstaunlich hohes Niveau des gesellschaftlichen Wohlergehens zu erreichen. Wir sehen diese Länder gerne als „Sonderfälle“ an; sie belegen aber genau die These, die Szreter und andere Gesundheitswissenschaftler*innen aufzustellen versuchten: Es geht hier um ein reines Verteilungsproblem. Und das Wichtigste dabei ist die Investition in allgemeine öffentliche Güter. Hier wird es wirklich interessant.

Nehmen wir zum Beispiel die Lebenserwartung. Die Vereinigten Staaten haben ein BIP von 59 500 US-Dollar pro Kopf, womit sie eines der reichsten Länder der Welt sind. Die Menschen in den USA können damit rechnen, 78,7 Jahre zu leben, was sie gerade noch in die oberen 20 Prozent hineinhievt. Dutzende Länder übertreffen die Vereinigten Staaten bei diesem entscheidenden Indikator, mit nur einem Bruchteil des Einkommens. Japan hat 35 Prozent weniger Einkommen als die USA, aber eine Lebenserwartung von 84 Jahren – die höchste auf der Welt. Südkorea hat 50 Prozent weniger Einkommen und eine Lebenserwartung von 82 Jahren. Und dann ist da noch Portugal, das 65 Prozent weniger Einkommen hat und eine Lebenserwartung von 81,1 Jahren. Es handelt sich hier nicht um ein paar wenige Sonderfälle. Die Europäische Union als Ganzes hat 36 Prozent weniger Einkommen als die USA und übertrifft sie dennoch nicht nur bei der Lebenserwartung, sondern bei praktisch jedem anderen Indikator des gesellschaftlichen Wohlergehens.

Und dann gibt es Costa Rica, das vielleicht das erstaunlichste Beispiel liefert. Das an Regenwäldern reiche zentralamerikanische Land übertrifft die USA bei der Lebenserwartung, obwohl es 80 Prozent weniger Einkommen aufzuweisen hat. Costa Rica zählt sogar zu den ökologisch effizientesten Volkswirtschaften auf dem Planeten, was die Fähigkeit betrifft, hohe Wohlergehensstandards mit minimaler Umweltbelastung zu liefern. Und wenn wir sie zeitübergreifend betrachten, sieht die Geschichte sogar noch faszinierender aus: Einige der eindrucksvollsten Steigerungen bei der Lebenserwartung konnte Costa Rica während der 1980er Jahre erreichen, wobei man die USA ein- und überholte; das war eine Zeit, als das BIP pro Kopf nicht nur klein war (ein Siebtel der USA), sondern auch überhaupt nicht wuchs.

Es ist nicht nur der Indikator Lebenserwartung, der dieses Verhalten zeigt. Wir können das gleiche Muster beobachten, wenn es um den Bereich der Bildung geht. Finnland ist allgemein als ein Land bekannt, das eines der besten Bildungssysteme auf der Welt besitzt, obwohl sein BIP pro Kopf um 25 Prozent unter dem der USA liegt. Estland steht ebenfalls weit oben im Ranking der weltbesten Bildungssysteme, aber mit 66 Prozent weniger Einkommen als die USA. Polen ist besser als die USA mit 77 Prozent weniger Einkommen. Auf dem Bildungsindex der Vereinten Nationen schlägt der Staat Weißrussland Leistungsträger wie Österreich, Spanien, Italien und Hongkong mit einem BIP pro Kopf, das um ganze 90 Prozent niedriger liegt als das der USA.

Wie lassen sich die erstaunlichen Ergebnisse erklären, die diese Länder erreicht haben? Das ist ganz einfach: Sie haben alle in den Aufbau hoch qualifizierter Systeme in der allgemeinen Gesundheitsfürsorge und der Bildung investiert. Wenn es darum geht, ein langes, gesundes, blühendes Leben für alle zu schaffen, dann ist es das, was zählt.

Warum Wachstum den Wohlstand verringert

Die gute Nachricht: Das ist überhaupt nicht teuer. Allgemeine öffentliche Dienste sind sogar signifikant kosteneffizienter zu betreiben als ihre privaten Entsprechungen. Nehmen wir zum Beispiel Spanien. Spanien gibt nur 2300 US-Dollar pro Person dafür aus, um allen eine Gesundheitsversorgung von hoher Qualität zu liefern, als ein Grundrecht, und erreicht damit einen Spitzenwert unter den Lebenserwartungen weltweit: 83,5 Jahre; volle fünf Jahre mehr als die USA. Im Gegensatz dazu verschlingt das private, profitorientierte System in den USA horrende 9500 US-Dollar pro Person, während es eine geringere Lebenserwartung und schlechtere Gesundheitsergebnisse liefert. Ähnlich vielversprechende Beispiele entwickeln sich in Gegenden überall im globalen Süden. Staaten, deren Regierungen in allgemeine Gesundheitsversorgung und Bildung investierten, haben jetzt Verbesserungen bei der Lebenserwartung und anderen Indikatoren gesellschaftlichen Wohlergehens erreicht, die sich weltweit mit am schnellsten entwickelten. Sri Lanka, Ruanda, Thailand, China, Kuba, Bangladesch und der indische Staat Kerala – alle weisen erstaunliche Steigerungen auf, trotz eines vergleichsweise niedrigen BIP pro Kopf. Es kann nicht oft genug wiederholt werden: Die empirischen Belege zeigen, dass es möglich ist, ein hohes Niveau der menschlichen Entwicklung zu erreichen ohne ein hohes BIP-Niveau. Den UN -Angaben zufolge können Staaten mit lediglich 8000 US-Dollar pro Kopf (im Sinne von Kaufkraftparität oder KKP) in die allerhöchste Kategorie des Lebenserwartungs-Index aufsteigen und auf sehr hohe Stufen beim Bildungsindex mit nur 8700 US-Dollar. Staaten können sogar auf einer ganzen Skala von sozialen Schlüsselindikatoren erfolgreich sein – nicht nur bei Gesundheit und Bildung, sondern auch bei Beschäftigung, Ernährung, sozialer Unterstützung, Demokratie und Lebenszufriedenheit – mit weniger als 10 000 US-Dollar pro Kopf, während sie sich innerhalb oder fast innerhalb der planetaren Grenzen halten. Das Bemerkenswerte an diesen Zahlen ist, dass sie deutlich unter dem globalen Durchschnitt von 17 600 US-Dollar BIP KKP pro Kopf liegen. Mit anderen Worten: In der Theorie könnten wir alle unsere gesellschaftlichen Ziele erreichen, für jeden Menschen auf der Welt, mit weniger BIP, als wir derzeit haben, indem wir einfach in öffentliche Güter investieren und Einkommen und Chancen gerechter verteilen.

Es ist also klar, dass die Relation zwischen BIP und der gesellschaftlichen Wohlfahrt ab einem gewissen Punkt nicht mehr funktioniert. An dieser Relation ist aber noch ein anderer Aspekt interessant. Jenseits einer gewissen Schwelle entwickelt das Wachstum allmählich eine negative Wirkung. Wirkönnen diesen Effekt erkennen, wenn wir uns alternative Kennzahlen für Fortschritt ansehen, wie etwa den Indikator echten Fortschritts (Genuine Progress Indicator GPI). Der GPI beginnt bei den persönlichen Konsumausgaben (was auch der Ausgangspunkt für das BIP ist) und wird dann bereinigt um die Einkommensungleichheit sowie die sozialen und ökologischen Kosten der wirtschaftlichen Aktivität. Indem dieser Maßstab die Kosten wie auch den Nutzen des Wachstums einrechnet, gewährt er uns eine ausgeglichenere Sicht darauf, was in der Wirtschaft geschieht. Wenn wir die Daten im Zeitverlauf grafisch darstellen, sehen wir, dass der globale GPI bis in die Mitte der 1970er Jahre zeitgleich mit dem BIP wuchs, seitdem aber abflachte und sogar abgenommen hat, als die sozialen und ökologischen Kosten des Wachstums ausreichend signifikant geworden waren, um die verbrauchsabhängigen Gewinne aufzuwiegen. Ab einem bestimmten Punkt, so formuliert es der Ökologe Herman Daly, wird das Wachstum mehr und mehr „unwirtschaftlich“: Es schafft zunehmend mehr „Schlechtstand“ als Wohlstand. Wir können dies an mehreren Fronten beobachten: Das fortgesetzte Streben nach Wachstum in einkommensstarken Ländern verschärft die Ungleichheit und die politische Instabilität und trägt zu Problemen bei wie etwa Stress und Depression infolge von Überarbeitung und Schlafmangel, schlechter Gesundheit wegen Umweltverschmutzung, Diabetes und Herzkrankheiten und so weiter.

Wie Sinngehalt die Lebenserwartung erhöht

Wenn es also nicht das Einkommen ist, was ist es dann, was das Wohlbefinden verbessert? 2014 erstellte der Politologe Adam Okulicz-Kozaryn eine Übersicht über alles, was an Daten zu dieser Frage vorhanden ist. Er machte eine erstaunliche Entdeckung: Länder, die über stabile Wohlfahrtssysteme verfügen, weisen die höchsten Werte beim menschlichen Glück auf, unter sonst gleichen Bedingungen. Und je großzügiger und umfassender das Wohlfahrtssystem ist, desto glücklicher werden alle. Die Rede ist hier von allgemeiner Gesundheitsfürsorge, Arbeitslosenversicherung, Pensionen, bezahltem Urlaub und bezahlten Krankheitstagen, bezahlbarem Wohnraum, Tagespflege und soliden Mindestlöhnen. Wenn die Menschen in einer gerechten, fürsorgenden Gesellschaft leben, in der jede und jeder gleichen Zugang zu den gesellschaftlichen Gütern hat, muss sich niemand mehr darüber den Kopf zerbrechen, wie er oder sie für die täglichen Bedürfnisse aufkommt – alle können die Kunst des Lebens genießen. Und anstatt sich in einem ständigen Wettbewerb mit ihren Nachbar*innen zu fühlen, können sie Bindungen gesellschaftlicher Solidarität aufbauen.

Das erklärt, warum es so viele Länder gibt, die höhere Werte des Wohlbefindens aufweisen als die Vereinigten Staaten, selbst mit signifikant weniger BIP pro Kopf. Das ist eine lange Liste, die Deutschland, Österreich, Schweden, die Niederlande, Australien, Finnland, Kanada und Dänemark einschließt – die klassischen Sozialdemokratien. Sie schließt aber auch Costa Rica ein, das bei den Faktoren des Wohlbefindens den USA gleichkommt, mit nur einem Fünftel des Einkommens. In allen diesen Fällen ist der Erfolg auf starke soziale Fürsorge zurückzuführen.

Diese Daten zur Zufriedenheit sind bemerkenswert. Es gibt allerdings Forscher*innen, die meinen, man sollte sich nicht damit begnügen, nur auf die Zufriedenheit zu schauen. Wir sollten bei den Menschen auch auf den Sinngehalt achten – einen komplexeren Zustand, der tiefer liegt als der Tumult der alltäglichen Gefühle. Und wenn es um den Sinngehalt geht, dann hat das, was zählt, noch viel weniger mit dem BIP zu tun. Die Menschen haben das Gefühl, dass ihr Leben einen Sinn hat, wenn sie die Möglichkeit haben, Mitleid, Kooperation, Gemeinschaft und Verbindung mit anderen Menschen zum Ausdruck zu bringen. Das ist das, was Psycholog*innen als „intrinsische Werte“ bezeichnen. Diese Werte haben nichts mit äußeren Indikatoren zu tun wie etwa der Frage, wie viel Geld man hat oder wie groß das eigene Haus ist; sie reichen viel tiefer. Intrinsische Werte sind erheblich mächtiger und dauerhafter als der flüchtige Adrenalinrausch, den wir etwa aus einer Gehaltserhöhung oder materiellem Konsum beziehen. Wir Menschen haben uns in der Evolution zu Wesen entwickelt, die teilen, kooperieren und in Gemeinschaft leben wollen. Wir blühen in einem Umfeld auf, in dem wir diese Werte zum Ausdruck bringen können, und wir leiden in einem Umfeld, das sie erstickt.

Sinngehalt hat eine reale, materielle Auswirkung auf das Leben der Menschen. Im Jahr 2012 besuchte ein Forscherteam der Standford School of Medicine die Halbinsel Nicoya in Costa Rica, um sich einen Reim auf ein paar faszinierende Daten zu machen, die aus dieser Region kamen. Es ist bekannt, dass die Menschen in Costa Rica lange leben: rund 80 Jahre im Durchschnitt. Den Forscher*innen war aber aufgefallen, dass die Nicoyaner*innen sogar noch länger lebten, mit einer Lebenserwartung von bis zu 85 Jahren – einer der höchsten auf der Welt. Das würde man nicht erwarten, weil Nicoya in finanzieller Hinsicht eine der ärmsten Gegenden von Costa Rica ist. Dort findet man Subsistenzwirtschaft vor, in der die Menschen einen traditionellen ländlichen Lebensstil pflegen.

Wie lassen sich diese Ergebnisse dann erklären? Costa Rica hat ein ausgezeichnetes öffentliches Gesundheitssystem, das spielt schon einmal eine große Rolle. Die Forscher*innen fanden aber noch einen anderen Grund für die besondere Langlebigkeit der Nicoyaner*innen. Weder die Ernährung noch die Gene, sondern etwas, womit man nicht gerechnet hatte: die Gemeinschaft. Die am längsten lebenden Nicoyaner*innen haben alle eine enge Beziehung zu ihren Familien, Freunden und Nachbarn. Selbst im hohen Alter fühlen sie sich noch der Gemeinschaft zugehörig. Sie fühlen sich wertgeschätzt. Die ärmsten Haushalte haben sogar die längste Lebenserwartung, weil sie eher eng zusammenleben und sich aufeinander verlassen.

Das muss man sich mal zu Gemüte führen: Die Menschen, die im ländlichen Costa Rica ein Leben in Subsistenzwirtschaft verbringen, leben länger und gesünder als die Menschen in den reichsten Volkswirtschaften der Erde. Nordamerika und Europa mögen Autobahnen haben und Wolkenkratzer und Einkaufsmeilen, geräumige Häuser und Autos und glanzvolle Institutionen – allesamt Marker für „Entwicklung“. Und doch gewährt ihnen nichts von alledem auch nur den Hauch eines Vorteils gegenüber den Fischer*innen und Bäuer*innen von Nicoya, was diesen zentralen Maßstab für menschlichen Fortschritt betrifft. Der Stapel der Belege wird höher und höher. Erneut stellen wir fest, dass das Übermaß an BIP, das die reichsten Nationen charakterisiert, ihnen bei dem, was eigentlich zählt, überhaupt nichts bringt.

Gutes Leben ohne Wachstum

Dies alles sind hervorragende Nachrichten. Sie bedeuten nichts anderes, als dass Länder mit gehobenem und hohem Einkommen ein gutes Leben für alle bereitstellen und dabei wirklichen Fortschritt bei der menschlichen Entwicklung erreichen können, ohne dass sie dafür Wachstum brauchen. Wir wissen genau, was man dazu tun muss: Ungleichheit reduzieren, in allgemeine öffentliche Güter investieren und Einkommen wie Chancen gerechter verteilen. Das Aufregende an dieser Vorgehensweise ist, dass sie auch eine unmittelbare positive Auswirkung auf die lebendige Welt hat. Wenn Gesellschaften egalitärer werden, fühlen sich die Leute weniger unter Druck, immer höheren Einkommen und immer glamouröseren Statusgütern hinterherzujagen. Das befreit sie aus der Tretmühle des immerwährenden Konsumismus. Nehmen wir Dänemark zum Beispiel. Die Konsumforschung zeigt, dass die Menschen in Dänemark, weil es dort egalitärer zugeht als in den meisten anderen einkommensstarken Ländern, weniger Kleidung kaufen – und sie länger tragen – als in entsprechenden Ländern anderswo. Und die Firmen geben weniger für Werbung aus, weil die Leute an unnötigen Luxuskäufen einfach nicht so viel Interesse haben. Dies ist einer der Gründe, warum eher egalitäre Gesellschaften letztendlich geringere Emissionswerte pro Kopf aufweisen, unter sonst gleichen Bedingungen.

Ein Abbau der Ungleichheit reduziert die ökologischen Folgen aber auch ganz unmittelbar. Reiche Leute haben einen viel verheerenderen ökologischen Fußabdruck als alle anderen. Die reichen zehn Prozent der Weltbevölkerung sind für mehr als die Hälfte der gesamten Kohlenstoffemissionen auf der Welt seit 1990 verantwortlich. Anders gesagt, die Klimakrise wird zum großen Teil von den Reichen der Welt vorangetrieben.

Und die Sache bekommt eine noch stärkere Schlagseite, wenn wir die Einkommensleiter nach oben klettern. Einzelpersonen im reichsten Prozent emittieren hundert Mal mehr als Einzelpersonen in der ärmsten Hälfte der Bevölkerung. Warum? Das liegt nicht nur daran, dass sie mehr konsumieren als alle anderen, sondern auch daran, dass das, was sie konsumieren, energieintensiver ist: riesige Häuser, große Autos, Privatjets, häufige Flüge, Fernreisen, Luxusimporte und so weiter. Und wenn die Reichen mehr Geld haben, als sie ausgeben können, was so gut wie immer der Fall ist, dann investieren sie ihren Überschuss in expansiven Wirtschaftsbereichen, die sehr häufig umweltschädlich sind.

Dies bringt uns zu einem einfachen, aber radikalen Fazit: Jede Politik, die die Einkommen der Superreichen reduziert, ergibt einen positiven ökologischen Nutzen. Und da die überschüssigen Einnahmen der Reichen ihnen in Bezug auf ihr Wohlbefinden nichts bringen, kann diese Maßnahme ohne irgendwelche schädlichen sozialen Folgen umgesetzt werden. Diese Position wird von Forscher*innen, die in diesem Bereich arbeiten, weitgehend geteilt. Der französische Ökonom Thomas Piketty, einer der weltweit führenden Expert*innen auf dem Gebiet der Ungleichheit, nimmt kein Blatt vor den Mund: „Eine drastische Reduktion der Kaufkraft der Reichsten würde sich als solche bereits substanziell auf eine Reduktion der Emissionen auf globaler Ebene auswirken.“

Öffentliche Güter sind ökologisch sinnvoll

Man kann ökologischen Nutzen auch aus dem Investieren in öffentliche Dienstleistungen ziehen. Öffentliche Dienstleistungen sind fast immer weniger intensiv als ihre privaten Pendants. Großbritanniens National Health Service zum Beispiel emittiert im Vergleich zum amerikanischen Gesundheitssystem nur ein Drittel CO2 und liefert dabei die besseren gesundheitlichen Ergebnisse. Öffentlicher Verkehr ist in puncto Energie wie auch Material weniger intensiv als Privatautos. Wasser aus dem Wasserhahn ist weniger intensiv als Wasser in Flaschen. Und Einrichtungen wie öffentliche Parks, Freibäder und Freizeitanlagen sind weniger intensiv, als wenn jede und jeder sich immer größere Gärten, Privatpools und private Fitnessgeräte kauft. Und obendrein macht es mehr Spaß. Wenn man nach Finnland fährt, findet man dort eine ganze Gesellschaft vor, die dank der Geselligkeit der öffentlichen Saunaeinrichtungen ihr Leben genießt; das ist ein nationaler Zeitvertreib, der viel dazu beiträgt, dass Finnland eines der glücklichsten Länder der Welt ist.

Gemeinsam genutzte Güter nehmen auch Druck von den Menschen, was den Bedarf an privatem Einkommen betrifft. Nehmen wir zum Beispiel die USA. Die Amerikaner stehen unter dem extremen Druck, immer länger und auf immer höhere Einkommen hinzuarbeiten, weil die Kosten für den Zugang zu elementaren Gütern wie Gesundheitsversorgung und Bildung nicht nur sündhaft teuer sind, sondern auch ständig steigen. Eine angemessene Gesundheitsversorgung kann unerschwinglich sein, und die Kosten für Eigenanteil und Zuzahlungen reichen oft aus, um Menschen für den Rest ihres Lebens in Schulden zu stürzen. Die Prämien für die Krankenversicherung haben sich seit dem Jahr 2000 fast vervierfacht. Was die Bildung betrifft, so muss eine Familie mit zwei Kindern damit rechnen, dass sie bis zu einer halben Million US-Dollar zahlen muss, nur um sie durchs College zu bringen – fast 500 Prozent mehr als in den 1980er Jahren. Diese Preise haben nichts mit den „realen“ Kosten von Gesundheitsversorgung und Bildung zu tun: Sie sind ein künstlich hergestellter Zusammenhang in einem um Profit herum organisierten System.

Man überlege sich nun einmal Folgendes: Würden die Vereinigten Staaten zu einem öffentlichen Gesundheits- und Bildungssystem übergehen, könnten die Menschen für einen Bruchteil der Kosten auf die Güter zugreifen, die sie für ein gutes Leben brauchen. Plötzlich stünden sie viel weniger unter Druck, hohe Einkünfte zu erzielen, nur damit sie über die Runden kommen.

Das bringt uns zum entscheidenden Punkt. Wenn es um das gesellschaftliche Wohlergehen geht, kommt es nicht auf das Einkommen als solches an. Es kommt darauf an, was man mit dem Einkommen kaufen kann, in puncto Zugang zu den Dingen, die wir für ein gutes Leben brauchen. Was zählt, ist die „Wohlergehenskaufkraft“ des Einkommens. Wollte man in den Vereinigten Staaten einen Haushalt auf der Basis von 30 000 US-Dollar führen, hätte man sehr zu kämpfen. Die Kinder auf eine anständige Universität zu schicken könnte man dann vergessen. In Finnland, wo die Menschen in den Genuss allgemeiner Gesundheitsversorgung, Bildung und Mietpreisbindung kommen, würde sich das gleiche Einkommen luxuriös anfühlen. Indem wir den Zugang der Menschen zu öffentlichen Dienstleistungen und anderen Gemeingütern ausweiten, können wir die „Wohlergehenskaufkraft“ ihres Einkommens steigern und damit allen ein gutes Leben ermöglichen, ohne dass man zusätzliches Wachstum braucht. Gerechtigkeit ist das Gegenmittel gegen den Wachstumszwang – und der Schlüssel für die Lösung der Klimakrise.

Die Ideologie des Wachstumismus – eine Form von Wahnsinn

Das bedeutet eine grundsätzliche Umkehrung der neoliberalen Strategien, die in den vergangenen vierzig Jahren vorherrschend waren. In ihrer verzweifelten Jagd nach Wachstum haben Staaten die öffentlichen Dienstleistungen privatisiert, die Sozialausgaben gekürzt, die Löhne und den Arbeitsschutz beschnitten, den Reichsten Steuererleichterungen dargeboten und die Ungleichheit in die Höhe getrieben. Im Zeitalter der Klimakatastrophe müssen wir genau das Gegenteil tun.

Die Beweislage zeigt mit ihrer ganzen Wucht, dass wir keineswegs mehr Wachstum brauchen, um unsere gesellschaftlichen Ziele zu erreichen. Und dennoch besitzen die Narrative des Wachstumismus erstaunliche Beharrungskraft. Warum? Weil das Wachstum den Interessen der reichsten und mächtigsten Interessengruppen in unserer Gesellschaft dient. Zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Das reale BIP pro Kopf hat sich in den Vereinigten Staaten seit den 1970er Jahren verdoppelt. Man sollte annehmen, dass ein derart außergewöhnliches Wachstum entscheidende Verbesserungen für das Leben der Menschen gebracht hat; de facto ist aber genau das Gegenteil passiert. Die Armutsrate ist heute höher und die Reallöhne sind niedriger als vor vierzig Jahren. Trotz eines halben Jahrhunderts Wachstum ist das Land bei diesen Schlüsselindikatoren zurückgefallen, während so gut wie alle Gewinne den ohnehin schon Reichen zugeflossen sind. Die jährlichen Einnahmen des reichsten Prozents stiegen in diesem Zeitraum um mehr als das Dreifache und schnellten auf einen Durchschnitt von 1,4 Mio. US-Dollar pro Person hoch.

Mit solchen Daten auf dem Tisch wird klar, dass der Wachstumismus nicht viel mehr als eine Ideologie ist – eine Ideologie, die einige wenige auf Kosten von unser aller Zukunft begünstigt. Man drängt uns dazu, auf das Gaspedal des Wachstums zu treten, mit tödlichen Folgen für unseren lebendigen Planeten, nur damit die reiche Elite noch reicher werden kann. Aus Sicht des menschlichen Lebens ist das ganz klar eine Ungerechtigkeit. Dessen sind wir uns ja schon seit einiger Zeit bewusst. Aber aus ökologischer Perspektive gesehen ist es noch viel schlimmer – es ist eine Form von Wahnsinn.

Wir brauchen mehr als bloß neue Fortschrittsindikatoren

Das aber zeigt nur allzu deutlich, dass der vorherrschende Glaube an die Notwendigkeit des Wachstums nicht ausreichend begründet ist. Wer ständiges Wachstum auf Kosten der ökologischen Stabilität fordert, ist bereit, alles – buchstäblich alles – zu riskieren, für etwas, das wir gar nicht brauchen.

Als Simon Kuznets damals in den 1930er Jahren die BIP-Messmethode in den US-Kongress einbrachte, riet er ausdrücklich davon ab, sie jemals als normales Maß für wirtschaftlichen Fortschritt anzuwenden. Eine Fokussierung auf das BIP würde Anreiz für zu viel Zerstörung liefern. „Die Wohlfahrt eines Staates kann schwerlich von einem Maß für das nationale Einkommen abgeleitet werden“, sagte Kuznets. „Ziele für mehr Wachstum sollten im Einzelnen benennen: mehr Wachstum wovon und wofür.“ Eine Generation später vermittelte der US-Politiker Robert Kennedy im Rahmen einer Rede an der Universität von Kansas die gleiche Botschaft: „Das BIP misst weder unseren Verstand noch unseren Mut, weder unsere Weisheit noch unsere Bildung, weder unser Mitgefühl noch die Liebe zu unserem Land. […] Kurz, es misst alles außer dem, was das Leben lebenswert macht.“

Und doch bleibt das Bruttoinlandsprodukt, fast ein Jahrhundert nach Kuznets und ein halbes Jahrhundert nach Kennedy, der vorherrschende Maßstab für Fortschritt überall auf der Welt. Kuznets öffnete die Büchse der Pandora, gleichsam aus Versehen, und seitdem hat es niemand geschafft, sie wieder zu schließen.

Das beginnt sich aber gerade zu ändern. Der Wachstumismus verliert langsam seine ideologische Macht. Inzwischen gibt es eine rasch anwachsende Liste alternativer Messsysteme, unter anderem den Index des nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstands und den Indikator echten Fortschritts, GPI, die sich beide vorgenommen haben, das BIP durch die Einbeziehung der sozialen und ökologischen Kosten zu korrigieren. Und dieses neue Denken sickert allmählich auch in die Politik ein. Die Premierministerin von Neuseeland, Jacinda Ardern, machte 2019 Schlagzeilen mit ihrem Versprechen, das BIP-Wachstum als Ziel aufzugeben zugunsten des Wohlbefindens. Nicola Sturgeon, die populäre Erste Ministerin Schottlands, schloss sich ihr gleich darauf an, zusammen mit Katrin Jakobsdóttir, der Premierministerin von Island. Bei jeder Ankündigung brachen die sozialen Medien in Begeisterung aus und die Geschichten gingen viral (natürlich blieb auch die Tatsache, dass diese drei Führungspersönlichkeiten allesamt Frauen sind, nicht unbemerkt). Die Menschen sind eindeutig bereit für etwas anderes.

Auf einmal ist das der letzte Schrei, und das nicht nur in den reichen Ländern. Auf der ganzen Welt sprechen NGOs jetzt über die Bedeutung der „Ökonomien des Wohlbefindens“. Länder wie Bhutan, Costa Rica, Ecuador und Bolivien haben allesamt Schritte in diese Richtung unternommen. Und im Jahr 2013 kündigte der chinesische Präsident Xi Jinping an, das BIP werde in China nicht länger als die zentrale Messgröße für Fortschritt verwendet, und revidierte damit eine langjährige Politik.

Ganzheitlichere Methoden beim Messen von Fortschritt zu verwenden, ist ein wichtiger erster Schritt in die richtige Richtung. Würden sich Politikerinnen und Politiker darauf konzentrieren, eine Messgröße wie GPI zu maximieren, hätten sie einen Anreiz, die gesellschaftlichen Vorteile zu verbessern und gleichzeitig die ökologischen Nachteile zu reduzieren. Es muss aber nicht unbedingt der GPI sein. Man könnte auch jeden anderen der vorgeschlagenen alternativen Indikatoren nehmen. Sobald wir uns von der Tyrannei des BIP freigemacht haben, können wir eine offene Diskussion darüber führen, was uns wirklich wichtig ist. Das ist dann der ultimative demokratische Akt; aber der ideologische Lockdown im Wachstumismus hat uns bislang daran gehindert, diesen Akt zu vollziehen.

Gleichzeitig müssen wir uns auch der Tatsache stellen, dass dieser Ansatz seine Grenzen hat. Die Anwendung besserer Indikatoren mag den politischen Druck in Richtung Wachstum etwas lindern; aber der Aufstieg des Molochs wird dadurch zunächst einmal nicht aufgehalten. Der Material- und Energieverbrauch steigt nicht nur deshalb, weil Politiker*innen und Ökonom*innen ein Wachstum des BIP anstreben. Er steigt, weil der Kapitalismus um den Zwang ständiger Ausdehnung herum organisiert ist. Selbstverständlich können wir das Wohlbefinden messen; wenn sich aber die industrielle Aktivität sozusagen hinter den Kulissen weiter ausweitet, landen wir am Ende doch in ökologischen Schwierigkeiten. Das ist ungefähr so, wie wenn man etwas für seine physische Gesundheit tun will. Verfolgt man nicht mehr den Blutdruck, sondern die Punktzahl beim wöchentlichen Kneipenquiz oder wie oft man am Tag lacht, dann mag das Leben sich durchaus verbessern, was diese Indikatoren betrifft, aber man kann trotzdem immer noch körperliche Beschwerden haben.

Man muss sich eines klarmachen: Das BIP ist keine beliebige Kennzahl einer wirtschaftlichen Leistung. Es handelt sich nicht einfach nur um irgendeinen Fehler – einen Buchungsirrtum, den man jetzt eben korrigieren muss. Es wurde speziell zu dem Zweck entwickelt, das Wohlergehen des Kapitalismus zu messen. Es externalisiert die sozialen und ökologischen Kosten, weil der Kapitalismus die sozialen und ökologischen Kosten externalisiert. Es ist naiv zu glauben, dass das Kapital, wenn die politischen Entscheidungsträger aufhören, das BIP zu messen, seine ständige Jagd nach immer höheren Erträgen automatisch aufgeben wird und dass unsere Volkswirtschaften dann nachhaltiger werden. Diejenigen, die eine Verschiebung in Richtung Wohlbefinden als die einzige Lösung betrachten, machen sich diesen Punkt meist nicht klar. Wollen wir unsere Gesellschaft aus dem Griff des Wachstumsimperativs befreien, dann müssen wir noch ein ganzes Stück klüger sein.

Der Beitrag basiert auf dem Buch „Weniger ist mehr. Warum der Kapitalismus den Planeten zerstört und wir ohne Wachstum glücklicher sind“, das am 15. März im Oekom Verlag erscheint. Dort finden sich auch die Quellenangaben. Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von Eva Leipprand.