Wie sich der Rechtsstaat gegen das organisierte Verbrechen behauptet

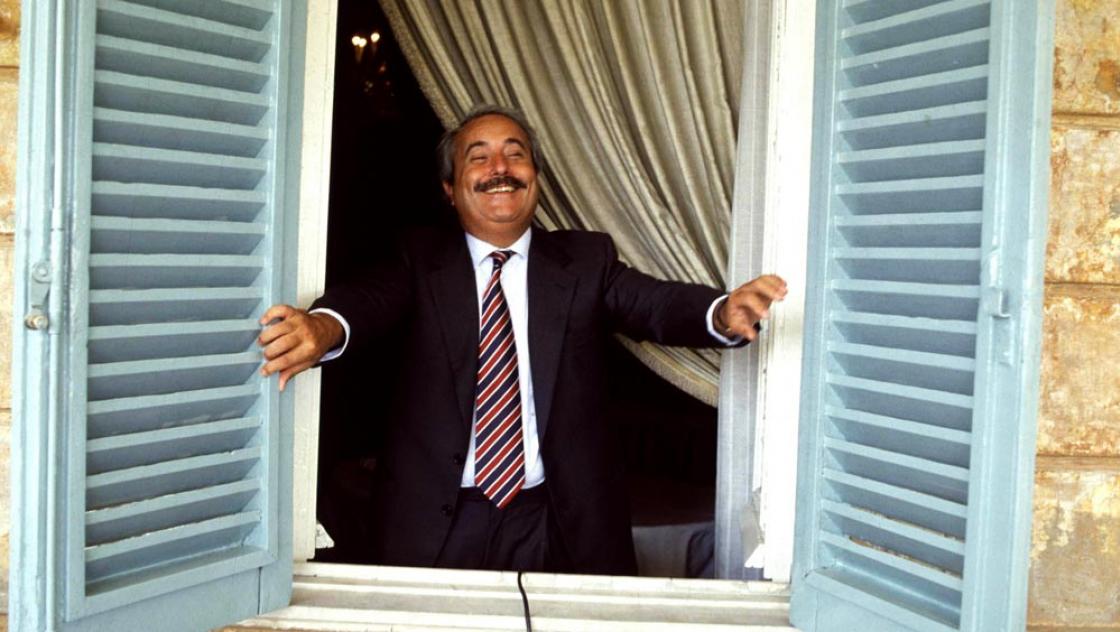

Bild: Giovanni Falcone, 1989 (IMAGO / Granata Images)

Am 23. Mai jährt sich in Italien ein schicksalhaftes Ereignis zum dreißigsten Mal: An diesem Tag im Jahr 1992 sprengte die italienische Mafiaorganisation Cosa Nostra den Richter Giovanni Falcone mit einer halben Tonne Dynamit in die Luft – und mit ihm seine Frau Francesca Morvillo, drei Mitglieder seiner Eskorte und 300 Meter der Autobahn bei Capaci. Die Detonation der Bombe war so intensiv, dass sie von Seismografen als kleines Erdbeben registriert wurde. Noch heute erinnert sich jeder Sizilianer genau daran, was er in jenem Moment tat und fühlte, als er von der Ermordung Falcones erfuhr. Für einen kurzen Augenblick schien es damals, als ob die Welt in Sizilien stillstünde. Doch nur wenige Wochen später, am 19. Juli 1992, erlitt Falcones Jugendfreund, der Richter Paolo Borsellino, das gleiche Schicksal. Fieberhaft hatte er in den Wochen nach dem Mord an dessen Aufklärung gearbeitet und die Verwicklungen Roms in das Attentat untersucht.

Man könnte von der Chronik zweier angekündigter Tode sprechen – viele Italiener, einschließlich Falcone und Borsellino selbst, wussten, dass sie ihr Engagement wahrscheinlich mit dem Leben bezahlen würden. Und dennoch nahmen sie den Kampf gegen die Mafia auf und lösten damit eine Revolution der Rechtsstaatlichkeit aus, die bis heute nachwirkt.

Die Attentate haben Italien ähnlich geprägt wie der 11. September 2001 die USA. Die Mehrheit der sizilianischen Bevölkerung sagte 1992 zum ersten Mal „basta!“ – basta zum Terror der Mafia, basta zur Kollusion zwischen Cosa Nostra und der Politik, basta zur Missachtung des Rechtsstaats, basta zum Klima der Angst. Die breite soziale Bewegung, die nach der Ermordung Falcones und Borsellinos entstand, erzeugte wiederum Druck auf die politischen Eliten, entschiedener gegen die Mafia vorzugehen. So schickte Rom die Armee nach Sizilien, fasste den Jahrzehnte im Untergrund lebenden damaligen „Boss der Bosse“ Totò Riina, verabschiedete eine wichtige Antimafia-Gesetzgebung, verankerte verbindlich Antimafia-Erziehung im Schulunterricht und brachte eine Reihe hochrangiger Politiker wegen Mafiaverwicklungen vor Gericht.

Wie aber konnte der Rechtsstaat in einem Territorium Fuß fassen, das traditionell seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten gefolgt war? Und was lässt sich daraus mit Blick auf Kalabrien – der Heimstätte der heute mächtigsten kriminellen Organisation Europas, der ‘Ndrangheta –, aber auch mit Blick auf Deutschland lernen? Denn auch die Bundesrepublik dient den italienischen Mafias mittlerweile als ein äußerst komfortables Rückzugsgebiet, begünstigt durch vielfältige Investitions- und Geldwäschemöglichkeiten und die Abwesenheit von Antimafia-Einheiten in staatlichen Behörden, aber auch und vor allem durch mangelndes Bewusstsein für ihre Ausbreitung.

»Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen«: Gewalt und Apathie im Sizilien der 1980er Jahre

2022 ist in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Gedenkjahr für Italien. Es markiert nicht nur den 30. Jahrestag der Attentate auf Falcone und Borsellino, sondern auch den 40. Jahrestag der Ermordung des Politikers Pio La Torre sowie des Generals Carlo Alberto dalla Chiesa. Pio La Torre war Initiator eines Gesetzentwurfs, der Verbindungen zur Mafia kriminalisiert und es dem Staat ermöglicht, das Vermögen verurteilter Mafiosi zu konfiszieren. Cosa Nostra reagierte auf die Gesetzesinitiative prompt und ermordete La Torre am 30. April 1982, zusammen mit seinem Fahrer Rosario Di Salvo. Daraufhin wurde Carlo Alberto dalla Chiesa als Präfekt nach Palermo entsandt, doch auch er starb am 3. September 1982 zusammen mit seiner Frau Emanuela Setti Carraro und seinem Leibwächter Domenico Russo durch ein Mafia-Attentat. So schockierend diese Morde auch waren, La Torre und dalla Chiesa waren lediglich zwei von hunderten Leichen, die die Straßen von Palermo in diesen Jahren pflasterten. Im Sizilien der 1980er Jahre herrschten kriegsähnliche Zustände, dennoch bestritten zu der Zeit viele, dass die Mafia überhaupt existiere. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen – diese Haltung charakterisierte das Verhältnis der meisten Sizilianer zur alltäglich gewordenen Mafiagewalt, so der heutige Bürgermeister Palermos, Leoluca Orlando.

Der sizilianische Ausdruck futtitinni – übersetzt etwa als „sich nicht kümmern“, „sich nicht sorgen“ – beschreibt die Gelassenheit der Sizilianer in Bezug auf das Leben im Allgemeinen, ist aber auch auf ihr Verhältnis zu Recht und Gesetz im Speziellen anwendbar. Rechtsstaatlichkeit mussten die Sizilianer erst erlernen: In Süditalien hatte der Zentralstaat lange Zeit keine effektive Präsenz. So konnten private Akteure, die Vorläufer der heutigen Mafias, beginnend mit dem 19. Jahrhundert einen Parallelstaat etablieren, in dem sie Regeln setzten, eine Quasi-Steuer (den sogenannten Pizzo) erhoben und Gewalt und Korruption nutzten, um ihren Einfluss aufrechtzuerhalten. Rechtsstaatlichkeit bedeutet aber eben nicht, die eigenen Interessen unter vorgehaltener Waffe oder mit Hilfe von Bestechung durchzusetzen, sondern durch gesetzmäßig dafür vorgesehene Kanäle. Lange Zeit war dies für viele Süditaliener jedoch undenkbar – zu normalisiert war die alltägliche Gewalt der Mafia, zu groß die Angst, sich dem kriminellen System entgegenzustellen, zu gering der Anreiz für gesetzeskonformes Handeln.

Erst der sogenannte maxiprocesso sollte diesem kollektiven Verdrängungswillen ein Ende setzen, er initiierte eine „Reinigung der Gesellschaft“, wie es Francesco Petruzzella, Autor des Buchs „La mafia che canta“, formuliert. Am 10. Februar 1986 beginnt der Maxiprozess als Großereignis von historischer Tragweite, bei dem über 400 Mafiosi im raketensicheren Hochsicherheitsbunker des Ucciardone-Gefängnisses mitten in Palermo für ihre Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden. Alle Versuche von Cosa Nostra, das Verfahren zu untergraben, schlagen fehl: 1987 werden Höchststrafen gegen ihre Anführer verhängt, die 1992 final vom Obersten Gerichtshof bestätigt werden.

Dies war ein Novum, denn bis dahin hatte sich die Mafia immer wieder dem Zugriff der Justiz entziehen können. Der Maxiprozess hingegen war ein Signal des italienischen Rechtsstaates, dass er sich fortan zur Wehr setzen würde. Das Fundament für den Prozess wurde von einer Reihe mutiger Justizbeamter gelegt, die den sogenannten Antimafia-Pool formten, dem auch Giovanni Falcone und Paolo Borsellino angehörten. Im Kampf gegen die Mafia hatte sich folgende Regel immer wieder bestätigt: Wer isoliert ist, ist tot. Der Ermordung von Richtern und Staatsanwälten durch Cosa Nostra war oft eine Phase der Isolation vorausgegangen, in der die späteren Opfer sich vergeblich um Unterstützung im Kampf gegen die Mafia bemüht hatten. Die Etablierung des Pools war daher eine Maßnahme der Ermittler, nicht nur ihre Ermittlungsergebnisse, sondern auch das eigene Leben zu schützen.

Als der Oberste Gerichtshof die Urteile des Maxiprozesses bestätigte, sandte dies Schockwellen durch Cosa Nostra – hatte man doch erwartet, dass die Alliierten der Mafia (insbesondere innerhalb der langjährigen Regierungspartei Democrazia Cristiana) wie immer die Dinge im Sinne der Mafia „deichseln“ würden. Dieses Mal allerdings sollte der Rechtsstaat über die Mafiakollusion triumphieren, was wiederum Totò Riina dazu veranlasste, die Ermordung Giovanni Falcones anzuordnen.

Die Sizilianer sagen »basta!«

Damit aber war Riina zu weit gegangen. Die Attentate auf Falcone und Borsellino entfachten eine nie dagewesene soziale Mobilisierung gegen Cosa Nostra. Lange vor Angst gelähmt, war es nun blanke Wut, die die Palermitaner in Massen auf die Straße trieb. So erzählt Petruzzella, er habe nach den Attentaten eine Demonstration durch die Straße der Madonias, eine der mächtigsten Mafiafamilien in Palermo, organisiert. Die Demonstranten hätten die Madonias mit Namen und Vornamen beschimpft – eine solch offene Rebellion gegen Cosa Nostra sei bis dahin vollkommen „undenkbar“ gewesen.

1993 dann wurde der Mafiagegner und frühere Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, erneut in das höchste Amt der Stadt gewählt und setzte sich fortan für die „sizilianische Renaissance“ im Sinne der Konsolidierung einer Kultur der Rechtsstaatlichkeit auf der Insel ein. Die Grundlage für diesen kulturellen Wandel war bereits in den 1980er Jahren von Palermos Schulen gelegt worden – tatsächlich waren diese eine der ersten gesellschaftlichen Sektoren, in denen sich Widerspruch gegen Cosa Nostra regte. So hatte sich 1983 ein Antimafia-Schul- und Kulturkomitee mit dem Ziel gegründet, eine neue Generation von politisch aufgeklärten Jugendlichen hervorzubringen. Die Saat, die dadurch gesät wurde, ging 1992 auf, als die Zivilgesellschaft eine offene Rebellion gegen Cosa Nostra wagte. 1993 deklarierte das nationale Bildungsministerium dann die „Erziehung zur Rechtsstaatlichkeit“ als übergeordnetes Ziel. Dies hat durchaus Wirkung gezeigt: Die heutige Jugend in Sizilien ist wie keine andere aufgeklärt über die Rolle des organisierten Verbrechens in ihrer Gesellschaft. Aufgrund des gesellschaftlichen Drucks begann auch die Politik endlich, aggressiver gegen die Mafia vorzugehen. So lancierte Rom eine massive Repressionskampagne gegen Cosa Nostra, schickte die Armee nach Sizilien und fasste 1993 den langjährig flüchtigen „Boss der Bosse“ Totò Riina, als dieser am helllichten Tag durch Palermo kutschierte.

Haben die Sizilianer also durch den Schockmoment von 1992 Rechtsstaatlichkeit erlernt? Sicherlich haben die Attentate wichtige Impulse für die Herausbildung einer Kultur der Rechtsstaatlichkeit geliefert, die auf dem Maxiprozess und frühen Bemühungen um eine Erziehung zur Rechtsstaatlichkeit in den 1980er Jahren aufbauen konnte. Nun ist es aber nicht so, als ob die Mafia nicht schon vorher im großen Stil gemordet hätte. Was war also 1992 anders? Die Erklärung liegt wohl zum einen in den Personen Falcone und Borsellino selbst, zum anderen in der Art und Weise ihres Todes. Beide Richter waren nationale Helden, die versucht hatten, Sizilien von der Mafia zu befreien, und beide erlitten ein so grausames wie spektakuläres Ende. Insbesondere das Attentat auf Falcone, die terroristische Natur der Attacke, die apokalyptischen Bilder der zerbombten Autobahn – dies hat sich tief in das kollektive Gedächtnis der Sizilianer eingebrannt.

Die Revolution der Rechtsstaatlichkeit, die folgte, war das Resultat einer breiten Palette politischer, justizieller und kultureller Maßnahmen, und sie war erfolgreich eben aufgrund dieser Multidimensionalität. So betont Bürgermeister Orlando, man könne die Mafia nicht mit Strafverfolgung allein bekämpfen, denn sie sei ein kriminelles, ein ökonomisches und ein kulturelles System. Auch Antonio Balsamo, Präsident des Tribunals von Palermo, bestätigt, dass nach 1992 alle Versuche der Mafia, einen Staat innerhalb des Staates wiederaufzubauen, durch entschiedene Repression verhindert worden seien. Dennoch liege ein wichtiger Aspekt des Kampfes gegen die Mafia – nämlich die Aufklärung der Beziehungen zwischen Cosa Nostra und dem Staat – nach wie vor teilweise im Dunkeln (diese sind Gegenstand des andauernden Prozesses Trattativa Stato-Mafia).

Nun ist es das eine, die „neue Rechtsstaatlichkeit“ auf den Straßen der aufgehübschten Innenstadt Palermos zu spüren, die noch in den 1980er Jahren als unbewohnbar galten. Fragt man aber die Bevölkerung in den Problemvierteln Zen, Brancacchio oder Borgo Vecchio, was sie von der Mafia halten, so stößt man dort oftmals auf eine ganz andere Wahrnehmung der Realität. So berichtet Carmelo Pollichino von der Organisation „Libera“ von einer Antimafia-Veranstaltung an einer Schule in Borgo Vecchio, wo sich ein Kind das Wort Mafia mit Filzstift auf seinen Arm „tätowiert“ hatte. Auf die Frage, was denn die Mafia überhaupt sei, antwortete der Junge: „Die Mafia ist die Organisation, die das Straßenfest bei uns organisiert.“[1] In der Realität dieses Jungen ist die Mafia eine Organisation, die seinen Eltern Arbeit gibt und Feste veranstaltet. Dort aber, wo die Mafia besser in der Lage ist, für Brot und Spiele zu sorgen als der Staat, dort kann sich auch eine Kultur der Rechtsstaatlichkeit nicht ausbreiten.

Trotz dieser Einschränkungen scheint der Wandel, der durch die Ereignisse von 1992 ausgelöst wurde, insgesamt ein nachhaltiger zu sein. Die Stärke der Zivilgesellschaft, das geschärfte rechtsstaatliche Bewusstsein der Menschen, die rigiden Antimafia-Gesetze sowie die signifikanten materiellen Ressourcen, die den Strafverfolgern zur Verfügung stehen, machen einen Rückfall in die Jahre des Mafiaterrors unwahrscheinlich. Francesco Lo Voi, ehemals leitender Staatsanwalt am Tribunal von Palermo, sieht Cosa Nostra daher heute als nachhaltig geschwächt an. Dies illustriert auch eine amüsante Anekdote, die sein Kollege Calogero Ferrara im Interview erzählte. So sei ein Telefonat zweier Mafiosi aus Palermo und Trapani aufgezeichnet worden, in dem der Trapanese kommentiert habe, beim letzten Treffen sei ein Stuhl leer geblieben – insinuierend, dass der darauf sitzende Mafioso festgenommen worden war –, woraufhin sein palermitanischer Kollege konterte: „Ihr habt noch Glück, hier haben sie sogar die Stühle mitgenommen.“[2]

Die Anpassungsfähigkeit der Mafia

Das heißt aber nicht, dass die Mafias endgültig besiegt sind, denn eine ihrer zentralen Stärken ist ihre Fähigkeit zur Anpassung. Laut Vito Lo Monaco, Präsident des sizilianischen Forschungs- und Kulturzentrums „Pio La Torre“, haben wir seit Beginn der 1990er Jahre den Übergang von einer mafia stragista, die Massaker verübt, zu einer mafia mercatista erlebt, die große Teile der legalen Wirtschaft infiltriert hat.[3] Dies betrifft nicht nur die sizilianische Cosa Nostra, sondern auch die kalabrische ‘Ndrangheta, die im Schatten der Cosa Nostra zur mächtigsten kriminellen Organisation Europas aufsteigen konnte, mit einem geschätzten Jahresumsatz von 53 Mrd. Euro. Aus ihrer Heimat steuert sie weltweit große Teile des Kokainhandels, verdient aber auch an illegalen Geschäften wie Prostitution und Geldwäsche. Während Sizilien gerne als Vorzeigebeispiel für die Revolution der Rechtsstaatlichkeit genannt wird, gilt Kalabrien als rückständig, rau und gesetzesfern.

Doch warum konnte sich eine Kultur der Rechtsstaatlichkeit in Sizilien entwickeln, in Kalabrien aber bisher nicht? Häufig wird Kalabrien mit Sizilien in den 1970er oder 1980er Jahren verglichen: Wie in Sizilien damals ist auch in Kalabrien heute der Zentralstaat nicht ausreichend präsent. Im Falle von Sizilien verstand die Regierung in Rom erst 1992, dass eine deutlichere Präsenz des Staates nötig ist, um parastaatliche Akteure zu entmachten. Kalabrien hingegen ist bis heute eine marginalisierte, wirtschaftlich rückständige Region, die, so der Staatsanwalt Calogero Ferrara, von der Zentralregierung in Rom noch viel mehr vernachlässigt worden sei als Sizilien: „Der Staat hat nach 1992 viel in Sizilien investiert, die Staatsanwaltschaft bestand 1992 aus sieben oder acht Leuten, jetzt sind wir 60, die Squadra Mobile von Palermo hat fast das gleiche Personal wie in Mailand, obwohl Mailand so viel größer ist. In Kalabrien ist nichts von alledem passiert, erst in den vergangenen 15 Jahren wurde begonnen, die ersten Mafiafälle zu untersuchen [...], aber dies geschieht sehr, sehr langsam.“[4]

Ein anderer wichtiger Unterschied zwischen Sizilien und Kalabrien ist das Ausmaß der Gewalt: Anders als Cosa Nostra hat es die ‘Ndrangheta wohlweislich vermieden, durch exzessive Gewalt eine vergleichbare Gegenreaktion der Bevölkerung zu provozieren. Während die Zivilgesellschaft in Sizilien äußerst aktiv ist, hat sie in Kalabrien einen weitaus schwereren Stand. So beschreibt Anna Sergi, Kalabresin und Mafiaforscherin, ihre Mitbürger als apathisch und resigniert.[5]

Neben der Stärke der Zivilgesellschaft liegt ein weiterer wichtiger Unterschied in der Struktur der jeweils verschiedenen Mafias: So ist die ‘Ndrangheta im Vergleich zu Cosa Nostra familienbasierter und weniger porös, daher gibt es aus ihren Reihen weniger Menschen, die mit der Justiz zusammenarbeiten. Dies wiederum erschwert die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden. Zwar existiert in Kalabrien eine äußerst engagierte Justiz, jedoch zeigt sich auch hier, wie schwer es für eine engagierte Minderheit ist, die Apathie der Mehrheit zu überwinden. So findet aktuell in Kalabrien der Rinascita-Scott-Prozess statt, benannt nach einer gleichnamigen Polizeiaktion im Herbst 2019, bei der in unzähligen koordinierten Einsätzen von insgesamt über 3000 Einsatzkräften 334 Personen verhaftet werden konnten. Er ist das Gegenstück zum sizilianischen maxiprocesso der 1980er Jahre; über 400 ‘Ndranghetisti und ihre Komplizen in Politik und Wirtschaft sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Allerdings stößt der Mammutprozess auf bedauernswert geringes mediales Interesse. Dies liegt unter anderem daran, dass die mafia mercatista weniger Potential für Skandalisierung und Emotionalisierung besitzt als die mafia stragista, die im palermitanischen Maxiprozess auf der Anklagebank saß. Nun sind Emotionen aber ein wichtiger Treiber gesellschaftlicher Mobilisierung, und diese ist in Kalabrien schwach und inkonsistent.

Dennoch gibt es Hoffnung. Der berühmte kalabrische Antimafia-Staatsanwalt Nicola Gratteri selbst hat den Rinascita-Scott-Prozess als Meilenstein im Kampf gegen die Mafia bezeichnet. Gratteri hat die Staatsanwaltschaft in Catanzaro scheinbar gegen eine Infiltration durch die ‘Ndrangheta immunisiert – so beschwerte sich ein Mafioso in einem abgehörten Telefonat, dass die ‘Ndrangheta seit dessen Ankunft kaum mehr an geheime Informationen aus der Staatsanwaltschaft gelangen könne. Gratteri habe alles blockiert, empörte sich der Mafioso. Nun ist ein sauberer Justizapparat ein wichtiger Faktor für das Erstarken des Rechtsstaates, aber die Justiz operiert nicht isoliert von ihrem politischen und gesellschaftlichen Umfeld. Wie das Beispiel Siziliens zeigt, bedarf fundamentaler Wandel eines multidimensionalen Ansatzes, der justizielle, politische und soziokulturelle Variablen berücksichtigt. Nur im Zusammenspiel können diese Faktoren eine veritable Revolution der Rechtsstaatlichkeit auslösen. Es bleibt also zu hoffen, dass Rinascita-Scott die Kalabrier aus ihrer Apathie erwecken kann, denn ohne ein verändertes gesellschaftliches Bewusstsein ist ein Neuanfang äußerst unwahrscheinlich.

Deutschland: Idealer Nährboden für das organisierte Verbrechen

Nun ist Mafiainfiltration nicht nur ein italienisches Problem, sondern auch ein deutsches. Erstaunlicherweise interessiert dies hierzulande jedoch kaum jemanden, und leider bietet öffentliches Desinteresse den idealen Nährboden für die Ausbreitung mafiöser Verflechtungen. Der Verein „mafianeindanke e.V“ hat sich daher zum Ziel gesetzt, Bevölkerung und Politik dafür zu sensibilisieren, dass die italienischen Mafias auch in Deutschland aktiv sind. Eine wichtige Forderung des Vereins ist es, legislative Reformen anzustoßen, um eine effektivere Repression der organisierten Kriminalität in Deutschland zu ermöglichen. Denn im Vergleich zur weitreichenden italienischen Antimafia-Gesetzgebung ist der legislative Spielraum hierzulande deutlich enger, was auch immer wieder italienische Ermittler frustriert, die in grenzüberschreitende Operationen involviert sind. So berichtet ein italienischer Staatsanwalt, seine Bitte, das Telefon eines sich in Deutschland aufhaltenden Mordverdächtigen abzuhören, sei dreimal von den deutschen Behörden abgeschmettert worden. In Italien, so der Staatsanwalt, hätte er hingegen problemlos eine Abhörerlaubnis bekommen. In Deutschland und anderen europäischen Ländern, in denen die Mafia inzwischen aktiv sei, fehle schlicht der gesetzliche Rahmen, um die Mafia effektiv verfolgen zu können.[6]

Doch wo kein Problembewusstsein herrscht, wird auch kein politischer Druck erzeugt, und wo kein politischer Druck existiert, werden notwendige Reformen nicht in Angriff genommen. Dies ist umso besorgniserregender, als in Deutschland inzwischen ganze Städte wie beispielsweise Erfurt und Leipzig in der Hand der ‘Ndrangheta sind, so zumindest argumentiert die Mafiaexpertin Petra Reski.[7] Sie hat die Gefährlichkeit der Mafia am eigenen Leib erlebt. So werden Reskis Recherchen offenbar von höchsten politischen Kreisen beobachtet – kein Geringerer als Marcello Dell’Utri, ein enger Vertrauter von Silvio Berlusconi, der wegen seiner Verbindungen zur Mafia zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden ist, drohte ihr mit einer Klage wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Noch besorgniserregender sind jedoch die Drohungen gegen Leib und Leben, die Reski erfahren musste. Über nicht alle will sie sprechen, zu groß ist ihre Angst vor Racheakten.

Besonders beunruhigend erscheinen die Verbindungen der Mafias in höchste politische Kreise in Deutschland. Diese Verbindungen reichten in den 1990er Jahren, so Reski, bis in die Landesregierungen, vor allem jener in Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Reskis Einschätzung mag extrem erscheinen, wird aber von italienischen Justizvertretern als durchaus realistisch bewertet. So nähmen die deutschen Behörden laut Gratteri die Gefahr, die von der ‘Ndrangheta ausgeht, nicht ernst. Immerhin: Aktuell soll ein Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag klären, wie genau es um den Einfluss der ‘Ndrangheta in Ostdeutschland bestellt ist.

In anderen Bundesländern, wie beispielsweise Baden-Württemberg, ist der Aufklärungswille deutlich geringer ausgeprägt – und das, obwohl oder vielleicht gerade weil die Mafia im Ländle eine starke Präsenz hat. So waren laut italienischer Staatsanwaltschaft beispielsweise in den Bau von „Stuttgart 21“ viele Sizilianer und Kalabresen involviert. Dem Mafiaexperten Wolfgang Rahm vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg erscheint dies durchaus plausibel. Ihm zufolge ist die Mafia heutzutage überall dort aktiv, wo mit geringem Entdeckungsrisiko viel Geld erwirtschaftet werden kann, beispielsweise bei großen Bauvorhaben. Dennoch ist die Frage einer möglichen Mafiaverwicklung in den Bau von „Stuttgart 21“ hierzulande ein non-issue – Politik und Justiz scheinen kein Interesse daran zu haben, ein ohnehin schon umstrittenes Projekt noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken.

Ein weiterer Indikator des baden-württembergischen Verdrängungswillens ist der Fall Mario Lavorato. Der beliebte Stuttgarter Gastwirt, Mafioso und Duzfreund des CDU-Politikers und ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger, wurde 2018 festgenommen und später in Italien zu knapp elf Jahren Gefängnis verurteilt. Rahm hatte die Operation koordiniert, die zur Festnahme Lavoratos führte, und forderte danach Folgeermittlungen, insbesondere Finanzermittlungen. Nach dieser Forderung wurde er jedoch von seinen Aufgaben entbunden – oder wie es die „Süddeutsche Zeitung“ weniger diplomatisch formulierte, „kaltgestellt“.[8] Scheinbar wollen die baden-württembergischen Behörden unangenehme Wahrheiten über eine Mafiainfiltration in ihrem Bundesland nicht hören und bekämpfen stattdessen lieber diejenigen, die sich der Mafia entgegenstellen. „Seit Jahren hat man in Stuttgart die Hand über Lavorato gehalten“, so Rahm, „er war per Du mit Oettinger, aber es war nicht nur Oettinger, der die Hand über Lavorato gehalten hat“.[9]

Angesichts dieser ungeheuerlich anmutenden Geschehnisse kann man sich durchaus fragen, ob es nicht am Ende auch wir selbst sind, die – zumindest was die Mafiabekämpfung angeht – Rechtsstaatlichkeit erst erlernen müssen. Fest steht: Die Ausbreitung der Mafias in Deutschland wird vor allem durch eine weitgehend desinteressierte Öffentlichkeit begünstigt. Doch Apathie tötet, und der Sieg über das organisierte Verbrechen nimmt seinen Anfang immer im Bewusstsein der Menschen. Das aber muss in Deutschland noch deutlich geschärft werden.

[1] Im Interview mit der Autorin, Palermo, 3.8.2021.

[2] Interview mit der Autorin, Palermo, 4.8.2021.

[3] Im Interview mit der Autorin, Palermo, 8.9.2021.

[4] Im Interview mit der Autorin, Palermo , 4.8.2021.

[5] Im Interview mit der Autorin via Zoom, 2.7.2021.

[6] Calogero Ferrara im Interview mit der Autorin, Palermo, 4.8.2021.

[7] Vgl. Petra Reski, Die Mafiose von nebenan, www.petrareski.com.

[8] Stefan Mayr und Markus Zydra, Operation Styx, in: „Süddeutsche Zeitung“, 3.10.2020.

[9] Im Interview mit der Autorin, 2.12.2021.