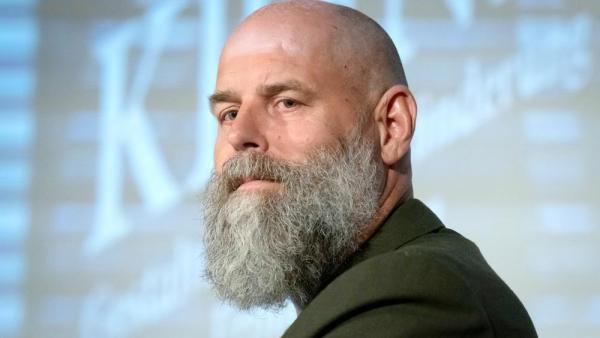

Bild: Verlag Antje Kunstmann GmbH

Viele Menschen sind in einem Menschen. Rafael Chirbes war schwul, kam von unten, war links. Er sah kein „Heilmittel gegen die Klassenherkunft“ und kämpfte um Bildung. Durch den frühen Tod des Vaters war er ein in einem Internat aufgewachsenes Arbeiterkind, das in Proust „die Grammatik des zeitgenössischen Erzählens“ erkannte. In Schwulenbars erlebte er Exzesse und Abstürze, die ihn – ganz bildungsbürgerlich – an den Garten der Lüste von Hieronymus Bosch erinnerten. Seine schlechten Karten spielte er herausragend. Der 2015 gestorbene Autor erreichte für seine Lebensweise – er trank, rauchte Kette, nahm Drogen – ein hohes Alter von 66 Jahren. In seinen nun auf Deutsch veröffentlichten Tagebüchern geht er mit seiner Selbstzerstörung hart ins Gericht, konnte sie aber zeitlebens nicht stoppen. Dennoch schuf der Zerrissene ein beeindruckendes Werk und erhielt mit seinen letzten Romanen auch in Spanien die ersehnte Anerkennung. Er wäre ein guter Nobelpreisträger geworden.

Mit Deutschland verbanden Chirbes, wie die Tagebücher zeigen, viele Fäden. Früh erschien hier sein Werk, der Erstling „Mimoun“ bereits 1990. Das große Publikum erreichte er, als Marcel Reich-Ranicki 1998 seinen Roman „Der lange Marsch“ lobte und zum Bestseller machte. Allerdings gab es dieses Buch in dieser Form zunächst nur hierzulande.