Wie öko-imperiale Spannungen die internationale Politik prägen

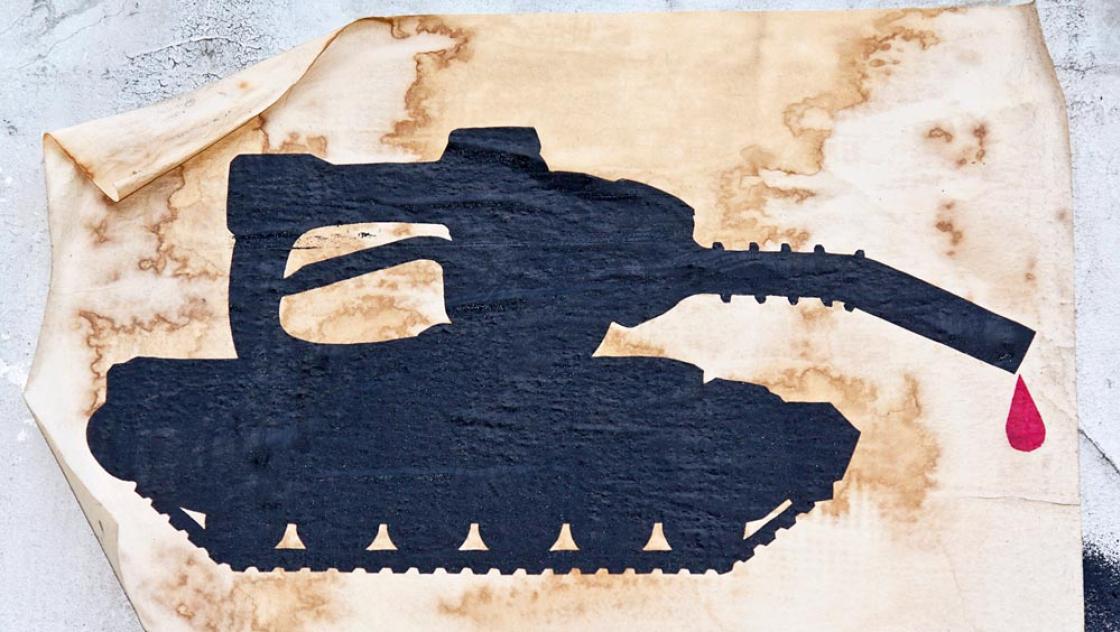

Bild: Symbolbild: Panzer mit Zapfpistole und einem Tropfen Blut (IMAGO / Zoonar)

Im Jahr 2022 sorgte eine Gruppe prominenter Klimaforscher:innen für Aufsehen. Das internationale Team um Luke Kemp von der Cambridge Universität warnte vor der Gefahr eines möglichen climate endgame. Die Klimakrise, so das Argument, könnte sich zu einer globalen Katastrophe entwickeln, die nicht nur den Kollaps von Gesellschaften, sondern die komplette Auslöschung der Menschheit zur Folge haben würde. Wir sollten daher ernsthaft mögliche Worst-Case-Szenarien analysieren und neben der Modellierung von Risikokaskaden und extremen Temperaturanstiegen auch frühere gesellschaftliche Zusammenbrüche erforschen.

Bemerkenswert an dem Climate-endgame-Text ist zweierlei: Zum einen werfen die Autor:innen äußerst dringende und relevante Fragen auf. Ihre Annahme, dass alles noch schlimmer kommen könnte, als in den bisher entwickelten Szenarien vorhergesagt, klingt durchaus plausibel: So zeigt der Copernicus Climate Change Service in einer Studie, dass das Jahr zwischen November 2022 und Oktober 2023 wahrscheinlich das wärmste seit 125 000 Jahren war; 2024 stellt derweil schon neue Rekorde auf. Dazu kommen die jüngsten politischen Entwicklungen wie Kriege, umweltpolitisches Versagen und der Aufstieg einer autoritären Rechten. Umso auffälliger ist es zum anderen, dass sich die vorgeschlagene Forschungsagenda nahezu gänzlich über die gesellschaftlichen Ursachen der Klimakrise ausschweigt: über die ihr zugrunde liegenden sozialen Verhältnisse und die Akteure, die eine Katastrophe vielleicht noch verhindern könnten. Bei den Endgame-Autor:innen scheint vielmehr die Überzeugung vorzuherrschen, dass die dramatischen Befunde irgendwann schon aufrütteln würden, dass „die Macht“ in Form von staatlichen und gesellschaftlichen Entscheidungsträgern letztlich nicht mehr umhinkönne, „der Wahrheit“, also der Wissenschaft, Gehör zu schenken und deren Erkenntnisse in eine wirksame Krisenpolitik zu übersetzen.

Nicht zuletzt die Erfahrungen mit der deutschen Ampelregierung, die 2021 als „Fortschrittskoalition“ gestartet war und die soziale Marktwirtschaft als sozial-ökologische Marktwirtschaft neu begründen wollte, zeigen, dass es sich bei dieser Hoffnung um einen Trugschluss handelt. Das liegt nur zum Teil daran, dass in der Ampel mit der FDP eine reformresistente Klientelpartei über ein enormes Erpressungspotenzial verfügt und nicht zögert, dieses bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu aktivieren. Das Problem hat vielmehr tiefere Ursachen: Die Apparate des kapitalistischen Staates verfügen über eine enorme Kapazität, noch das größte Problem kleinzuarbeiten oder gar zu ignorieren. Wird dann doch einmal ein ambitionierterer politischer Entwurf gewagt, so gerät dieser schnell in die Mühlen einer durch die Boulevardpresse verstärkten konservativ-populistischen Meinungsmache. Das ist kein Zufall und auch nicht nur eine Frage der jeweils regierenden Parteienkoalition. Staatliche Politik ist strukturell begrenzt durch gesellschaftliche Orientierungen und tief verankerte Herrschaftsverhältnisse, die sich in die staatlichen Apparate einschreiben, vom staatlichen Personal verinnerlicht werden und den Horizont dessen abstecken, was politisch als möglich gilt.

Kapitalismus am Limit

Damit wollen wir nicht sagen, dass man sich gar nicht erst auf (internationale) staatliche Politik und bürgerliche Öffentlichkeit einlassen und versuchen sollte, den Horizont des hier Sag- und Machbaren zu erweitern. Es ist aber wichtig, sich der systemischen Grenzen eines solchen Unterfangens ebenso bewusst zu sein wie der Tatsache, dass dieses nur dann erfolgreich sein kann, wenn es vom Rückenwind progressiver gesellschaftlicher Kräfte angetrieben wird. Letztlich kommt es darauf an, die politischen Handlungsmöglichkeiten dadurch zu erweitern, dass die sie einschränkenden gesellschaftlichen Verhältnisse überwunden werden.

Dazu bedarf es eines klaren Blicks auf die oft als selbstverständlich oder natürlich hingenommenen Logiken, die unserer Lebensweise zugrunde liegen – und die keineswegs selbstverständlich oder alternativlos sind. Wir brauchen ein Verständnis des Kapitalismus und dessen vielfältigen Verbindungen mit patriarchalen, rassifizierten und kolonialen Herrschaftsverhältnissen. Und vor allem brauchen wir angesichts der tiefen Krise, in der wir uns befinden, eine Vorstellung von den Grenzen des Kapitalismus, genauer gesprochen, von den vielfältigen Grenzen, an die kapitalistische Gesellschaften aufgrund der ihnen innewohnenden Funktionslogiken heute stoßen und die sie mit katastrophalen Folgen zu überschreiten drohen.

Unsere These ist, dass die kapitalistische Produktionsweise und die mit ihr verbundene imperiale Lebensweise die entscheidende Ursache dafür sind, dass die Menschheit die planetaren Grenzen überschreitet und sich in einen potenziell katastrophischen Bereich manövriert. Der Kapitalismus ist aufgrund der ihm innewohnenden Konkurrenz-, Wachstums- und Profitlogik strukturell blind gegenüber seinen eigenen sozialen und ökologischen Voraussetzungen. Der Zwang, wachsen und in einem Konkurrenzumfeld profitabel sein zu müssen, führt kapitalistische Unternehmen auf Kollisionskurs mit den reproduktiven Notwendigkeiten der menschlichen und nichtmenschlichen Natur. Für unzählige Menschen und andere Lebewesen bedeutet dies enormes Leid oder gar den Tod. In den geographischen Räumen und den sozialen Klassen hingegen, in denen sich die kapitalistischen Reichtümer konzentrieren, wird die sozial-ökologische Destruktivität der Produktion und des Warenkonsums kaum als solche empfunden, sondern in der Öffentlichkeit sowie in den Alltagspraktiken und -wahrnehmungen zum Verschwinden gebracht. Wir verdrängen, dass wir die Erde und unsere Mitmenschen zerstören.

Lange Zeit ließen sich die Krisen verbergen, indem das Kapital sozial-ökologische Kosten in den Globalen Süden, auf Arbeiter:innen, auf unbezahlte Reproduktionsarbeit oder auf künftige Generationen verlagerte; indem es immer neue Sphären der Rohstoffextraktion erschloss; oder indem es sogar noch im Umweltschutz ein Geschäftsfeld entdeckte. Meist bereitete dabei die gewählte Form der ökologischen Problembearbeitung die nächste, noch tiefere Krise schon vor. Die energetische Nutzung von Kohle etwa wirkte zu Beginn der Industrialisierung einem anderen ökologischen Problem entgegen, nämlich der Holzkrise. Auf lange Sicht ebnete sie jedoch den Weg in ein viel größeres Problem: die Klimakrise.

Das Neue an der gegenwärtigen Situation ist, dass sich die systemimmanenten Möglichkeiten, sozial-ökologische Krisen durch räumliche und zeitliche Verlagerungen zu bearbeiten, der Erschöpfung nähern. Anders gesagt: Die dem Kapitalismus innewohnende Tendenz der Grenzverschiebung gerät selbst an ihre Grenzen. Die Indizien dafür häufen sich. Und sie bemächtigen sich zunehmend des Alltags auch der Menschen im Globalen Norden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um die sich zuspitzenden Katastrophen durch einen konsequenten Klimaschutz und durch eine wirksame Politik der Klimaanpassung in ihren negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur zumindest zu begrenzen. Deutschland etwa, darauf weist der Publizist Nick Reimer hin, wird voraussichtlich bereits Mitte des Jahrhunderts „mindestens zwei Grad wärmer sein als zu Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Sommertage mit mehr als 30 Grad werden dann völlig normal sein, die Spitzentemperaturen 40 Grad überschreiten, die Zahl der tropischen Nächte wird sich verdoppeln.“

Die Krise ist allerdings nicht länger lokal begrenzt, sondern global. Sie ist auch nicht länger ein zukünftiges Phänomen, das für Teile der Menschheit, vor allem die Wohlhabenden im Globalen Norden, primär über wissenschaftliche Beschreibungen zugänglich wäre. Vielmehr bricht die sozial-ökologische Krise auf vielfache Weise auch in den Alltag derer ein, die bislang – auf sehr unterschiedliche Weise – von der kapitalistischen Naturzerstörung in Form der imperialen Lebensweise profitierten. Und sie wird dadurch verschärft, dass der Bedarf an Rohstoffen und Energie für die globale kapitalistische Produktions- und Wachstumsmaschinerie immer noch zunimmt, nicht zuletzt durch die Digitalisierung und partielle Dekarbonisierung. Die Folgen dieser Entwicklung sind immens: Die „billige Natur“ in Form von Rohstoffen, Energie oder CO2-Senken, auf die der Kapitalismus angewiesen ist, wird teurer und ist zunehmend umkämpft. Zudem lassen sich die Kosten der bereits entstandenen und künftig zu erwartenden Schäden aus Katastrophenereignissen wie der Überflutung im Ahrtal oder den Waldbränden in Griechenland kaum quantifizieren. Im selben Maße, wie der Kapitalismus die Menschheit in das ungewisse Terrain jenseits der planetaren Grenzen befördert, sieht er sich also mit immer höheren selbst verursachten Kosten konfrontiert und untergräbt seine eigenen Existenzbedingungen.

Das Heraufziehen »öko-imperialer Spannungen«

Die staatliche Politik wird dieser Entwicklung in keiner Weise gerecht. Statt zur Einhegung trägt sie zur weiteren Entgrenzung des Kapitalismus und zur Eskalation des gesellschaftlichen Stoffwechsels mit der Natur bei. Das ist selbst dort der Fall, wo aktuell Strategien für eine Dekarbonisierung der Wirtschaft verfolgt werden. Im internationalen Maßstab werden die Versuche, die sozial-ökologische Krise zumindest teilweise abzufedern, von rasant zunehmenden geopolitischen und geoökonomischen Rivalitäten überformt. Diese entzünden sich nicht zuletzt am Zugang zu den Rohstoffen und Infrastrukturen, die für eine ökologische Modernisierung erforderlich sind, etwa Metallen oder den Kapazitäten für die Produktion grünen Wasserstoffs. Insofern handelt es sich um „öko-imperiale Spannungen“. Sie entstehen im Verhältnis der kapitalistischen Zentren untereinander sowie zwischen diesen und aufstrebenden Ländern wie China und Indien. Öko-imperiale Spannungen werden zu einem bisher unterschätzten Strukturmoment der internationalen Politik und manifestieren sich immer wieder in offenen politischen Konflikten bis hin zu Kriegen.

Eine erste öko-imperiale Spannung entsteht durch die Krise der US-getriebenen neoliberalen Globalisierung, den Aufstieg Chinas und die daran entbrannten Auseinandersetzungen zwischen den USA und China, bei denen sich Europa in einer Zwischenrolle wiederfindet. Diese Entwicklung ist voller Widersprüche. So ist der Aufstieg Chinas in gewisser Weise historisch neuartig, denn er ereignet sich unter den Bedingungen der ökologischen Krise. Der Soziologe John Urry argumentiert, dass im Unterschied zum Aufstieg der USA vor 100 Jahren heute die biophysischen Bedingungen für eine chinesische Vorherrschaft unter kapitalistischen Vorzeichen überhaupt nicht mehr gegeben seien. Waren damals Energie und Rohstoffe in großen Mengen und preisgünstig verfügbar, so hat sich heute nicht nur der Energie- und Rohstoffbedarf deutlich erhöht, sondern es gibt auch durch den Klimawandel verursachte Probleme in der Landwirtschaft und in anderen Bereichen. Der Weg zu einem „chinesischen Jahrhundert“, so Urry, wird kein einfacher sein und China wird seine Vorherrschaft angesichts zunehmender Probleme möglicherweise nur für kurze Zeit sichern können.

Die zunehmenden öko-imperialen Spannungen hängen zweitens eng mit der weiterhin bestehenden Expansionsdynamik des Kapitalismus und der entsprechend stetigen Zunahme der Extraktion und des Verbrauchs von metallischen, mineralischen und fossilen Rohstoffen zusammen. Der Zugriff auf „billige“ Rohstoffe sichert die globale Produktion von Textilien, Nahrungsmitteln, Autos, anderen alltäglichen Konsum- wie auch Luxusgütern, er ermöglicht Dienstleistungen wie das Fliegen und die digitale Kommunikation. Er ist aber auch die Voraussetzung für die digitale und „grüne“ doppelte Transition (twin transition), mit der sich die technologische Basis kapitalistischer Ökonomien verändert. Zwar gibt es Pläne, die Ressourceneffizienz zu erhöhen und damit die Menge der benötigten Ressourcen zu verringern, aber diese Effizienzgewinne werden durch die im Kapitalismus zwangsweise expandierende Wirtschaft ganz oder zumindest teilweise „aufgefressen“ oder überkompensiert; daher sind wachsende Spannungen auf diesem Gebiet vorprogrammiert.

Die resource frontiers werden entsprechend stetig ausgeweitet – beispielsweise wird aktuell die Tiefsee für die Extraktion von Ressourcen erschlossen. Auf dem Land erzeugt die Ausweitung insbesondere auf der lokalen Ebene Spannungen und Konflikte. Selbst wenn global gesehen die meisten Rohstoffe, auch die „kritischen“ und „strategischen“, im derzeit notwendigen Ausmaß vorhanden sind, stellt sich dennoch die Frage, zu welchem Preis sie gefördert und in den kapitalistischen Verwertungsprozess eingespeist werden können. Hier spielen vielfältige politische und ökonomische Interessen hinein: zwischen Förder- und Abnehmerländern, zwischen verschiedenen Unternehmen entlang der Güterketten, zwischen der betroffenen Bevölkerung und mächtigen wirtschaftlichen und politischen Akteuren. Vor allem in den Extraktionsgebieten kommt es daher immer wieder zu manifesten Konflikten.

Das Ende der Externalisierung

Die dritte Art öko-imperialer Spannungen liegt darin begründet, dass aufgrund der Ausbreitung der imperialen Lebensweise in immer mehr gesellschaftliche Bereiche und Weltregionen die etablierten Möglichkeiten der Externalisierung abnehmen. Die enorme wirtschaftliche Entwicklung in den Schwellenländern, nicht zuletzt vorangetrieben durch die massiven Kredite und Investitionen des westlichen und chinesischen Kapitals sowie entsprechende Handelspolitiken, hat diese Länder zu wirtschaftlichen und auch ökologischen Konkurrenten des Globalen Nordens gemacht – „ökologisch“ nicht im Sinne einer Konkurrenz um die beste Transformationsstrategie, sondern im Sinne eines Anspruchs, die Natur zu nutzen. Die Herausbildung der Mittelklassen in den Schwellenländern führt zu einer Expansion der imperialen Lebensweise und zu einer Verschärfung der ökologischen Krise, aber eben auch zu einer Abnahme der „klassischen“ Möglichkeiten der Externalisierung durch den Globalen Norden.

Die öko-imperialen Spannungen bestehen und intensivieren sich, viertens, auch auf jenen politischen Terrains, auf denen man sie erst einmal nicht vermutet, nämlich den Institutionen der internationalen Umweltpolitik. Lange Zeit repräsentierten die internationalen Umweltabkommen und -strategien einen Ansatz gemeinsamer Problembearbeitung. Dazu gehören etwa das 1972 gegründete Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), die in den 1990er-Jahren errichtete Klimarahmenkonvention (UNFCCC) – und ihr prominentes Abkommen von Paris 2015 – und die Konvention zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt (CBD). Doch gerade das globale Klimaregime steht nicht nur für kooperative Problemlösungen, sondern ist machtvoll und spannungsreich strukturiert. Mächtige politische und wirtschaftliche Akteure bremsen eine weitergehende Klimapolitik. Zugleich werden die Strukturen und Prozesse der imperialen Lebensweise durch die internationale Klimapolitik nicht infrage gestellt. Vielmehr ist diese Teil der Versuche, die imperiale Lebensweise selektiv und vor allem in den kapitalistischen Zentren und in China ökologisch zu modernisieren.

Dabei zeigen sich globale Rivalitäten auch auf den internationalen umweltpolitischen Terrains. Es geht dabei etwa um die Nutzung der biologischen Vielfalt und den ökonomischen Wert pflanzengenetischer Ressourcen oder um den Zugriff auf CO2-Senken. Während die Institutionen internationaler Umweltpolitik in Zeiten des Aufstiegs der Schwellenländer und einer neuen Systemkonkurrenz zwischen den USA und China immer schlechter funktionieren, sind sie gleichzeitig dringend nötig, damit multilaterale politische Verständigung stattfindet, die Probleme und Krisen diskutiert, und Bearbeitungsstrategien entwickelt werden.

Fünftens nehmen die Folgekosten der ökologischen Krise zu, etwa in Form von Trockenheit, Hitzewellen, Waldbränden und Überflutungen. Die Zahl der Hitzetoten und Flutopfer steigt, es kommt zu Ernteausfällen, Menschen werden zu Flucht und Migration gezwungen, Biodiversität und Kulturlandschaft gehen verloren, und immer mehr finanzielle Mittel fließen in die Reparatur von Gebäuden und Infrastrukturen. Die Liste der Schäden ließe sich fortsetzen. Die Konflikte darüber, wer dafür aufzukommen hat, gewinnen an Intensität. Der pakistanische Staat verfügte angesichts der Überschwemmung erheblicher Landesteile mit schätzungsweise 30 Millionen betroffenen Menschen im Sommer 2022 über weit weniger Mittel zum Umgang mit den Folgen als etwa der deutsche Staat. Und mit Ernteausfällen und steigenden Lebensmittelpreisen können materiell wohlhabende Gesellschaften anders umgehen als einkommensschwächere. Dazu kommt die Frage, wer sich wie gegen Krisenfolgen wie Hochwasserschäden oder Ernteausfälle versichern kann. Drastisch steigen werden schließlich die Kosten für solche Maßnahmen, mit denen sich Gesellschaften an den Klimawandel und andere biophysische Veränderungen anpassen, um sich gegen die von diesen ausgehenden Bedrohungen zu wappnen. In den internationalen Klimaverhandlungen werden Ausgleichszahlungen für die Folgen von ökologischen Katastrophen unter dem Stichwort „Verluste und Schäden“ (loss and damage) diskutiert. Verluste werden dabei als dauerhaft angesehen, Schäden als reversibel. Diese Diskussion wurde seit Beginn der Verhandlungen über die Klimarahmenkonvention (UNFCCC) Anfang der 1990er Jahre vor allem von betroffenen Ländern wie den kleinen Inselstaaten eingefordert. Denn diese sind buchstäblich vom Untergang aufgrund steigender Meeresspiegel bedroht. Es dauerte jedoch bis zur 28. Vertragsstaatenkonferenz der UNFCCC 2023 in Dubai, dass sich die Staaten auf einen Fonds für Schäden und Verluste verständigten. Dabei geht es insbesondere um finanzielle, technische und anderweitige Unterstützung für Länder des Globalen Südens. Das Thema Schäden und Verluste ist – wie immer, wenn es um Geld geht – sehr konfliktiv. Es könnte sich künftig zu einem der zentralen Gegenstände zunehmender öko-imperialer Spannungen entwickeln.

Der Fossilismus als Ursache für militärische Bedrohungen

Sechstens können militärische Bedrohungen und Konflikte tendenziell auch wegen der Verschärfung der ökologischen Krise zunehmen. So lässt sich etwa die Stabilität des Putin-Regimes, die Putin selbst wohl zu einer Überschätzung des außenpolitischen Gewichts und der militärischen Fähigkeiten seines Landes verleitet hat, nicht ohne die fossilistische Produktions- und Lebensweise Westeuropas begreifen. Es ist die westeuropäische Nachfrage nach Gas und Öl, die dem russischen Staat erhebliche Exporteinnahmen bescherte und die es seinem autoritären Herrscher ermöglichte, die Oligarchen seines Landes an sich zu binden, Zustimmung in der Bevölkerung durch Sozialprogramme zu erkaufen und dadurch ein fragiles Kräftegleichgewicht herzustellen. Die russischen politischen und wirtschaftlichen Eliten halten an der fossilistischen Ausrichtung der Weltwirtschaft fest, weil sie deren Akkumulations- und Legitimationsbasis ist. Bisher fahren sie damit gut: In den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 hat die EU 40 Prozent mehr Flüssigerdgas aus Russland importiert als im gleichen Zeitraum vor dem Krieg, insbesondere Spanien, Belgien und Österreich sind von Gasimporten aus Russland abhängig. Das funktioniert, da Flüssigerdgas bisher nicht unter die EU-Sanktionen fällt. Düngemittel, die bislang in Europa auf der Basis von russischem Gas hergestellt wurden, importieren die europäischen Staaten nun zum Teil direkt aus Russland, wo die Produktion einen größeren ökologischen Fußabdruck verursacht. Marc Widmann hat für die „Zeit“ recherchiert, dass der Anteil des russischen Düngers am europäischen Verbrauch in nur einem Jahr von sechs auf 23 Prozent gestiegen ist. Diese Konstellation ist exemplarisch: Der Fossilismus des Globalen Nordens stärkt Regime, die sich dann mitunter gegen den Globalen Norden selbst richten. Das galt in den 1990er-Jahren für den Irak unter Saddam Hussein. Heute gilt es für Putins Russland.

Kriege verursachen neben unsäglichem menschlichem Leid hohe CO2-Emissionen. Das gilt auch für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dessen erstes Jahr verursachte etwa so viele Emissionen wie ein Land in der Größe Belgiens im selben Zeitraum. „Fachleute“, heißt es im Klima-Newsletter der „Frankfurter Rundschau“, „schätzen den Anteil der Emissionen, der durch das direkte Kampfgeschehen verursacht wird, auf 19 Prozent des Gesamtausstoßes. Den größten Teil der Emissionen – nämlich rund 50 Mio. Tonnen – veranschlagt die Berechnung für den Wiederaufbau nach dem Krieg“. Stuart Parkinson von den „Scientists for Global Responsibility“ geht davon aus, dass die globalen Streitkräfte und die Produktion ihrer Ausrüstung für sechs Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind.

Militarisierung und Kriege sind für bestimmte Wirtschaftsbranchen ein gutes Geschäft. So profitieren vom aktuellen Krieg auch die westlichen Öl- und Gaskonzerne wie BP, Chevron, ExxonMobil, Total und Shell durch den enormen Preisanstieg infolge der Sanktionen gegen Russland. Die weltweiten Militärausgaben haben sich nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI zwischen 1998 und 2022 verdoppelt und werden absehbar deutlich ansteigen. Davon profitieren Rüstungsunternehmen wie Northrop Grumman, Raytheon oder Lockheed Martin in den USA sowie Rheinmetall, Airbus oder ThyssenKrupp in Deutschland. Der Rüstungssektor ist selbst ein wichtiger Bereich kapitalistischer Akkumulation und eine zentrale Stütze militaristischer Politik, das heißt der Drohung oder Anwendung physischer Gewalt in der internationalen Politik. Der „militärisch-industrielle Komplex“, eine für das Parlament und die Öffentlichkeit wenig transparente und kontrollierbare Zweckgemeinschaft von Rüstungsindustrie, Militär und Teilen der staatlichen Apparate, ist Nutznießer der öko-imperialen Spannungen und sich immer wieder entladender Konflikte.

Reduktion statt Verlagerung des Rohstoffverbrauchs

Zusammengefasst drängt sich folgende Schlussfolgerung auf: Angesichts der sich zuspitzenden ökologischen Krise und der damit verbundenen öko-imperialen Spannungen wird es immer unwahrscheinlicher, dass tragfähige internationale politische Kompromisse sowie einigermaßen stabile Rahmenbedingungen für die internationale Politik und Wirtschaft entstehen werden. Rahmenbedingungen und Kompromissstrukturen, in denen Konflikte friedlich ausgetragen, die Ursachen der Krisen angegangen und stabile Lebensverhältnisse geschaffen werden und in denen der Globale Norden eine Bereitschaft zum Ausgleich zeigt, sind in weiter Ferne. Stattdessen werden öko-imperiale Spannungen zu einem Strukturmoment der internationalen Politik, der Umgang mit ihnen wird zu einem zentralen Moment politischer und wirtschaftlicher Strategien – aber auch von Strategien der Organisationen der Subalternen und der solidarischen Kräfte.

Zwar sind internationale Kooperationen für die Bearbeitung der ökologischen Krise wie auch anderer Krisen dringend geboten. Doch unter Bedingungen der expansiven kapitalistisch-imperialen Produktions- und Lebensweise, der sich intensivierenden politischen, wirtschaftlichen, aber auch „ökologischen“ Konkurrenz sowie der sich zuspitzenden ökologischen Krise sind sie höchst unwahrscheinlich. Die alten kapitalistischen Zentren, der neue Herausforderer China, aber auch die anderen Länder müssen sich angesichts der ungebrochenen kapitalistischen Expansionsdynamik und der fortwährenden Attraktivität der imperialen Lebensweise die Rohstoffe für ihre Wirtschaften in ihren Ländern, aber auch international organisieren – mit Geld, Diplomatie, Regeln, die ihnen Vorteile verschaffen, und notfalls auch mit Gewalt.

Die Auswirkungen der ökologischen Krise werden dramatisch zunehmen, die damit einhergehenden Reparaturarbeiten folglich teurer werden und materiellen Wohlstand kosten. Solange aber die Vermögensbesitzer:innen und ihre politischen Repräsentant:innen sich selbst und ihren Gesellschaften eine Weiterführung und Vertiefung der imperialen Lebensweise versprechen, dürfte die Extraktion von Naturstoffen weiter intensiviert werden. Die Konkurrenz um Rohstoffe wird zunehmen, gerade auch um solche, die für die ökologische Modernisierung der imperialen Lebensweise gebraucht werden.

Deshalb sind Strategien unzureichend, die den Fokus darauf legen, die Wirtschaften zu dekarbonisieren, ohne sie grundlegend umzubauen und in wichtigen Sektoren wie der Autoindustrie zurückzubauen. Unter der Bedingung kapitalistischen Wachstums bedeuten Strategien der Dekarbonisierung keine Verringerung des Rohstoffverbrauchs. Sie bedeuten nur dessen Verlagerung im Sinne einer selektiven Veränderung der Rohstoffbasis.

Zudem werden internationale Dominanz- und Abhängigkeitsstrukturen durch den Aufstieg Chinas reorganisiert. In dem Maße, wie die alten kapitalistisch-imperialen Zentren am überkommenen Gefüge festhalten, nehmen dabei die öko-imperialen Spannungen zu. Die Gesellschaften der kapitalistischen Semiperipherie und Peripherie werden weiterhin rücksichtslos ausgebeutet. Allerdings könnten für sie in der sich intensivierenden Konkurrenz zwischen den alten imperialistischen Zentren und ihren Herausforderern, allen voran China, neue Handlungsspielräume entstehen, die sich für ein upgrading in den Rohstoff-bezogenen Wertschöpfungsketten nutzen ließen. Dies würde jedoch den ökologisch zerstörerischen Rohstoff-Konsens eher festigen als infrage stellen. Schon gar nicht handelte es sich um eine solidarische Reorganisation der internationalen Arbeitsteilung „auf Augenhöhe“.

Solidarische Begrenzungen politisch erkämpfen

Die beschriebenen Tendenzen bedeuten nicht, dass umsichtiges und problembewusstes politisches Handeln nicht möglich wäre. Es ist dringend geboten, dass fossile Energieträger im Boden bleiben, es müssen offene militärische Konfrontationen beendet und vermieden werden, es lohnen sich Initiativen wie ein Lieferkettengesetz. Es bedarf sowohl umfassender als auch tiefgreifender Vorschläge, neuer Initiativen bzw. der Stärkung bestehender, oft lokaler und regionaler Ansätze, um den beschriebenen und besorgniserregenden Dynamiken etwas entgegenzusetzen.

Historisch gab und gibt es heute gegenüber den Ansprüchen des Kapitals, immer mehr Menschen und Natur auszubeuten, Kämpfe um Grenzziehungen. Menschen wehren sich gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen durch Bergbaukonzerne, gegen die Verschmutzung von Luft und Wasser. Im August 2023 haben in einem historischen Referendum fast 60 Prozent der Wahlberechtigten in Ecuador dafür gestimmt, das Öl in der Kernzone des Yasuní-Gebietes im Boden zu lassen. Damit bleibt eines der an Biodiversität reichsten Gebiete der Welt intakt. Zu hoffen ist nun, dass sich die Regierung an diese Grenzsetzung hält; weitere politische Kämpfe sind dafür notwendig.

Eine wichtige historische Errungenschaft ist der Sozialstaat mit seinen Mechanismen der Umverteilung und der Unterstützung von Menschen, die auf Solidarität angewiesen sind. Im Kapitalismus ist der Sozialstaat notwendigerweise defizitär, produziert Ein- und Ausschlüsse, seine Institutionen sind umkämpft und ständigen Angriffen ausgesetzt. Im Prinzip handelt es sich bei ihm aber um eine wichtige Grenzziehung, die soziale Ungleichheit zumindest korrigiert, die Existenzgrundlagen absichert und die Unterstützung von Menschen in Not von einem Almosen in einen Rechtsanspruch transformiert. Der Sozialstaat ist dabei keineswegs gegen den Kapitalismus per se gerichtet, im Gegenteil: Zu seinem Funktionieren benötigt er bis heute eine expandierende, in vielen Bereichen grenzüberschreitende Ökonomie. Soziale Sicherheit und Verteilungsspielräume werden derart gewährleistet. Wir haben es also mit einer permanenten Doppelbewegung der Grenzüberschreitung und Grenzsetzung zu tun.

Mit anderen Worten: Wir benötigen ein sinnvolles Verhältnis zwischen dem Begrenzten, dem zu Entgrenzenden und dem Unbegrenzten. Da der Begriff der Grenzen durchaus problematische Assoziationen trägt und wir einen Fokus auf den Prozess setzen wollen, sprechen wir von solidarischen Begrenzungen. Diese sind notwendig, weil die imperiale Produktions- und Lebensweise zu immer stärkeren Verwüstungen und Ungleichheiten führt und global nicht verallgemeinerbar ist.

Solidarischer Begrenzungen bedarf es in Form von Regeln, die die imperiale Lebensweise in ihrem expansiven Charakter zurückdrängen und es Menschen ermöglichen, nicht auf Kosten anderer und der Natur leben zu müssen: Die Begrenzung von Flügen, von motorisiertem Individualverkehr und industrieller Landwirtschaft muss einhergehen mit einem universellen und gleichberechtigten Zugang zu nachhaltigen Mobilitätssystemen und zu qualitativ hochwertigen, saisonal und regional erzeugten Lebensmitteln. Damit verbunden ist die Begrenzung der Macht und des Verfügungsanspruchs des Kapitals bis hin zu Eingriffen in Eigentumsrechte und zur Vergesellschaftung der (Re-)Produktion.

Es geht aber auch um eine „Ethik kollektiver Selbstbegrenzung“, die ein selbstbestimmtes Zusammenleben ermöglicht. Andere Werte und Formen des Wohlstands, nämlich jene eines sinnerfüllten Lebens, müssen gesehen und positiv erfahren werden, damit Menschen nicht länger (nur) von den Konsumversprechen der Werbeindustrie getrieben sind. Dafür muss die Welt nicht neu erfunden werden; es gibt unzählige Beispiele.

Es wäre allerdings politisch töricht, zu glauben, dass die zunehmenden wissenschaftlichen Einsichten über die ökologischen Zerstörungen die Regierungen, Staaten und Unternehmen zum Handeln bringen. Vielmehr müssen diese vielfältigen Begrenzungen politisch erkämpft werden und mit gesellschaftlichen Lernprozessen einhergehen. Die zahlreichen Initiativen und Bewegungen, die diese Kämpfe führen, stehen ohne Zweifel in einem rauen Gegenwind. Aber sie halten die Erinnerung an die Machbarkeit einer anderen Produktions- und Lebensweise wach, die in Zeiten existenzieller Krisen für die Vielen zu einer Notwendigkeit wird.

Der Beitrag basiert auf dem neuen Buch der Autoren „Kapitalismus am Limit. Öko-imperiale Spannungen, umkämpfte Krisenpolitik und solidarische Perspektiven“, das jüngst im oekom verlag erschienen ist und das alle Fußnoten und Literaturangaben enthält.