Wie wir endlich vom Wissen zum Handeln kommen

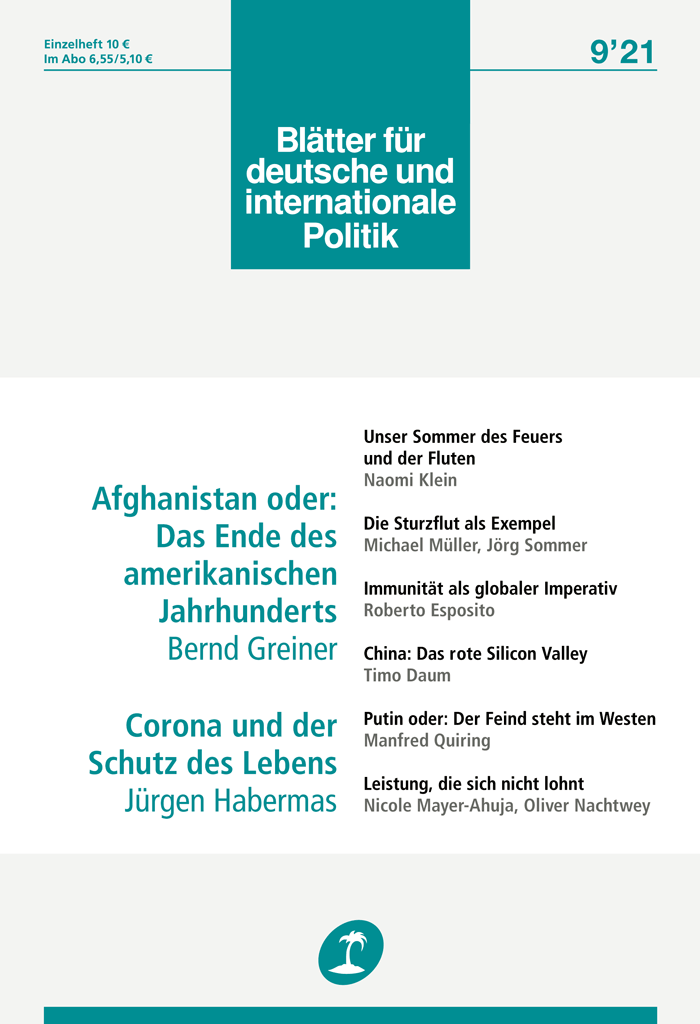

Bild: Aufräumarbeiten im Ahrtal nach heftigen Regenfällen und Dauerregen mit Überschwemmungen und Überflutungen, 5.8.2021 (IMAGO / Future Image)

Spätestens seit dem jüngsten Bericht des Weltklimarates (IPCC) wissen wir eines ganz genau: Bei den verheerenden Regenfluten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die über 170 Tote und hohe Milliardenschäden zur Folge hatten, handelt es sich nicht um ein Einzelereignis. Auch wenn es regionale Unterschiede sowie Unsicherheiten in den geografischen und metrologischen Parametern gibt, steht eines fest – dass die anthropogene Klimaerwärmung zu mehr Extremereignissen wie Starkregen führt. Der Grund dafür ist klar: Bei höheren Temperaturen steigt mehr Wasser und damit Energie in die Troposphäre auf, die wärmere Atmosphäre speichert mehr Feuchtigkeit. Das begünstigt ein Abregnen hoher Niederschlagsmengen. In Deutschland sind die Mittelgebirgsregionen von diesem „feuchten Treibhauseffekt“ besonders betroffen. Noch dramatischer ist die Lage aber in jenen Erdregionen, in denen die Temperatur der ozeanischen Deckschicht 27 Grad Celsius übersteigt. Mit der aufsteigenden Feuchte und Energie kommt es dort verstärkt zur Bildung von Wirbelstürmen.

Hinzu kommt, dass Wetterlagen länger über einer Region verharren. Dahinter steckt ein globales Phänomen. Die Atmosphäre erwärmt sich nicht gleichmäßig, sondern an den Polen deutlich stärker als am Äquator. Das vermindert den Temperaturunterschied zwischen diesen beiden Punkten auf unserem Planeten.