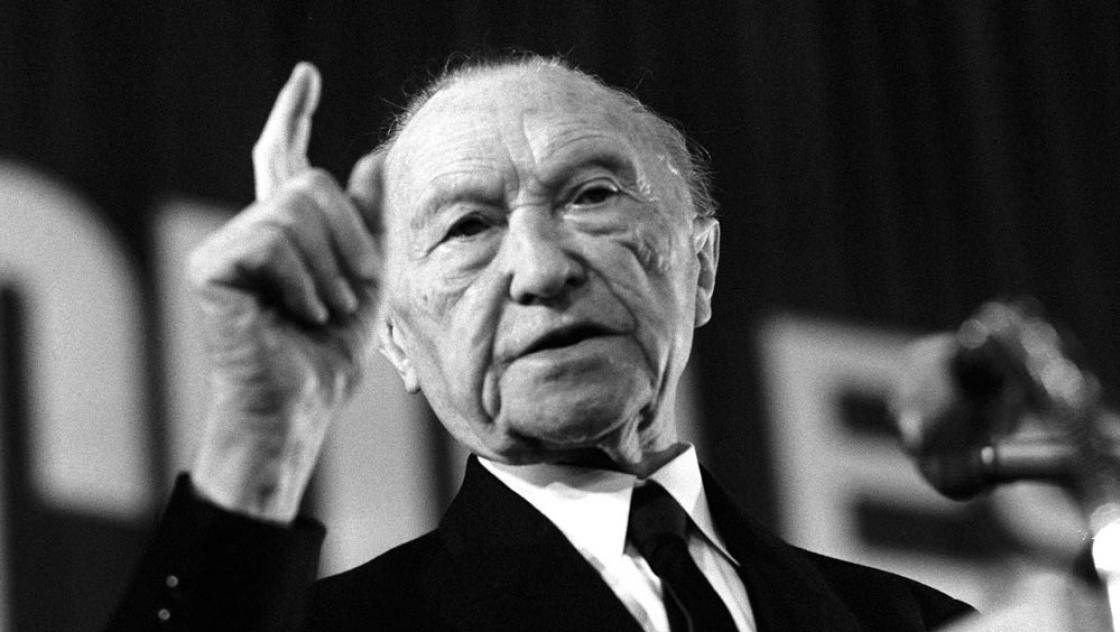

Bild: Konrad Adenauer (CDU) erhebt ermahnend den Zeigefinger, 31.3.1965 (IMAGO / Sven Simon)

Am 9. August 1974, keine zwei Jahre nach seiner Wiederwahl, musste der amerikanische Präsident Richard M. Nixon das Weiße Haus schon wieder verlassen. Neben allerlei anderen Vertuschungen und Verfehlungen, die seinen fortgesetzten Machtmissbrauch belegten, war Nixon überführt worden, höchstpersönlich hinter jenem Einbruch in die Washingtoner Zentrale der Demokratischen Partei zu stecken, der fortan als Watergate-Skandal in die Geschichtsbücher einging.

Dieser Versuch, die Führung der gegnerischen Partei auszuforschen, misslang kläglich. In der Bundesrepublik glückte eben dies zwei Jahrzehnte zuvor ungleich besser: Bundeskanzler Konrad Adenauer und Kanzleramtschef Hans Globke floss über ein Jahrzehnt hinweg ein kontinuierlicher Strom geheimer BND-Informationen aus dem engsten Führungszirkel der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zu.

Dieses Watergate blieb mehr als ein halbes Jahrhundert lang unerkannt. Obgleich publizistische Beobachter und politische Gegner durchaus argwöhnten, der Bundeskanzler ziehe bei der Festigung seiner Macht aus der Präsenz des Auslandsnachrichtendienstes in der Innenpolitik größeren Nutzen als aus dessen außenpolitischer Berichterstattung, waren sie niemals in der Lage, ihren Verdacht zu erhärten. Und der Zeitgeschichtsforschung erging es nicht anders.