Eine skeptische Binnensicht

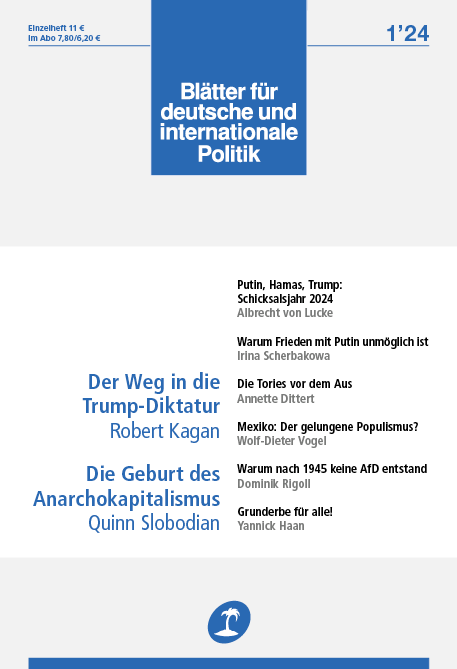

Bild: Der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau, 12.12.2023 (IMAGO / ITAR-TASS / Mikhail Tereshchenko)

Ich möchte mich dafür bedanken, dass ich eingeladen wurde, hier in Münster zu sprechen. An diesem historischen Ort wurde vor fast 400 Jahren zum ersten Mal ein System der europäischen Sicherheit geschaffen und den Menschen nach Jahrzehnten unaufhörlicher Kriege Hoffnung auf einen ersehnten Frieden gegeben. Aber in meinen Worten, die ich heute an Sie richte, steckt leider nicht viel Hoffnung, dass der gegenwärtige Krieg in Europa schnell mit einem Frieden enden wird, im Geiste jener Traditionen, die uns die Idee des ewigen Friedens und des Westfälischen Systems gebracht haben.

Und um es noch zuzuspitzen, lässt sich die Frage, die im Titel meines Vortrags steht, zu meinem Bedauern sehr kurz beantworten – und zwar mit dem Wort „Nein“. Ganz davon abgesehen, dass im heutigen Russland selbst das Wort „Frieden“ seit dem Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine zum Katalog der verbotenen Wörter gehört und die Friedenstaube nicht abgebildet werden darf. Nicht einmal mehr mit Leo Tolstois Roman „Krieg und Frieden“ darf man sich öffentlich zeigen. Es kann als Antikriegsdemonstration wahrgenommen werden.

Im Dezember 2022 ist Memorial[1] gemeinsam mit der ukrainischen Organisation Center for Civil Liberties und dem belarussischen Menschenrechtler Ales Bjaljazki mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. In den sozialen Netzwerken wurde uns dann die Frage gestellt: Was habt ihr gemacht, um diesen Krieg zu verhindern? Wie habt ihr gegen Putins Regime, gegen die entstehende Diktatur gekämpft? Und überhaupt: Wie können Menschenrechtler und Historiker zu einem Frieden beitragen, und das mitten in so einem blutigen Angriffskrieg?

Als ich, wie sehr viele, die gegen diesen Krieg waren, nach dem 24. Februar 2022 Russland verlassen musste, stellte ich mir die Frage: War ich, waren wir alle, hoffnungslos naiv? Wussten wir denn nicht, als Historiker, dass man aus der Geschichte selten lernt? Die pessimistische Beobachtung eines russischen Historikers aus dem 19. Jahrhundert beschreibt die Konsequenzen mangelnder historischer Lernbereitschaft: Die Geschichte ist keine Lehrerin, keine magistra vitae – sie lehrt nicht, aber sie bestraft hart für nicht gemachte Hausaufgaben. Jetzt herrscht Krieg – und doch sehnen sich so viele Menschen trotz jeder Warnung nach Autoritarismus, stehen menschenfeindliche Ideologien aus ihren Gräbern auf und wandern in die Welt wie Zombies: Wenn man all das von Tag zu Tag beobachtet (als Historiker, Philosoph, Soziologe), kann man der unproduktiven, aber bohrenden Frage nicht entkommen: Vielleicht liegt es nicht nur an uns, vielleicht ist unsere ganze Tätigkeit als solche nutzlos? Vielleicht war all unser Streben (wie Brecht sagt) nur ein Selbstbetrug? Denn anscheinend haben Bildung und Aufklärung, auf die wir solche Hoffnungen gesetzt haben, nichts davon verhindern können.

Ehrlich gesagt: Mir fällt die Antwort auf diese Fragen schwer. Es ist schwierig, vor diesem Hintergrund über unsere langjährige Aufklärungsarbeit zu sprechen, und dabei Geist und Kopf freizuhalten, die für eine nüchterne historische Analyse so notwendig sind. Denn eine Epoche, die für einen Historiker interessant und spannend erscheint, hat für den Zeitgenossen meistens dramatische und tragische Folgen. Und wir – ich meine damit die Menschen, die in Memorial seit vielen Jahren die sowjetische Vergangenheit aufarbeiteten und Massenverbrechen des kommunistischen Regimes erforschten und dokumentierten – finden uns heute in einer seltsamen Rolle wieder: als Subjekte und Objekte der Geschichte zugleich. Vielen von uns, die jeden Morgen die Nachrichten aus der Ukraine hören und lesen, kommt es so vor, als ob diese Gegenwart, die noch vor zwei Jahren unvorstellbar war, die Vergangenheit verdrängt.

Aber wie schwierig es auch ist – die Aufgabe einer Historikerin ist es doch, zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Der Nobelpreis, die höchstmögliche Wertschätzung unserer Arbeit, zwingt uns umso mehr dazu, immer wieder auf den Weg zurückzublicken, den wir in diesen mehr als dreißig Jahren zurückgelegt haben. Nicht, um zu verzweifeln über das, was uns und unserer Arbeit heute widerfährt – obwohl es allen Grund dazu gibt –, sondern, um zu verstehen, was die Mehrheit der heutigen russischen Gesellschaft dazu gebracht hat, die Idee von „Frieden, Fortschritt und Menschenrechten“ abzulehnen – ein Dreiklang, den der erste Vorsitzende von Memorial, Andrej Sacharow, schon vor Jahrzehnten formulierte.

Denn die wichtigste Frage lautet heute, warum die Ideen von Demokratie und Freiheit nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung in Russland geteilt werden. Haben die langen Jahre der Unfreiheit in der Diktatur keine Immunität gegen die Anpassung an die Staatsgewalt und die Absage an die Demokratie geschaffen?

Wir befinden uns heute an einem historischen Punkt, an dem die russische Führung den Krieg gegen die Ukraine nicht nur mit einer „großen“ geopolitischen Vergangenheit rechtfertigt, sondern die Bevölkerung auch ständig davon zu überzeugen versucht, dass sie in der historischen Perspektive nichts anderes als diese imperiale Vergangenheit hat. Dafür wird eine bunte Palette dessen verwendet, was Putin in seinen Artikeln und Reden als „Geschichte“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um ein Konglomerat von historischen Mythen, Verschwörungstheorien und Zitaten antiliberaler Philosophen. Leider erleben wir heute, wie diese pseudohistorischen Mythen die russische Bevölkerung beeinflussen und zur Akzeptanz und Rechtfertigung des Krieges beitragen. Der Umgang mit der Geschichte spielt in dem, was jetzt passiert, eine sehr wichtige Rolle. Der russische Krieg gegen die Ukraine gestaltet sich als ein traditionalistischer, postimperialer, postkolonialistischer Krieg mit dem Ziel, nicht zuzulassen, dass die Ukraine als selbständiger und unabhängiger Staat existiert, als Teil des demokratischen Europas. Möglicherweise hat die Erfahrung von Memorial – die Erfahrung des Kampfes um die Vergangenheit und zugleich für eine bessere Zukunft – uns erlaubt, früher als viele andere die wirkliche Gefahr von Putins Geschichtspolitik zu erkennen.

Das Erbe des Massenterrors: Die Angst vor dem allmächtigen Staat

Bei seiner Gründung 1989 war Memorial die erste unabhängige bürgerliche Vereinigung in der Sowjetunion seit vielen Jahrzehnten. Sie forderte, die lange verborgene Wahrheit über die sowjetische Vergangenheit ans Licht zu bringen (ein Gefühl, das damals von vielen Sowjetbürgern geteilt zu werden schien): die Offenlegung von geheimen Archiven, die gesetzliche Verurteilung staatlicher Verbrechen, die Rehabilitierung der Opfer des politischen Terrors und die Rückkehr der Erinnerung an die Opfer in den öffentlichen Raum. Wer waren diejenigen, die diese Organisation gründeten? Unter ihnen befanden sich noch Überlebende der Stalin-Lager, Dissidenten, die erst kürzlich aus Lagern und aus dem Exil zurückgekehrt waren, Aktivisten unterschiedlichen Alters und Berufs. Als Memorial gegründet wurde, war das ein Beweis dafür, dass sich in der Gesellschaft eine Veränderung vollzog, denn eine verborgene Erinnerung an die Massenrepressionen, an den Terror, dem Millionen von Menschen zum Opfer fielen, wurde wiederbelebt.

In der Zeit der Massenterrorkampagnen von 1918 bis 1953 gingen in der Sowjetunion Dutzende Millionen Menschen durch den Gulag. Allein aufgrund von meist gefälschten politischen Anklagen wurden über fünf Millionen Menschen verhaftet und über eine Million davon erschossen. In den Massenaktionen der 1930er bis 1940er Jahre wurden über sechs Millionen Menschen in den Ural, nach Kasachstan und Sibirien deportiert, wo sie Zwangsarbeit leisten sollten, wie zum Beispiel Hunderttausende von Russlanddeutschen in den sogenannten Arbeitsarmeen.

Zu den schwerwiegendsten Verbrechen der Stalinzeit gehört die Tragödie des Holodomor (auf Deutsch: die Tötung durch Hunger). Über sechs Millionen Bauern – ukrainische vor allem – kamen infolge des künstlich herbeigeführten Hungers der Jahre 1932 bis 1933 ums Leben. Massenterror und staatliche Gewalt sowie repressive Kampagnen waren das eigentliche Wesen des kommunistischen Regimes und der Hauptmechanismus seiner Machtausübung. Das wichtigste Erbe dieser Jahrzehnte waren Angst, eine permanente, im Unterbewusstsein verwurzelte Angst des kleinen Mannes vor der Allmacht des Staates, und daraus folgend Anpassung, Atomisierung der Gesellschaft, Misstrauen, Heuchelei, Denunziation. Der Massenterror hat sich als außerordentlich erfolgreiche „erzieherische“ Maßnahme erwiesen.

Vom Wunsch nach Befreiung zur Demokratiemüdigkeit

Deshalb wurde die Idee der Befreiung, der Überwindung dieser traumatischen Folgen zu den bedeutendsten der Perestroika. Unter den Problemen, die damals im ganzen Lande heftig diskutiert wurden, auch auf Kundgebungen mit Hunderttausenden von Teilnehmern, spielten historische Fragestellungen eine Schlüsselrolle. Es schien, als sei zumindest in Bezug auf den Stalinismus ein nationaler Konsens bereits erreicht oder stehe unmittelbar bevor. Es ging nicht nur darum, die Erinnerung an die Opfer, an Terror und Unterdrückung wachzurufen – viele Menschen erkannten, dass es ohne Aufarbeitung der Vergangenheit unmöglich ist, Reformen durchzuführen und das kommunistische System zu brechen.

Seit der Gründung war es die Hauptaufgabe von Memorial, Listen zu erstellen – unsere Datenbank enthält heute Informationen über mehr als 3,5 Millionen Opfer. Es entstand ein Volksarchiv mit zehntausenden Fällen und einer einzigartigen Museumssammlung. All die Jahre haben wir Menschen geholfen, Informationen über ihre Angehörigen zu finden, und sie haben uns Dokumente und Gegenstände übermittelt, die in den Familien aufbewahrt worden waren. Unter den Opfern des Terrors waren Menschen aus verschiedensten sozialen Schichten, Völkern und Nationalitäten. An mehreren Standorten in Russland sind in den 1990er Jahren Denkmäler entstanden (oft an den entdeckten Massengräbern) als Gedenken an die Opfer des politischen Terrors. Memorial beschäftigte sich auch mit den Tätern, es entstand eine Datenbank mit über 40 000 Organisatoren und Vollstreckern des Terrors.

Mit der Öffnung der Archive begann eine intensive Zusammenarbeit mit ausländischen und vor allem deutschen Historikern, um sogenannte weiße Flecken in der gemeinsamen Geschichte zu erforschen. Es ging um die Schicksale der deutschen Opfer in der Sowjetunion in den 1930er Jahren, um die Schicksale der Kriegsgefangenen von beiden Seiten, um nach Deutschland verschleppte Ostarbeiter, die dann nach der Rückkehr in die Sowjetunion oft verfolgt und diskriminiert wurden. Es ging um die Geschichte der sowjetischen NKWD-Sonderlager in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und um vieles andere mehr. In den 1990er Jahren kamen deutsche Stiftungen nach Russland, um die gemeinsamen Projekte zu unterstützen. Es wuchs die Zahl zivilgesellschaftlicher Initiativen, humanitärer Hilfsaktionen und anderer deutsch-russischer Aktivitäten.

Manchmal sagt man, dass man damals in Russland von den Deutschen lernen wollte, wie man die Aufarbeitung einer totalitären Vergangenheit vollbringt, wie man Geschichtspolitik aufbaut, um von dieser Erfahrung zu lernen. Und das stimmt auch. Das Wichtigste aber war, dass die Bundesrepublik ein Beispiel gab, wie man eine Demokratie aufbauen kann, wenn man die Lehren aus den negativen Erfahrungen der Vergangenheit zieht. Noch in den 1990er Jahren waren viele, die diese Ziele verfolgten, überzeugt, dass das jetzt auch der Weg Russlands sei. Das, muss man zugeben, war eine Illusion. Die Aufarbeitung der Vergangenheit erwies sich als viel schwieriger, als man es sich damals vorstellen konnte.

In der krisenhaften Situation der 1990er Jahre ging es mit dem Aufarbeitungsprozess in eine andere Richtung. Es wurden keine Richtlinien der Geschichtspolitik ausgearbeitet, die ein konsequentes Geschichtsnarrativ vorgegeben hätten. Es gab keine juristische und rechtliche Verurteilung des kommunistischen Regimes, der Rolle der Führer: Lenin, Stalin und andere. Der Prozess gegen die KPdSU, der 1992 begann, und von dem man sich doch einen offenen Prozess gegen Vertreter der kommunistischen Nomenklatura erhoffte, brachte keine Ergebnisse und verlief faktisch im Sand. Es kam keine wirkliche Reform der Justiz und der Staatssicherheitsorgane zustande.

Diese unterschätzte Bedeutung einer konsequenten Befreiung hatte, wie wir das heute deutlich sehen, schwerwiegende Folgen. Es war nach 70 Jahren der Sowjetmacht die Idee der Befreiung, die viele Menschen in Russland zur Zeit der Perestroika beflügelte, die Befreiung von dem durch Stalin errichteten repressiven Staats- und Parteiapparat, mit dem Russland keine demokratische Zukunft haben konnte.

Dieses Streben nach Befreiung wurde vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, die viele Menschen in Russland in den 1990er Jahren hart getroffen hatte, immer schwächer. Es manifestierte sich bald die Enttäuschung über eine nie richtig vollzogene Demokratisierung und die nie wirklich errungene Freiheit. Nach und nach machte sich Müdigkeit breit, das Interesse an der Reflexion über die sowjetische Vergangenheit erlosch, die historische und zivilgesellschaftliche Arbeit an der Überwindung der Folgen dieser Vergangenheit ging langsam ein.

Ein geglättetes Kriegsbild und das Anwachsen des Militarismus

Die Demokratiebewegung der Zeit der Perestroika, die in der Befreiung der Länder Osteuropas aus der sowjetischen Einflusssphäre endete, der Fall der Berliner Mauer und das Ende des Kalten Krieges wurden nun in Russland als Niederlagen gesehen. Der Zerfall der Sowjetunion gilt als Störfall und als „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“, wie es Putin schon 2005 ausdrückte. Die deutliche Wende begann schon 1994 mit dem ersten Tschetschenienkrieg, der mit groben Menschenrechtsverletzungen geführt wurde, mit Bombardierungen und der Vertreibung der Zivilbevölkerung, die die Mitarbeiter von Memorial dokumentierten. Dieser postkoloniale Krieg avancierte in Russland zum Auslöser von xenophoben Stimmungen und Ressentiments, die immer stärker wurden. Putin, der auf der Welle dieser Stimmungen an die Macht kam, hat schon relativ früh angefangen, die schwachen demokratischen Institutionen und viele bürgerliche Freiheiten abzuschaffen oder einzuschränken.

Warum spürten wir bei Memorial möglicherweise früher als manch andere, wohin die Reise geht? Weil es sich durch die Vektoren der Geschichtspolitik abgezeichnet hat, die sich schon am Anfang der Putin-Zeit zu bilden begannen. Das war die immer deutlicher werdende national-patriotische Doktrin. Den inhaltlichen Kern dieser Doktrin bildeten das geglättete und von allen „schwarzen Flecken“ bereinigte Bild des Großen Vaterländischen Krieges und der „Siegesmythos“. Dieser Mythos, der auf dem nationalen Stolz basieren sollte und auf Ressentiments, hat Stalin wieder auf das historische Podest gestellt. Er sollte nicht mehr als grausamer Alleinherrscher und Organisator von Massenterror erscheinen, wie das in der Perestroika deutlich wurde, sondern als Sieger im Zweiten Weltkrieg, als Architekt eines erweiterten sowjetischen Imperiums und vor allem als das überzeugendste Symbol des starken autoritären Staates.

Aus dem Kriegsbild sollte alles entfernt werden, was zu diesem glorreichen Mythos nicht passte. Der Tag des Sieges, in Russland der 9. Mai, wurde immer mehr zur Manifestation des militaristischen Geistes. Zum Mittelpunkt wurden die Militärparaden, leere Symbole, die mit der wahren Erinnerung an den Krieg nichts zu tun hatten. Es kam immer mehr zur Sakralisierung und Enthistorisierung des Zweiten Weltkrieges. Das war nur teilweise die Rückkehr in die sowjetischen Zeiten; da wurde – wenn auch heuchlerisch – der Friedenskampf stets beschworen, „Nie wieder Krieg“ blieb die wichtigste Botschaft, vor allem am 9. Mai.

Der aufsteigende militaristische Geist führte zugleich zu aggressiven Parolen. Es wurde behauptet, das Volk fühle sich gekränkt von all denen, die die Rolle der Sowjetunion als Befreier vom Faschismus nicht würdigten und schätzten, die über die zweite Besatzung sprachen. Mit dem Beschwören des Nationalstolzes lebten die alten sowjetischen Stereotype wieder auf und verfestigten sich. Das Bild des Westens – heute wie früher – als Quelle allen Unglücks für Russland, vom Westen, der das Land in den 1990er Jahren fast „in die Knie“ gezwungen hat; von der Feindseligkeit der Nachbarländer und vieles andere mehr, breitete sich in den staatlichen Medien aus.

Es wurden die Begriffe verdreht, der Begriff des Faschismus oder Nazismus wurde auf die Balten und dann auf die Ukrainer bezogen. Offen wurde über die „Unnatürlichkeit“ der Grenzen der Russischen Föderation gesprochen, die man erweitern sollte. Unsere Warnungen vor solchen Verdrehungen blieben im gewissen Sinne Kassandrarufe. Man redet heute viel darüber, warum diese Signale nicht wahrgenommen wurden, warum das postmoderne Hantieren und Verdrehen der Grundbegriffe, wie Faschismus und Nazismus, in der Hasspropaganda gegen die Ukraine so überzeugend sein konnte – aber wie dem auch sei, das Ergebnis ist ja vor unseren Augen.

Ein sehr deutliches Merkmal, das wir bei Memorial als große Gefahr wahrgenommen haben, war die intensive Schaffung von Feindbildern. Erneut sprach man von der „fünften Kolonne“, die im Auftrag von Feinden agierte. 2012 wurde das berüchtigte Gesetz über ausländische Agenten in der Duma verabschiedet, das in den folgenden Jahren ständig verschärft wurde, bis zum heutigen Tag. Demnach kann praktisch jeder zum ausländischen Agenten erklärt werden, der im Sinne des Auslands etwas öffentlich gesagt oder in den sozialen Netzwerken geschrieben hat. Memorial International wurde 2016 vom Justizministerium als „ausländischer Agent“ abgestempelt und Ende 2021 vom Obersten Gerichtshof Russlands liquidiert, wie später alle Organisationen, die gegen den Krieg aufgetreten sind. Die ohnehin repressive Politik, die alle Nichteinverstandenen mundtot machen sollte, wurde seit dem Beginn des Krieges stark verschärft. Es sind faktisch keine offenen Protestaktionen in Russland möglich, nicht nur Demonstrationen und Kundgebungen wurden verboten, sondern auch Proteste von Einzelpersonen. Tatsächlich vergeht keine Woche ohne neue politische Prozesse und Inhaftierungen, und die Urteile, die in solchen Fällen verhängt werden, übertreffen jene der Breschnew-Ära manchmal um das Zweifache.

Die kriminelle Natur des Putin-Regimes

Erlauben Sie mir eine kurze Zusammenfassung dessen, was heute das Putin-Regime ist, und warum man keine Erwartungen auf irgendwelche Friedensinitiativen von dieser Seite hegen kann. Mehr noch: Seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine ist klar, dass der Frieden in Europa heute so gefährdet ist, wie schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr. Der Westen muss endlich erkennen, was das Putin-Regime heute darstellt, um sich von gefährlichen Illusionen zu befreien. Es ist ein Fehler, die Entscheidung, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beginnen, mit einer Veränderung in Putins Persönlichkeit und Charakter zu erklären, die ihm während der Pandemie widerfahren sein mag. Es ist auch ein Fehler zu glauben, dass der Angriff auf die Ukraine ein Anfall von Wahnsinn ist. Alles deutet darauf hin, dass dies der Logik eines Regimes folgt, das von Putin in diesen 23 Jahren aufgebaut worden ist. Putins Russland ist eindeutig ein paternalistischer autokratischer Staat. Und das von ihm aufgebaute System hat auch bestimmte Züge angenommen, die Putin als Person eigen sind: Angst vor jeder Form der Opposition, Hass gegen angebliche Feinde, Gefühllosigkeit, Menschenverachtung. Eine Figur, die in ihren Händen so viel Macht konzentriert, braucht immer mehr Unterstützung und Mobilisierung der Bevölkerung; es muss ja immer wieder bestätigt werden, dass diese Person alternativlos ist. Deshalb die hysterischen Parolen „Wenn nicht Putin, wer dann?“, „Putin ist Russland, und ohne Putin kein Russland“, die in die Massen geschleudert werden.

Putins System ist nicht nur von einer Korruption infiziert, die man bekämpfen muss. Vielmehr ist Korruption das Wesen dieses Systems von oben nach unten. Dieses Regime hat eine kriminelle Natur, die sich offenbarte in der Geschichte mit der Prigoschin-Affäre und der Wagner-Truppe, als man neben den regulären Streitkräften Verbrecher, Mörder und Vergewaltiger als eine Privatarmee im Krieg eingesetzt hat.

Einer der wichtigsten Mechanismen der Putinschen Machtausübung ist Gewalt. Schon seit Jahren wird in den Polizeirevieren und Strafkolonien massiv Folter eingesetzt, und es ist nicht verwunderlich, dass der Krieg in die besetzten Gebieten der Ukraine schreckliche Gewaltexzesse gegen die friedliche Bevölkerung hervorgebracht hat. Das ist die Fortsetzung der Innenpolitik Putins, in der die Ideologie der Gewalt dominiert. Diese Ideologie ist heute gegen alle humanistischen Werte gerichtet, sie ist infiziert mit Sexismus, Homophobie, Hass auf alles, was fremd erscheint und einem Konservatismus, der sich in einem Kampf offenbart, der gegen alles gerichtet ist, was liberal und europäisch erscheint.

Propaganda ist eine der wichtigsten Waffen der heutigen russischen Kriegsführung mit ihren Lügen, Provokationen, Fälschungen, die seit 2014 in einer höchst aggressiven Form vom Bildschirm strömen. Dieses Gift, das seit Jahren hauptsächlich vom Fernsehen verstreut wird, scheint viele Menschen in Russland zu beeinflussen. Die Folgen langjähriger Gewalt, Unterwerfung und mangelnder Rechte, einer jahrelangen völligen Abhängigkeit von der Macht und vom Staat, der heute schon wieder alle Lebenssphären zu kontrollieren versucht, zeigen sich in der von Apathie zerfressenen Gesellschaft mit ihren Ressentiments und ihrem Revanchismus. Die Welt hat es jetzt in Russland mit einer aggressiven Unberechenbarkeit zu tun – das hat die Entscheidung für den Krieg gegen die Ukraine deutlich gezeigt. Nicht nur die militärische Bedrohung, die von Putins Regime ausgeht, sondern auch die ökologische und sogar die nukleare muss man sehr ernst nehmen. Man soll auch nicht vergessen, dass in Russland schon lange ein Prozess der Verstaatlichung der Wirtschaft läuft, dass die Mehrzahl der Bevölkerung vom Staat bezahlt und schon deshalb von der Staatsmacht immer mehr abhängig wird.

Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieses Krieges wird Russland immer mehr spüren. Dies wird einerseits die Angst verstärken, weil die Führung immer mehr zu Repressionen greifen wird, um jeden Protest zu unterdrücken, und andererseits werden depressive Stimmungen und Unzufriedenheit zunehmen. Welche Folgen das haben wird und wann, ist heute schwer vorauszusagen. Es gibt immer einen Überraschungsfaktor, und das macht sogar Historikern immer Hoffnung. Worauf man heute keine Hoffnung haben kann, ist, dass in absehbarer Zeit Protest von der Putinschen Elite kommt. Dafür ist sie politisch zu schwach und wirtschaftlich zu korrupt.

Jeglicher Dialog der Führung mit der Gesellschaft ist in Russland abgebrochen. Es gibt dafür keine Mechanismen mehr – weder Wahlen noch freie Presse oder unabhängige NGOs. Das führt dazu, dass die Mächtigen nur die Sprache der populistischen Versprechungen anwenden und in jeder Kritik Verschwörung und Verrat sehen. Versuche, künstliche Konsolidierung und Unterstützung der Bevölkerung zu erzeugen – so wie vor 20 Jahren der Hauptslogan das Versprechen von Stabilität und Wohlstand war – führen seit Kriegsbeginn nicht zu wirklicher Zustimmung. Der euphorische Krim-Effekt nach der Annektierung der Halbinsel 2014 ist heute ausgeblieben. Daher eskalierten gewalttätige Praktiken und Zwangsmobilisierung.

Putins geopolitische und postimperiale Ziele sind von ihm bis jetzt nicht erreicht worden. Im Gegenteil: Die Nato erweiterte sich entlang der weitläufigen westlichen Grenzen, und die Ängste der Staaten, die früher unter sowjetischem Einfluss standen oder Teil der UdSSR waren, nahmen um ein Vielfaches zu. Aber dennoch hat Putin noch genug Kraft, diesen Krieg fortzuführen, in der Hoffnung, dass die Ukraine ausblutet und der Westen es müde wird, militärische Hilfe zu leisten.

Keine Aussichten auf Frieden mit Russland

Es liegt auf der Hand, dass es keine Aussichten auf einen „Frieden mit Russland“ gibt, solange der Aggressor seine Truppen nicht zurückzieht, seine territorialen Ansprüche nicht aufgibt und nicht für massive Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen wird. Putin hat diesen Krieg angefangen, um die Ukraine zu zerstören, und er macht keinen Hehl daraus. Nur eine Niederlage Russlands wird der Welt die Hoffnung auf Stabilität zurückgeben. Diese Niederlage wird selbstverständlich Verhandlungen bedeuten, Verhandlungen im breiten Sinne des Wortes mit verschiedenen Akteuren. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Versuche, mit Putin zu „verhandeln“, Vermittlungsbemühungen zu unternehmen, sich an den „Verhandlungstisch“ zu setzen, naiv und nutzlos. Man muss begreifen: Wir leben heute merkwürdigerweise in einer fast Orwellschen Welt, in der jene in Russland, die vom Frieden reden, nicht den Frieden meinen, sondern den Krieg, weil die von Russland zusätzlich zur Krim und zum Donbass beschlagnahmten Gebiete nach dem Recht des Stärkeren an sie gehen sollen. Die wichtige Frage ist, ob man diesen Zustand als Frieden bezeichnen kann, ob er zu dem führen kann, was die sogenannten Friedensbefürworter als das Ende des Krieges erhoffen.

Darauf hört man oft den Einwand: Ist es nicht besser, den Krieg zu beenden – selbst um den Preis von Gebietsverlusten? Dies ist eine weit verbreitete Ansicht, leider auch in akademischen Kreisen; wir finden sie quer durch das politische Spektrum, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite, und nicht nur in der Laiengemeinschaft, sondern auch in der Wissenschaft.

Aber es genügt, zwei Aspekte in Betracht zu ziehen: Der Verlust von Gebieten ist der Verlust von Menschen. Wir wissen heute, welche Verbrechen in den besetzten Gebieten begangen werden. Man erinnere sich nur an Tschetschenien, wo sich der Terror gegen die Zivilbevölkerung entfaltet hat und bewusster Bestandteil russischer Militärstrategie war. Dies ist kein Zufall. Es ist eine Taktik, die bezeichnenderweise auch in Syrien angewandt wird. Allein diese Erfahrung sagt uns, dass es keine Hoffnung auf ein Verhandlungsende des Krieges gibt, solange die russische Führung dieselbe bleibt. Nehmen wir das einfachste Beispiel, das uns vor Augen steht: 2014 hat Russland die Krim annektiert, mit – wie wir sicher sagen können – minimalen Sanktionen. Die wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen sind danach nur noch stärker geworden. Hat das Russland daran gehindert, den großen Krieg vorzubereiten? Im Grunde wurde nach der Krimbesetzung ein Freibrief für die weitere Annexion ausgestellt.

Der zweite Punkt, den man bei dieser Friedensbeschwörung bedenken muss: Ein solcher Frieden wird nicht zur Wiederherstellung der früheren Ordnung und des gewohnten Wohlstands in Europa führen.

Ist es möglich, sich das heutige Russland als zukünftigen Teil des heutigen Europas vorzustellen? Die Zukunft der Demokratie in Europa (aber auch in Amerika) steht nicht nur vor dem Hintergrund des Krieges zur Disposition, sondern auch mit der Verbreitung von Post-Wahrheits-Ideologien, die die Grundlagen der Demokratie infrage stellen. Es ist noch nicht lange her, dass man in Europa dachte, es gäbe keinen anderen Weg als die Entwicklung der Demokratie. Aber heute gibt es viele Anzeichen dafür, dass wir nicht von einer garantierten und vorbestimmten Demokratie sprechen können. Figuren, die über Systeme und Institutionen hinweg agieren, sind aufgetaucht und haben an Einfluss gewonnen. Die Enttäuschung über die Institutionen kommt sowohl von der linken als auch von der rechten Seite. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, denn die Demokratie beruht auf Institutionen. Und jetzt stehen wir an einem sehr wichtigen Punkt: Die Ukraine ist tatsächlich ein Vorposten – ihr Sieg mit der Unterstützung des Westens wird die Überlegenheit über die Alternativen bestätigen, die Putin vertritt.

Die Nachkriegsordnung ist gescheitert

Noch vor 20 Jahren hat man das Ende der Geschichte verkündet, die sich triumphal in der liberalen demokratischen Ordnung auflösen sollte. Dazu kann man jetzt nur noch bitterlich mit Goethes Mephistopheles sagen: „Den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte.“ Und wir stehen heute im 21. Jahrhundert vor der Situation, dass der Krieg so viel von dem infrage gestellt hat, woran man geglaubt hat, vor allen an den Fortschritt und an die Aufklärung. Dieser Krieg wird mit archaischen Mitteln und Methoden geführt: Man unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfenden, Kinder werden umgebracht, Frauen vergewaltigt.

Man muss bekennen – die Nachkriegsordnung wird im Guten und Schlechten wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Das macht Angst. Gescheitert ist diese Nachkriegsordnung auch intellektuell. Wie meine ich das? Ich denke dabei an Thomas Mann und seinen Faustus-Roman. In ihm versuchte er, die beispiellose moralische Katastrophe Nazideutschlands in Bildern und Begriffen wie „das Böse“ oder „der Pakt mit dem Teufel“ zu erfassen. Er wollte also durch vertraute Begriffe und Kategorien wie „Sünde“ und „Verlockung“ etwas festhalten, was – wie Hannah Arendt in der „Banalität des Bösen“ gezeigt hat – durch diese alten Kategorien gar nicht erfassbar ist.

Es wird klar: Wir müssen eine neue Architektur des europäischen Sicherheitsraums konstruieren. Die Vorkriegswelt ist vorbei, nun muss ein neues, stärkeres und mehr auf Prinzipien gegründetes demokratisches Europa geschaffen werden. Aber dafür muss nicht nur die Ukraine den Krieg gewinnen, sondern auch Putins Russland den Krieg verlieren. Denn Russland, wie es heute aussieht, kann nicht Teil einer europäischen demokratischen Zukunft werden.

Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag, den Irina Scherbakowa am 6. September 2023 im Dom zu Münster hielt und der jüngst im von Michael Rutz herausgegeben Band „KRIEG! Und Frieden?“ im Herder-Verlag erschienen ist.

[1] Memorial ist eine im Januar 1989 gegründete internationale Menschenrechtsorganisation, die sich der historischen Aufarbeitung politischer Gewaltherrschaft, dem Eintreten für die Einhaltung der Menschenrechte und der sozialen Fürsorge für die Überlebenden des sowjetischen Arbeits-

lagersystems (Gulag) verschrieben hat. Der russische Staat schränkte ihre Arbeitsmöglichkeiten immer weiter ein. 2021 verfügte schließlich das Oberste Gericht die Auflösung der Organisation.