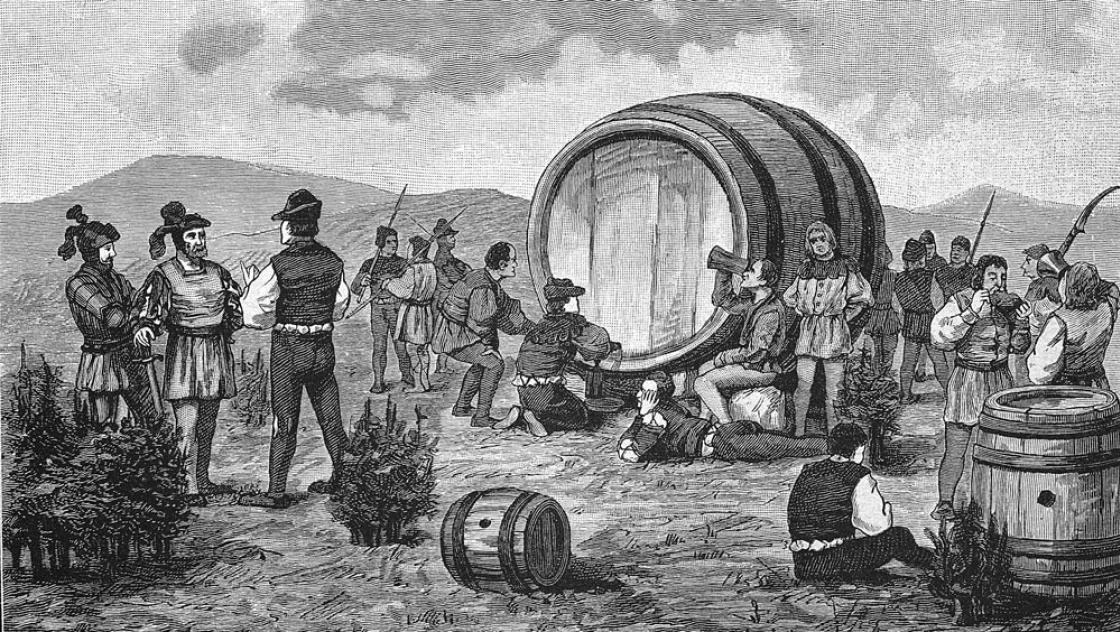

Bild: Bauernlager auf dem Wachholder während des Großen Bauernkriegs (1524-1526). Digital restaurierte Reproduktion einer Originalvorlage aus dem 19. Jahrhundert (IMAGO / H. Tschanz-Hofmann)

Vor 500 Jahren, im Juni 1524, erhoben sich im Süden des Schwarzwalds, in der Landgrafschaft Stühlingen, die ersten Bauern. Damit begann das, was als Großer Bauernkrieg in die Geschichte Europas eingehen sollte. Der Auslöser der Revolte soll gewesen sein, dass die Frau des Grafen die Bauern Schneckenhäuschen sammeln lassen wollte, um darauf ihr Garn zu wickeln –, was bei den Betroffenen große Empörung auslöste, denn erstens sammelten Bauern grundsätzlich keine Schneckenhäuschen und zweitens leisteten sie die verhassten Frondienste nicht während der Erntezeit. „Falls die Geschichte nur eine Metapher sein sollte“, schreibt der Historiker Peter Blickle, „war sie bauernschlau erfunden.“[1]

In den folgenden Monaten schwillt diese Erhebung zum größten Aufstand in der frühneuzeitlichen Geschichte Mitteleuropas an. Es beginnt mit lokalen Aufständen der Bauern in Süddeutschland und der Schweiz; 1525 kommt es dann in weiten Teilen des Heiligen Römischen Reiches zur Revolution gegen die feudalen Obrigkeiten – vom Harz bis Tirol, vom Elsass bis Thüringen. Es waren riesige Aufstände zehntausender Bauern, aber auch vieler Städter, gegen gesellschaftliche Missstände, die sich am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit häuften.

Die Jahre um 1500 markieren eine Epoche historischer Umbrüche. Es ist die Zeit der europäischen Entdeckungsreisen und des Beginns des Kolonialismus, der beschleunigten Entwicklung der Städte und des frühkapitalistischen Handelskapitals, der Reformationsbewegung und der Weichenstellung für die Herausbildung des modernen Staates. Friedrich Engels spricht nicht zufällig von einer „frühbürgerlichen Revolution“.[2] Dennoch ist diese Charakterisierung durchaus gewagt, da es Anfang des 16. Jahrhunderts noch gar keine moderne Bourgeoisie gab und es feudal abhängige Bauern und nicht die Städter waren, die das Rückgrat der Revolution bildeten.

In jedem Fall richtete sich der Aufstand der Bauern gegen die Feudalherren und ihre Ordnung, die feudale Produktionsweise bzw. den „christlich-feudalen Okzident“.[3] Der Feudalismus, die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung des Mittelalters, beruhte bekanntlich darauf, dass die Grundbesitzer, also Adel und Klerus, von der Arbeit unfreier, leibeigener Bauern lebten, indem sie sich das von diesen erwirtschaftete Mehrprodukt aneigneten. Die soziale Struktur des Feudalismus basierte auf einer Reihe komplizierter, dynamischer Abhängigkeitsverhältnisse, aber seine Grundstruktur bestand in der sogenannten Lehenspyramide: Der König vergibt das Land als Lehen an adlige Grundherren; diesen sogenannten Vasallen wiederum unterstehen die das Land bearbeitenden Bauern.

Die historischen Anfänge des Feudalismus gehen bis ins Rom der Spätantike zurück, als der zunehmende Mangel an Sklaven zum Kolonat, das heißt zur Aufteilung der Landgüter in Parzellen führte. In den Jahrhunderten nach dem Untergang Roms bestanden verschiedene Formen bäuerlicher Arbeit zunächst fort; erst mit dem Zerfall des Frankenreichs ab Mitte des 9. Jahrhunderts, als die Fehden und die Raubzüge durch skandinavische Seefahrer und ungarische Reiter zunehmen, können die Grundherren ihre Autorität den dadurch ruinierten, bis dahin freien Bauern aufzwingen.

In den Provinzen wächst die Macht der Grundbesitzer, die auf ihrem Territorium angesichts der Schwäche des Königs fast uneingeschränkt herrschen, also etwa auch Recht sprechen. In der sogenannten Fronhofverfassung bewirtschaften die Feudalherren einen Teil ihres Landes selbst, einen anderen überlassen sie den Bauern. Diese müssen dafür im Gegenzug einen Teil ihrer Ernte abgeben und für den Lehnsherrn sogenannte Frondienste leisten. Hinzu kommen der Kirchenzehnt und diverse Sonderabgaben, die die Bauern zu entrichten haben. Dabei war die mittelalterliche Gesellschaft keineswegs, wie oft unterstellt wird, statisch. Im Gegenteil, sie ändert sich ab dem 11. Jahrhundert durch eine Weiterentwicklung der Produktivkräfte auf geradezu dramatische Weise. Neben dem Einsatz von neuen, verbesserten Pflügen und von Pferden als Zugtiere ist es vor allem die Ablösung der Zwei- durch die Dreifelderwirtschaft, die die landwirtschaftlichen Erträge erheblich steigert, da die Böden nicht mehr so lange brachliegen. Diese agrarische Revolution verursacht eine regelrechte Bevölkerungsexplosion, die zu einer bäuerlichen Siedlungsbewegung führt. Wollen die Fürsten von ihr profitieren, müssen sie um die Neuansiedlung der Bauern konkurrieren und ihnen bessere Bedingungen gewähren.[4] Dazu zählt vor allem der Verzicht auf die Frondienste. Damit beginnt die Leibeigenschaft sich allmählich aufzulösen.

Die Blütezeit des Bauerntums und ihr jäher Absturz

Die agrarische Revolution führt auch zum rasanten Wachstum der Städte, was eine Ausweitung der Geldwirtschaft zur Folge hat. Immer öfter verpachten die Grundherren jetzt ihr ganzes Land gegen Geldabgaben und ziehen sich selbst aus den Dörfern zurück. Dadurch können die Bauern ihre Angelegenheiten nunmehr großenteils selbst regeln. Das tun sie in der Dorfgemeinschaft, der regelmäßigen Versammlung der Familienoberhäupter. Sie legt die Rahmenbedingungen fest, spricht Recht und wählt die dörflichen Funktionsträger. Entscheidungen werden demokratisch getroffen, aber, das ist wichtig festzuhalten, nicht von allen, sondern nur von den männlichen Familienoberhäuptern. Die Frauen sind Eigentum ihrer Ehemänner und dürfen ebenso wenig mitentscheiden wie das Gesinde.

Der Blütezeit des Bauerntums im 12. und 13. Jahrhundert folgt der jähe Absturz, als Mitte des 14. Jahrhunderts die Pest in Europa wütet. In ihrer Folge kommt es zum demographischen Kollaps. Überall fehlen Arbeitskräfte, in den Dörfern ebenso wie in den Städten. Dass die Grundherren sich in bloße Geldempfänger verwandelt hatten, wird jetzt zum Bumerang, denn die Renteneinnahmen sinken massiv. In der Folge verarmt ein Großteil des kleinen Adels und das Raubrittertum gedeiht.

Die Grundherren suchen händeringend nach neuen Einnahmequellen. Es bleibt letztendlich nur ein Ausweg, nämlich die Intensivierung der Ausbeutung. Die Feudalherren wollen deshalb erstens die Abgaben erhöhen, zweitens die Frondienste wiederbeleben und drittens die Autonomie der Dorfgemeinschaften beschränken – und diese drei Punkte werden dann zum Auslöser des Aufstands der Bauern Anfang des 16. Jahrhunderts.

Am Vorabend des Aufstands: Die Ausbeutung durch Adel und Klerus

Ende des 15./Anfang des 16. Jahrhunderts spitzt sich der Klassenantagonismus zwischen Feudalherren und Bauernschaft zu. Die wichtigste Ursache hierfür ist der wachsende Geldbedarf des Adels. Er resultiert aus gestiegenen Kosten, etwa für Soldaten, Waffen und Pferde, aber auch aus dem Verlangen nach Luxuswaren. An den Reichtum der Patrizier, die in Reichsstädten wie Augsburg und Nürnberg ihren Wohlstand zur Schau stellen, kommen die Feudalherren jedoch aufgrund der Städteprivilegien nicht heran. Und so erhöhen sie Jahr für Jahr die Steuerlast der Bauernschaft („Bauernschinderei“). Wenn ein Bauernkind geboren wird, wenn ein Bauer heiratet, wenn er stirbt: Immer sind hohe Abgaben fällig. Doch damit nicht genug: Weil die derart erhöhten Einkünfte den Feudalherren immer noch nicht genügen, werden neue Geldquellen entdeckt und verfeinert. Sie beruhen meist auf reiner Willkür – so etwa, wenn Feudalherren Bauern einfach in den Kerker werfen, um von ihnen Lösegeld zu erpressen. Auch Gerichtsverfahren erweisen sich als mögliche Einnahmequelle, so kommt es im großen Stil zur Rechtsbeugung, etwa durch Urkundenfälschungen.

Aus diesem Grund werden die „Pfaffen“ zu dieser Zeit immer wieder als gehässige Kreaturen dargestellt. Das prominenteste Beispiel hierfür bietet Till Eulenspiegel.[5] Die Zielscheiben seiner Scherze sind in erster Linie Fürsten und Geistliche – gerade deshalb wird er in den Jahren vor dem Bauernkrieg so populär.

Der Widerstand der Bauern gegen ihre immer brutalere Ausbeutung wächst nun überall an. Nachdem es bereits in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Frankreich und England zu großen Bauernaufständen gekommen war, werden im 15. Jahrhundert auch weite Teile Mitteleuropas erfasst. 1476 gewinnt der soziale Gleichheit und Askese predigende Hans Böheim von Niklashausen in kürzester Zeit Zehntausende Anhänger, bevor er als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. In den 1490er Jahren kommt es dann in Oberschwaben, im Allgäu, in Holland und in Friesland zu Bauernrevolten. Am Oberrhein verschwören sich Tausende Bauern zur sogenannten Bundschuh-Bewegung. Die Aufstandsversuche des Bundschuh werden verraten, aber ihre Anführer, allen voran Joß Fritz, entkommen in die Schweiz und organisieren die Bewegung immer wieder neu.

Die Aufstände reißen jetzt nicht mehr ab. 1514 erheben sich die Bauern in der Schweiz und in Ungarn. In Württemberg kommt es mit dem sogenannten Armen Konrad zur gewaltsamen Revolte, im Folgejahr erheben sich dann die Bauern in Kärnten, Krain und der Steiermark. Dass es so viele Aufstände gibt, belegt, wie sehr die Landbevölkerung unter der Last der Abgaben leidet.

Die Rolle der Reformation

Hinzu kommt noch ein ganz entscheidender Punkt: die Macht und Bedeutung der Religion. Denn in der Feudalgesellschaft legitimiert sich Herrschaft über die christliche Religion, die Ordnung gilt als gottgegeben. Und durch die Mitwirkung des Klerus an der Ausbeutung hat die Kirche selbst ein materielles Interesse am feudalen Herrschaftssystem. Mehr noch: Sie ist geradezu mit ihm verschmolzen. Deshalb gelten ihr alle Angriffe auf den Feudalismus als Ketzerei. Tatsächlich zieht sich die revolutionär-religiöse Opposition gegen den Feudalismus durch die Jahrhunderte; besonders bedeutend sind die böhmischen Hussiten des frühen 14. Jahrhunderts und die Täufer zur Zeit der Bauernkriege. Anders formuliert: Die Religion ist die ideologische Sphäre, in der die Bauern ihren Klassenkampf austragen.

Die 95 Thesen Martin Luthers von 1517 bereiten dann den Boden für eine massive Kritik am Klerus. Begünstigt wird die Reformation dabei durch die veränderte Stellung der Theologie. Denn die Macht, die sie einst auf dem Gebiet der intellektuellen Tätigkeit innegehabt hatte, war durch die Gründung von Universitäten ab dem späten 14. Jahrhundert und die Erfindung des Buchdrucks 1440 ausgehöhlt worden. Die Übersetzung der Bibel ins Deutsche und ihre massenhafte Verbreitung in Buchform beendet dann auch die Interpretationshoheit des Klerus über die Heilige Schrift.

Die Bauern erkennen sich und ihre Beschwerden in den Predigten und Schriften der Reformatoren wieder. Rasch zeichnet sich indes ab, dass es zwei unterschiedliche Konzeptionen der Reformation gibt. Die Gemäßigten wollen die Abhängigkeit von Rom und die katholische Hierarchie brechen. Ihnen gegenüber stehen die Radikalen, die das Reich Gottes im Hier und Jetzt verwirklichen wollen und die Kritik an der Kirche als Signal zum Aufstand verstehen. Luther, der Schützling des sächsischen Kurfürsten, lehnt das ab; für ihn ist die „Freyheyt eynes Christenmenschen“ rein religiös, nicht weltlich.[6] Ihm entgegen steht der egalitäre Revolutionär Thomas Müntzer, der im thüringischen Mühlhausen das plebejische Element stärkt und die Bauern bewaffnet. Zwischen diesen beiden nimmt der Schweizer Reformator Huldrych Zwingli eine Mittelposition ein.

Drei feindliche Lager, drei gewaltige Bauernhaufen

Bevor es aber zum großen Bauernkrieg kommt, probt 1522 der Adel, der seit geraumer Zeit seine Unabhängigkeit an die Fürsten zu verlieren droht, den Aufstand. Da Städte und Bauern von seinem Sieg wenig Gutes zu erwarten haben, bleibt der Adel jedoch auf sich gestellt, und die Revolte wird rasch niedergeschlagen. Sie ist das letzte Gefecht des deutschen Adels, der durch seine Niederlage als eigenständig handelnde Klasse dauerhaft ausgeschaltet wird.

Am Vorabend des Bauernkriegs stehen sich so drei Lager gegenüber: erstens das katholisch-reaktionäre Lager, das die traditionellen Verhältnisse beibehalten bzw. wiederherstellen will. Zu ihm gehören der König, die hohe Geistlichkeit, ein Teil der weltlichen Fürsten, der reichere Adel und das städtische Patriziat. Zweitens das lutherische, bürgerlich-reformierende Lager aus niederem Adel, der Bürgerschaft und einem Teil der weltlichen Fürsten; und drittens das revolutionäre Lager der Bauern und Plebejer.

Der Verlauf des Bauernkriegs lässt sich grob in vier zeitliche Abschnitte unterteilen. In der ersten Etappe, vom Sommer bis Weihnachten 1524, stehen die Bauern im Süden Württembergs auf. Darauf folgen, Phase Nummer zwei, die ersten Monate des Jahres 1525 bis Ostern, in denen die Bewegung in Oberschwaben ihr Programm entwickelt. Die dritte Etappe datiert von Ostern bis Anfang Juni 1525; in diese Zeit fallen die militärischen Auseinandersetzungen bis zur Niederlage in den großen Schlachten. Und viertens schließlich kommt es 1526 im Salzburger Land noch einmal zum Aufflammen des Krieges.

Alles beginnt, wie eingangs erwähnt, im Süden des Schwarzwalds, wo Bauern Ende Juni 1524 einen kriegerischen Haufen mobilisieren und eine Beschwerdeschrift verfassen, die sie beim Reichskammergericht einreichen. Darin beklagen sie die Härten der Leibeigenschaft, die Höhe der Abgaben und die Missstände im Rechtssystem – ohne Erfolg. Anfang Oktober schließen sich Hunderte Bauern aus dem Hegau am Bodensee zu einer „Eidgenossenschaft“ zusammen. Die Anlehnung an die benachbarten Schweizer ist kein Zufall, denn die dortigen Kantone waren seit der Vertreibung des tyrannischen Adels und Gründung der Eidgenossenschaft im späten 13. Jahrhundert reichsunmittelbar, also nur noch dem König untertan.

Bis Jahresende haben die Bauern am Hochrhein, von Basel bis Konstanz, ihre Forderungen in sogenannten Artikelbriefen niedergeschrieben, Organisationen aufgebaut und durch Eide gesichert. Die Abgaben an die Grundherren werden allerorten eingefroren. Die Reaktion lässt nicht auf sich warten: Mit dem Ziel, die aufrührerischen Bauern sobald wie möglich niederzuschlagen, wird Georg Truchsess von Waldburg, genannt Bauernjörg, von Erzherzog Ferdinand als Feldhauptmann bestellt. Dennoch bleibt es zunächst im Wesentlichen ruhig, weil den Fürsten schlicht keine Soldaten zur Verfügung stehen, da diese in Italien Krieg gegen die Truppen des französischen Königs führen.

Zur Jahreswende beginnen sich dann in ganz Oberschwaben kriegerische Haufen zu bilden, die im Februar und März 1525 auf drei gewaltige Bauernhaufen anwachsen: den Baltringer Haufen, den Seehaufen und den Allgäuer Haufen. Jeder von ihnen versammelt etliche Tausend Bauern, aber auch Bürger, Geistliche, Bergknappen und Landsknechte. Allerdings wollen diese Haufen zunächst gar keinen Krieg führen, sondern bloß durch eine drohende Haltung Konzessionen ertrotzen. Deshalb setzen sie auf Verhandlungen mit dem Schwäbischen Bund, dem 1488 gegründeten Zusammenschluss der Reichsstände in der Region, also von Fürsten, Adel, Klerus und freien Reichsstädten.

Die Zwölf Artikel der Bauernschaft

Am 6. März 1525 treffen sich in Memmingen etwa 50 Vertreter der drei oberschwäbischen Bauernhaufen, um über ein gemeinsames Auftreten gegenüber dem Schwäbischen Bund zu beraten. Die Verhandlungen gestalten sich schwierig, da die Baltringer noch auf einen Ausgleich mit den Herren hoffen, während die Allgäuer schon zum Kampf bereit sind.

Mitte März versammeln die Bauern sich erneut und verabschieden zwei Papiere, deren historische Bedeutung kaum überschätzt werden kann: eine Bundesordnung, in der sie ihre innere Organisation festlegen, und die berühmten „Zwölf Artikel“, in denen sie ihre Forderungen aufstellen.[7] Letztere werden unverzüglich gedruckt und veröffentlicht unter dem Titel „Die gründlichen und rechten Hauptartikel aller Bauernschaft und Hintersassen der geistlichen und weltlichen Obrigkeiten, von welchen sie sich beschwert vermeinen“. In rascher Folge erscheint die Schrift in zahlreichen Auflagen und verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Süddeutschland und weit darüber hinaus. Die Zwölf Artikel gelten heute als die historisch erste Aufzeichnung von Menschen- und Freiheitsrechten. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert: zum einen, weil die Zwölf Artikel Jahrhunderte vor der Verkündung der Menschenrechte durch die französische Nationalversammlung entstehen, und zum anderen, weil sie nicht von hochgebildeten Intellektuellen, sondern von den Bauern selbst beschlossen werden.

In den Zwölf Artikeln geht es um die Menschenwürde – und um die „Freyheyt“. In ihren Feldlagern diskutieren die Bauern darüber in einer Intensität, deren soziale Breite später nicht mehr erreicht wird. Und so besagt der dritte Artikel, „dass wir frey seyen und wöllen sein“. Zu diesem Behuf fordern die Bauern die Aufhebung der Leibeigenschaft und Reduzierung der Abgaben. Darüber hinaus verlangen sie die Freigabe von Jagd und Fischerei für alle sowie die Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Besitzes, der sogenannten Allmende. Jede Gemeinde soll das Recht erhalten, den eigenen Pfarrer zu wählen. Strafen sollen von einer unabhängigen Gerichtsbarkeit und nicht länger willkürlich vom Grundherren verhängt werden.

Seit dem Beginn der Aufstände hatten die Bauern die Wiederherstellung des Alten Rechts gefordert, das ja immer wieder von den Fürsten zu ihrem Nachteil manipuliert worden war. Die Zwölf Artikel gehen jedoch darüber hinaus: Nicht das tradierte Alte Recht, sondern das Evangelium soll von jetzt an der Maßstab für eine gerechte Ordnung sein.

Für die Herrschenden sind die Zwölf Artikel eine ungeheuerliche Provokation. Dass die Untertanen es überhaupt wagen, Forderungen zu erheben, ist in ihren Augen eine bodenlose Frechheit, die umgehend durch militärische Gewalt beantwortet werden muss. In Ulm heuert der Schwäbische Bund fieberhaft Landsknechte an, und Erzherzog Ferdinand leiht sich Geld von den Augsburger Kaufmannsfamilien der Fugger und Welser, um die Rüstungsanstrengungen zu finanzieren.

Die großen Schlachten

Anfang April 1525 befinden sich mehrere Zehntausend Bauern unter Waffen. Auch Städte schließen sich den Aufständischen an – manche aus freien Stücken, andere unter Androhung von Gewalt. Es bilden sich weitere Haufen, so in Neckartal und Odenwald unter Jäcklein Rohrbach und Margarete Renner, die „Schwarze Hofmännin“ genannt wird – eine der wenigen namentlich bekannten Frauen, die sich aktiv am Aufstand beteiligten.

Als der Neckartaler Haufen dann am 17. April den von den Bauern gehassten Grafen Ludwig von Helfenstein und seine Ritter nach ihrer Gefangennahme töteten, indem man sie „durch die Spieße jagt“, ist der Aufschrei groß. Die sogenannte Weinsberger Bluttat alarmiert den Adel und veranlasst Luther, der sich allerdings bereits vorher auf die Seite der Herrschaft gestellt hatte, zu seiner konterrevolutionären Schrift „Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern“. In ihr weist Luther die Forderungen der Bauern schroff zurück und fordert bedingungslosen Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Die Bauern wollten, so Luther, „christliche Freiheit ganz fleischlich machen“. Die Freiheit aber sei auf das Reich Gottes beschränkt. Die Bauern selbst nennt er „treulose, meineidige, ungehorsame, aufrührerische Mörder, Räuber, Gotteslästerer“. Luther fordert, man solle sie „zerschmeißen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann, und gedenken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann denn ein aufrührerischer Mensch, wie man einen tollen Hund totschlagen muss“. Nach der Bluttat von Weinsberg vereinigen sich die Neckartaler und Odenwälder mit der vom fränkischen Adligen und Reichsritter Florian Geyer geführten Schwarzen Schar zum Hellen Lichten Haufen. Nach der Wahl des militärisch versierten Haudegens Götz von Berlichingen, des „Ritters mit der eisernen Faust“, zum Anführer trennen sich allerdings die Radikaleren, darunter auch Geyer, vom Haufen. Der wankelmütige Götz von Berlichingen wird die Bauern schließlich kurz vor der Entscheidungsschlacht verraten.

Im April verfügt Georg Truchsess über rund 10 000 Mann. Seine Strategie ist simpel: Er will die schlecht ausgerüsteten Haufen zerschlagen, indem er sie einzeln in der Schlacht besiegt. Dazu verlegt er sich auf eine List: Er stellt den Bauern Verhandlungen in Aussicht. Die hoffnungsfrohen Bauern nehmen das Angebot an, beide Seiten einigen sich auf einen Waffenstillstand.

Hier offenbart sich das doppelte Kardinalproblem der Bauern: Zum einen sind sie immer wieder bereit, sich auf ein Abkommen mit der Herrschaft einzulassen, sofern ihnen Konzessionen zugesichert werden, mögen diese auch noch so vage sein. Und zum anderen ist die Weltsicht der Bauern hochgradig provinziell. Die allermeisten von ihnen haben keinerlei Schulbildung genossen, können also weder lesen noch schreiben, und im Mittelpunkt ihres Interesses, ihrer Weltsicht, stehen stets der eigene Hof und die dörfliche Gemeinschaft. Mit den Adligen in der eigenen Region werden sie rasch fertig, aber sie kämpfen – auch wenn sie sich durchaus absprechen –, letztlich doch einzeln, auf ihre jeweilige Region beschränkt, und vermögen es nicht, sich überregional zusammenzuschließen.

Der Truchsess dagegen denkt strategisch und bricht aus heiterem Himmel den Waffenstillstand, was ihm das Überraschungsmoment und den Sieg beschert. Zehntausende Bauern fallen im Mai und Juni 1525 auf den Schlachtfeldern. In der Stunde der Niederlage zeigt sich, dass die Grausamkeit der Herrschaft jene der Bauern weit übersteigt. Zahlreiche Bauern werden niedergemetzelt oder hingerichtet. Florian Geyer leistet mit dem kleinen Rest seines Schwarzen Haufens zwar noch Widerstand, wird aber am 9. Juni 1525 in der Nähe von Würzburg ermordet. Am Ende des fast einjährigen Aufstands sind die Bauern demoralisiert, und die Fürsten haben den Sieg davongetragen – auch wenn die Kämpfe in der Pfalz, im Elsass und später in Salzburg und Tirol noch eine Weile weitergehen.

Die Revolution in Thüringen

Eine besondere Rolle im Bauernkrieg spielte Thüringen, das, nicht zuletzt aufgrund von Luthers Wirken, als Kernland der Reformation gilt. Hier kommen die zunehmenden Widersprüche zwischen Lutheranern und Radikalen voll zur Entfaltung. Das liegt vor allem an Thomas Müntzer, einem der, so Heinrich Heine, „heldenmütigsten und unglücklichsten Söhne des deutschen Vaterlandes“.[8] Der vermutlich 1489 im Harz geborene Müntzer schließt sich nach seinem Theologiestudium Luther und der reformatorischen Bewegung an. 1523 erhält er eine Pfarrei in Allstedt. Müntzer heiratet und reformiert den Gottesdienst, den er als erster Pfarrer überhaupt in deutscher Sprache abhält.

Wie die meisten einfachen Geistlichen steht er, anders als die geistliche Obrigkeit, in engem Kontakt mit den einfachen Bauern und erfährt hautnah, wie sehr sie unter der Last der Abgaben leiden. Am 13. Juli 1524 hält Müntzer dann vor Herzog Johann und dessen Sohn seine sogenannte Fürstenpredigt, in der er die sozialen Missstände anprangert und die Obrigkeit zum Machtverzicht auffordert. Damit redet er sich allerdings um Kopf und Kragen, der Fürst und die Ratsherren verlangen seine sofortige Absetzung. Auch Luther stellt sich gegen Müntzer, den er den „Satan von Allstedt“ nennt. Müntzer verspottet Luther seinerseits als „das geistlose, sanft lebende Fleisch zu Wittenberg“.

Nach seinem erzwungenen Abgang aus Allstedt begibt Müntzer sich nach Mühlhausen. Hier nimmt er Kontakt zu Heinrich Pfeiffer und der aufbegehrenden Volksschicht auf, die sich primär aus besitzlosen Menschen und Handwerkern der Stoffe, Leder und Pelze verarbeitenden Gewerbe zusammensetzt. Gemeinsam gründen sie den bewaffneten „Ewigen Bund Gottes“, der bald auf 200 Mann anwächst, können sich aber zunächst nicht gegen den Rat der Stadt durchsetzen.

Müntzer zieht dann nach Süddeutschland und in die Schweiz, wo er miterlebt, wie die Bauern sich gegen die Obrigkeit erheben. Im Frühjahr 1525 kehrt er nach Mühlhausen zurück, um eine Pfarrei zu übernehmen. Aber Müntzer will, im Gegensatz zu Luther, nicht nur die Kirche, sondern auch die Gesellschaft verändern. Gestützt auf den „Ewigen Bund Gottes“ kommt es am 17. März 1525 in Mühlhausen zur Stadtrevolte. Der neue Stadtrat proklamiert die Abschaffung aller Obrigkeit sowie die Auflösung der Klöster und die Einziehung des geistlichen Besitzes.[9]

Mit der erfolgreichen Revolution in einer der größten Städte der Region im Rücken schürt Müntzer unter den Bauern den Hass auf die tyrannische Obrigkeit. Parallel zu den Kämpfen in Süddeutschland kommt es am 15. Mai 1525 im thüringischen Frankenhausen zur Schlacht, in der die von Müntzer geführten, schlecht bewaffneten Bauern fast vollständig aufgerieben werden. Von rund 6000 Bauern sollen lediglich 1000 überlebt haben. Noch heute heißt die Anhöhe des Kampfes „Schlachtberg“ und die Bergflanke „Blutrinne“.

Im Anschluss werden Müntzer und mit ihm all jene Priester, die die Bauern unterstützt hatten, die ihre, mit Gramsci gesprochen, „organischen Intellektuellen“ gewesen waren, gefoltert und getötet. Im Sommer 1525 ist damit die Fürstenherrschaft in sämtlichen deutschen Landen wieder gefestigt, sieht man vom Salzburger Land ab, wo es 1526 noch einmal zum Aufstand kommt.

Für das Scheitern der Revolution gibt es letztlich mehrere Gründe: erstens die im Bauerntum verwurzelte „Lokalborniertheit“, sprich: ihre bloß lokale Orientierung, die eine über das engere Umfeld hinausreichende Kooperation erschwerte und es so den Fürsten ermöglichte, die einzelnen Haufen getrennt zu schlagen; zweitens das immer wieder allzu leichtfertige Vertrauen in die vagen Versprechungen der sie immer wieder betrügenden Obrigkeit; drittens mangelnde militärische Ausrüstung und Kenntnisse sowie schließlich viertens ein schwaches und in seiner Haltung zur Revolution schwankendes städtisches Bürgertum.

Die historische Bedeutung des Bauernkriegs

Die Konsequenz der fürstlichen Konterrevolution war die Restauration: Die Feudalgesellschaft wurde wiederhergestellt – und mit ihr auch das in Hunderte souveräne Territorien zersplitterte „Teutschland“, mit weitreichenden Folgen bis hin zur, im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, „verspäteten“ Nationalstaatsentwicklung. In Ostdeutschland und Österreich gelingt es den Feudalherren sogar, mit der alten Fronhofverfassung die sogenannte zweite Leibeigenschaft einzuführen. Hier liegen die Wurzeln für das despotische preußische Junkertum, dessen langer Arm der Macht bis ins späte 19. und frühe 20. Jahrhundert – bis zu Bismarck und Hindenburg – reicht.

Erschwerend hinzu kommt noch der Sieg Luthers über Müntzer, also der gemäßigten über die radikale Reformation. Luthers Lehre, und mehr noch die Calvins, war maßgeblich verantwortlich für das, was Max Weber in seiner Schrift„Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ benannte, nämlich die Suche nach einem gottgefälligen Leben durch besonders harte und erfolgreiche ökonomische Anstrengung. Wichtiger noch scheint mir aber der von Luther beschworene Untertanengeist. Dass Luther von den Geknechteten kategorisch verlangt, der Obrigkeit bedingungslos untertan zu sein, hat tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen.[10]

Die feudalen „Sieger der Geschichte“ machten sich danach unverzüglich ans Werk, jede positive Erinnerung an den Bauernkrieg auszulöschen – was ihnen größtenteils auch gelang. Aber die Aufstände waren zu groß gewesen, als dass sie die Erinnerung ganz aus dem kollektiven Gedächtnis hätten tilgen können. Krieg und Niederlage wurden bereits in der zeitgenössischen Kunst verarbeitet, etwa von Albrecht Dürer. Die künstlerische Erinnerung an die Ereignisse setzte sich fort bis zu Käthe Kollwitz und Werner Tübkes zu DDR-Zeiten entstandenem Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen.

Doch während der Bauernkrieg und speziell Thomas Müntzer in der DDR-Geschichtsschreibung prominent behandelt (und teilweise auch ideologisch instrumentalisiert) wurden,[11] ließ die Bonner Republik, die ihr Augenmerk vor allem auf Martin Luther und die Reformation richtete, dieses wichtige Ereignis der deutschen Geschichte gewissermaßen links liegen. Heute dagegen wäre es umso mehr an der Zeit, einen neuen Blick auf diese so wichtige Epoche zu werfen – als Aufstand gegen die feudalen Obrigkeiten und erste deutsche Revolution für die „Freyheyt“.

[1] Peter Blickle, Der Bauernkrieg. Die Revolution des gemeinen Mannes, München 2018, S. 13.

[2] Friedrich Engels, Der deutsche Bauernkrieg, erstmals veröffentlicht in: „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“, 1850.

[3] Ludolf Kuchenbuch, Marx, feudal. Beiträge zur Gegenwart des Feudalismus in der Geschichtswissenschaft, 1975-2021, Berlin 2022.

[4] Vgl. Fabian Lehr, Der Bauernkrieg. Antifeudale Revolution in Deutschland, Berlin 2017.

[5] Er soll schon im 14. Jahrhundert gelebt haben, aber das Buch mit seinen Streichen wird erstmalig 1510 veröffentlicht; die älteste erhaltene Ausgabe ist von 1515.

[6] Vgl. das Interview mit der Luther-Biografin Lyndal Roper im Podcast „Rosalux History“, Folge 26 (2024).

[7] Zur Entstehung der beiden Schriften vgl. auch Thomas Kaufmann, Der Bauernkrieg. Ein Medienereignis, Freiburg i. Br. 2024 [i.E.], Kap. 3.

[8] Heinrich Heine, Französische Zustände. Beilage zu Artikel VI (1831/32).

[9] Vgl. Andrew Drummond, The Dreadful History and Judgement of God on Thomas Müntzer. The Life and Times of an Early German Revolutionary, London und New York 2024.

[10] Der literarische Klassiker hierzu: Heinrich Mann, Der Untertan, Leipzig 1918.

[11] Alexander Fleischauer, Die Enkel fechten’s besser aus. Thomas Müntzer und die Frühbürgerliche Revolution – Geschichtspolitik und Erinnerungskultur in der DDR, Münster 2010.