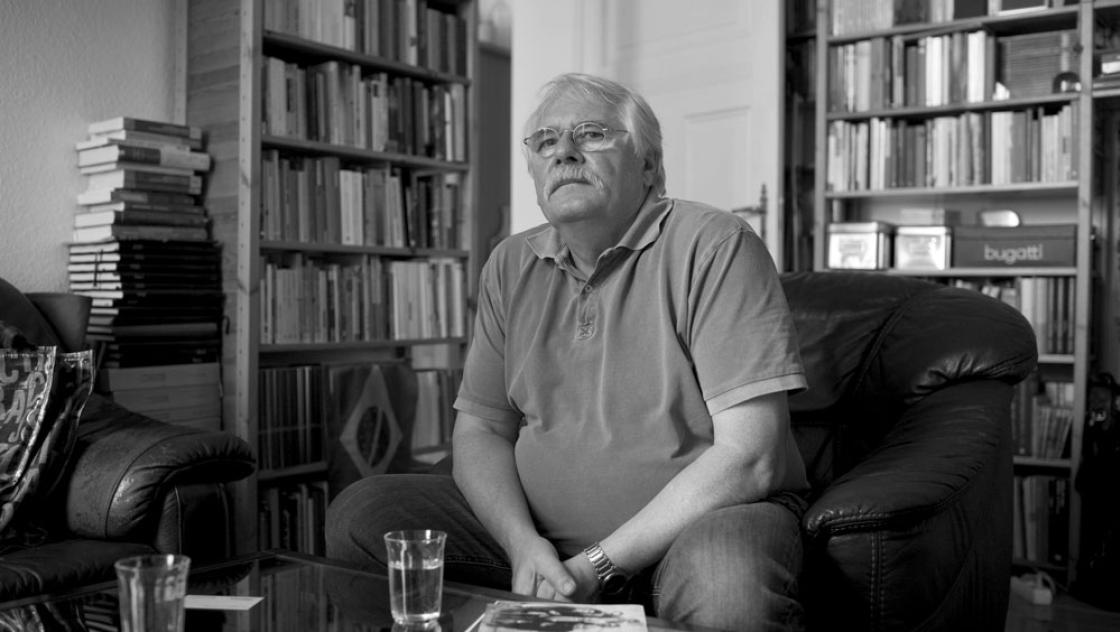

Gerd Poppe (1941–2025)

Bild: Gerd Poppe am 2.6.2009. Er starb am 29. März 2025 im Alter von 84 Jahren (IMAGO / Christian Thiel)

Am 29. März starb im Alter von 84 Jahren eine der wichtigsten und mutigsten Stimmen der DDR-Opposition. Seit 1968 in oppositionellen Kreisen der DDR aktiv, protestierte Gerd Poppe, genannt „Poppoff“, 1976 gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns, was dem studierten Physiker ein Berufsverbot einbrachte (zeitweilig verdiente er seinen Lebensunterhalt als Maschinist im Keller einer Berliner Schwimmhalle). Nachdem er 1985 die Oppositionsgruppe Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM) gegründet hatte (zusammen mit Bärbel Bohley und Wolfgang Templin), wurde diese zu einem Treiber der friedlichen Revolution. Nach der Zeitenwende von 1989/90 saß Poppe bis 1998 für die Grünen im Bundestag, anschließend war er bis 2003 der erste Beauftragte für Menschenrechte im unter Rot-Grün neu geschaffenen Amt. Als früher, hellsichtiger Kritiker Wladimir Putins wie auch der chinesischen Diktatur schrieb er im Jahr 2002, kurz nach den Anschlägen von Nine Eleven: „Die Unterdrückung ganzer Völker – Uiguren, Tibeter, Tschetschenen – ist kein Beitrag zum Antiterrorkampf. Ganz im Gegenteil: Sie schafft erst den Nährboden für die Zunahme extremistischer Gewalt.“

Vor genau 35 Jahren, im Mai 1990, kurz nach der für die Bürgerrechtsbewegung so enttäuschend verlaufenen letzten – und ersten freien – Volkskammerwahl, die den kommenden Bundestagswahlsieg Helmut Kohls vorbereitete, bilanzierte Gerd Poppe gemeinsam mit seiner damaligen Frau und Mitstreiterin Ulrike Poppe in den »Blättern« die 40 Jahre der DDR, die Idee des „demokratischen Sozialismus“ und das Erbe der friedlichen Revolution, wie auch ihre Chancen. – D. Red.

[...]

Gerd Poppe: Das überraschende Resultat der DDR ist für mich, dass es einem total erniedrigten Volk gelungen ist, wenn auch nicht ganz allein, diese Strukturen von innen heraus zu verändern. Das Ergebnis ist nun allerdings die Abschaffung der DDR, was nicht den Intentionen der Opposition entspricht. Es ist das Resultat von verschiedenen Ereignissen.

Aber wenn man sich unsere, für manchen hoffnungslose, Position in den letzten zwanzig Jahren ansieht, ist es schon erstaunlich, zu sehen, wie wenig Gegenwehr die stalinistischen Strukturen aus sich heraus aufbrachten. Mit diesem Beitrag hatten wir eigentlich nicht gerechnet. Mit dem authentischen Beitrag eines Volkes, das auf die Straße geht und das auch kreativ sein kann, nach jahrzehntelangem Stillschweigen.

– Das auch als Hoffnung für die Zeit nach der Vereinigung. Es könnte unter Umständen auf eine Wiederholbarkeit hindeuten, in einem vereinigten Deutschland.

Für mich war es zunächst einmal Hoffnung, was sich jahrelang mit dem Begriff des demokratischen Sozialismus umschreiben ließ, besonders um 68 herum und in der DDR mit einer Zeitverschiebung auch nach ‘68. Ja, und danach – da war es, glaube ich, nicht mehr nur eine Sache der DDR allein, sondern der Zusammenbruch eines Imperiums. Vielleicht war hierzulande, wo linke Traditionen noch eine größere Rolle spielten als in Osteuropa, das Scheitern vorprogrammiert. Der Zusammenbruch – auch eines utopischen Modells oder eines gesamtgesellschaftlichen Entwurfs. Die Feststellung, dass eine Arbeiterbewegung sich eben nicht nach Lehrbuch verhält, sondern nun ausgerechnet der Teil der Bevölkerung gewesen ist, der das, was auf dem Papier vorzugsweise ihm dienen sollte, zum Scheitern gebracht hat.

Ulrike Poppe: Ich habe mich immer ein Stück weit identifiziert mit diesem System, wenngleich auch kritisch und in Distanz zu vielem, was hier passiert ist. Aber meine Identifikation habe ich daher, dass ich immer noch auf einen Gegenentwurf gehofft habe – gegen eine Konsumgesellschaft nach westlichem Muster, die sich für mein Urteil bisher nicht in der Lage gezeigt hat, die anstehenden und dringenden Menschheitsprobleme wirklich ausreichend zu bewältigen. Wie das Problem des immer mehr verarmenden Südens oder das ökologische Problem. Und ich habe mit dem Sozialismus die Hoffnung verbunden, dass hier der Keim für eine Gesellschaft entwickelt werden könnte, die sich eben nicht auf Kosten der Dritten Welt ernährt und die andere Werte favorisiert als die, die durch den Profit bestimmt werden. Ich habe dann allerdings wie meine Mitbürgerinnen und Mitbürger auch die schlimme Erfahrung machen müssen, dass dieser Entwurf hier mindestens ebenso untauglich war und ist...

Immer wieder musste ich merken, das System hier funktioniert auch nicht. Ja, dass diese Gesellschaft, die sich moralisch höherwertig wähnte, in vielen Teilen noch unter der westlichen liegt, zum Beispiel im Bezug auf Menschenrechte, im Bezug auf bürgerliche Freiheiten. Dieser Widerspruch forderte natürlich zu einer kritischen Haltung heraus, und deshalb waren wir in der Opposition. Wir waren aber nicht in der Opposition, um dieses System hier umzukehren in ein System nach westlichem Muster, sondern eigentlich, um dieses System zu reformieren und etwas daraus zu machen, was wirklich neu ist und was fähig ist, tatsächlich eine Variante einer Gesellschaft, eines Gemeinwesens darzustellen, die der Menschheit eine Zukunft bringen könnte.

Gerd: Für die 60er und 70er Jahre kann man vielleicht davon reden, dass die Linke oder die Opposition im weiteren Sinne noch nach Modellvorstellungen gesucht hat, um einen demokratischen Sozialismus zu installieren.

Aber in den frühen 80er Jahren hat sich die Fundamentalopposition gegen die globale Betroffenheit viel stärker durchgesetzt, mit der Friedensbewegung und der Ökologiebewegung. Da ist zum Beispiel schon dieser elementare Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital, der sicherlich weiter bestanden hat, zugedeckt worden. Von diesen globalen Problemen. Das war natürlich zunächst nichts DDR-Spezifisches. DDR-spezifisch war sicher auch nicht unbedingt, dass dann die notwendigen gesellschaftlichen Änderungen nicht so sehr im Sinne eines neuen Gesamtentwurfes gesehen wurden, sondern erst einmal im Sinne der grundsätzlichen Notwendigkeit, Demokratie herzustellen, Menschenrechte zu garantieren, Öffentlichkeit, Rechtsstaatlichkeit zu erreichen. Und erst mal offen zu lassen, was dann am Ende stehen würde. Also erst einmal die Grundvoraussetzungen zu schaffen, nach denen eine Gesellschaft sich reformieren kann. Und dieses Ziel haben wir ja letzten Endes irgendwie erreicht.

Man kann jetzt nicht einfach von einem Scheitern sprechen, wenn man auf die Folgen des 9. November sieht. Es gibt heute schließlich diese neue Möglichkeit, sich in der Gesellschaft zu artikulieren. Dass der nächste Schritt nicht getan wurde, daraus etwas ganz Eigenständiges zu schaffen – nun ja, wir haben jetzt erst mal die Voraussetzungen geschaffen, um Demokratie auf eine andere Weise zu betreiben, als sie uns vom Westen vorgemacht wird.

Ulrike: Es ist eine Kultur des Widerstands gewachsen. Das sind auch Werte, die einzubringen wären.

Was kommt nach der Revolution?

Gerd: Einen Punkt haben wir gerade schon benannt: Unsere Arbeit wird einen Sinn machen, zumindest dadurch, dass es dann auch eine neue Art von deutscher Opposition gibt. Das wäre der innerdeutsche Aspekt. Das zweite, und das interessiert uns besonders im Hinblick auf Mittel- und Osteuropa, ist natürlich wieder eine Frage der Modellvorstellungen, die kontrovers diskutiert werden müssen: der KSZE-Prozess und auf der anderen Seite diese Vorstellung von der Nato als politischer Institution. – Da könnte für uns ein großes Betätigungsfeld liegen.

Die Antwort auf die Frage, was „danach“ kommt, wird sehr davon abhängen, inwieweit es uns gelingt, von dieser Deutschtümelei wegzukommen. Wir müssen die Ansätze der Friedens- und der Ökologiebewegung wieder aufgreifen. Was eine ganze Zeit lang verdrängt und als Thema in der Gesellschaft unterdrückt worden ist. Es geht auch um eine Wiederbelebung der blockübergreifenden Traditionen der Opposition, die es in besonderem Maße zwischen Polen, Tschechen, Ungarn und Westeuropäern unter Einbeziehung auch von Leuten aus der DDR-Opposition gegeben hat. Dass es gelingt, Vorschläge für Europa zu machen, und nicht nur Vorschläge, sondern auch gemeinsam zu handeln. Denn bis jetzt sind das in all diesen Ländern ganz eigene Abläufe und es gibt recht wenig Gemeinsames, Aktionen z.B.

Ulrike: Ich habe große Angst, dass ein deutscher Nationalismus, zwangsläufig, glaube ich, auf uns zukommt. Was die DDR-Bevölkerung betrifft, besonders aus drei Gründen: Die DDR-Bevölkerung hat ein sehr beschädigtes Selbstwertgefühl, was sich jetzt dadurch verändert, dass die Leute durch die harte Westmark „wieder wer sind“, wie es so schön heißt. Die Menschen hier haben durch ihre jahrzehntelange Abschottung wenig Erfahrung mit anderen Kulturen. Daraus resultiert auch die Distanz – bis hin zur Feindlichkeit – gegenüber Ausländern. Das Dritte ist die mangelnde Aufarbeitung der eigenen Geschichte des deutschen Faschismus.

Die ist in der DDR auf andere Weise versäumt worden als in der Bundesrepublik. Die DDR hat sich eben als Siegerland gefühlt, sie hat in der Tradition der Opfer gestanden, und deshalb hat es an wirklicher Auseinandersetzung gerade mit dem gewöhnlichen Faschismus gefehlt. Aus diesen drei Gründen wird der Nationalismus für Deutsche jetzt sicherlich zu einem großen Problem, und es gilt gegenzusteuern.

Gibt es Licht am Ende des Tunnels? Werden die Deutschen hüben und drüben in absehbarer Zeit den Kopf freibekommen für den „Rest der Welt“?

Gerd: Ob die Deutschen den Kopf wieder dafür freibekommen werden, dass es auch noch andere Völker und andere Fragen auf der Welt gibt? – Da wird nach ihrer Bereitschaft nicht gefragt werden. Das wird ganz einfach so massiv auf sie zukommen, dass sie gar nicht mehr anders können, als sich um diese Probleme stärker zu kümmern. Gibt es „Licht am Ende des Tunnels“? Insofern, als wir es ja schon einmal aus einer scheinbar aussichtslosen Situation heraus geschafft haben, ein bisschen was zustande zu bringen. Warum nicht ein zweites Mal?!

Ulrike: Das hängt, glaube ich, in hohem Maße auch davon ab, welche Möglichkeiten die Demokratie, die wir hier schaffen wollen, uns bringt. Ob sie also auch der Opposition die Möglichkeit gibt, ihren Entwurf in die Gesellschaft einzubringen und Politik mitzubestimmen, gerade in den angesprochenen, übergeordneten Punkten.

Gerd: Ich glaube nicht, dass wir da allzu pessimistisch sein müssen. Man stellt uns immer diese Frage: Ihr habt die Sache eingeleitet und nun werden euch die Dinge aus der Hand genommen... Jeden zweiten Tag hören wir das...

Ulrike: Aber wir sind trotzdem noch da. Und haben mehr Möglichkeiten als früher, zweifellos...

Gerd: Ja, wir haben jetzt demokratische Möglichkeiten, auch wenn wir mit dieser Art Demokratie noch nicht zufrieden sind.