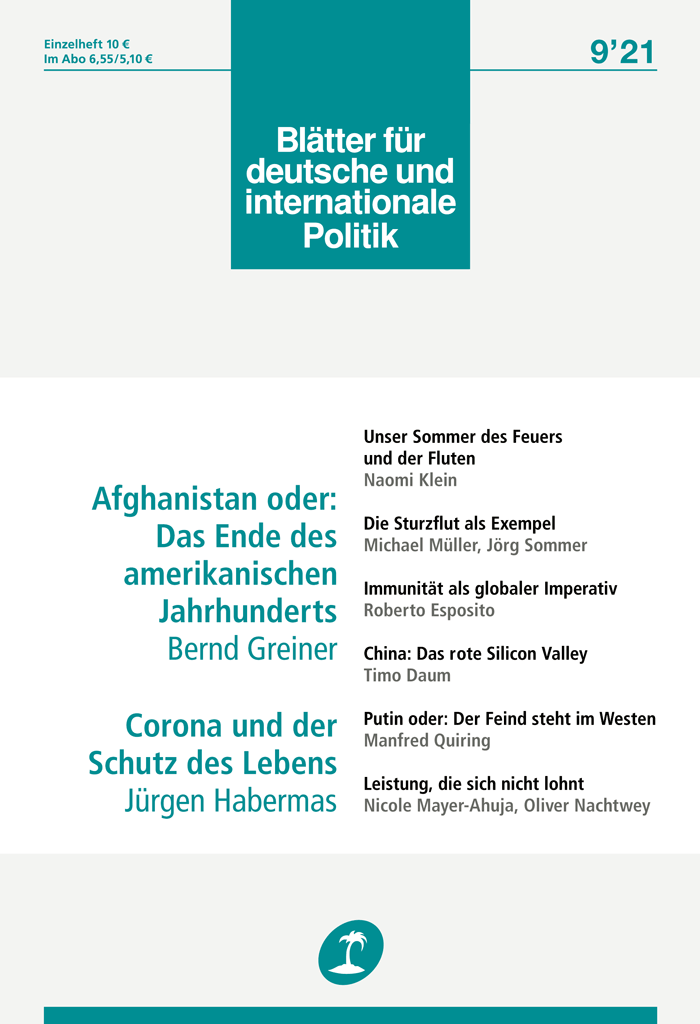

Bild: Evakuierte an Bord einer C-17 Globemaster III auf dem Hamid Karzai International Airport in Afghanistan, 21.8.2021 (IMAGO / ZUMA Wire)

Die Dimension des Versagens der Vereinigten Staaten in Afghanistan ist atemberaubend. Dabei handelt es sich nicht um ein Versagen von Demokraten oder Republikanern, sondern um ein dauerhaftes Versagen der amerikanischen politischen Kultur, das sich im mangelnden Interesse der US-Politik äußert, andere Gesellschaften zu verstehen. Und das ist nur allzu typisch.

Nahezu jede US-Militärintervention der letzten Jahrzehnte in Entwicklungsländern hat sich als Fehlschlag erwiesen. Seit dem Koreakrieg lassen sich nur schwer Ausnahmen finden. In den 1960er Jahren und in der ersten Hälfte der 1970er Jahre kämpften die USA in Indochina – Vietnam, Laos und Kambodscha – und zogen nach einem Jahrzehnt grotesken Blutzolls schließlich geschlagen ab. Etwa zur gleichen Zeit setzten die USA in ganz Lateinamerika und Teilen Afrikas Diktatoren ein – mit katastrophalen, jahrzehntelangen Folgen. Man denke an die Mobutu-Diktatur in der Demokratischen Republik Kongo nach der von der CIA unterstützten Ermordung Patrice Lumumbas Anfang 1961 oder an die mörderische Militärjunta von General Augusto Pinochet in Chile nach dem von den USA unterstützten Sturz Salvador Allendes im Jahr 1973. In den 1980er Jahren suchten die USA unter Ronald Reagan Mittelamerika in Stellvertreterkriegen heim, um linke Regierungen zu verhindern oder zu stürzen. Davon hat sich die Region bis heute nicht erholt.

Seit 1979 haben vor allem der Nahe und Mittlere Osten sowie Westasien die Torheit und Grausamkeit amerikanischer Außenpolitik zu spüren bekommen. Der Afghanistankrieg begann vor 42 Jahren, also im Jahr 1979, als die US-Regierung unter Jimmy Carter verdeckt islamische Dschihadisten unterstützte, um ein von der Sowjetunion gestütztes Regime zu bekämpfen. Bald trugen die von der CIA geförderten Mudschaheddin dazu bei, eine sowjetische Invasion zu provozieren. Dadurch wurde die Sowjetunion in einen kräftezehrenden Konflikt verwickelt, während Afghanistan in eine 40 Jahre dauernde Abwärtsspirale aus Gewalt und Blutvergießen stürzte.

Die US-Außenpolitik sorgte in der gesamten Region für wachsendes Chaos. Als Reaktion auf den Sturz des Schahs von Persien im Jahr 1979 (ein weiterer von den USA eingesetzter Diktator) stattete die US-Regierung unter Reagan den irakischen Diktator Saddam Hussein mit Waffen für seinen Krieg gegen die junge Islamische Republik Iran aus. Es kam zu massenhaftem Blutvergießen und US-gestützter chemischer Kriegsführung. Auf diese blutige Episode folgten Saddams Invasion in Kuwait und zwei von den USA angeführte Golfkriege (1990 und 2003).

Die jüngste Runde der afghanischen Tragödie begann im Jahr 2001. Kaum einen Monat nach den Terroranschlägen vom 11. September ordnete Präsident George W. Bush eine von den USA geführte Invasion an, um die Dschihadisten zu stürzen, die von den USA zuvor unterstützt worden waren. Sein demokratischer Nachfolger Barack Obama setzte den Krieg fort und entsandte noch mehr Truppen. Und als ob das noch nicht genug gewesen wäre, wies Obama die Nato an, den libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi zu stürzen, was wiederum zu einem Jahrzehnt der Instabilität in Libyen und seinen Nachbarländern führte, darunter auch Mali.

All diesen Fällen liegt nicht nur politisches Versagen, sondern auch die Überzeugung des außenpolitischen Establishments der USA zugrunde, wonach die Lösung jeder politischen Herausforderung in militärischer Intervention oder CIA-gestützter Destabilisierung bestehe. Damit missachtet es völlig den Wunsch anderer Länder, der bitteren Armut zu entkommen. Die meisten Interventionen des US-Militärs und der CIA haben in Ländern stattgefunden, die um die Überwindung schwerer wirtschaftlicher Nöte ringen. Doch statt das Leid zu lindern und die Unterstützung der Öffentlichkeit zu gewinnen, sprengen die USA typischerweise noch die letzten Reste der im jeweiligen Land vorhandenen Infrastruktur in die Luft, während die gebildeten Fachkräfte fliehen, um ihr Leben zu retten.

Das fatale Primat des Militärischen

Selbst ein flüchtiger Blick auf die US-Ausgaben in Afghanistan offenbart die Dummheit amerikanischer Politik. Einem jüngst veröffentlichten Bericht der Aufsichtsbehörde der US-Regierung für den Wiederaufbau Afghanistans zufolge investierte Amerika zwischen 2001 und 2021 rund 946 Mrd. Dollar. Doch nicht einmal mit fast 1 Billion Dollar konnte man viele Herzen und Köpfe gewinnen. Das hat folgenden Grund: Von den 946 Mrd. Dollar wanderten ganze 816 Mrd. – oder 86 Prozent – in Ausgaben für die US-Truppen. Auch von den verbleibenden 130 Mrd. Dollar haben die Menschen in Afghanistan nur wenig gesehen, weil 83 Mrd. Dollar an die afghanischen Sicherheitskräfte gingen. Weitere rund 10 Mrd. Dollar wurden für Drogenbekämpfung ausgegeben, während 15 Mrd. Dollar für US-Behörden in Afghanistan bestimmt waren. Damit blieben nur noch magere 21 Mrd. Dollar für „Wirtschaftshilfe“ übrig. Kurzum: Weniger als 2 Prozent der US-Ausgaben für Afghanistan erreichten die afghanische Bevölkerung in Form von grundlegender Infrastruktur oder armutsmindernder Leistungen. Die USA hätten in sauberes Wasser und Kanalisation, Schulgebäude, Kliniken, digitale Vernetzung, landwirtschaftliche Ausrüstung und Beratung oder Ernährungsprogramme investieren können, um das Land aus der wirtschaftlichen Misere zu führen. Stattdessen lassen sie ein Land zurück, in dem die Lebenserwartung 63 Jahre beträgt, die Müttersterblichkeit bei 638 pro 100 000 Geburten und die Wachstumsverzögerungsrate der Kinder bei 38 Prozent liegen.

Die USA hätten in Afghanistan niemals militärisch intervenieren dürfen – weder 1979 noch 2001 und auch nicht in den darauffolgenden 20 Jahren. Aber einmal dort hätten die USA durch Investitionen in Müttergesundheit, Schulen, sauberes Wasser und Ähnliches ein stabileres und wohlhabenderes Afghanistan fördern können und sollen. Derartige humanitäre Investitionen hätten geholfen, dem Blutvergießen in Afghanistan ein Ende zu setzen.

Doch lieber betont die US-Spitzenpolitik der Öffentlichkeit gegenüber, dass für solche Kleinigkeiten kein Geld verschwendet wird. Die traurige Wahrheit ist: Die politische Klasse und die Massenmedien verachten die Menschen in den ärmeren Ländern. Freilich verachtet ein Großteil der US-Elite die Armen im eigenen Land in ähnlicher Weise.

Nach dem Fall von Kabul schieben die Massenmedien die Schuld am Scheitern der USA erwartungsgemäß auf die nicht auszurottende Korruption in Afghanistan. Dieser Mangel an amerikanischer Selbsterkenntnis ist erschreckend. Kein Wunder also, dass die USA nach Billionen-Ausgaben für Kriege im Irak, in Syrien, Libyen und anderswo nicht mehr vorzuweisen haben als Blut im Sand.

© Project Syndicate

Aus dem Englischen von Helga Klinger-Groier