Zur postkolonialen Konstellation in Ostdeutschland

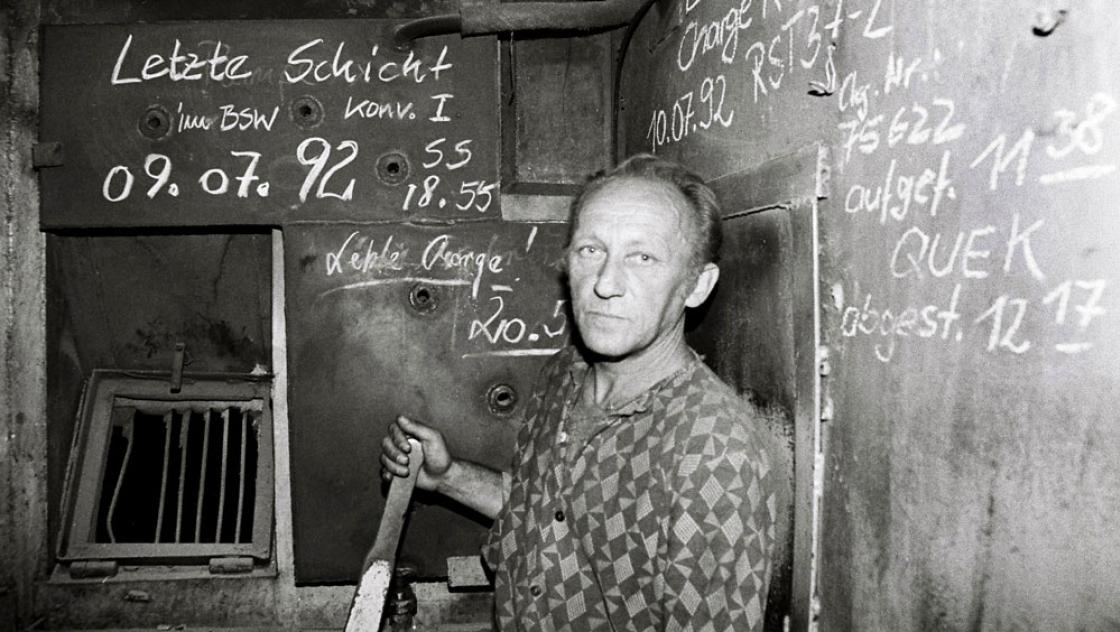

Bild: Im Stahl- und Walzwerk Maxhütte in Unterwellenborn, Thüringen, nach der letzten Schicht im Juli 1992. Aus dem VEB wurde nach der Wende eine GmbH im Besitz der Treuhandanstalt. Treuhandverfahren wie dieses ließen die Freiheits- und Partizipationsversprechen der westlichen Demokratie hohl klingen (IMAGO / fossiphoto)

Vor 35 Jahren, am 18. März 1990, wählten die Menschen in der DDR zum ersten und einzigen Mal in einer freien Wahl die Volkskammer. Ein Akt der Selbstbestimmung, der gleichzeitig den Anfang vom Ende des Staates markierte. Die Befürworter einer schnellen „Wiedervereinigung“ hatten gewonnen. Doch auch 35 Jahre nach dem Ende der DDR existiert auf ihrem Territorium eine, in vielen demoskopischen Erhebungen und Wahlergebnissen ablesbare, vom Westen deutlich unterscheidbare politische Kultur.[1]

Die Integration der „neuen Länder“ sollte nach dem Erfolgsmodell der alten Bundesrepublik vonstattengehen: eine demokratische Verfassung und die entsprechenden Institutionen, dazu erhebliche Transferleistungen à la Marshallplan, den Rest sollte die Zeit erledigen. Diese Rechnung ist offensichtlich nicht aufgegangen. Im Wesentlichen aus zwei Gründen: Erstens fiel – anders als in den Nachkriegsjahrzehnten in der BRD – die Demokratisierung der neuen Bundesländer nicht in eine Phase mit kontinuierlichem Wachstum, wie in den „Trente Glorieuses“ im Westen. Zweitens war der Kapitalismus, in den die ostdeutsche Wirtschaft integriert wurde, nicht mehr ein national eingegrenzter, „rheinischer“, sondern ein global organisierter Kapitalismus. Dieser konnte eine Bevölkerung von 16 Millionen problemlos mit allen Konsumgütern versorgen, ohne auf dem Gebiet des verblichenen Staates alte Produktionsstätten fortführen oder dafür gar neue errichten zu müssen.