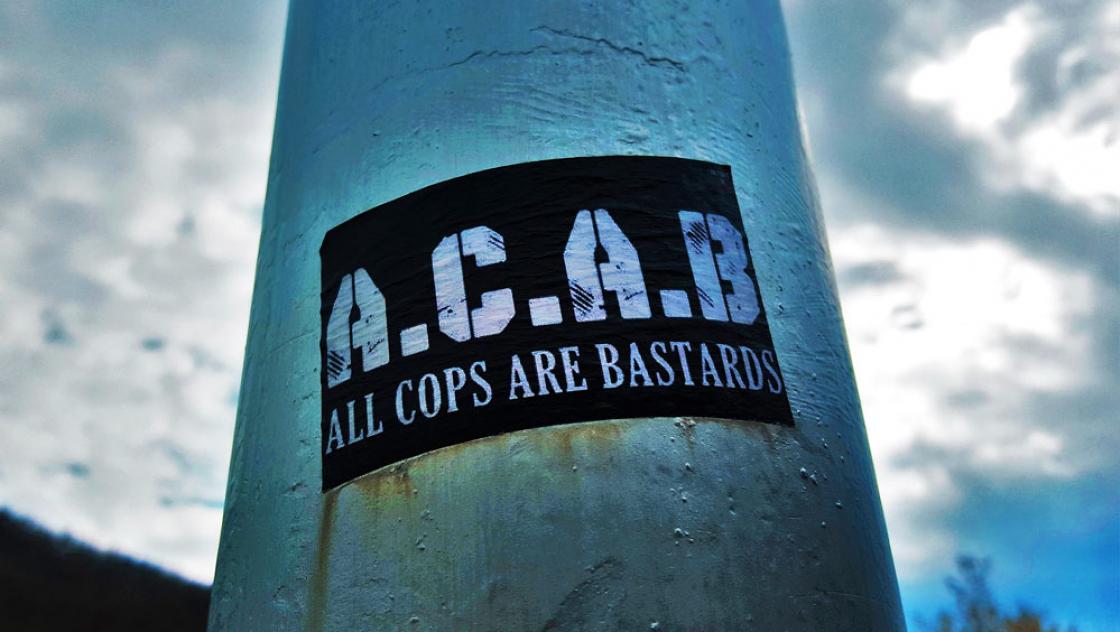

Bild: Vigan Hajdari / Pixabay

Seit Monaten wird über rassistische Vorfälle in den Reihen der Polizei diskutiert. Nachdem in der Oktober-Ausgabe der Polizeiwissenschaftler Rafael Behr die strukturelle Dominanzkultur der Polizei analysiert hat, beschäftigt sich im Folgenden der Sozialpsychologe Manfred Clemenz mit dem Vorwurf des Generalverdachts gegenüber der Polizei.

Mitte September konnte in Nordrhein-Westfalen ein rechtsextremes Netzwerk in der Polizei aufgedeckt werden: Mehrere Dutzend Beamte sollen in Chat-Gruppen rechtsextreme Hetze betrieben und rassistische Bilder ausgetauscht haben. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich schockiert: Die Funde seien „eine Schande“ und träfen die Polizei „ins Mark“. Offensichtlich, so räumte Reul ein, habe man es nicht länger mit Einzelfällen zu tun. Zugleich nahm er die Beamten vor einem Generalverdacht in Schutz: Das Gros der 50 000 Menschen, die bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen arbeiteten, sei „absolut integer“, so Reul.

Tatsächlich sollten wir uns – ohne das Ausmaß der rechtsradikalen Umtriebe zu relativieren – davor hüten, vorschnell und pauschal über die Polizeibeamten zu urteilen. Dennoch war bereits vor den jüngsten Erkenntnissen „Generalverdacht“ zu einem politischen Kampfbegriff avanciert. Er wird inzwischen ähnlich undifferenziert verwendet wie etwa „Rassist“ oder Links- bzw. Rechtsextremist.