Die Propaganda von der technischen Beherrschbarkeit der Klimakrise (Teil I)

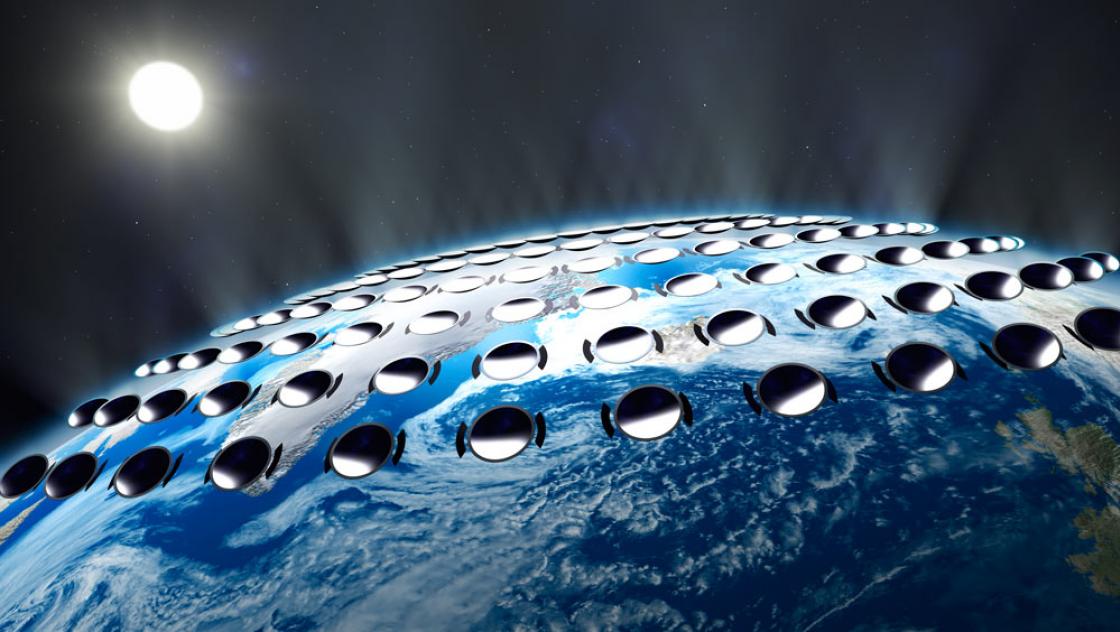

Bild: Geoengineering-Modell: Sonnenlichtreflektoren im All reflektieren das Sonnenlicht (visdia / stock.adobe.com)

Unser Planet hat sich schon jetzt gefährlich erwärmt. Dennoch ergreifen wir noch immer nicht die erforderlichen Maßnahmen, um die größte globale Krise abzuwenden, mit der wir jemals konfrontiert waren. Ein Grund dafür sind die Taktiken der treibenden Kräfte für Klimaleugnung und Verzögerung von Klimaschutzmaßnahmen.

Die Anstifter klimapolitischer Untätigkeit versuchen, den tatsächlichen Fortschritt beim Klimaschutz zu kapern, indem sie „Lösungen“ wie Erdgas, CO2-Abscheidung oder Geoengineering propagieren, welche aber keine wirklichen Lösungen sind. Teil der Strategie ist die Verwendung beruhigender Begriffe wie „Brückentechnologien“, „saubere Kohle“, „Anpassung“ oder „Resilienz“. Diese sollen die Illusion von Taten vermitteln, sind aber in Wahrheit leere Versprechen. Dieser Schachzug verschafft ihnen die Möglichkeit einer plausiblen Ablehnung: So können die Untätigkeitsbefürworter schließlich behaupten, Lösungen angeboten zu haben – wenngleich keine geeigneten. Es handelt sich um Verzögerungstaktiken, die darauf abzielen, sinnvolle Maßnahmen zu verhindern, während die fossile Brennstoffindustrie weiterhin Mitnahmeeffekte nutzt und ungerechtfertigte Gewinne macht. Der Klimaaktivist Alex Steffen bezeichnete diese Taktik deshalb auch als „räuberische Verzögerung“. Es ist entscheidend, dass wir diese Bemühungen als Betrug identifizieren und entlarven, denn die Zeit läuft uns davon. Wir können uns keine weitere Verzögerung leisten, wenn es um die Klimakrise geht.

Eine Brücke ins Nirgendwo

Erlauben Sie mir, Ihnen eine Brücke in eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe schmackhaft zu machen. Aber Vorsicht, lassen Sie sich nicht ködern, denn in Wirklichkeit könnte es sich um eine Brücke ins Nirgendwo handeln. Die Brückentechnologie ist Erdgas: ein Gas, das natürlich vorkommt, auf Englisch den Namen „natural gas“ trägt und das hauptsächlich aus Methan besteht – das gleiche Methan, das, wie wir wissen, von Kühen ausgeatmet wird und zum Treibhauseffekt beiträgt. Erdgas ist nicht aktuellen biogenen Ursprungs, sondern ein Brennstoff, der aus fossilen Quellen stammt – von Pflanzen und Tieren, die vor Millionen von Jahren starben und unter der Erdoberfläche begraben wurden. Tief in der Erdkruste verwandelten sie sich unter großem Druck und hoher Hitze in ein Gemisch aus Kohlenwasserstoffmolekülen, die heute in festem, flüssigem oder gasförmigem Zustand vorliegen (Kohle, Öl bzw. Gas). Wie andere Kohlenwasserstoffe ist auch Erdgas sehr energiereich und kann zum Heizen, Kochen oder zur Stromerzeugung genutzt werden.[1]

Erdgasvorkommen finden sich in Sedimentbecken auf der ganzen Welt, von Saudi-Arabien über Venezuela bis zum Golf von Mexiko, von Montana, North und South Dakota bis zu den marinen Sedimentgesteinen der Marcellusformation, die sich im Appalachenbecken abgelagert haben. Zu diesem Gebiet gehört auch mein Heimatstaat Pennsylvania, wo die Entdeckung umfangreicher Erdgasvorkommen in den letzten anderthalb Jahrzehnten zu einer explosionsartigen Zunahme von Erdgasbohrungen geführt hat. Mittlerweile kommen aus Pennsylvania mehr als zwanzig Prozent des gesamten in den Vereinigten Staaten geförderten Erdgases. Der Frackingboom hat dem Staat Einnahmen in Milliardenhöhe beschert. Er hat auch, verzeihen Sie das Wortspiel, eine hitzige Debatte darüber ausgelöst, welche Rolle Pennsylvania bei der Ausweitung der Förderung fossiler Brennstoffe spielen sollte – in einer Zeit, in der uns die Folgen des Klimawandels zunehmend betreffen.

Die Diskussion findet auch auf einer immer größeren politischen Bühne statt. Der australische Erdgasboom gefährdet schon länger die verabschiedeten CO2-Emissionsziele. Sogar noch während die verheerenden Buschbrände im Sommer 2019/2020 wüteten, hatte Australiens konservativer Premierminister Scott Morrison, der eifrig für fossile Energieträger eintritt, ein Zwei-Milliarden-Dollar-Programm zur Förderung der heimischen Erdgasindustrie angekündigt. Die tragische Ironie hat er offenbar nicht verstanden.

In der Zwischenzeit wurde Erdgas in den Vereinigten Staaten von der Trump-Regierung ebenso stark gefördert. Als Versuch, das Image von Erdgas zu verbessern, wurde es in „Freiheitsgas“ umbenannt. Die Unterstellung, es werde irgendwie dazu beitragen, Frieden und Freiheit zu fördern, erinnert an Propagandakampagnen vergangener Zeiten. So benutzte beispielsweise die Tabakindustrie Anfang des 20. Jahrhunderts die Phrase „Fackeln der Freiheit“, um Frauen zum Rauchen zu ermutigen. Im Zuge der ersten Welle des Feminismus in den USA wollte man sie davon überzeugen, dass dies eine Form der Emanzipation sei.

Der Einsatz von Erdgas wird oft als Brückentechnologie bezeichnet, die dazu beitragen soll, uns langsam von kohlenstoffintensiveren Brennstoffen wie Kohle zu entwöhnen und sanft an eine Zukunft mit erneuerbaren Energien heranzuführen. Dies ist darin begründet, dass Erdgas im Vergleich zu Kohle nur die halbe Menge an CO2-Emissionen pro Watt Leistung verursacht. Tatsächlich ist die Verdrängung der kohlenstoffintensiveren Kohle durch Erdgas – die „Umstellung von Kohle auf Gas“ – teilweise für die Abflachung der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel konnten die Treibhausgasemissionen im Stromsektor im Zeitraum von 2007 bis 2014 um 16 Prozent reduziert werden.

»Methanschlupf«: Wie Fracking die Erderwärmung beschleunigt

Erdgas unterscheidet sich von allen anderen fossilen Brennstoffen darin, dass es nicht nur ein fossiler Brennstoff, sondern auch selbst ein Treibhausgas ist. Und Methan wirkt als Treibhausgas innerhalb von zwanzig Jahren fast hundertmal stärker als CO2. Das bedeutet, dass es nicht nur dann eine Erwärmung verursacht, wenn es im Zuge der Energieumwandlung verbrannt wird und CO2 freisetzt, sondern auch, wenn es selbst in die Atmosphäre entweicht. Bei der hydraulischen Frakturierung – dem Fracking – wird Grundgestein aufgebrochen, um an schwer zu erschließende Erdgasvorkommen zu gelangen. Durch diesen Prozess entweicht zwangsläufig ein Teil des Methans direkt in die Atmosphäre, es wird als „Methanschlupf“ bezeichnet.

Die Obama-Regierung versuchte, diese Art der Methanemissionen zu begrenzen, indem sie von den Unternehmen verlangte, die Methanfreisetzung aus Bohrungen, Pipelines und Lagerstätten zu begrenzen. Die Trump-Regierung hob diese Maßnahmen jedoch wieder auf und verkündete, dass dies der Industrie Millionen von Dollar sparen würde.

Wir anderen bezahlen dafür. Untersuchungen aus dem Jahr 2020 haben gezeigt, dass der sprunghafte Anstieg der Methanwerte in der Atmosphäre in den vergangenen Jahrzehnten auf die Erdgasförderung zurückzuführen ist und nicht aus der Landwirtschaft und Viehzucht oder natürlichen Quellen wie Torfmooren und schmelzendem Permafrost stammt. Außerdem ist der Anstieg von Methan für bis zu 25 Prozent der Erwärmung in diesem Zeitraum verantwortlich. Aus der Verknüpfung der Fakten lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass der Methanschlupf aus dem Fracking erheblich zur Erwärmung beiträgt – und zwar in etwa dem Maße wie die nominell gesunkenen CO2-Emissionen aufgrund der Umstellung von Kohle auf Gas.

Es gibt aber auch noch andere Probleme mit dem Begriff Brückentechnologie. Das offensichtlichste ist wohl, dass wir keine Jahrzehnte mehr haben, um die Dinge in den Griff zu bekommen. Denn wenn wir eine Erwärmung jenseits der kritischen Grenze von 1,5 Grad Celsius abwenden wollen, haben wir nur noch ein Jahrzehnt Zeit, um die globalen CO2-Emissionen um den Faktor zwei zu reduzieren. Das ist eine sehr kurze Brücke. Hinzu kommt, dass eine verstärkte Nutzung von Erdgas zur Stromerzeugung wahrscheinlich die Investitionen in eine echte, kohlenstofffreie Lösung im Energiesektor – die erneuerbaren Energien – verdrängen wird. Denn letztlich besteht das Problem mit Erdgas darin, dass die Lösung für ein Problem, das durch fossile Brennstoffe geschaffen wurde, nicht ein fossiler Brennstoff sein kann.

Schmutzige Kohle

Warum sollte man dann nicht einfach das CO2 auffangen, das bei der Verbrennung von Kohle in einem Kohlekraftwerk freigesetzt wird, bevor es in die Atmosphäre gelangt? Anschließend könnte man es einlagern: unter der Erdoberfläche oder unter dem Meeresboden. Diese Vorgehensweise wird als Carbon Capture und Storage (CCS) bezeichnet, hin und wieder auch als Carbon Capture und Sequestration. Im deutschsprachigen Raum wird gelegentlich auch die Übersetzung CO2-Abscheidung und -Speicherung verwendet. Das Verfahren wurde teilweise bereits implementiert, befindet sich aber noch in den Kinderschuhen.

Bei CCS wird in der Regel das bei der Verbrennung von Kohle freigesetzte Kohlenstoffdioxid aus den Emissionen herausgewaschen und abgetrennt, komprimiert und verflüssigt. Es wird dann tief in die Erde gepumpt, mehrere Kilometer unter die Oberfläche, wo es mit porösem Lavagestein reagiert und Kalkstein bildet. Dieser Ansatz ahmt die geologischen Prozesse nach, in denen CO2 über lange erdgeschichtliche Zeiträume hinweg eingelagert wurde, und bietet Potential für die langfristige geologische Einlagerung des Treibhausgases.

In Illinois wurde der erste großmaßstäbliche Machbarkeitsnachweis für CCS erbracht. Unter dem Namen FutureGen sollten Daten über Effizienz, Restemissionen und andere Aspekte gesammelt werden, um die Leistung der CCS wissenschaftlich bewerten zu können. Wenn CCS in Zukunft in größerem Maßstab kommerziell eingesetzt werden sollte, wären diese Daten von entscheidender Bedeutung. Das Demonstrationsprojekt wurde von einer Allianz aus dem US-Energieministerium sowie Kohleproduzenten, -nutzern und -händlern finanziert. Es wurde jedoch 2015 aufgrund von Schwierigkeiten bei der Beschaffung öffentlicher Mittel abgebrochen. Es folgten weitere CCS-Projekte, darunter das Großprojekt Petra Nova in Texas.

Trotz seines Scheiterns lieferte FutureGen einige nützliche Einblicke in die Durchführbarkeit von CCS. Die an dem Projekt beteiligten Wissenschaftler schätzten, dass sie jährlich etwa 1,3 Mio. Tonnen CO2 einlagern könnten, was etwa 90 Prozent der Menge an CO2-Emissionen entspricht, die bei der Kohleverbrennung in dem Kraftwerk freigesetzt werden. Der Standort für FutureGen selbst wurde auch wegen seiner günstigen Lage ausgewählt, da er direkt über geologischen Formationen liegt, die sich für die Abscheidung von Kohlenstoff eignen. Möglicherweise trifft dies für viele bestehende Kohleverbrennungsstandorte nicht zu. Laut Global CCS Institute ist aktuell weltweit eine Abscheidung von fast 100 Mio. Tonnen CO2pro Jahr mittels 51 CCS-Anlagen geplant. Davon sind derzeit 19 Anlagen in Betrieb, 32 sind entweder im Bau oder in der Entwicklung. Acht davon befinden sich in den Vereinigten Staaten.

CCS mag wie ein narrensicherer Weg klingen, um kohlebasierte Treibhausgasemissionen zu reduzieren, doch das Verfahren wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich der Skalierbarkeit auf. Es ist einfach nicht machbar, die Milliarden Tonnen des jährlich anfallenden CO2 zu vergraben, das derzeit bei der Kohleverbrennung entsteht. Zudem könnten unvorhergesehene Faktoren wie Erdbeben, seismische Aktivitäten oder Grundwasserströmungen die Wirksamkeit von CCS an jedem Standort gefährden. Unachtsam eingelagerter Kohlenstoff könnte leicht freigesetzt werden und somit wieder in die Atmosphäre gelangen.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht gibt es ein Problem. Kohle ist derzeit gegenüber anderen Energieformen nicht wettbewerbsfähig. Es handelt sich, wie wir bereits gesehen haben, um eine sterbende Industrie. Die Forderung nach der Einlagerung von CO2 aus Kohlekraftwerken wird diese Art der Stromerzeugung nur noch teurer machen und den Zusammenbruch der Industrie beschleunigen. Es sei denn, die Regierungen, also Steuerzahler wie Sie und ich, kommen dafür auf. In diesem Fall würden wir schmutzige Energie subventionieren, die immer noch ein Klimarisiko in sich birgt, und nicht die billigere, saubere Energie, die dieses Risiko mindern kann. Das wäre eine echte Perversion wirtschaftlicher Anreizstruktur.

Schließlich gibt es noch die grundlegendere Einschränkung, dass CCS nicht einmal unter den besten Rahmenbedingungen CO2-neutral ist. Selbst wenn die von den FutureGen-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftlern geschätzte Sequestrierungsrate von 90 Prozent korrekt und allgemein repräsentativ für CCS wäre, würden immer noch 10 Prozent des CO2 in die Atmosphäre entweichen. Mit CCS ausgerüstete Kohlekraftwerke würden weiterhin jedes Jahr zig Millionen Tonnen CO2 ausstoßen. Abgesehen davon wird der größte Teil des CO2, das bei CCS abgeschieden wird, in Ölbohrungen zur verbesserten Ölgewinnung eingeleitet. Bei der Verbrennung des dort gewonnenen Öls wird somit ein Vielfaches mehr CO2 freigesetzt, als ursprünglich durch CCS abgeschieden wurde. So viel zur CO2-Freundlichkeit!

Allem Gerede über „saubere Kohletechnologie“ zum Trotz gibt es eine solche Technologie noch nicht. Und solange die Messdaten der Versuchsanlagen nicht gesammelt und untersucht worden sind – ein Prozess, der Jahre dauern wird –, bleibt es unklar, wie viel CO2 tatsächlich mittels CCS abgeschieden werden kann. Es könnte noch Jahrzehnte dauern, bis die Wirksamkeit einer echten, langfristigen Kohlenstoffeinlagerung ermittelt werden kann. Aber wir wissen, dass schon ein weiteres Jahrzehnt zusätzlicher Treibhausgasemissionen im Rahmen des „business-as-usual“-Ansatzes uns einem katastrophalen Klimawandel aussetzen würde. Michael Barnard, Chefstratege von TFIE Strategy, einer Denkfabrik, die sich auf saubere Energielösungen konzentriert, drückte es treffend aus: „Wir befinden uns in einem Loch, das wir geschaffen haben, indem wir Kohlenstoff aus dem Boden in den Himmel geschaufelt haben. Als Erstes müssen wir mit dem Schaufeln aufhören. Alles, was CCS tut, ist, Teelöffelmengen aus riesigen Schaufeln von Kohlenstoff zu entnehmen und sie wieder in das Loch zu geben.“ Aber CCS ist für Unternehmen der fossilen Brennstoffwirtschaft natürlich attraktiv, da es ihnen die Erlaubnis für die weitere Förderung und den Verkauf fossiler Brennstoffe erteilt. Für Klimaaktivisten stellt das jedoch ein Gräuel dar, weil die Behauptung, damit klimaneutral zu sein, zweifelhaft ist. Es ist daher nicht überraschend, dass CCS im Zentrum der politischen Debatte um den Green New Deal stand.

In einem offenen Brief erhoben Anfang 2019 in den USA mehr als 600 Umweltorganisationen die Forderung nach einer bestimmten Variante des Green New Deal. Die Organisationen warnten, dass sie „sich energisch gegen jede Gesetzgebung wenden werden, die […] Unternehmenspläne fördert, die Gewinne über Lasten und Vorteile für die Gemeinschaft stellen, einschließlich marktbasierter Mechanismen […] wie den Handel mit CO2 und Emissionen und anderer Ausgleichsmechanismen“. Diese Formulierungen verschleierten, dass aus Sicht der Verbände auch „CO2-Abscheidung und -Speicherung“ sowie „Atomkraft“ und „Energie aus Abfall und Biomasse“ auf die schwarze Liste gehörten. Solche übermäßig restriktiven Formulierungen scheinen eine Reihe prominenter Mainstream-Umweltorganisationen davon abgehalten zu haben, den Brief zu unterzeichnen – darunter den Sierra Club, die Audubon Society und den Environmental Defense Fund.

Eine prominente Organisation, die dennoch unterzeichnete, war Sunrise Movement, eine von Jugendlichen geführte Aktivistengruppe, die Ende 2018 auf sich aufmerksam machte. In den Nachrichten war vor allem über ihre Versuche zu lesen, die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, zu drängen, einen Ausschuss zur Ausarbeitung eines Green New Deal einzusetzen. Sunrise verlangte, dass bei jeder Planung die Finanzierung „massiver Investitionen in die Abscheidung und den Entzug von Treibhausgasen aus der Atmosphäre“ gewährleistet sein müsse, was im Widerspruch zu den restriktiven Formulierungen über die Kohlenstoffabscheidung in dem von ihnen unterzeichneten Brief zu stehen scheint. Sunrise verzichtet allerdings mittlerweile auf den Begriff „Abscheidung“ und spricht nur noch vom „Entzug von Treibhausgasen“, was auf eine Unterstützung des natürlichen Abbaus durch Wiederaufforstung und regenerative Landwirtschaft hindeutet, aber nicht auf CCS, da es nicht erwähnt wird.

James Temple, leitender Redakteur für Energie bei der renommierten „MIT Technology Review“, setzte sich mit dem Brief der Umweltschützer auseinander und verfasste einen Artikel mit dem Titel „Let‘s Keep the Green New Deal Grounded in Science“ (Der Green New Deal muss wissenschaftlich fundiert bleiben). Temple argumentierte, dass die im Brief beschriebene Art von „schnellem und aggressivem Handeln“, das notwendig sei, um die gefährliche Erwärmung von 1,5 Grad Celsius abzuwenden, wahrscheinlich unvereinbar mit einer Politik ist, die wichtige Optionen wie die CO2-Abscheidung vom Tisch wischt.

Was hier zum Vorschein kommt, ist ein Kampf zwischen progressiven und gemäßigten Klimaaktivisten bezüglich der Rolle von Industrie und marktwirtschaftlichen Mechanismen. Während ich aus wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht die Vorteile einer CO2-Bepreisung erkenne – und damit auf der Seite der Gemäßigten stehe –, tendiere ich in Bezug auf die Fragwürdigkeit von CCS-Systemen aus den oben genannten Gründen zur Seite der Progressiven, mit Ausnahme von derzeit schwer zu dekarbonisierenden Sektoren wie der Zementproduktion.

Geoengineering oder: »Was kann da schon schiefgehen?«

Wenn also „saubere Kohle“ und Erdgas als „Brückenkraftstoff“ keine Lösungen sind, gibt es dann einen anderen Ausweg aus der Klimakrise? Vielleicht sollten wir Geoengineering in Betracht ziehen – ein Konzept, bei dem in globalem Maßstab technologische Eingriffe an unserem Planeten vorgenommen werden in der Hoffnung, die durch Treibhausgasemissionen erzeugte Erderwärmung zu kompensieren. Viele dieser vorgeschlagenen Konzepte klingen, als wären sie direkt einem Science-Fiction-Film entsprungen. Und wie bei Science-Fiction üblich, passieren oft schlimme Dinge, wenn man an Mutter Natur herumpfuscht. Auch wenn wir weder einen von Affen beherrschten Planeten noch riesige feuerspeiende Dinosaurier oder institutionalisierten Kannibalismus zu erwarten haben, könnten wir schlimmere Dürreperioden, eine schnellere Eisschmelze oder eine Reihe anderer unangenehmer Überraschungen erleben. In einem Gesamtsystem, das wir nicht vollständig verstanden haben, müssen wir damit rechnen, dass unbeabsichtigte Folgen auftreten. Wenn wir diesen Planeten mit verkorksten Geoengineeringversuchen ruinieren, gibt es anschließend kein „Zurück“ mehr. Wie man so schön sagt: „Es gibt keinen Planeten B.“

Betrachten wir zum Beispiel die Idee, reflektierende Partikel (Sulfat-Aerosole) in den stabilen oberen Teil der Atmosphäre (die Stratosphäre) zu schießen, wo diese jahrelang bleiben würden. Dieser vom Menschen geschaffene Eingriff würde den Vorgang imitieren, durch den Vulkanausbrüche unseren Planeten abkühlen. Ein explosiver, tropischer Vulkanausbruch kann genügend reflektierende Sulfatpartikel in die Stratosphäre schleudern, um den Planeten eine Weile abzukühlen. Der Ausbruch des Mount Pinatubo 1991 auf den Philippinen kühlte die Erde für etwa fünfzehn Monate um 0,6°C ab.

Dieser Plan hat den Vorteil, dass er durchführbar ist. Dazu müssten jedoch mit speziell konstruierten Kanonen beträchtliche Mengen an Sulfat-Aerosolen in die Stratosphäre abgefeuert werden – locker die gleiche Menge, die bei der Eruption des Pinatubo freigesetzt wurde. Man kann sich leicht ausrechnen, dass alle paar Jahre eine Injektion von Partikeln in der Größenordnung des Pinatubo-Ausbruchs notwendig wäre, um den gegenwärtigen CO2-bedingten Erwärmungseffekt zu kompensieren. Dieses Vorgehen wäre, im Vergleich zu anderen Maßnahmen der Schadensbegrenzung, auch relativ kostengünstig.

Das System hat jedoch den entscheidenden Nachteil, dass es zu schweren klimatischen Nebenwirkungen kommen kann. Zunächst einmal würden wir ein ganz anderes Klima bekommen als das, an das wir gewöhnt sind. Die räumliche Verteilung der durch Geoengineering induzierten Abkühlung ist nämlich keinesfalls das Spiegelbild der Erwärmung durch Treibhausgase. Das liegt daran, dass ihr andere physikalische Vorgänge zugrunde liegen. Bei der Abkühlung reduzieren wir das einfallende Sonnenlicht, während wir beim Treibhauseffekt die Abstrahlung von Wärmeenergie von der Erdoberfläche blockieren. Diese Effekte haben sehr unterschiedliche räumliche Ausprägungen. Zwar würde sich die Erde unter dem Einsatz von Sulfat-Aerosolen möglicherweise im Durchschnitt nicht erwärmen, jedoch würden sich einige Gebiete abkühlen und andere erwärmen. Es ist davon auszugehen, dass sich einige Regionen sogar noch schneller erwärmen würden, als dies ohne Geoengineering der Fall wäre. Es ist denkbar, dass wir beispielsweise die Destabilisierung des westantarktischen oder grönländischen Eisschildes und den globalen Meeresspiegelanstieg beschleunigen. Klimamodelle deuten auch darauf hin, dass die Kontinente möglicherweise trockener und so Dürren verschlimmert würden.

Es gibt noch weitere potentiell unangenehme Nebenwirkungen auf die Umwelt. Schließlich war es die Freisetzung von Schwefeldioxid durch Kohlekraftwerke und die daraus resultierende Zunahme von Sulfat-Aerosolen in der unteren Atmosphäre, die uns in den 1960er und 1970er Jahren, vor der Verabschiedung der Luftreinhaltegesetze, den sauren Regen bescherte. Die Sulfatpartikel aus dem Geoengineering würden sich zwar zunächst weiter oben in der Stratosphäre befinden, aber auch sie würden letztlich auf die Erdoberfläche gelangen, wo sie Flüsse und Seen versauern würden. Und dann ist da noch das „Ozonloch“. Obwohl sich die Ozonschicht größtenteils erholt hat, befinden sich noch genügend ozonschädigende Chemikalien in der Stratosphäre, um durch den zusätzlichen Kick der injizierten Sulfat-Aerosole eine weitere Zerstörung der schützenden Schicht wahrscheinlich zu machen.

Wie bei jedem „Vertuschungsansatz“ im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der die eigentliche Ursache des Problems (also die CO2-Emissionen) nicht beseitigt, würde sich auch CO2 sowohl in der Atmosphäre als auch im Ozean weiter anreichern. Das Problem der Versauerung der Ozeane, manchmal als „böser Zwilling der globalen Erwärmung“ bezeichnet, würde sich weiter verschlimmern. Die weltweiten Korallenriffe und kalkhaltigen Meereslebewesen wie Schalentiere und Weichtiere wären weiter bedroht und die Nahrungsketten der Ozeane in Gefahr.

Geoengineering mit Sulfat-Aerosolen ist ein faustischer Pakt: Es würde von uns verlangen, kontinuierlich Sulfat-Aerosole in die Stratosphäre zu injizieren, während sich CO2 weiter in der Atmosphäre anreichert. Gibt es einen großen Krieg, eine Seuche, einen Asteroideneinschlag oder irgendetwas anderes, das den erforderlichen regulären Rhythmus der Sulfatinjektionen stört, würde der Kühleffekt innerhalb weniger Jahre verschwinden. Wir würden in nur wenigen Jahren eine Erwärmung erleben, die sich eigentlich über Jahrzehnte erstreckt hätte, was dem Begriff des „abrupten Klimawandels“ eine ganz neue Bedeutung verleihen würde.

Eine der bittersten Absurditäten bei diesem angepeilten Technologiekonzept wäre, dass es die Nutzung von Solarenergie, eine der wichtigsten und sichersten Lösungen für das Klima, wahrscheinlich stark einschränken würde. Die Sulfat-Aerosole würden die Sonneneinstrahlung verringern, die auf die Erdoberfläche trifft und für die Solarenergiegewinnung zur Verfügung steht. Das würde die ohnehin schon schwierige Aufgabe, unsere Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen (die Ursache des Klimaproblems) zu reduzieren, noch schwieriger machen.

Von den Bäumen lernen

Ein weiteres viel diskutiertes Geoengineeringkonzept ist die Eisendüngung der Ozeane. In einem Großteil der Weltmeere ist Eisen der wichtigste wachstumslimitierende Nährstoff für Algen (Phytoplankton), die bei der Photosynthese CO2 aufnehmen. Daher ist es möglich, regelrechte Algenblüten auszulösen, die das CO2 verstoffwechseln, indem man Eisenstaub in den Ozean streut. Wenn das Phytoplankton abstirbt, neigt es dazu, auf den Meeresboden zu sinken, sodass sich das gebundene CO2 dort ablagert.

Einer der Vorteile der Eisendüngung von Ozeanen besteht darin, dass sie das Problem an der Wurzel packt, indem sie der Atmosphäre CO2 entzieht. Das bedeutet, dass sie einer Versauerung der Weltmeere entgegenwirkt. Sie ist ein Beispiel für „Negativemissionstechnologien“, die tatsächlich CO2 aus der Atmosphäre entziehen können. Die Vorstellung ist so verlockend, dass eine Reihe von Unternehmen vor mehr als einem Jahrzehnt versuchte, das Verfahren zu kommerzialisieren. Eine Firma verkaufte sogar CO2-Gutschriften und versprach, eine Tonne des Treibhausgases für nur fünf US-Dollar zu beseitigen – ein wahres Schnäppchen für jede Organisation oder jedes Unternehmen, das seinen CO2-Fußabdruck verringern möchte.

Nachfolgende Experimente zeigten jedoch, dass das Konzept nicht wirklich funktioniert, da die Eisendüngung zwar zu einem stärkeren CO2-Kreislauf im oberen Bereich des Ozeans führt, jedoch zu keiner ersichtlichen Zunahme der Ablagerung von CO2 in der Tiefe. Es kommt folglich zu keiner dauerhaften Entfernung des atmosphärischen CO2. Noch schlimmer: Studien haben gezeigt, dass es sogar die Blüte bestimmter Rotalgen („Red Tide“) begünstigen kann, die zu „Toten Zonen“ in den Meeren führen. Mangels eines Nachweises der Wirksamkeit und mit zunehmender Besorgnis über unbeabsichtigte Folgen hat sich die Unterstützung für das Geoengineering durch Eisendüngung verflüchtigt.

Um beim Thema zu bleiben: Könnte es nicht doch andere „Technologien mit negativen Emissionen“ geben, die sich sicher und kostengünstig umsetzen lassen? Bäume tun es schließlich auch: Sie nehmen CO2 aus der Atmosphäre auf, indem sie Photosynthese betreiben, und sie speichern den Kohlenstoff in ihren Stämmen, Ästen und Blättern. Sie lagern den Kohlenstoff auch im Boden ein – in ihren Wurzeln und über abgestorbene Blätter und Äste, die herunterfallen und zum Teil des Bodens werden.

Vielleicht können wir von den Bäumen lernen und es sogar noch besser machen. Auch Bäume sind nämlich keine perfekten CO2-Speicher. Sie atmen, genau wie wir – und dabei geben auch sie CO2 an die Atmosphäre ab. Und wenn sie sterben und sich zersetzen, entweicht ein Teil des gespeicherten Kohlenstoffs wieder in die Atmosphäre. Dieser Vorgang ist Teil des langfristigen Gleichgewichts des terrestrischen Kohlenstoffkreislaufs.

Wir könnten versuchen, einen aus klimatischer Sicht perfekten „Baum“ zu erschaffen – einen Baum, der effizienter CO2 aus der Luft zieht als normale Bäume und nichts davon wieder an die Atmosphäre abgibt. Die „Blätter“ solch synthetischer Bäume könnten mit Natriumkarbonat (Waschsoda) behandelt werden. Anstatt zu sterben und sich zu zersetzen, könnten diese „Bäume“ das CO2, das sie der Atmosphäre entziehen, in Natron umwandeln, das langfristig gelagert werden kann. Ein solches Konzept wurde nicht nur von Wissenschaftlern entworfen, seine Realisierbarkeit wurde bereits durch Machbarkeitsstudien belegt. Man geht davon aus, dass etwa zehn Millionen dieser synthetischen Bäume, verteilt auf der ganzen Welt, einen beträchtlichen Teil unserer derzeitigen CO2-Emissionen aufnehmen könnten – möglicherweise bis zu zehn Prozent. Aber diese sogenannte direkte Luftabscheidung wäre schwierig und teuer zu bewerkstelligen und würde wohl mehr als 500 Dollar pro Tonne entferntem CO2 kosten. Ein ähnlicher Ansatz, der kürzlich vorgestellt wurde, ist die Entnahme von atmosphärischem CO2 durch die künstliche Verstärkung der Verwitterung von Gesteinen. Dieses Konzept könnte günstiger sein und etwa im Bereich von 50 bis 200 US-Dollar pro Tonne CO2 liegen. Aber seine Anhänger räumen ein, dass damit bestenfalls etwa zwei Mrd. Tonnen pro Jahr entfernt werden könnten – ein wahrer „Tropfen auf den heißen Stein“ im Hinblick auf die derzeitigen CO2-Emissionen.

Das bedeutet, dass es derzeit viel einfacher und billiger ist, die Anreicherung von Kohlendioxid in der Atmosphäre von vornherein zu verhindern, indem die Verbrennung fossiler Brennstoffe eingeschränkt wird. Aber die Kosten für solche Verfahren könnten durch mehr Forschung und die Skaleneffekte der Massenproduktion erheblich gesenkt werden. Und sollten wir, nachdem wir alles unternommen haben, um unsere CO2-Emissionen zu reduzieren, immer noch auf eine katastrophale Erwärmung zusteuern, benötigen wir vielleicht eine Art Notlösung.

Von allen Geoengineeringverfahren scheint die direkte Abscheidung aus der Luft das sicherste und wirksamste zu sein. Im Gegensatz zu CCS, das unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen fortsetzt, könnte diese Form der CO2-Ablagerung zusammen mit der natürlichen Wiederaufforstung ein wichtiger Bestandteil erweiterter Anstrengungen sein, CO2 aus der Atmosphäre „abzusaugen“ – eine Strategie, die wohl in jedes umfassende Klimaschutzprogramm gehört. Aber da wir hier nur über höchstens zehn Prozent der gegenwärtigen CO2-Emissionen sprechen, liegt es auf der Hand, dass dies keine primäre Minderungsstrategie sein kann.

Es werden noch viele weitere Konzepte vorgeschlagen. Sie reichen von der Anbringung reflektierender Spiegel im Weltraum bis zur Erzeugung künstlicher Wolken, um die Ozeane vor direkter Sonnenstrahlung abzuschirmen. Sie sind alle mit politischen und ethischen Komplikationen behaftet. Zum einen stellt sich die Frage: Wer darf den globalen Thermostat einstellen? Für tief gelegene Inselstaaten ist die CO2-Konzentration schon heute zu hoch. Den dort lebenden Menschen droht bereits der Verlust ihres Landes und ihres reichen kulturellen Erbes durch den erwarteten Anstieg des Meeresspiegels um mehrere Meter. Während der Globale Norden debattiert, ob eine gefährliche Erwärmung von 1,5 oder 2 Grad Celsius noch vermieden werden kann, ist diese für viele bereits Realität. Die einen werden daher den Thermostat auf eine niedrigere Temperatur einstellen wollen als die anderen. Wer darf das letztlich entscheiden?

Man kann sich leicht vorstellen, dass es eine neue Art globaler Konflikte geben wird, wenn „Schurkenstaaten“ Geoengineering nutzen, um das Klima so zu steuern, dass es für sie optimal ist. Eine Simulation an Klimamodellen könnte zum Beispiel ergeben, dass eine Injektion von Sulfat-Aerosolen die Dürre lindern könnte, unter der ein bestimmtes Land leidet. Dies würde jedoch zur Folge haben, dass an anderer Stelle eine Dürre entsteht. Manche sagen, dass es in dem andauernden Konflikt im Nahen Osten im Grunde immer um den Zugang zu knappen Süßwasserressourcen ging. Könnte Geoengineering eine weitere Waffe sein, um diesen andauernden Kampf zu befeuern?

Geoengineering als moralische Versuchung

Ein grundlegendes Problem mit Geoengineering ist, dass es eine sogenannte moralische Versuchung bzw. einen Fehlanreiz darstellt. Es ist ein Szenario, in dem eine Partei, zum Beispiel die fossile Brennstoffindustrie, Handlungen fördert, die für sie selbst scheinbar vorteilhaft sind, aber für eine andere Partei ein Risiko darstellen. Geoengineering bietet eine potentielle Krücke für die Nutznießer unserer anhaltenden Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen: Warum sollten wir unsere Wirtschaft mit drakonischen Regulierungen für Kohlenstoff belasten, wenn wir eine billige Alternative haben? Die beiden größten Schwachstellen in dieser Argumentation sind, dass erstens der Klimawandel eine weitaus größere Bedrohung für unsere Wirtschaft darstellt als die Dekarbonisierung sowie zweitens Geoengineering keineswegs preiswert und zudem mit großen potentiellen Schäden verbunden ist.

Doch trotz der Vorbehalte, Nachteile und Risiken hat sich Geoengineering als attraktiv für die Interessen der fossilen Energiewirtschaft und ihre Unterstützer erwiesen. Sie dürfen ihren Kuchen behalten, müssen nichts davon abgeben und können gleichzeitig behaupten, eine „Klimalösung“ zu unterstützen – jedoch eine, die das Geschäftsmodell der fossilen Brennstoffe nicht gefährdet. Das Zentrum für Internationales Umweltrecht (Center for International Environmental Law, CIEL) stellt in einem Bericht über Geoengineering aus dem Jahr 2019 fest: „Ob die am stärksten angepriesenen Strategien zur Entfernung von CO2 und zur Veränderung der Sonneneinstrahlung wirtschaftlich sind, hängt davon ab, ob weiterhin kohlenstoffintensive Brennstoffe produziert und verbrannt werden.“ CIEL weist darauf hin, dass „das hypothetische Versprechen eines zukünftigen Geoengineerings bereits von den großen Herstellern fossiler Brennstoffe benutzt wird, um die fortgesetzte Produktion und Nutzung von Öl, Gas und Kohle für die kommenden Jahrzehnte zu rechtfertigen.“

Geoengineering spricht auch konservative Verfechter der freien Marktwirtschaft an, da es der Vorstellung entspricht, dass marktorientierte technologische Innovationen jedes Problem lösen können, ohne dass staatliche Interventionen oder Regulierung nötig wären. Ein Preis für CO2 oder Anreize für erneuerbare Energien? Zu schwierig und zu riskant! Ein massives, unkontrolliertes Experiment durchführen, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung irgendwie auszugleichen? Perfekt!

Es ist durchaus keine Überraschung, dass Rex Tillerson – für den als ehemaliger Geschäftsführer des weltgrößten Fossilkonzerns ExxonMobil einiges auf dem Spiel steht – behauptet, der Klimawandel sei „nur ein technisches Problem“. Es ist auch nicht verwunderlich, dass einige der bekannten Untätigkeitsbefürworter, wie Bjørn Lomborg und das Breakthrough Institute, Geoengineering als vermeintlich wichtigstes Mittel zur Abschwächung von Klimaveränderungen beworben haben.

Vielleicht noch aufschlussreicher ist jedoch die Tatsache, dass sich der Wirtschaftsmagnat und Microsoft-Gründer Bill Gates dieser Idee angeschlossen hat. In einem Artikel in „Fortune“ berichtete der Journalist Marc Gunther: „Gates ist davon überzeugt worden, dass das Risiko einer globalen Erwärmung schlimmer ist, als die meisten Menschen denken. Ihm ist klar, dass die Regierungen der Welt es versäumt haben, die durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas verursachten Emissionen einzudämmen. […] So sprang der Microsoft-Milliardär und Menschenfreund in die Bresche und wurde zum weltweit führenden Geldgeber für die Erforschung von Geoengineering – also von gezielten, großflächigen Eingriffen in das Klimasystem der Erde, um den Klimawandel und seine Folgen zu verhindern.“

Gates unterstützte zwei Klimawissenschaftler, David Keith von der Harvard University und Ken Caldeira von der Stanford University, mit mehreren Millionen US-Dollar, damit sie Forschungen und Experimente mit Geoengineering durchführten. Dazu gehört die relativ sichere Abscheidung aus der Luft, aber auch die potentiell gefährliche stratosphärische Sulfat-Aerosol-Injektion. In ihrem „Guardian“-Kommentar „The Fossil Fuel Industry‘s Invisible Colonization of Academia“ (Die unsichtbare Kolonisierung der akademischen Welt durch die fossile Brennstoffindustrie) haben Benjamin Franta und Geoffrey Supran diese beiden Zentren der Geoengineeringforschung in Stanford und Harvard als Beispiele dafür ausgewählt, wie „die Vereinnahmung der akademischen Forschung durch die fossile Brennstoffindustrie ein ‚Elefant im Raum‘ und eine Bedrohung für die Bekämpfung des Klimawandels ist“.

Keith hat „so viel wie kein anderer Forscher dafür getan, um das heikle Thema Geoengineering in Richtung des wissenschaftlichen Mainstreams zu verschieben“, so James Temple von Technology Review. Keith ist Mitglied im Breakthrough Institute und Unterzeichner des „Ecomodernist Manifesto“, einer techno-optimistischen, pseudo-umweltbewussten Streitschrift, die der „Guardian“-Kolumnist George Monbiot als „geschichtsvergessen“ charakterisiert sowie als „eine Weltanschauung, die – paradoxerweise – einfach nur altmodisch ist“. Keith gehört zur Leitung eines von Bill Gates finanzierten, gewinnorientierten Unternehmens zur Umsetzung von Geoengineering und plant derzeit die Durchführung von Praxistests, um die Machbarkeit der stratosphärischen Injektion von Sulfat-Aerosolen zu belegen.

Im Jahr 2019 leitete Keith eine Studie über mutmaßliche Auswirkungen von Geoengineering mit Sulfat-Aerosolen auf das globale Klima, die auch eine Modellierung beinhaltete. Auf Twitter warb er für die Ergebnisse seines Teams und behauptete, er und seine Co-Autoren hätten gezeigt, dass „keine Region durch solares Geoengineering schlechter gestellt“ werde. Andere führende Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler bestritten diese Behauptung. So wies Chris Colose, ein Klimaforscher am NASA Goddard Institute for Space Studies, darauf hin, dass das Simulationsexperiment eine Art Täuschung sei: „Sie bringen eigentlich gar keine Aerosole in die Atmosphäre ein, sondern reduzieren lediglich die Sonneneinstrahlung, um das Geoengineering nachzuahmen. Man könnte meinen, das sei relativ unwichtig, [aber] die Steuerung der Sonne ist faktisch der perfekte Regler. Wir wissen fast genau, wie sich eine Reduzierung des solaren Lichteinfalls auf die Energiebilanz eines Planeten auswirkt. Die Wechselwirkungen zwischen Aerosol und Klima sind dagegen viel komplexer.“

Es geht um den politischen Willen

Ken Caldeira, der mittlerweile seine Anstellung in Stanford niedergelegt hat, um direkt für Bill Gates zu arbeiten, schaltete sich später ein und behauptete: „Es gibt Hinweise darauf, dass solares Geoengineering voraussichtlich Klimaschäden reduzieren würde.“ Auch diesbezüglich waren viele führende Klimawissenschaftlerinnen und -wissenschaftler anderer Meinung. Der Klimaforscher Daniel Swain von der University of California in Los Angeles meinte, es sei „seltsam“, dass die regionalen Details der Klimamodelle in diesen idealisierten Geoengineeringexperimenten „ziemlich wörtlich genommen“ werden, tatsächlich „aber in Bezug auf mögliche Abweichungen unter großem Vorbehalt zu sehen sind“, und er fügte hinzu, dass es zwar „viele Beweise“ dafür gebe, dass Sulfat-Aerosol-Geoengineering tatsächlich die globale Durchschnittstemperatur senken würde, „aber das ist nicht alles, was zählt!“. Jon Foley, Geschäftsführer von Project Drawdown, fügte hinzu, dass es „ein Glücksspiel“ sei, sich auf solche idealisierten Experimente zu verlassen, „besonders, wenn es den Modellen schwerfällt“, detaillierte Temperaturmuster zu reproduzieren. Matthew Huber, ein führender Klimaforscher an der Purdue University, äußerte zwei Bedenken: Zum einen, ob der Mensch das erforderliche, äußerst strukturierte Vorgehen beim Geoengineering überhaupt handhaben kann, und zum anderen, ob die Modelle zuverlässig genug sind, um einige der möglichen Überraschungen zu erfassen, die auf uns zukommen könnten.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Wissenschaftler wie Keith und Caldeira zu einem gewissen Grad an Selbstüberschätzung leiden, wenn es darum geht, von den Ergebnissen ihrer stark idealisierten Modellversuche zu umfassenden Schlussfolgerungen über die reale Welt zu gelangen. Aber man hat auch das Gefühl, dass ihre Einstellung zum Geoengineering die Schwelle von der sachlichen Untersuchung zur Parteinahme überschreitet. Als Wissenschaftler ist das in Ordnung, solange man offen damit umgeht. Allerdings scheint es beiden unangenehm zu sein, zuzugeben, dass sie sich für eine Sache einsetzen. Keith und Caldeira reagierten jeweils ziemlich abwehrend auf einen Tweet von mir, in dem ich erklärte, dass viele „Geoengineeringbefürworter […] Geoengineering als eine Rechtfertigung sehen, um wie bisher üblich weiter fossile Brennstoffe zu verfeuern.“ Damals verwirrte mich die Tatsache, dass sie dachten, der Tweet sei an sie gerichtet, was er nicht war. Ich stellte mir ernsthaft die Frage, ob sie sich tatsächlich als „Geoengineeringbefürworter“ betrachten. Beide redeten zweideutig und unterschieden zwischen einer öffentlichen Einflussnahme für die Forschung und einer öffentlichen Einflussnahme für die praktische Umsetzung. Ich würde sagen, dass ihre Worte und Handlungen solche Unterscheidungen verschwimmen lassen.

Das grundlegende Problem beim Geoengineering ist letztlich das enorme Risiko durch das Herumbasteln an einem komplexen System, das wir nicht vollständig verstehen. Der Geoengineeringexperte Alan Robock von der Rutgers University ist der Ansicht, dass Geoengineering zu riskant ist, um es jemals auszuprobieren. „Sollten wir diesem komplizierten technischen System den einzigen bekannten Planeten mit intelligentem Leben anvertrauen?“, fragte sich Robock. „Wir wissen nicht, was wir nicht wissen.“ Auch der bereits erwähnte CIEL-Bericht betont, den „schonungslosen Widerspruch zwischen dem […] Narrativ, dass Geoengineering eine moralisch notwendige Ergänzung zu drastischen Klimaschutzmaßnahmen ist“ und zugleich „ein einfacher Weg ist, um die Notwendigkeit eines echten Systemwandels zu vermeiden oder zu verringern.“ Dabei würden Wissenschaft und Technik „auf konvergente Weise zeigen, dass Veränderungen sowohl dringend notwendig als auch zunehmend machbar sind.“ Demnach gehe es „bei der Bewältigung der Klimakrise auch weniger um Technologie als vielmehr um politischen Willen.“

Ende des ersten Teils. Der zweite Teil folgt in der Septemberausgabe.

Der Beitrag basiert auf dem gekürzten siebten Kapitel des Buches von Michael E. Mann, „Propagandaschlacht ums Klima“, das vor kurzem im Verlag Solare Zukunft erschienen ist. Alle Quellenverweise sind dort zu finden. – D. Red.

[1] Eine andere Methode ist die Verflüssigung zu sogenanntem Liquefied Natural Gas (LNG). Die LNG-Technologie ist vergleichsweise jung und besonders für die USA interessant, da sich so Erdgas mit Tankern über Meere hinweg exportieren lässt. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem deutschen Begriff „Flüssiggas“ oder „Autogas“, das aus einem Gemisch von Propan und Butan besteht und sich bei deutlich höheren Temperaturen verflüssigen lässt als Erdgas. – Anm. d. Ü.