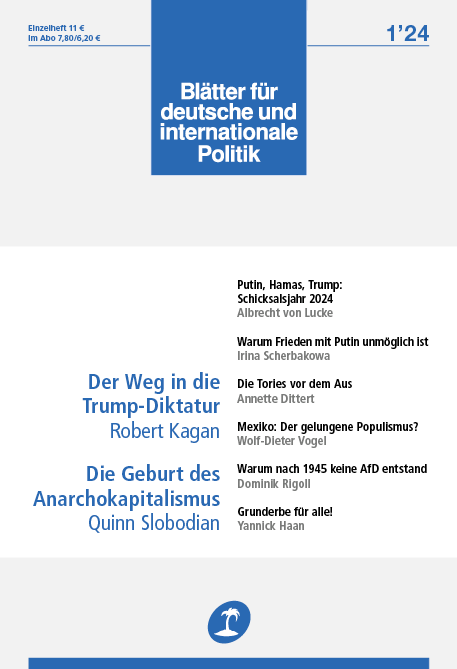

Bild: Eine Drohnenaufnahme nach dem Dammbruch von Brumadinho, 25.1.2019 (IMAGO / Agencia EFE / Yuri Edmundo)

„Vale tötet. Wo ist mein Freund!?!” Das Graffiti prangt auf einer Mauer am Rande des zentralen Platzes von Tejuco, einer Gemeinde in der Nähe der Kleinstadt Brumadinho. Hier, im südostbrasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, ereignete sich vor fünf Jahren ein schweres Unglück, das die gesamte Region erschütterte: Am 25. Januar 2019 brach der Damm eines Absatzbeckens für die Ausschwemmungen einer Eisenerzmine, die das multinationale Bergbauunternehmen Vale S.A. mit Sitz in Rio de Janeiro betreibt. 12,7 Mio. Kubikmeter schwermetallbelasteter Schlamm ergossen sich in das umliegende Tal und rissen 272 Menschen in den Tod, drei Opfer wurden bis heute nicht gefunden[1] – die Aufräumarbeiten halten noch immer an.

An jenem Freitag im Januar 2019 hatte sich der Minenarbeiter Messias Leite mit seinen Kumpels nach dem Mittagessen in den Schlafraum zurückgezogen. Die Kantine und die Verwaltungsanlagen des Bergbaukomplexes von Vale lagen direkt am Fuß des Absatzbeckens. Als um 12:28 Uhr Ortszeit die Erde anfing zu beben, rannten er und ein Kollege los. Schnell stellte sich heraus: Sie rannten um ihr Leben. Ihre Kolleg:innen aus dem Schlafsaal sahen die beiden nie wieder.

Das Ereignis gilt als der größte Arbeitsunfall in der Geschichte Brasiliens – und nicht, wie einige Jahre zuvor in Mariana, als „bloße“ Umweltkatastrophe. Damals, am 5. November 2015, war in der Gemeinde Mariana, keine 100 Kilometer von Brumadinho entfernt, schon einmal der Damm eines Absatzbeckens gebrochen. Zwar starben dabei „nur“ 19 Personen, die Menge des ausgetretenen giftigen Schlamms war jedoch deutlich größer als in Brumadinho. Die Rückstände aus dem Absatzbecken in Mariana kontaminierten damals etwa 700 Kilometer des umliegenden Flusssystems und gelangten bis in den Atlantik. Auch der Dammbruch in Brumadinho brachte massive Umweltschäden mit sich – die Folgen spüren die Menschen bis heute.

Die Rückstände aus dem geborstenen Abraumbecken gelangten in das Flussbett des nahegelegenen Rio Paraopeba. Landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Brumadinho und der Gegend entlang des Flusses gelten seither als kontaminiert. Lokale Landwirt:innen und Kleinbäuer:innen haben deshalb Schwierigkeiten, ihre Produkte zu verkaufen. Obwohl viele der im Stadtgebiet lebenden Menschen insbesondere aus den ärmeren Gemeinden auf Selbstversorgung aus dem eigenen Garten angewiesen sind, steht infrage, ob das in der Region angebaute Obst und Gemüse überhaupt noch für den Konsum geeignet ist. Toxikologische Studien haben mittlerweile gezeigt, dass zahlreiche Bewohner:innen der Region erhöhte Schwermetallwerte in Blut und Urin aufweisen: Blei, Mangan, Quecksilber, Arsen und Kadmium; in einzelnen Gemeinden sind sogar mehr als die Hälfte aller Kinder betroffen. Woher genau diese Belastung mit Giften stammt, ob aus dem Wasser, der Luft, der Erde oder allem zugleich, ist indes weiter ungewiss.

Senhor Zê aus der Gemeinde Parque da Cachoeira zeigt Bilder der Papayas, die er dieses Jahr geerntet hat: Innen, wo orangegelbes saftiges Fruchtfleisch unter der ledrig-grünen Schale sitzen sollte, findet sich nur etwas grau-schwarz Fauliges. Die Schlammwelle im Januar 2019 hat seinen halben Garten verschüttet. Sein Haus und sein Grundstück zu verkaufen und den Ort zu verlassen, so wie es sich viele hier überlegen, kommt für Zê allerdings nicht infrage. Aller Probleme zum Trotz ist dies noch immer der Ort, an den er vor über dreißig Jahren gekommen ist, um sich ein Leben aufzubauen. Hier zog er seine Kinder groß, pflanzte Mangos und Mandarinen an, hier lebt er mit seinen Tieren. „Und wer sagt mir, dass es woanders einfacher wäre, mit diesem Verlust umzugehen?“, fragt er.[2] Die Zukunft macht ihm dennoch Angst. Frühere Nachbarn haben nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen individuelle Entschädigungsangebote von Vale erhalten und der Firma im Gegenzug ihren Besitz vor Ort übereignet. Da einzelne Dorfbewohner:innen von heute auf morgen wegzögen und ihre Häuser mit einem Mal leer ständen, häuften sich seither Einbrüche in der Gegend, berichtet Zê. Neben der Gewalt nehmen seit dem Dammbruch auch psychische Belastungen, Drogenkonsum und Alkoholismus in Brumadinho zu.

Die Behörden in Brasilien, von der Bundesregierung bis zu den Kommunen, stellte das Ereignis vor ein Dilemma: Zum einen beförderte die neoliberale Wirtschaftspolitik Brasiliens in den Jahrzehnten zuvor die Tätigkeit multinationaler Unternehmen wie die des Bergbaukonzerns Vale S.A. – und damit eine Extraktionsökonomie, die koloniale Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse fortschreibt sowie vor allem transnationalen Konzernen dient. Der Nutzen für die Umwelt und die Bevölkerung vor Ort ist indes fraglich.[3] So üben lokale Arbeitskräfte in der Extraktionsökonomie zumeist schlechter bezahlte Tätigkeiten aus, etwa in Bereichen wie der Instandhaltung von Maschinen und Ausrüstung, der Sicherheit oder der Reinigung, während die besser vergüteten Beschäftigten wie Ingenieur:innen oder Geolog:innen tendenziell von außerhalb der Gemeinden oder teils sogar aus dem Ausland kommen.[4]

Zum anderen aber hat der Staat angesichts einer solchen Katastrophe eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber seinen Bürger:innen. In den auf das Unglück folgenden Wochen berief man daher Katastrophenschutzräte, humanitäre Hilfskomitees und andere Organe ein. Zusätzlich zu Strafzahlungen, die unmittelbar nach dem Einsturz des Abraumbeckens gegen den Bergbaukonzern verhängt wurden, unterzeichnete der Gouverneur des Bundesstaats Minas Gerais – ohne direkte Mitsprache der Betroffenen – am 4. Februar 2021 ein milliardenschweres Abkommen mit dem Unternehmen. Es legt fest, wie die insgesamt rund 37,7 Mrd. Real (etwa 7,1 Mrd. Euro) Wiedergutmachungszahlungen für die betroffenen Gebiete genutzt werden sollen.

Wiedergutmachung, aber keine Gerechtigkeit?

Genau diese Wiedergutmachung aber bringt neue Probleme mit sich. War es vorher der Bergbau, von der Wirtschaft wie Bevölkerung der Region abhingen, stürzen heute paradoxerweise die Entschädigungsgelder, die Vale seit dem Unglück monatlich an jene zahlt, die nachweisen können, bereits vor dem Ereignis im Anspruchsgebiet in Brumadinho oder entlang des Paraopeba gewohnt zu haben, nicht wenige Menschen in Schwierigkeiten. „Sachspenden und Hilfsgelder brachen förmlich über die Stadt herein,“ erinnert sich eine Mitarbeiterin des kommunalen Sozialamts an die Situation vor fünf Jahren.[5] Es bestehe kein Zweifel daran, dass das Geld als Wiedergutmachung gedacht war und dass die Menschen in Brumadinho es mehr als verdienten. Doch weil sie plötzlich größere finanzielle Mittel erhielten, fielen viele reihenweise durch die Raster des bestehenden Sozialhilfesystems; gleichzeitig bedeutete dieser „Geldregen“ aber nicht, dass sich die strukturellen Probleme der Menschen automatisch von heute auf morgen auflösten.

Während das geborstene Absatzbecken in Brumadinho eindrücklich die Destruktivität und Gewalt des globalen extraktiven Wirtschaftsmodells offengelegt hat, haben die Aufräumarbeiten und Wiedergutmachungsabsichten das lokale Sozialgefüge weiter zementiert. „Brumadinho ist wie Brasilien im Miniaturformat“, bringt es ein Bewohner der Stadt auf den Punkt. „Die Reichen wohnen entweder ganz oben auf dem Berg oder im Stadtzentrum. Manche haben dann noch auf dem Land ein Wochenendhaus. Die Leute aber, die in den ländlicheren Gemeinden des Stadtgebiets leben und den Belastungen durch den Bergbau und die Aufräumarbeiten täglich ausgesetzt sind, sind diejenigen, die als Haushälterin, Hilfshandwerker oder Kindermädchen für die Reichen arbeiten. Und diese geografische Verteilung hängt nicht nur mit sozialer Klasse, sondern auch mit Hautfarbe und Bildung zusammen.“[6]

Wie lange noch Geld aus dem Wiederaufbaufonds fließen wird, ist derweil ungewiss. Um diese Frage kursieren in Brumadinho seit fünf Jahren Spekulationen und Gerüchte: Weder der Bundesstaat noch Vale äußern sich verbindlich dazu. Auch das zeigt, welch große Unsicherheit die Situation ausgelöst hat und wie groß die Abhängigkeit von dem kriseninduzierten Geldfluss ist.

„Ich hätte mir etwas Menschliches gewünscht von Vale, eine Reaktion, die unser Opfer für das Unternehmen irgendwie anerkannt hätte. Aber nichts kam, gar nichts. Nur Psychologen und Medikamente“, sagt auch Minenarbeiter Messias Leite, der der Schlammlawine nur knapp entkam.[7] Mit der Abfindung von Vale eröffnete er in Brumadinho ein Jahr nach dem Dammbruch eine Autovermietung. Das Geschäft läuft gut; nicht zuletzt, weil die Stadt im Zuge der Aufräumarbeiten um fast 30 Prozent angewachsen ist.

Gleichzeitig gibt es in der Region aber auch jene, die ihren Anspruch auf die monatlichen Zahlungen oder sonstige Entschädigungsleistungen von Vale nie geltend gemacht haben, weil sie diese für unmoralisch halten. Es gibt für sie keine Wiedergutmachung, schon gar nicht in Form von Geld. „Alles, was hier in der Gegend an Investitionen passiert oder an Verbesserungen kommt, wird immer diesen blutigen Nachgeschmack haben“, drückt es eine Frau aus Brumadinho aus. „Wir werden immer im Hinterkopf haben, dass dafür 272 Menschen ihr Leben ließen.“[8]

Wer trägt die Verantwortung?

Damit aber verweisen sie direkt auf die Frage nach der politischen Verantwortung für das Geschehene; vor allem, da der gebrochene Rückhaltedamm noch im September 2018 vom „TÜV SÜD Bureau de Projetos e Consultoria Ltda.“, einer brasilianischen Tochterfirma der deutschen Prüfgesellschaft TÜV Süd, als stabil zertifiziert wurde. Mehrere parlamentarische Untersuchungsausschüsse auf Landes- und Bundesebene Brasiliens kamen im Nachhinein zu dem Schluss, dass sowohl die Betreiberfirma der Mine als auch das Prüfunternehmen von der Fragilität der Dammkonstruktion gewusst haben müssen und das Risiko eines Zusammenbruchs bewusst eingegangen sind.

Zusammen mit seiner Familie und der Stadtverwaltung Brumadinho reichte Gustavo Barroso Câmara deshalb in Deutschland Zivilklage gegen den deutschen Mutterkonzern TÜV Süd ein. Am 28. September 2021 fand in München die erste Anhörung statt. Als der Prozess im Januar 2022 für weitere 1173 Klagende geöffnet wurde, freute er sich: „Das ist es, was wir immer wollten: dass andere Betroffene die Möglichkeit haben, vor Gericht Gerechtigkeit zu fordern!“ Ihm sei bewusst, dass viele Leute denken, es ginge ihnen um Geld; für Gustavo jedoch war das nie der Kern seiner Bemühungen. „Geld ist nur die einzige Sprache, die Vale und TÜV Süd verstehen. Uns ist es aber jetzt schon gelungen, das zu verletzen, was der TÜV Süd eigentlich verkauft: Vertrauen.“ Aus seiner Perspektive haben sie mit ihrem Verfahren den Ruf des Prüfkonzerns bereits ins Wanken gebracht. „Alles, was in Deutschland als gut und sicher gilt, trägt dieses Siegel. Unser Ziel ist es, dieses Unternehmensbild zu hinterfragen, indem wir zeigen, welchen Schlamassel sie in Brasilien angerichtet haben.“[9]

Bis heute sind wegen des Dammbruchs etwa 35 zivilrechtliche Klagen gegen das Prüfunternehmen beim Landgericht München anhängig; zwei Prozesse wurden bereits eröffnet. Ob es auf der Grundlage einer Anzeige, die fünf betroffene Familien aus Brumadinho zusammen mit dem Hilfswerk Misereor und der Menschenrechtsorganisation ECCHR im Oktober 2019 erstattet haben, auch zu einem Strafverfahren gegen den TÜV Süd kommt, ist noch offen. Die Hoffnung darauf, in Deutschland Recht zu bekommen, ist unter den Klagenden groß; auch, weil sie die Justiz in Brasilien für langsam und korrupt halten.

Obschon im Falle von Brumadinho die internationalen Verbindungen primär konzernrechtliche Fragen aufwerfen, nutzte die Initiative Lieferkettengesetz – ein Bündnis aus über 220 national und international tätigen Organisationen – die Katastrophe als Paradebeispiel für vernachlässigte Konzernverantwortung. Auch dank dieser zivilgesellschaftlichen Bemühungen verabschiedete der Bundestag im Juni 2021 das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten;[10] am 1. Januar 2023 trat es in Kraft. Im Juni 2023 stimmte auch das EU-Parlament nach einem langjährigen Prozess für eine Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) – auch bekannt als „Europäisches Lieferkettengesetz“; für die endgültige Fassung durchläuft das Gesetz aktuell den Trilog-Prozess von EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Rat.

Für die Menschen in Brumadinho machen diese rechtlichen Veränderungen in Deutschland und Europa juristisch vermutlich keinen großen Unterschied mehr. Dennoch sollte die Gleichzeitigkeit dieser Prozesse nicht unterschätzt werden: Öffentlich gibt es ein politisches Interesse daran, die Verantwortungsstrukturen für transnationale Ökonomien neu zu ordnen. Was der Fall Brumadinho zu einer solchen Neuordnung beizutragen vermag, hängt neben der Symbolkraft der Zivilverfahren nun vor allem von der Entscheidung über die Strafanzeige in München ab.

[1] Die angegebene Zahl variiert zwischen 270 und 272, je nachdem, ob die beiden zu Tode gekommenen Ungeborenen als Personen gezählt werden oder nicht. Stand: November 2023.

[2] Im Gespräch mit der Autorin am 23.6.2023.

[3] Vgl. Sophia Boddenberg, Scholz in Lateinamerika: Der Mythos vom nachhaltigen Rohstoffabbau, in: „Blätter“, 3/2023, S. 21-24.

[4] Tádzio Peters Coelho, Dilemas e obstáculos na economia de Brumadinho frente à minério-dependência, in: „Ciência & Cultura”, 72-2/2020, S. 29-33.

[5] Im Gespräch mit der Autorin am 17.1.2023.

[6] Im Gespräch mit der Autorin am 21.1.2023.

[7] Im Gespräch mit der Autorin am 19.5.2022 und 10.1.2023.

[8] Im Gespräch mit der Autorin am 30.7.2023.

[9] Im Gespräch mit der Autorin am 15.12.2021 sowie am 9.2.2022.

[10] Vgl. Armin Paasch, Radikal verwässert: Das neue Lieferkettengesetz, in: „Blätter“, 4/2021, S. 25-28; Miriam Saage-Maaß, Vor der Bewährungsprobe: Das neue Lieferkettengesetz, in: „Blätter“, 10/2021, S. 21-24.