Wie nach 1945 eine rechte Sammlungspartei verhindert wurde – und was wir daraus lernen sollten

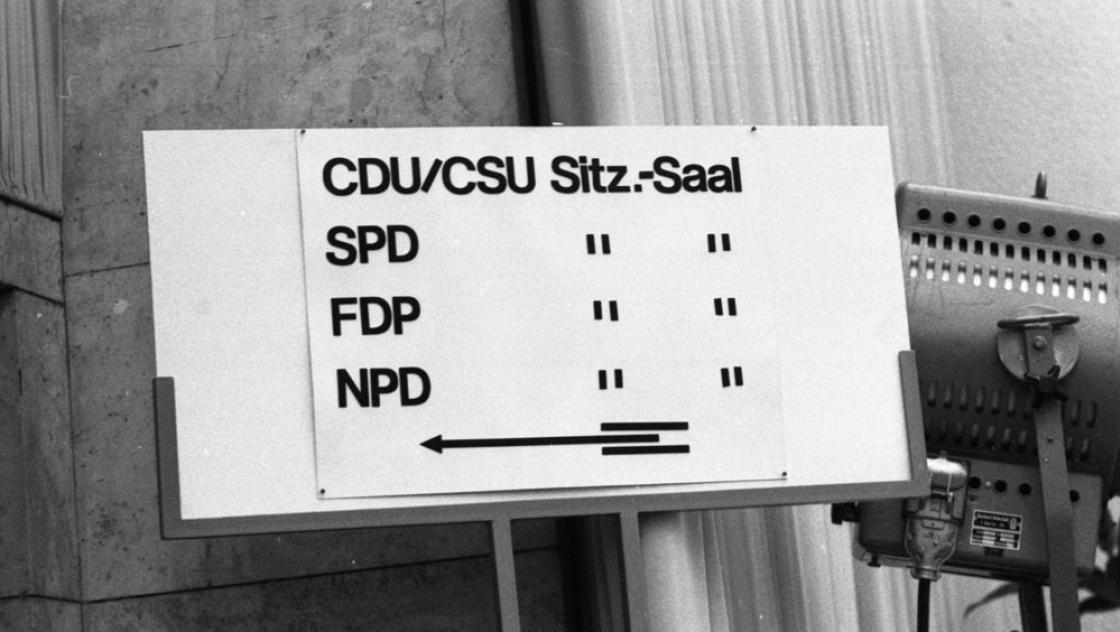

Bild: Die Bundesversammlung wählte am 5.3.1969 in Berlin im dritten Wahlgang den neuen Bundespräsidenten Gustav Heinemann (SPD) (IMAGO / Klaus Rose)

In diesem Jahr begeht die Bundesrepublik ihren 75. Geburtstag – und lange galt sie vielen als eine Vorzeigedemokratie. Doch mit dem Erstarken der AfD hat dieses Bild erhebliche Risse bekommen. Seit 2017 bildet die rechte Sammlungspartei, in der sich neben vielen enttäuschten Anhängern der „Altparteien“ auch ehemalige Neonazis tummeln, die größte Oppositionsfraktion im Bundestag. In Hessen wurde sie soeben mit 18,4 Prozent zweitstärkste Kraft. Und in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, wo in Kürze gewählt wird, ist die AfD in den Umfragen längst stärkste Partei.

Wie die Diskussionen um das Für und Wider von „Brandmauern“ gezeigt haben, löst diese Lage auf Seiten der Konservativen und Liberalen eine Dynamik aus, gemeinsam mit der AfD „bürgerliche Mehrheiten“ zu bilden. Wie also umgehen mit dieser prekären Entwicklung?

Wenn sich Historikerinnen und Historiker zu Wort melden, um zur Beantwortung dieser Frage beizutragen, stellen einige Vergleiche mit der Zeit nach 1918 an, als es der Weimarer Demokratie nicht gelang, den Angriff einer rechten Sammlungsbewegung abzuwehren. Erkenntnisfördernd ist aber auch der Vergleich mit der alten Bundesrepublik, als die Abwehr rechter Angriffe erfolgreich war.[1] Andere spielen dagegen auf die Anfangsphase der Bonner Republik an, indem sie etwa auf die frühe CDU/CSU verweisen. Diese habe die große Leistung vollbracht, ehemalige Nazis in die Demokratie zu überführen und rechte Wähler einzubinden. Tatsächlich gelang es der Bonner Demokratie, die Entstehung einer neuen rechten Sammlungsbewegung zu verhindern. Dabei war sie auf der rechten Seite des politischen Spektrums mit einer ganzen Palette von Gefahrenherden konfrontiert: in den gerade erst gegründeten Parteien, den Sicherheitsbehörden sowie im Umfeld von Soldatenverbänden. Und keineswegs war der Weg einer Eindämmung des Rechtsradikalismus – genauer: des politischen Nationalismus[2] – von Anfang an ausgemacht, im Gegenteil: Die damaligen staatstragenden konservativen und liberalen Parteien wandelten auf einem schmalen Grat – und wären beinahe von rechts ausgehöhlt beziehungsweise übernommen worden. Zwar nicht auf Bundesebene, aber in Landesverbänden, auf die sich die rechten Angriffe konzentrierten. Deshalb hilft der Blick in die Frühzeit der Bundesrepublik nicht nur dabei, die nationalistische Rechte der Gegenwart besser zu verstehen, sondern auch den konkreten Umgang mit ihr – und die politischen Folgen, die eine unbedachte Umarmungspolitik in diesem Fall haben kann.[3] Denn ähnlich wie heute wieder standen die damals sogenannten 45er, also die alten Weimarer Demokraten und jüngeren Nazigegner, die dank der Alliierten nach Ende des Krieges in Führungspositionen gelangt waren, bei der Gründung der neuen Republik 1949 vor einem Dilemma: Schlossen sie die alte NS-Elite zu sehr aus, drohte eine „nationale Opposition“ zu entstehen, die die Demokratie von außen destabilisieren könnte. Setzten sie zu sehr auf Integration, drohte eine Unterwanderung der demokratischen Institutionen von innen und ein Abrutschen in die Diktatur im Krisenfall, wie nach dem Börsencrash 1929 und den Reichstagswahlen von 1930, als die NSDAP mit 18,3 Prozent zweitstärkste Kraft wurde.

Zur Erinnerung: Auch wenn wir es heute in Teilen der Polizei, aber auch des Militärs wieder mit rechten Netzwerken, unter anderem von selbsterklärten „Reichsbürgern“, zu tun haben, stellte sich seinerzeit die Frage nach der Zuverlässigkeit der Bürokratie in einem ungleich größeren Ausmaß. Die Alliierten hatten 1945 nicht weniger als 200 000 Personen, die sie als rechte Gefährder einstuften, in Sicherheitsverwahrung genommen: NSDAP-Funktionäre, Angehörige des Sicherheitsapparates, Berufssoldaten, höhere Beamte, Topmanager. Noch einmal so viele wurden entlassen – als „Nazis“, aber auch als „Militaristen“, wenn sie aus dem Sicherheits- und Militärapparat oder der Rüstungsindustrie des Reiches kamen.

Teile der SPD und der Gewerkschaften setzten angesichts dieser riesigen Herausforderung auf eine Politik, die sie in Anlehnung an das Republikschutzgesetz von 1922 „Schutz der Demokratie“ nannten. Der Demokratieschutz sollte stabilisieren durch soziale Absicherung der potenziellen Gefährder: Die meisten der von der Denazifizierung betroffenen Personen sollten ein Anrecht auf Wiedereinstellung bekommen. Allerdings sollten Spitzenpositionen weiterhin durch Nazigegner besetzt werden.

Praktiziert wurde diese Politik in Ansätzen in Hessen, wo ein einzelner mutiger und gut platzierter Staatsanwalt wie Fritz Bauer wichtige Akzente setzte – übrigens nicht nur bei der Ahndung von NS-Verbrechen, sondern auch im Kampf gegen rechte Paramilitärs. Außerdem war die SPD gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und für eine Entflechtung der Großindustrie. So sollte die Abkehr vom Militarismus sichergestellt werden.

Demgegenüber setzten die bürgerlichen Parteien, zu denen neben der CDU/CSU und der FDP auch die monarchistisch-nationalkonservative Deutsche Partei (DP) zählte, auf eine Politik, die den „Schutz des Staates“ in den Mittelpunkt stellte. Dieser Staatsschutz gab vor, sich nicht sonderlich für etwaige Gefahren von rechts zu interessieren. Mit umso größerem Nachdruck beschwor er die Existenz einer „roten Gefahr“.

Die Frage des Umgangs mit den einstigen NS-Eliten wurde dabei in der Regel nicht als Problem der „inneren Sicherheit“ verhandelt und definiert, sondern als Problem des „inneren Friedens“. Heute würde man „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ sagen: Die rechte Gefahr sollte nicht durch Bekämpfung gebannt werden, sondern durch soziale und politische Befriedung, durch Umarmung.

Faschismus oder Kommunismus – was war die größere Gefahr?

Diese Auseinandersetzung spielte sich auch in der Sphäre der Politikwissenschaft und Politikberatung ab. Bereits im Frühjahr 1937 hatte der im amerikanischen Exil lebende Politikwissenschaftler Karl Loewenstein in der „American Political Science Review“ einen Artikel über „Militant Democracy and Fundamental Rights“ veröffentlicht, in dem er die Selbstschutzmechanismen mehrerer europäischer Staaten miteinander verglich. Wie der Titel andeutet, legte er Wert darauf, dass die „streitbare Demokratie“ nicht nur den Schutz des Staates im Auge haben müsse, sondern auch der Grundrechte. Die Hauptgefahr sah er im Faschismus. Für den Soziologen Karl Mannheim, der zur gleichen Zeit im britischen Exil über die „militant democracy“ nachdachte, war es keine Aufgabe des Staates diese zu etablieren, sondern der Zivilgesellschaft: An ihr sei es, durch politische Bildung und ein soziales Miteinander eine die Demokratie stabilisierende Werteordnung zu schaffen.

Obwohl der Tenor des Grundgesetzes es durchaus angeboten hätte, wurden Loewenstein und Mannheim von der westdeutschen Staatsrechtslehre nicht wirklich rezipiert. Die „wachsame Demokratie“, die der Bonner Staatsrechtler Ulrich Scheuner in den 1950er Jahren konzipierte, war dagegen ganz „vom Staat her“ gedacht, in der Zivilgesellschaft sah Scheuner keinen relevanten Akteur. Bildung dachte er als „Erziehung des Volkes“ und „Förderung der Staatsgesinnung“. Die Grundrechte von „Verfassungsfeinden“ sah er bereits ausreichend geschützt, wenn ihnen der Rechtsweg offenstand und das Handeln der Sicherheitsbehörden im Nachhinein von Gerichten auf Rechtmäßigkeit überprüft werden konnte – das sei im Bonner Rechtsstaat der Fall. Die Ausrichtung seiner „wachsamen Demokratie“ war klar antikommunistisch, nicht antifaschistisch. Warum aber dachte Scheuner Demokratieschutz so anders als Loewenstein und Mannheim?

Zweifellos war er einfach konservativer, aber der Dissens zwischen ihm und den beiden Gründervätern der „streitbaren Demokratie“ hatte auch eine vergangenheitspolitische Dimension: Scheuner zählte zu jenen Beamten, die 1945 als unzuverlässig entlassen worden waren. Unter anderem hatte er 1933 die „nationale Revolution“ begrüßt. Indem er den von Loewenstein und Mannheim, die 1933 aus Deutschland geflohen waren, noch antifaschistisch und staatsskeptisch gedachten Ansatz in eine antikommunistische und staatsgläubige Variante überführte, geriet in den Hintergrund, wer aus welchen Gründen zuerst auf demokratische Streitbarkeit hingearbeitet hatte, sodass jemand wie Scheuner als Demokratieschützer auftreten konnte.

Faktisch lief dies auf die Herstellung von Stabilität durch die soziale und emotionale Absicherung der potenziellen antidemokratischen Gefährder hinaus: Die 1945 als „belastet“ Entlassenen sollten nicht nur einen Job bekommen, sondern auch etwas zu sagen haben – gerade in den Sicherheitsapparaten, der Wirtschaft und beim wiederaufzubauenden Militär. Dieser Ansatz setzte sich durch und so dominierte politisch lange Zeit der Schutz des Staates, nicht der Demokratie: Nach dem Ausbruch des Koreakrieges 1950 malte die Regierung von Bundeskanzler Konrad Adenauer, die sich selbst als „Bürgerblock“ bezeichnete, ein Szenario an die Wand, wonach Westdeutschland unmittelbar von einer sowjetischen Invasion und einem kommunistisch angezettelten Bürgerkrieg bedroht sei. So konnten sich die Schlüsselpositionen wieder mit Leuten füllen, „die von der Sache von früher her etwas verstehen“ (Adenauer). Die meist unbelasteten 45er, die dort seit Kriegsende das Sagen gehabt hatten, mussten sich damit abfinden – oder gehen.

Historiker haben die zehntausendfache Wiederverwendung von Personal der Nazidiktatur in den Institutionen der inneren und äußeren Sicherheit zunächst nur als soziales und später vor allem als moralisches, nicht jedoch als sicherheitspolitisches Problem gesehen. So konnte jahrzehntelang aus dem Blick geraten, dass in der frühen Bundesrepublik maßgebliche Akteure der inneren Sicherheit wie Innenminister Gustav Heinemann und Fritz Bauer nicht etwa in der KPD die größte Gefahr für die „freiheitliche demokratische Grundordnung“ sahen, sondern im Abgleiten des Landes in einen rechten Polizeistaat, falls der „Kalte Krieg“ zu einem „Heißen Krieg“ werden würde.

Die entscheidende Wächterrolle der Alliierten

Eine Schlüsselrolle bei der Beantwortung der Frage, wie das Grundgesetz in Sachen innere und äußere Sicherheit ausgelegt werden konnte, spielten die Alliierten. Bis 1955 verzögerten sie den Aufbau einer westdeutschen Streitmacht, obwohl sie diese militärisch brauchten. Und bis zum gleichen Jahr behielt sich die Alliierte Hohe Kommission kraft Besatzungsstatut das Recht vor, „die Ausübung der vollen Regierungsgewalt“ wieder aufzunehmen, wenn dies „aus Sicherheitsgründen oder zur Aufrechterhaltung der demokratischen Regierungsform“ notwendig erschien. Danach konnten die Alliierten bis zur Verabschiedung der Notstandsverfassung 1968 bei einer „ernstlichen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ intervenieren. Und in Westberlin bewachten Sowjets und Westalliierte bis 1987 in antifaschistischer Eintracht den Obernazi Rudolf Heß.

Doch auch die alliierten Vorstellungen zur sicherheitspolitischen Lage in Westdeutschland durchliefen mit der Zeit einen grundlegenden Wandel. War in der Gründungsphase die Furcht vor einem Rückfall in eine Rechtsdiktatur auf deutschem Boden noch immens gewesen, rückte bald auch bei ihnen die kommunistische Gefahr in den Vordergrund.

Und dennoch blieb ein Grundmisstrauen: Obwohl gerade die US-Besatzungsbehörden kaum weniger antikommunistisch eingestellt waren als die Bundesregierung, war in ihren Augen die red scare zunächst weniger akut als ein Phänomen, das sie renazification nannten. Damit war nicht nur ein Erstarken nationalistischer und militaristischer Kräfte gemeint, ermöglicht durch die Freiheiten, die das Grundgesetz bot. Nein, die US-Besatzer registrierten durchaus, dass 1949 „viele ehemalige Nazis“ in „Machtpositionen“ zurückkamen. In der Tat wurden von den rund 55 000 Beamten, die 1945 entlassen worden waren, mehr als 53 000 rehabilitiert. Die „Kombination beider Trends“ – Entlassung und Rehabilitierung – schuf eine „Atmosphäre“, in der nach Auffassung eines Besatzungsangehörigen ein „autokratisches, diktatorisches und undemokratisches Regime“ die „Kontrolle“ übernehmen könnte.

Deutsche, die im Nazismus verfolgt oder diskriminiert worden waren, teilten diese Sorge vor einer Renazifizierung nicht immer, aber häufig. Der „Kronjurist“ der SPD, Adolf Arndt, der einst als „Halbjude“ gegolten hatte, war 1958 davon überzeugt, dass die größte Gefahr „nicht bei den fünf Prozent verrückter Rechtsradikaler“ liege, „sondern in der Unterwanderung der Demokratie [vonseiten] feindlicher Elemente bei den höchsten Stellen“. Derlei sagte ein SPD-Politiker freilich nur hinter verschlossenen Türen, auf einem Treffen des Bundes der Verfolgten des Naziregimes in Westberlin. Im öffentlichen Sprachgebrauch hingegen verlegten sich Belastete wie Unbelastete schon sehr früh darauf, die zurückkehrenden NS-Funktionseliten eben nicht als Sicherheitsproblem zu behandeln, sondern als Problem der materiellen Absicherung und symbolischen Rehabilitation: Anstatt die alten Beamten mit unangenehmen Fragen nach ihrem Karriereverlauf im Dritten Reich in die Hände rechter Parteien zu treiben, sollten sie lieber mit Bezügen und Pensionen ruhiggestellt werden.

Die Integration der NS-Eliten – ein harter Ruck nach rechts

Bei vielen Deutschen lag einer solchen Haltung schlicht der Umstand zugrunde, dass sie die Zurückkehrenden nicht als Gefahr wahrnahmen, sondern im Gegenteil als Zugewinn an Sicherheit nach einer Periode der politischen und sozialen Instabilität, verursacht durch die alliierte Besatzung, die Siege der Roten Armee und den internationalen Linksruck nach 1945. Andere mochten wiederum tatsächlich kalkuliert haben, dass 53 000 verbeamtete ehemalige Nationalsozialisten die Demokratie weniger bedrohten als 53 000 arbeitslose. Entsprechendes galt für die rund 190 000 Berufssoldaten, die nach 1945 von den Alliierten mit Berufsverbot belegt worden waren. Beide Gruppen wurden in der frühen Bundesrepublik nicht nur wegen ihrer „fachlichen Expertise“ umworben, wie es offiziell hieß. Darüber hinaus galt es, die Bildung jener antidemokratischen Masse aufsässiger Veteranen zu verhindern, die nach 1918 die erste Republik destabilisiert hatte. Erst so wird erklärbar, dass auch und gerade mäßig qualifizierte NS-Belastete in die Sicherheitsbehörden eingestellt wurden.

Letztlich ließen sich auch die Alliierten auf dieses Kalkül ein. Sehr fern lag der Gedanke einer Stabilisierung der Sicherheitssituation durch soziale Absicherung der Belasteten insbesondere den Amerikanern ohnehin nicht. Schließlich arbeiteten viele Hundert ehemalige Angehörige des NS-Militär und -Sicherheitsapparates bereits seit 1945/46 für US-Geheimdienste – freilich unter strengster Geheimhaltung. Im September 1950 gaben die Alliierten grünes Licht für den Aufbau eines Bundesverfassungsschutzes (BfV), eines Bundeskriminalamtes (BKA) und eines Bundesgrenzschutzes (BGS). Sie signalisierten sogar, dass möglicherweise bald westdeutsche Berufssoldaten gebraucht würden.

Die Wiederbewaffnung als Absicherung – wie als Schreckensszenario

Für die Berufssoldaten, die 1945 entlassen worden waren, mochte diese Ankündigung ein begrüßenswerter Schritt hin zu materieller Absicherung und symbolischer Rehabilitierung sein. Für viele andere war die Vorstellung, dass die Bundesrepublik fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wiederbewaffnet werden würde, ein Schreckensszenario, das nicht nur die äußere, sondern auch die innere Sicherheit des Landes bedrohte. Der erste Bundesinnenminister, Gustav Heinemann, der im Dritten Reich in der kirchlichen Opposition aktiv gewesen war, trat im Oktober 1950 aus ebendiesem Grund zurück: Da antidemokratische Kräfte in Staat und Gesellschaft noch viel zu stark seien, werde die „Remilitarisierung die Renazifizierung nach sich ziehen“, heißt es in einem Schreiben, das er an Adenauer richtete. Heinemanns Haltung wurde von vielen konservativen und liberalen Zeitgenossen als moralisierend belächelt. Sicherheitsgeschichtlich erscheint sie vor allem als Plädoyer für ein Festhalten der Alliierten an ihrer bisherigen Besatzungspolitik: Die Sicherheit der Bundesrepublik sollte weiter von den alliierten Truppen gewährleistet werden, damit der westdeutschen Gesellschaft mehr Zeit blieb, „Civilcourage“ zu entwickeln – ein Gedanke, der sich auch in Karl Mannheims Konzept der „militant democracy“ wiederfindet.

Davon abgesehen, waren die Befürchtungen des ersten Bundesinnenministers den Alliierten so fremd nicht. Greifbar wird das alliierte Grundmisstrauen auch darin, dass BKA und BfV beobachtet wurden und erst nach 1968 zu den mächtigen Institutionen ausgebaut werden konnten, die sie heute sind. Jedoch artikulierten auch sie das Misstrauen, das sie den deutschen Sicherheitsbehörden gegenüber hegten, kaum noch öffentlich.

Tatsächlich war der Preis, den das Land für die emotionale Integration der NS-Eliten zahlte, dass es im Vergleich zu den ersten Jahren nach 1945 hart nach rechts rückte. Wer einen Eindruck von dem Ausmaß des Rechtsrucks bekommen möchte, dem seien die Bücher von Gerhard Sälter zur Organisation Gehlen und zum BND ans Herz gelegt. Beide Organe betrieben unter dem Vorwand, die „rote Gefahr“ zu bekämpfen, eine Form der Zersetzung gegen Linke und Liberale, ja sogar gegen Konservative, die im Widerstand gegen die Nazis aktiv gewesen waren, die Westdeutschen vor 1950 untersagt war.[4]

Das Bundesverfassungsgericht als demokratisches Gegengewicht

Eine große Ausnahme und ein Gegengewicht zum Rechtsruck in den Institutionen war der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts, der sich in einem Punkt von fast allen anderen in die Politik der inneren Sicherheit involvierten Institutionen jener Zeit unterschied: Er war mehrheitlich mit Personen besetzt, die eindeutig unbelastet waren.

Gestapoleuten, die zurück in den Polizeidienst wollten, erteilte der Senat 1957 eine Absage: Es entstünden zu viele „Gefahren“, wenn Personen, die womöglich „den Unterschied der Gestapoaufgaben von einer rechtsstaatlichen politischen Polizei subjektiv nicht zu erkennen vermögen, in das Beamtentum des demokratischen Staates eindrängen“. Nur waren ehemalige Gestapomänner längst in den Sicherheitsbehörden tätig – ebenso wie einstige Angehörige der Abwehr und des Sicherheitsdienstes der SS. Sowohl beim BfV als auch bei der später in den BND überführten Organisation Gehlen verhielten sich die Gestapoleute wie befürchtet: Rechte Einstellungen und nichtrechtsstaatliche Praktiken lassen sich ebenso nachweisen wie Kontakte zu militaristischen Veteranen. Als „Staatsfeinde“ überwacht wurden Linke und auch Angehörige des konservativen Widerstands, die nach ihrer Verfolgungserfahrung antimilitaristische Positionen vertraten.

Nachvollziehen lässt sich dieser massive Ruck der Bonner Demokratie nach rechts aber auch anhand der Rhetorik der Parteien. Die Schuhmacher-SPD schlug nationalistische Töne an, um die Souveränitätsaufgabe und die Zementierung der deutschen Teilung anzuprangern, die mit Adenauers vermeintlicher „Politik der Stärke“ einherging. Die CDU praktizierte eine „Bündnispolitik bis zum rechten Rand“ (Frank Bösch), in deren Zuge der linke Flügel der Partei seine liberalen Federn verlor, etwa in der Person von Eugen Kogon und Gustav Heinemann, die sich enttäuscht der SPD anschlossen. Letztlich gelang es Adenauer auf diese Weise, die Rechten zu integrieren. Allerdings war Anfang der 1950er Jahre noch keineswegs ausgemacht, ob Adenauer mit seiner rechtsoffenen Sammlungspartei erfolgreich sein würde oder ob sich nicht doch, wie zwischen 1930 und 1933, eine rechte Sammlungsbewegung durchsetzen würde.

Seinerzeit war es der NSDAP, der nationalkonservativ-monarchistischen DNVP und nationalrevolutionären Intellektuellen gelungen, den rechten Flügel des katholischen Zentrums und die rechtsliberale Staatspartei für ihr Projekt der „nationalen Revolution“ zu gewinnen. An solche Sammlungsversuche knüpfte neben der Deutschen Partei vor allem der nordrhein-westfälische FDP-Landesverband seit 1950 verstärkt an. Wie bis vor kurzem Frauke Petry und Jörg Meuthen beschwor damals der FDP-Mann Friedrich Middelhauve in NRW die „Pflicht nach rechts“. Zugleich stiegen in seinem Landesverband damals ehemalige NSDAP-Funktionäre auf, bei denen es schwerfiel zu glauben, dass sie ihre Bekenntnisse zur Demokratie ernst meinten.

Auch im Umgang mit diesem Bedrohungsherd herrschte, wie Beate Baldow und Kristian Buchna[5] gezeigt haben, keineswegs der so oft behauptete „antitotalitäre Konsens“. Der damalige Bundesvorstand der FDP verhielt sich in etwa wie Jörg Meuthen als AfD-Chef gegenüber Björn Höcke: Thomas Dehler und Martin Euler ließen Middelhauve und Co. nicht nur gewähren. Vielmehr betätigten sie sich als Bundesjustizminister und Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion innerhalb der Bürgerblock-Regierung rhetorisch immer wieder als nationalistische und den Nazismus verharmlosende Scharfmacher, obgleich es an der Basis durchaus innerparteiliche Kritik am rechtsoffenen Kurs gab.

Doch während eine Broschüre des DGB damals vor einer „NS-Machtergreifung in ‚demokratischen’ Parteien“ warnte, praktizierte sowohl die Adenauer-Regierung als auch die SPD-Führung eine Politik des Kleinredens der Gefahr von rechts. Intern machte aber auch Adenauer keinen Hehl daraus, dass er die Entstehung einer neuen DNVP fürchtete.

Der Wille zum Umsturz

Den entscheidenden Gegenimpuls setzten auch in der Frage der „nationalen Sammlung“ als Alternative zur christdemokratischen Bündnispolitik die Alliierten – oder genauer: die britische Regierung unter dem konservativen Premier Winston Churchill. Im Januar 1953 verhafteten britische Sicherheitsoffiziere acht ehemalige Nazis, denen vorgeworfen wurde, als „Rädelsführer“ einer Unterwanderung von FDP und DP konkrete Pläne zur „Wiederergreifung der Macht in Westdeutschland“ geschmiedet zu haben. Die Betreffenden wurden praktisch persönliche Gefangene des britischen Hochkommissars. Der hatte die Kommandoaktion angeordnet, um festzustellen, ob die Gruppe eine „Bedrohung der Sicherheit der alliierten Streitkräfte“ darstellte. Dass die Verhaftung auf der Grundlage des Besatzungsstatuts stattfand, zeigt nicht nur, dass die Briten die „braune Gefahr“ weiter ernst nahmen, sondern auch, dass sie den deutschen Sicherheitsleuten hierbei nicht über den Weg trauten.[6]

Die Forschung ist sich heute relativ einig, dass von der weiten Öffnung der FDP und DP für subversiv agierende Nazikader keine akute Gefahr ausging – weder für die Besatzungsmächte noch für den Bestand der Republik. Die Briten dürften dies ebenso gesehen haben. Mit der Aktion machten sie gleichwohl unmissverständlich klar, was sie von den Bestrebungen hielten, rechts der Union eine nationalkonservative-nationalliberale Partei zu bilden, in deren Führung sich Ex-Nazis tummelten, die offensichtlich nur Kreide gefressen hatten.

Mit der sicherheitspolitischen Grenzmarkierung von 1953 wehrten die Briten also keine akute Gefahr ab, aber sie signalisierten, dass sie gewillt waren, gegen die Gefahr von rechts vorzugehen, wenn die bundesdeutschen Behörden die Sache verschliefen. Und die Rechnung ging auf: Bei der Bundestagswahl im Herbst 1953 erreichten CDU und CSU fast die absolute Mehrheit, während FDP und DP an Stimmen verloren.

Die Politik des Kleinredens der Gefahren

Jedoch war auch den Alliierten die Politik des Kleinredens nicht fremd, denn sie suchten seit 1945 ebenfalls am rechten Rand nach Bündnispartnern, auf deren Befindlichkeiten und Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen war. Greifbar wird dies in der sogenannten Partisanenaffäre, die 1952 ihren Ausgang nahm, als eine paramilitärische Gruppe aufflog, die in den hessischen Wäldern geheime Waffenlager anlegte und für den Fall einer sowjetischen Invasion trainierte. Sie nannte sich Technischer Dienst (TD) und war der bewaffnete Arm des Bundes Demokratischer Jugend (BDJ), einer Art nationalistischer Anti-FDJ, die jedoch weniger Jugendliche anzog als frühere Berufssoldaten der Wehrmacht und der Waffen-SS, die vor der Bundeswehrgründung ohne Job dastanden. Ähnlich wie die Organisation Gehlen beließ es auch der TD nicht beim Antikommunismus. Vielmehr fand die hessische Polizei bei ihrer Razzia Listen, auf denen nicht nur die Namen von Kommunisten verzeichnet waren, sondern auch von christ- und sozialdemokratischen Politikern, die dem antinazistischen Widerstand angehört hatten. Sie sollten am „Tag X“ ausgeschaltet werden, da man ihnen unterstellte, dass sie mit den Sowjets kooperieren würden.

Zu den Gelisteten zählte auch der hessische Innenminister Heinrich Zinnkann (SPD). Diesem gelang es jedoch nicht, die Gruppe wegen Geheimbündelei zur Verantwortung zu ziehen. Auch Fritz Bauer, der eines der Mitglieder anklagen wollte, musste klein beigeben, nachdem Informationen aus dem Verfahren geleakt worden waren und er sich auf einmal mit dem Vorwurf des Geheimnisverrats konfrontiert sah. Hatten sich die Besatzungsmächte in der FDP-Affäre über das untätige Bundesinnenministerium hinweggesetzt, stimmten die Amerikaner nun mit Bundesinnenminister Lehr überein. Beide Seiten infantilisierten die aufgeflogenen Paramilitärs und machten sich über deren Aktion lustig. Sie attestierten ihnen sogar, bei ihrem Training den Schutz der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ gegen den „Totalitarismus“ im Sinn gehabt zu haben. Der Grund für diese Einschätzung war nicht zuletzt, dass der BDJ mit öffentlichen Geldern gefördert wurde und der TD – wie die Organisation Gehlen – im Dienst der CIA stand.

Tatsächlich zählte die Gruppe zu einem transnationalen Netzwerk sogenannter Gladio-Einheiten. Deren Aufgabengebiet bestand im Kampf gegen den Kommunismus, aber auch in der Abwehr allzu linker Reformanstrengungen in den Demokratien des Westens. Als Mittel für Letzteres diente ihnen politische Einschüchterung, aber auch das Anheizen gesellschaftlicher Konflikte – eine Spannungspolitik, die im Ergebnis auf einen Bürgerkrieg abzielte.

Die Parallelen zu dem, was seit langem an rechten Aktivitäten speziell in Militär und Polizei bekannt wird, liegen auf der Hand: Berufssoldaten als Adressaten, Trainings für den „Tag X“, systematische Einschüchterung politischer Gegner, transnationale Vernetzung, Geheimdienstkontakte, Bekenntnis zur „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“, aber offenbar auch Tolerierung von Mitgliedern, die Feindeslisten mit Linken erstellen – und mit dem Fall Lübcke sogar ein erster rechter Mord an einem Politiker (wenn man den Anschlag auf Rudi Dutschke nicht mitzählt, an dessen Spätfolgen der linke Studentenführer 1979 im dänischen Exil sterben sollte).

Für eine Doppelstrategie aus Segregation und Integration

Was also sagt dieser Blick zurück in die Zeitgeschichte über die Gefahr von rechts in der Berliner Demokratie, die als souveräner Staat heute alleine entscheiden muss, wie sie mit paramilitärischen Gruppen, rechten Netzwerken und der Höcke-AfD umgeht?

Zunächst einmal ist klar, dass man aus der Geschichte nicht den „richtigen“ Umgang mit etwas Gegenwärtigem lernen kann. Denn dies ist eine normative Frage, die nur politisch beantwortet werden kann und immer wieder neu beantwortet werden muss. Historikerinnen und Historiker können aber zeigen, wie sich heutige von früheren Rechten unterscheiden – und welche konkreten Auswirkungen ihre Integration und Segregation jeweils hatte.

Eine erste Lektion lautet meines Erachtens, dass in der Bundesrepublik bis zum Aufstieg der AfD vor allem deshalb keine rechte Sammlungspartei dauerhaft Erfolge feiern konnte, weil der Umgang mit der Gefahr von rechts stets beides umfasste: Umarmung und Abwehr. In der Adenauer-Ära konnte die zehntausendfache Wiederverwendung der „Ehemaligen“ die Bonner Demokratie auch deshalb nicht grundlegend erschüttern, weil es faktisch zwei Parteiverbote gab: eines durch das Verfassungsgericht gegen die SRP und eines gegen die Bildung einer AfD avant la lettre aus der FDP heraus.

In der heutigen Bundesrepublik stocken dagegen die Umarmung wie auch die Abwehr. Die bislang etablierten Parteien haben in den letzten Jahren alle ihre rechten Flügel und Flügelleute verloren – ihre Homanns, Möllemanns, Sarrazins, Palmers und Wagenknechts. Die beiden Verbotsverfahren gegen die NPD schlugen fehl, weil es zu viele V-Leute in der Partei gab („fehlende Staatsferne“) bzw. weil sie angeblich nicht gefährlich genug war.

Bei der AfD ist es nun andersherum: Sie erscheint vielen als too big to ban, weshalb unbedingt das Verbot einzelner Landesverbände und vor allem die individuelle Aberkennung bestimmter Grundrechte gemäß Artikel 18 GG geprüft werden sollten.[7] Zugleich versuchen die betroffenen Parteien, insbesondere CDU/CSU, ihren rechten Flügel wieder einzufangen, indem sie eine Migrationspolitik betreiben, als gäbe es diese Parteirechte noch. Zu fragen ist jedoch, warum die Umarmungspolitik so sehr an den vermuteten Befindlichkeiten der Wählerinnen und Wähler der AfD ausgerichtet ist – und nicht auf die viel größere Masse der Nichtwählerinnen und Nichtwähler abzielt. Wann beginnt endlich deren Integration?

Die Lehre aus der Geschichte der alten Bundesrepublik

Hier gibt es aus der alten Bundesrepublik durchaus zu lernen: Weil sich damals abwehrende und umarmende Kräfte zwar politisch oft uneinig waren, historisch betrachtet sich aber arbeitsteilig ergänzten, konnte sich keine rechte Sammlungspartei dauerhaft etablieren. Das Potenzial, das heute die AfD mobilisiert, war aufgespalten in die rechten Flügel der etablierten Parteien und eine nationalistische Opposition, die sich selbst – ganz bescheiden – als „national“ oder „deutsch“ bezeichnete, als würde sie das Land bei den Olympischen Spielen oder einer Fußball-WM vertreten wollen. Heute bezeichnet sich die deutsche Rechte gerne verharmlosend als „patriotisch“ und es gelingt ihr so zusehends, die Spaltung in vermeintlich gemäßigte und radikale Nationalistinnen und Nationalisten zu überwinden – in einem Umfang, wie dies vor ihr nur DNVP und NSDAP vermochten.

Ein Grund hierfür ist, dass die innerrechte Arbeitsteilung besser funktioniert als in der früheren Bundesrepublik, als sich viele rechte Kleinparteien um die gleichen Kuchenstücke stritten. Heute sind die Konflikte im rechten Lager zwar nicht verschwunden, sie treten aber in den Hintergrund – angesichts der nationalen und internationalen Erfolgsdynamik der AfD, aber wohl auch aus besserer Einsicht.

Bei den antinationalistischen Kräften fehlt diese Einsicht heute oft: Für die einen ist der Versuch der Integration ein Teil des Problems, weil sie rechte Positionen normalisiere, für die anderen die Segregation, weil sie die Rechte provoziere und in ihrer Opferrolle bestärke. Dabei müsste es eine kooperative Verständigung geben zwischen jenen, die abwehren, und jenen, die umarmen – in gewisser Weise wie damals zwischen den sowjetischen und westalliierten Soldaten, die bis zuletzt Rudolf Heß bewachten.

Diese punktuelle Verständigungsbereitschaft erscheint umso notwendiger, als die Bundesrepublik heute nicht mehr mit der Hilfe der vormaligen Alliierten rechnen kann; denn dort ist die Rechte ebenfalls auf dem Vormarsch und solidarisiert sich teils offen mit der AfD. Sollten sich Union und FDP dennoch eine Allianz mit der AfD zutrauen, die inzwischen stärker ist als alle ihre Vorläuferinnen, würden sie damit genau jenen sozialen Rechtsstaat und die liberale Demokratie gefährden, die sie einst mit aufgebaut haben.

[1] Siehe auch „Koalitionen machen Rechte eher hoffähig“, Frank Bösch im Gespräch mit Jan Kixmüller, in: „Der Tagesspiegel“, 16.12 2023.

[2] Worte wie „Rechtsextremismus“ verharmlosen das Problem: Dominik Rigoll und Yves Müller, Zeitgeschichte des Nationalismus. Für eine Historisierung von Nationalsozialismus und Rechtsradikalismus als politische Nationalismen, in: Archiv für Sozialgeschichte (AfS) 60, 2020, S. 323-351; D. Rigoll und Laura Haßler, Forschungen und Quellen zur deutschen Rechten, 1: Ansätze und Akteur:innen, in: AfS 61, 2021, S. 569-611; 2: Handlungen und Wirkungen, in: AfS 63, 2023, S. 491-545.

[3] Siehe zum Folgenden auch Dominik Rigoll, Staatsschutz in Westdeutschland. Von der Entnazifizierung zur Extremistenabwehr, Göttingen 2013; ders., Streit um die streitbare Demokratie. Ein Rückblick auf die Anfangsjahrzehnte der Bundesrepublik, in: „Aus Politik und Zeitgeschichte“ 32-33 (2017), S. 40-45; ders., Kampf um die innere Sicherheit: Schutz des Staates oder der Demokratie?, in: Frank Bösch und Andreas Wirsching (Hg.), Hüter der Ordnung. Die Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin nach dem Nationalsozialismus, Göttingen 2018, S. 454-497.

[4] Gerhard Sälter, NS-Kontinuitäten im BND. Rekrutierung, Diskurse, Vernetzungen, Berlin 2022; ders., Phantome des Kalten Krieges. Die Organisation Gehlen und die Wiederbelebung des Gestapo-Feindbildes Rote Kapelle, Berlin 2016.

[5] Kristian Buchna, Nationale Sammlung an Rhein und Ruhr. Friedrich Middelhauve und die nordrhein-westfälische FDP 1945 - 1953, München 2010; Beate Baldow, Episode oder Gefahr? Die Naumann-Affäre, FU Berlin, Univ.-Diss., 2012.

[6] Adenauer wurde immerhin über die Aktion auf dem Laufenden gehalten.

[7] Gertrude Lübbe-Wolff, Wehrhafte Demokratie: Die Instrumente des Parteiverbots und der Grundrechtsverwirkung, verfassungsblog.de, 13.10.2023.