Bild: Symbolbild: Vermögensungleichheit (IMAGO / Panthermedia / Andrey Popov)

Seit vielen Jahren erleben wir, dass das Scheitern als Chance bejubelt wird. In TED-Talks treten erfolgreiche, oft sehr junge Manager:innen von Start-ups auf die Bühne und erzählen begeistert von ihrem Scheitern. Sie sprechen davon, wie sie mit einem Unternehmen gescheitert sind, und lassen sich dafür feiern. Oftmals heißt es jetzt auch in Deutschland, dass wir uns mehr trauen, mehr wagen müssen und dass das ökonomische Scheitern zu unserer modernen Gesellschaft dazugehört. Das Scheitern wird zum neuen gesellschaftlichen Ideal erkoren. Doch dürfen wirklich alle in dieser Gesellschaft scheitern? Ich bin Teil einer Generation, die in erheblicher Unsicherheit lebt und aufgewachsen ist. Viele hangeln sich von einem prekären Job zum nächsten. In der Coronapandemie hat die wirtschaftliche Krise vor allem die jungen Menschen im Studium und die Berufseinsteiger:innen getroffen. Doch eine solche Krise lässt sich für jemanden mit Kapital deutlich leichter überstehen als für jemanden, der am Existenzminimum lebt und einer ständig drohenden Armut ausgesetzt ist. Eine Armut, die einen heute schneller denn je einholen kann. Das Scheitern ist daher nur dann eine Chance, wenn man einen weiteren Versuch bekommt, wenn man aufstehen kann. Ob dies möglich ist, liegt sehr an den gesellschaftlichen Verhältnissen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten. Die unfassbar hohen Erbsummen der nächsten Jahre geben uns wichtige Hinweise darauf, dass sich unsere Gesellschaft gegenwärtig fundamental verändert. Derzeit werden in Deutschland jährlich schätzungsweise rund 400 Mrd. Euro vererbt oder verschenkt.[1] Zum Vergleich: Der Bundeshaushalt betrug im Jahr 2023 gut 476 Mrd. Euro. Daraus werden Universitäten, Spitzenforschung, Straßen, Arbeitslosenhilfe, das Militär und so vieles mehr bezahlt. Durch das Erben werden also mittlerweile unfassbare Summen hin- und herbewegt. Und diese Beträge werden immer größer.

Nun ließe sich argumentieren, dass am Prinzip des Erbens und den derzeitig hohen vererbten Summen nichts zu kritisieren sei. Schließlich wird damit die nächste Generation unterstützt. Das Erben kann auch einen wichtigen Beitrag zur Generationengerechtigkeit darstellen. Die Eltern leben nicht auf Kosten der Kinder, sondern geben ihnen das eigene Vermögen weiter. Wer kann etwas dagegen haben, wenn Eltern, wenn Großeltern, wenn die Familie füreinander sorgen will?

Doch – und das ist das zentrale Problem – die Erbsummen, die weitergereicht werden, werden nicht nur immer größer, sondern auch immer ungleicher verteilt. Die Mehrheit in der Gesellschaft erbt nichts oder nur sehr wenig. Dagegen profitiert vor allem das reichste Prozent der Bevölkerung von wachsenden Erbschaften. Sie können ihre Vermögen von Generation zu Generation immer stärker erweitern. Andere Bevölkerungsgruppen dagegen werden durch das Erben an den Rand der Gesellschaft gedrängt.

Deutschland liegt derzeit auf dem weltweit dritten Platz als Standort für Superreiche.[2] Unter diesen sind in vielen Fällen Angehörige von Familienunternehmen zu finden, deren Vermögen von Generation zu Generation weitergereicht wird. In den USA oder in Großbritannien sind rund zwei Drittel der Superreichen durch das eigene Handeln vermögend geworden. In Deutschland dagegen haben 67 Prozent zumindest einen Teil ihres Vermögens geerbt.[3] In kaum einem anderen Land ist demnach der „Faktor Erbe“ so entscheidend für die eigene ökonomische Situation wie bei uns. Und trotzdem reden wir darüber einfach nicht.

Schaut man sich die Superreichen in Deutschland an, dann zeigen sich hier vor allem sechs Eigenschaften sehr häufig: sie sind männlich, haben ein hohes Alter, ihnen fehlt eine Migrationsgeschichte, sie sind westdeutsch, gut gebildet und selbstständig tätig. Bereits an diesen Eigenschaften zeigt sich die besondere Schärfe und Dringlichkeit der deutschen Situation.

Männlich, alt, westdeutsch und ohne Migrationsgeschichte

Ostdeutsche verfügen, durch die Vergangenheit bedingt, über viel weniger Vermögen als Westdeutsche. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Diese erben in vielen Fällen kaum etwas. Das vererbte Vermögen scheint also das politische Ziel der Chancengerechtigkeit zu verhindern; es manifestiert gesellschaftliche und ökonomische Strukturen der 1970er und 80er Jahre. Kurzum: Wir konservieren eine Gesellschaft, die sich längst gewandelt hat – ohne uns darüber zu empören.

Wir regen uns als Gesellschaft durchaus über die gewaltigen Gehälter von Führungskräften auf. Zu Recht fragen sich viele, wie diese mit unserem Leistungsprinzip vereinbar sind, rufen Grüne, Linke und SPD nach einem höheren Spitzensteuersatz und einer Vermögensteuer. Wir haben also noch immer eine gute Sensorik für Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Doch beim Thema Erben passiert nichts. Warum steht nicht jede Woche eine andere NGO auf der Straße, um mit Tausenden anderen zusammen zu demonstrieren? Warum ist das nicht das Hauptthema der sozialen Verbände? Und warum sind auch die linken Parteien hier so verdammt ruhig? Schaut man in die Verlautbarungen der eher linken Parteien, so wollen alle mit dem Instrument der Steuererhöhung durchaus ein wenig in die derzeitige Debatte um den klammen Haushalt eingreifen. Doch offensiv nach vorne tragen möchte das keine Partei. Man versteckt es lieber im Kleingedruckten der Wahlprogramme, die sowieso kaum jemand liest.

Der Grund dafür: Fragt man speziell nach einer Erbschaftsteuer, dann äußert eine Mehrheit der Befragten ihre Bedenken. Eine Umfrage des britischen Meinungsforschungsinstituts YouGov hat ergeben, dass 70 Prozent der Deutschen die Besteuerung von Erbschaften unfair finden – obwohl es sich hierbei um einen sehr milden politischen Eingriff handelt. Nur jeder Fünfte befürwortet grundsätzlich eine Besteuerung von Erbschaften.[4]

Erben, das ist mir in den letzten Jahren noch einmal bewusst geworden, vollzieht sich bei uns im Dunkeln. Denn dem Erben geht in der Regel der Tod eines nahen Verwandten voran. Wenn ein Freund oder eine Freundin einen Elternteil verliert, dann fragen wir zu Recht nicht nach dem Erbe, sondern wir versuchen, die Person zu trösten, ihr Halt zu geben. Und nach einigen Wochen oder Monaten fragen wir auch nicht mehr danach. Das Erben ist daher ein Prozess, der sich außerhalb der Öffentlichkeit vollzieht. Ihm fehlt jegliche Bühne für eine gesellschaftliche und politische Debatte.

Wechselt ein Fußballspieler für mehrere hundert Millionen Euro Ablösesumme den Fußballverein, dann ist diese Summe am nächsten Tag in etlichen Zeitungen zu lesen. Anders beim Erben: Denn das vererbte Geld ist noch schambehafteter als beispielsweise unser Einkommen durch Arbeit. Und anders als beispielsweise in skandinavischen Ländern redet man bei uns generell nicht gerne über Geld. Was jemand verdient, zählt bis heute zu den großen persönlichen Geheimnissen, die kaum jemand preisgeben will. Und noch mehr gilt das für das Erben. Dabei sind wir längst auf dem Weg hin zu einer Gesellschaft, in der nur noch die Herkunft zählt und immer weniger die eigene Leistung. Das große Versprechen der sozialen Marktirtschaft – individueller Aufstieg ist möglich – geht zunehmend verloren. Die Spaltung der Gesellschaft schreitet immer weiter und immer schneller voran.

Doch während wir als Gesellschaft große technologische Veränderungen durchgemacht und sich die politischen Einstellungen der Generationen im Laufe der Jahrhunderte grundlegend gewandelt haben, ist das System des Erbens fast unverändert geblieben. Es besitzt eine unfassbare Beständigkeit.

Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts bildete sich in den Grundzügen das Erbsystem heraus, wie es in allen westlichen Ländern bis heute Bestand hat. Als solches hat es in Deutschland zwei Weltkriege, die Weimarer Republik, die DDR und unseren derzeitigen Kapitalismus anscheinend unbeschadet überlebt. Es gibt wohl nur wenige politische Prinzipien, die das von sich behaupten können. Trotz dieser Beständigkeit hat das Erben in der Vergangenheit immer wieder zu großen gesellschaftlichen Kontroversen geführt. So stritt man sich in der Philosophie leidenschaftlich über die grundsätzliche Legitimität des Erbens. Und im politischen Raum wurden die Debatten nicht weniger hart geführt. Das Thema Erben war früher also keineswegs ein politisches Nischenthema. Der Philosoph Alexis de Tocqueville hielt es sogar für das zentrale politische Thema. Nach der Regelung dieser Frage könne der Gesetzgeber laut ihm die Arbeit ruhen lassen. Und Karl Marx, aber auch liberale Vordenker wie John Stuart Mill, wollten das Erben stark einschränken, um so für gerechte Chancen zu sorgen. Das Erbrecht wurde also dezidiert dafür genutzt, gesellschaftlichen Fortschritt zu forcieren. Denn bevor sich das Erbrecht in seiner heutigen Form entwickelt hat, war es ein Prinzip des Feudalismus. Es diente vor allem dem Adel, seinen Besitz und seine Macht an die nächste Generation weiterzugeben und zu sichern. Erst mit dem modernen Erbrecht wurde aus dem (vermeintlich gottgegebenen) Naturrecht das durch den Souverän geschaffene Zivilrecht. Damit wurde dieses Recht auch einschränkbar und Teil eines politischen Aushandlungsprozesses. Und die damaligen Debatten sind bis in die Gegenwart erkennbar.[5]

Politisch debattieren wir derzeit vor allem über die Höhe der Erbschaftsteuer. Für viele ist sie ein wichtiges Werkzeug, um die soziale Ungleichheit abzufedern. Andere sehen in ihr eine illegitime Einmischung des Staates in einen privaten Geldtransfer und das drohende Ende des deutschen Mittelstands. Der Blick auf diese Debatte zeigt auch den fundamentalen Wandel in den ökonomischen Einstellungen: Während in den 1970er Jahren eine Mehrheit der Bevölkerung für die Erhöhung der Erbschaftsteuer plädierte, sehen wir heute ein umgekehrtes Bild. Seit den 90er Jahren wurde die Erbschaftsteuer in vielen westlichen Ländern gesenkt oder zum Teil sogar vollständig abgeschafft – etwa 1993 in Neuseeland oder 2008 in Österreich. In anderen Ländern wurden die Steuersätze im Laufe der Zeit stark reduziert. Es fügt sich ein in ein Bild einer Zeit, in der die Steuern auf Vermögen im Namen der nationalen Wettbewerbsfähigkeit weltweit gesenkt wurden. Und es zeigt, wie eng Erben und Steuern aneinandergekoppelt sind.

Deshalb spielt auch die hiesige Erbschaftsteuer aktuell, gemessen an den gesamten Steuereinnahmen, eine vernachlässigbare, fast lächerliche Rolle – und das obwohl die Erbschaftsummen immer weiter steigen. Im Jahr 2021 nahm der Staat 11 Mrd. Euro aus der Erbschaftsteuer ein – gegenüber knapp 340 Mrd. aus der Einkommensteuer.[6] Dabei sollte die Erbschaftsteuer eigentlich die Akkumulation von Vermögen verhindern. So steht es sogar in der bayerischen Verfassung festgeschrieben. Doch dieser Aufgabe kommt die Steuer heute kaum noch nach. Dies liegt zum Teil an hohen Freibeträgen für Vermögen. Je näher der Verwandtschaftsgrad, desto höher der Freibetrag. Bei Ehegatten und Lebenspartner:innen beträgt er ganze 500 000 Euro, bei Kindern 400 000 Euro. Die prozentuale Höhe der Erbschaftsteuer bemisst sich auch über den Verwandtschaftsgrad. Erbt ein Ehepartner beispielsweise 600 000 Euro, dann beläuft sich der Steuersatz auf 15 Prozent.[7] Bei Erbschaften unter nicht verwandten Personen erhöht sich der Steuersatz bei dieser Erbschaftssumme lediglich auf maximal 30 Prozent. Doch es gibt noch einen weiteren Regelungsbereich, über den seit Jahren juristisch wie politisch hart gerungen wird: das Erben von Firmenvermögen. Der deutsche Mittelstand mit seinen vielen familiengeführten Unternehmen wird oft als das Rückgrat der Wirtschaft bezeichnet, weshalb er im Erbrecht stark verschont wird. So muss heute auf Erbschaften von Unternehmen kaum Erbschaftsteuer gezahlt werden, um deren Weiterbetrieb möglichst zu unterstützen.

Warum die Erbschaftsteuer nicht mehr funktioniert

Was im ersten Moment nach einer klugen Regelung klingt, bringt auf der anderen Seite enorme Ungerechtigkeiten mit sich. Denn gerade die Erbschaften im Millionen- und Milliardenbereich bestehen zum Großteil aus Firmenanteilen. Ihre Verschonung führt zu der paradoxen Situation, dass sehr hohe Erbschaften oftmals weniger besteuert werden als mittlere. 40 Prozent derer, die mehr als zehn Mio. Euro geerbt haben, zahlten keine Steuern auf ihr Erbe.[8] Dabei sind die Erbschaftsteuern heute ohnehin historisch niedrig. In der Nachkriegszeit wurden in Deutschland beispielsweise Spitzensteuersätze von 60 Prozent verlangt. In den USA waren es sogar ganze 77 Prozent.[9] Doch davon sind wir heute meilenweit entfernt. 2014 erklärte sogar das Bundesverfassungsgericht die geltende Regelung der Steuerbefreiung von Unternehmensanteilen als zum Teil verfassungswidrig. Doch das Urteil hat leider wenig geändert. Die damalige Bundesregierung setzte nur seine minimalen Anforderungen um. Teilweise führten die Änderungen sogar zu einer noch größeren steuerlichen Bevorzugung hoher Erbschaften.

Ein zusätzliches Problem der Erbschaftsteuer sind die einfach nutzbaren Umgehungswege. Vermögende verfügen durch eine professionelle Steuerberatung über einfache Wege, die Steuer zu vermeiden – etwa die Möglichkeiten einer frühzeitigen Schenkung vor dem Tod, der Übertragung von Vermögen in Unternehmensanteile oder der Gründung von Stiftungen. Dadurch verstärkt sich die unterschiedliche Steuerbelastung noch einmal. So wurde im Ergebnis aus einer Steuer, die vor allem die Vermögenden treffen sollte, nach und nach eine Steuer, von der die Vermögenden immer stärker befreit sind. Ab einer Erbschaftsumme von 10 Mio. Euro sinkt heute die prozentuale Steuerbelastung.[10] Die Steuer wirkt dann nicht mehr progressiv, sondern regressiv. Damit verliert die Steuer auch zunehmend die eigentliche Funktion, für die sie Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt wurde, nämlich die Vermögensakkumulation zu verhindern und so für einen gewissen Ausgleich in den Reichtumsverhältnissen zu sorgen.

Dabei ist die Erbschaftsteuer ohnehin eine der letzten verbliebenen „Reichensteuern“ in Deutschland. Doch in den zurückliegenden Jahren wurden wohlhabende Menschen insgesamt immer weiter entlastet. Die Vermögensteuer wurde ausgesetzt, der Spitzensteuersatz auf Einkommen gesenkt und die Unternehmens- und Kapitaleinkommensteuern wurden abgebaut – alles im Namen der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Heute stehen wir bei einer vergleichsweise hohen Steuerbelastung auf Arbeit und einer massiven steuerlichen Entlastung von Vermögen.[11] Eine Studie des Kings College hat dabei die Effekte der Steuersenkungen auf Vermögen in den Ländern der OECD untersucht. Ihr Ergebnis: Diese Steuersenkungen haben keine Effekte auf das Wirtschaftswachstum der Länder, verstärken dafür aber die Vermögensungleichheit weiter. Sie nutzen also vor allem den Vermögenden und schaden der Allgemeinheit.[12]

Doch trotz dieser Erkenntnisse hat bis heute keine Bundesregierung diese Reformen rückgängig gemacht. Auch die Ampelregierung möchte laut Koalitionsvertrag nichts an der derzeitigen Situation ändern. Mit dem FDP-Mantra „Keine Steuererhöhungen“ ist das Thema offensichtlich für diese Legislaturperiode abgeräumt. Stattdessen wird angesichts der Haushaltskrise wieder ausschließlich über Einsparungen bei finanziell Schwachen diskutiert.

Die einen erben alles, die anderen fast nichts

Derzeit geben rund 35 Millionen Menschen in Deutschland ihr gesamtes verfügbares Einkommen für ihren Lebensunterhalt aus. Sie leben also ohne Ersparnisse und finanzielle Absicherung.[13] Eine Vorsorge für die Rente, zusätzliche Ausgaben für Bildung oder für Reparaturen sind so kaum möglich. Es sind vor allem diese Personen, die nicht erben. Vom ärmsten Fünftel der Bevölkerung erhalten in den kommenden fünf Jahren nur etwa zwei Prozent ein Erbe. Dieses ist mit durchschnittlich 10 000 Euro allerdings sehr niedrig. Zum Vergleich: Im reichsten Fünftel beträgt das Durchschnittserbe 145 000 Euro.[14] Die Mehrheit der Bevölkerung darf dagegen nur wenig oder gar kein Erbe erwarten. Nur 45 Prozent erhalten ein Erbe, das höher als 50 000 Euro ist. Dieser gleichzeitig wachsende Anteil von Armen an der Gesellschaft ist jedoch von den entscheidenden Möglichkeiten gesellschaftlichen Aufstiegs ausgeschlossen – nämlich Teilhabe und Bildung.

All das zeigt: Unser Steuersystem funktioniert nicht mehr. Starke Schultern müssen mehr tragen als schwache, das war einmal dessen Grundsatz. Doch durch unzählige Ausnahmen wurde das System in sein Gegenteil verkehrt. Der Freibetrag, auf den man keine Erbschaftssteuern zahlen muss, kann von Vermögenden mehrmals ausgeschöpft werden. Große Wohnungsbestände gelten zudem meist als steuerbefreites Betriebsvermögen. Hinzu kommt das „Schlupfloch“ der gemeinnützigen Stiftungen: Sie dürfen bis zu einem Drittel der Einkünfte für den Unterhalt der Stifter:innen und der Familie einsetzen. Kurzum: Den Vermögenden steht ein bunter Strauß an Steuerausnahmen zur Verfügung. Und die kleinste gesetzliche Lücke wird von spezialisierten Anwaltskanzleien zusätzlich gefunden und ausgenutzt.[15]

Daher bedarf es heute dringend einer Reform der Erbschaftsteuer. Doch obwohl das Bundesverfassungsgericht unser jetziges System bereits als verfassungswidrig eingestuft hat, wurde es seitdem nicht grundlegend geändert. Dabei muss die Erbschaftsteuer unbedingt wieder eine progressive Steuer werden. Es gibt keinerlei nachvollziehbaren Grund, warum gerade die größten Erbschaften steuerfrei bleiben. Es widerspricht dem Gerechtigkeitssinn und vielen Prinzipien, auf die wir uns in der Gesellschaft geeinigt hatten. Daher müssen wir auch die Verschonung von Betriebsvermögen endlich kippen. Die Befürchtung, Unternehmen gingen in die Insolvenz, wenn sie etwas höhere Steuern zahlen müssten, entspricht nicht der Realität. Es sind Drohgebärden, die bereits gegen die Einführung des Mindestlohnes benutzt wurden. Es gibt zudem die Möglichkeit, Härtefallregelungen einzuführen, etwa durch Stundung oder Streckung der Zahlungen.

Die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist die nach der Innovationsfähigkeit Deutschlands. Mit unserem Steuer- und Erbsystem betonieren wir eine Gesellschaft, die sich an das Gestrige klammert und die Zukunft aus dem Blick verliert. Ein Land, in dem immenses Vermögen von Generation zu Generation leistungslos weitergeben wird, ist kein Land, das Innovation schafft. Wir haben ein System geschaffen, in dem Armut verwaltet und Überreichtum staatlich gefördert wird. Es ist ein System, das uns langfristig auch wirtschaftlich schaden wird. Unzählige Talente verkümmern, die keine Chance haben, ihr Potenzial auszuschöpfen, weil sie in eine arme Familie hineingeboren worden sind. Damit verschenken wir unfassbar viel Potenzial für wirklichen Fortschritt in unserer Gesellschaft.

Das Grunderbe als Vision

Gewiss, eine Steuerreform würde diesen Umstand nicht sofort beenden. So realistisch muss man auch sein. Doch es wäre ein Beitrag einer fairen Verteilung der Lasten und Chancen. Denn in Deutschland verfügen wir über ausreichend finanzielle Ressourcen, um Armut endlich ernsthaft anzugehen. Ein starkes soziales Netz könnte viele Probleme auffangen und Menschen neue Möglichkeiten geben. Daher stellt sich die Frage, ob wir bereit sind, die Ressourcen neu zu verteilen.

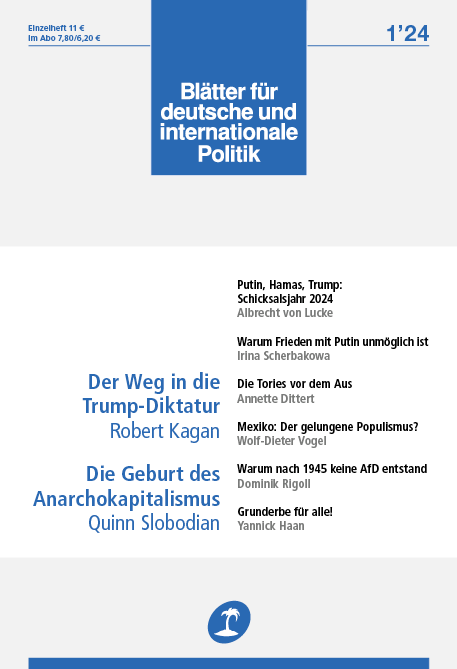

Mit zusätzlichen Einnahmen durch eine erhöhte Erbschaftsteuer ergeben sich auch ganz neue Möglichkeiten bei den Investitionen. Für eine Zustimmung der Bevölkerung zu einer höheren Erbschaftsteuer ist es daher auch wichtig, darzustellen, wofür das Geld ausgegeben wird. Eine Möglichkeit ist ein Gesellschafts- oder Grunderbe. Die Idee ist einfach: Mit 18 Jahren erbt jeder 20 000 Euro vom Staat. Das staatliche Erbe kann für das Studium, eine Ausbildung, Investitionen oder Ähnliches ausgegeben werden. Das Geld steht jedem, unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern, zur Verfügung. Diese Idee bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. Es wäre eine direkte Investition in junge Menschen. Wer heute erbt, tut dies meist am Ende des eigenen Berufslebens. Doch die wichtigen Entscheidungen werden oft früher getroffen. Soll ich mit einem Studium anfangen? Absolviere ich ein Praktikum im Ausland? Traue ich mir zu, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Oder, nicht weniger wichtig: Kann ich es mir leisten, mich politisch zu engagieren? Es sind diese Entscheidungen, die unser Leben entscheidend verändern. Das Grunderbe setzt genau dort an. Es gibt Menschen in einer entscheidenden Phase des Lebens neue Möglichkeiten.

Das Grunderbe ist auch eine effektive Maßnahme, um die Vermögensungleichheit zu bekämpfen. Das DIW hat die Auswirkungen des Grunderbes auf die Vermögensverteilung ausgerechnet und kommt zu ermutigenden Ergebnissen: So baut das Grunderbe die Vermögensungleichheit deutlich stärker ab als beispielsweise die vieldiskutierte Vermögensteuer. Das Grunderbe kann die Vermögen der unteren Hälfte der Bevölkerung um 60 bis 90 Prozent steigen lassen. Mit dieser Verschiebung kämen wir der gesellschaftlichen Idee der Chancengerechtigkeit wieder ein Stück näher. Es ist die Möglichkeit, allen eine Chance in dieser Gesellschaft zu geben.[16] Das Grunderbe ist zudem ein wichtiger Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Es ist nicht nur eine Umverteilung von Vermögen in die gesamte Bevölkerung, sondern auch von Alten zu Jungen. Wir geben einer Generation, die in Teilen zunehmend ins Armutsrisiko rutscht, neue finanzielle Spielräume.

Keine Utopie – sondern finanzierbar

Wir haben es, wie die letzten Jahre gezeigt haben, mit einer in Teilen hochpolitischen und interessierten jungen Generation zu tun. Mit der Klimakrise, einer Welt in Unordnung und einer sozialen Schieflage hinterlassen wir ihnen dabei einen ordentlichen Scherbenhaufen. Wir muten der jungen Generation viel zu und auf ihr lastet eine große Verantwortung. Es ist dann aber auch unsere Verantwortung, dieser Generation neue Chancen zu ermöglichen. Eine gewisse Umverteilung von Alt zu Jung ist dabei ein fairer Lastenausgleich und eine Investition in unsere Zukunft.

Hinzu kommt: Das Grunderbe kann auch zu einer Angleichung der Vermögen zwischen Ost und West führen. Die Ost-West-Verhältnisse sind trotz vieler Bemühungen regelrecht einbetoniert. Das Grunderbe würde wenigstens zu Rissen in diesem Beton führen. Die Vermögensungleichheit zwischen Ost und West würde sich zwar nicht gleich auflösen, aber es käme ein Prozess in Gang, der vielen Menschen neue Chancen eröffnete.

Dabei ist das Grunderbe keine Utopie, sondern durch die Erhöhung der Erbschaftsteuer leicht finanzierbar. Ein Grunderbe in einer Höhe von 20 000 Euro würde jährlich etwa 15 Mrd. Euro kosten. Jährlich werden etwa 400 Mrd. Euro vererbt oder verschenkt, bei derzeitigen Steuereinnahmen von acht Mrd. Euro. Das bedeutet, dass Erbschaften und Schenkungen im Durchschnitt lediglich mit zwei Prozent besteuert werden. Eine durchschnittliche Erbschaftsteuer von zehn Prozent würde somit zusätzliche Einnahmen in Höhe von 32 Mrd. Euro bringen. Das Grunderbe und sogar noch die dringend nötigen Investitionen in Bildung, Infrastruktur oder soziale Maßnahmen wären so möglich. Diese Zahlen belegen, wie viel selbst eine moderate Erbschaftsteuer einbringen könnte und wie leicht eine Maßnahme wie das Grunderbe finanzierbar wäre.[17]

Gewiss, ein Grunderbe kann nicht jegliche Ungerechtigkeit des Systems auflösen. Das „Geburtenbingo“ – die Frage nämlich, wo und in welche Familie man hineingeboren wird – bleibt weiter bestehen. Doch das Grunderbe ist eine Möglichkeit, endlich Veränderungen im Bereich des Erbens voranzubringen – und so für mehr Gerechtigkeit und Innovation in der Gesellschaft zu sorgen. Es wäre die Rückkehr zu den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Und es wäre eine Maßnahme, die sehr vielen jungen Menschen endlich eine Perspektive geben würde.

[1] Deutschland erbt – bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr, handelsblatt.com, 5.7.2023.

[2] Mehr Millionäre in Deutschland: Vermögen der Reichen deutlich gewachsen, tagesschau.de, 14.6.2022.

[3] Markus M. Grabka, Wolfgang Lauterbach und Miriam Ströing, Hochvermögende in Deutschland, in: „DIW-Wochenbericht“, 42/2016, S. 999-1005.

[4] Matthias Schmidt, Sieben von zehn Deutschen finden Erbschaftssteuer unfair, yougov.de, 3.4.2015.

[5] Dirk van Laak, Was bleibt? Erben und Vererben als Themen der zeithistorischen Forschung, in: „Zeithistorische Forschungen“, 1/2016, S. 136-150.

[6] Statistisches Bundesamt: Mehr Steuereinnahmen durch Erbschaften, tagesschau.de, 26.8.2021.

[7] Freibetrag für Erben und Beschenkte: Welcher Freibetrag gilt bei der Erbschaftsteuer?, handelsblatt.com, 28.12.2022.

[8] Steuerbehörde: Gut 600 Erbschaften über zehn Millionen Euro, handelsblatt.com, 19.3.2022.

[9] Steffen Mau und Nadine M. Schöneck (Hg.), (Un-)Gerechte (Un-)Gleichheiten, Berlin 2015.

[10] Martyna Berenika Linartas, Die eklatante Vermögensungleichheit unserer Erbengesellschaft, Finanzwende Recherche, 12.7.2022.

[11] Stefan Back, Unsere Steuern: Wer zahlt? Wie viel? Wofür?, Frankfurt a. M. 2018.

[12] David Hope und Julian Limberg, The economic consequences of major tax cuts for the rich, in: „Socio-Economic Review“, 2/2022, S. 539-559.

[13] Marcel Fratzscher, Wer nicht erbt, hat’s schwer, zeit.de, 21.7.2017.

[14] Roman Pletter und Kolja Rudzio, Der 400-Milliarden-Euro-Jackpot, zeit.de, 3.2.2021.

[15] So betrug im Jahr 2021 der Steuersatz auf Schenkungen über 20 Mio. Euro durchschnittlich magere zwei Prozent, siehe: Netzwerk Steuergerechtigkeit auf Twitter, twitter.com, 20.7.2022.

[16] Stefan Bach, Grunderbe und Vermögensteuern können die Vermögensungleichheit verringern, in: „DIW-Wochenbericht“, 50/2021, S. 807-815.

[17] Marcel Fratzscher: Ein Grunderbe für Gerechtigkeit und Freiheit: Kommentar. in: „DIW-Wochenbericht“, 22/2022, S. 324.