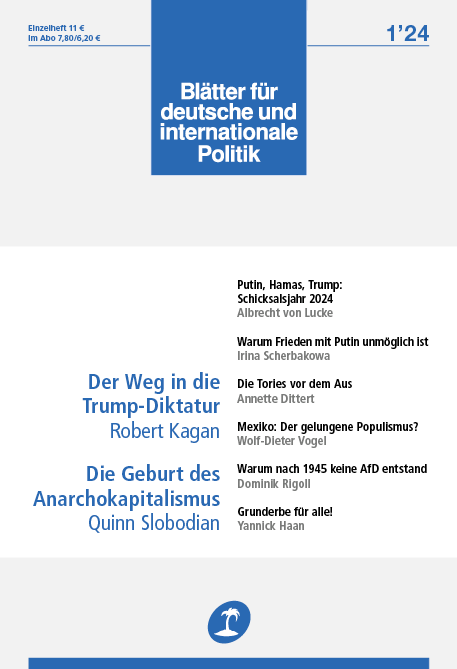

Bild: Geert Wilders (PVV) und Pieter Omtzigt (NSC) in Den Haag, 13.12.2023 (IMAGO / ANP)

Immer wenn in den Niederlanden gewählt wird, schaut Deutschland mit ungläubigem Blick auf das Nachbarland: 16 Fraktionen im Parlament, eine ehemalige Volkspartei unter vier Prozent – und ein Rechtspopulist als strahlender Wahlsieger. Wieder einmal wirkt das Land wie ein politisches Labor für eine zunehmend unübersichtliche und erschreckende politische Wirklichkeit, die auch uns blühen könnte.

Dabei ist durchaus fraglich, ob die Niederlande so einfach als europäischer Testfall herhalten können, haben sie doch eine recht spezifische politische Kultur. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass in den Niederlanden künftige Trends in den europäischen Parteiensystemen vorgezeichnet werden, dann lässt sich die Wahl vom 22. November 2023 doch anders interpretieren, als man zunächst glaubt. Bei genauerem Hinsehen bieten sie nämlich nicht bloß Stoff für Horrorgeschichten über den Verfall politischer Stabilität und den Siegeszug der Rechten. Vielmehr geben sie Anlass, über das Verhalten der politischen Parteien nachzudenken – auch in Deutschland. Welche Lehren lassen sich also aus den niederländischen Wahlen ziehen?

Zunächst zum Elefanten im Raum: Der Erdrutschsieg von Geert Wilders – mit über 23 Prozent der Stimmen ist seine rechtspopulistische PVV stärkste Kraft – kam überraschend. Noch wenige Tage vor dem Urnengang galt die PVV allenfalls als Anwärterin auf den dritten oder vierten Platz.