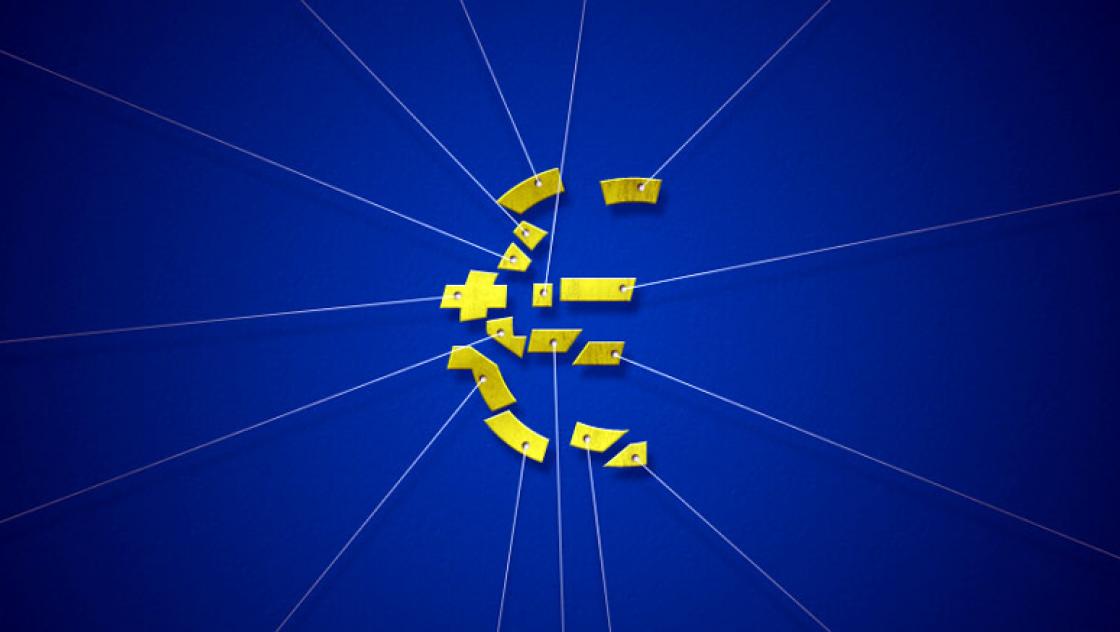

Die Zahl derer, die für die extreme Rechte stimmen, hat sich in Frankreich binnen weniger Jahre von 15 auf 30 Prozent verdoppelt. In einer Reihe von Regionen genießt sie jetzt Zustimmungsraten von bis zu 40 Prozent. Dass es so weit gekommen ist, liegt am Zusammenspiel diverser Faktoren: am Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Fremdenfeindlichkeit, tiefer Enttäuschung über die Bilanz der regierenden Linken und schließlich am Aufkommen eines Gefühls, man habe so gut wie alles ausprobiert – jetzt sei es an der Zeit, es mit etwas ganz Neuem zu versuchen. Das ist der Preis für den desaströsen Umgang mit der Finanzkrise, die 2008 von den Vereinigten Staaten ausging, und die wir durch eigene Schuld in eine europäische Dauerkrise verwandelt haben. Die Verantwortung dafür liegt bei Institutionen und politischen Entscheidungen, die sich als gänzlich unangemessen erwiesen. Ganz besonders gilt das für die Eurozone mit ihren 19 Mitgliedsstaaten. Wir haben eine Einheitswährung, aber 19 unterschiedliche Staatshaushalte und Verschuldungsgrade, 19 verschiedene Zinssätze für Staatsanleihen, mit denen die Finanzmärkte nach Belieben spekulieren, und schließlich 19 unterschiedliche Unternehmenssteuersätze in ungezügelter Konkurrenz miteinander – dies alles ohne einen gemeinsamen sozial- und bildungspolitischen Unterbau.

In der Februar-Ausgabe analysiert Ferdinand Muggenthaler die Folgen des US-Militärschlags in Venezuela für Lateinamerika – und erläutert, an welche Grenzen Trumps imperiale Ambitionen auf dem Subkontinent stoßen könnten. Nach vier Jahren russischer Vollinvasion und einem Jahr Trump ist die Ukraine zu einem zentralen Schauplatz im Ringen um eine imperiale globale Ordnung avanciert, argumentiert Steffen Vogel. Ulrich Menzel beschreibt die Konturen des heranbrechenden neuen imperialistischen Zeitalters, in dem das »Trio infernale« – USA, Russland und China – miteinander um die globale Vorherrschaft ringt. Seyla Benhabib beleuchtet unter Rückgriff auf das Denken Hannah Arendts die dramatischen Herausforderungen der Demokratie im planetarischen Zeitalter. Sonja Peteranderl zeigt auf, wie sich deutsche Behörden aus ihrer Abhängigkeit von Trump-hörigen Tech-Konzernen lösen können. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk hierzulande nicht nur innenpolitisch unter Druck steht, sondern auch ausländische Regierungen politisch Einfluss auszuüben versuchen, zeigt Wolfgang Kraushaar am Beispiel der Kontroverse um die ARD-Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann. Und Georg Diez plädiert angesichts der wachsenden Stimmenanteile der AfD für die Abkehr von Parteidisziplin und den Umbau der Demokratie hin zu einer zielorientierten Zwei-Drittel-Republik.