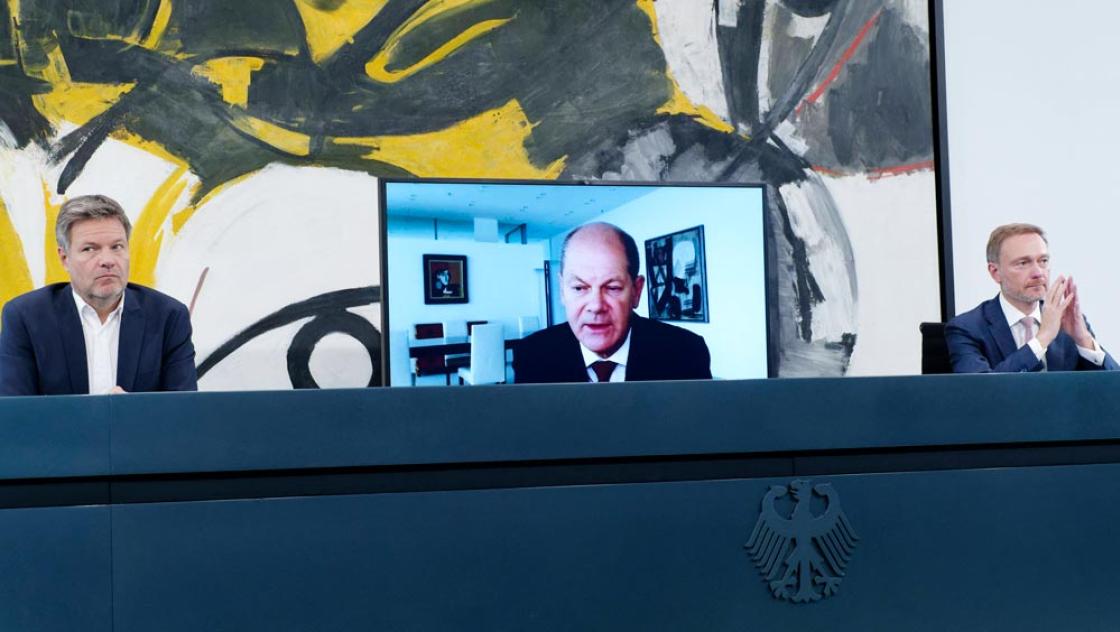

Bild: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesfinanzminister Christian Lindner (v.l.n.r.) verkünden die Strom- und Gaspreisbremse, Berlin, 29.9.2022 (IMAGO/Jürgen Heinrich)

Am 9. Oktober, dem Tag der Niedersachsen-Wahl, ging nicht nur das kleine Superwahljahr 2022 mit insgesamt vier Landtagswahlen zu Ende, sondern auch eine Ära – die der großen Koalitionen. Was 2005 mit der ersten Merkel-Regierung begann und bald 20 Jahre prägen sollte, endete in Hannover mit der nun „abgewählten“ letzten GroKo. Heute wissen wir, was wir dieser schwarz-roten Ära alles verdanken: Aus Krise wurde Katastrophe, in ökologischer Hinsicht, aber auch energie- und exportpolitisch. Was von 16 Jahren Merkel in erster Linie bleibt, sind ökonomische Abhängigkeiten von den Autokratien in Russland und China sowie verschenkte Jahre, was die ökologische Wende anbelangt.

Und doch spricht inzwischen einiges dafür, dass man die GroKo schon bald wieder herbeisehnen könnte – und zwar aufgrund ihrer Nachlassverwalterin. Denn wie sich die Ampel-Koalition nach nicht einmal einem Jahr präsentiert, ist ein Desaster: Über Wochen herrschte Hauen und Stechen, vor allem zwischen FDP und Grünen, während sich der Kanzler viel zu lange in Passivität erging – bis er dann am 17. Oktober sein „Machtwort“ sprach. Doch indem Olaf Scholz den Weiterbetrieb dreier AKWs per ordre de mufti (und der Gewaltenteilung zum Trotz[1]) anordnete, stellt er faktisch das Gegenteil unter Beweis: nämlich seine Ohnmacht in Form fehlender argumentativer Autorität und Führungsstärke.

Tatsächlich ist ein derartiger Gebrauch der Richtlinienkompetenz in schriftlicher Form in der Geschichte der Republik präzedenzlos. Helmut Schmidt, Olaf Scholz‘ großes Vorbild, war stolz darauf, diese Macht nie eingesetzt zu haben, weil er argumentativ überzeugende Kompromisse zwischen den Koalitionspartnern schmieden konnte. Und Angela Merkel musste in den 16 Jahren ihrer Regentschaft nur einmal auf ihre Richtlinienkompetenz verweisen, ohne sie letztlich einzusetzen – und das in einer weit dramatischeren Situation und der vielleicht größten Krise ihrer Kanzlerschaft, nämlich im Streit mit CSU-Chef Horst Seehofer um die von ihm geforderte Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze.[2]

Dagegen musste Olaf Scholz schon jetzt, nach nicht einmal einem Jahr im Kanzleramt, sein schärfstes Schwert zücken. Das bereits zeigt, dass wir es mit einem immensen Autoritätsverlust an der Spitze der Ampel zu tun haben.

Das bedeutet zwar noch nicht die Kernschmelze dieser Koalition, doch der AKW-Streit bringt nicht nur ein personelles Kommunikations- und Führungsproblem zum Ausdruck, sondern er verweist auch auf ein noch fundamentaleres, in der Struktur der Koalition angelegtes Problem. Da es sich bei der Ampel um die erste Dreierverbindung auf Bundesebene mit Partnern aus konträren Lagern handelt, haben wir es schon von ihrer Anlage her mit der fragilsten Koalition in der jüngeren Geschichte der Republik zu tun – und das fatalerweise in der größten Krise dieses Landes. Denn die historische Zäsur des 24. Februars, der Beginn von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, hat alles verändert und den Koalitionsvertrag in weiten Teilen zur Makulatur gemacht. Das gilt in erster Linie für die Energiefrage, denn mit dem Wegfall billigen russischen Gases fehlt die immer schon eingepreiste Brückentechnologie als die entscheidende Grundvoraussetzung für die sozial-ökologische Transformation. Zugleich tritt damit die Frage der energetischen Versorgungssicherheit für Wirtschaft und Gesellschaft in den Mittelpunkt staatlichen Handelns.

FDP: Opposition in der Regierung

Die drei Parteien der Ampel und vor allem ihre zentralen Akteure – Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner – haben dieser fundamentalen energiepolitischen Zäsur jedoch nie wirklich und gemeinsam Rechnung getragen und sich auf eine neue Geschäftsgrundlage dieser Koalition verständigt, die der veränderten Lage gerecht würde. Insofern ist es keineswegs zufällig, dass jetzt die Energiefrage – und speziell das Problem der Atomkraft – zum Knackpunkt der Ampel geworden ist. Ein, so die Ironie der Geschichte, letztes Erbe Angela Merkels, die nach langen Irrungen und Wirrungen 2011 den Wieder-Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen hatte.

Bis heute fehlt der Ampel hier eine klare, einheitliche Position als gemeinsame Basis, auf die sich alle Partner verständigen könnten. Eine Koalition kann jedoch nur dann funktionieren, wenn es ihr gelingt, eine Win-win-Situation für alle herzustellen. In der Ampel ist das Gegenteil der Fall: Obwohl sie zu Beginn vollmundig einen neuen „politischen Stil“ und eine „Kultur des Respekts“ versprach, spielt inzwischen jeder auf eigene Rechnung – und auf Kosten der Koalitionspartner.

Das gilt vor allem für die FDP. Ihr strategisches Geschäftsmodell bestand von Anfang an in dem Versuch, sich als das liberale Korrektiv, als „die einzige liberale Partei der Mitte“ (Lindner) gegen die beiden „linken Parteien“ in der Koalition zu profilieren, um auf diese Weise bürgerliche Wählerinnen und Wähler nicht an die Union zu verlieren. Und nach der verheerenden Niederlage der FDP in Niedersachsen, der vierten in diesem Jahr, hat die Partei diesen Kurs noch radikalisiert. Man müsse verhindern, „dass linke Projekte in dieser Koalition umgesetzt werden“, so Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in der Berliner Runde. Es gehe daher darum, so FDP-Chef Lindner, „wie wir die Positionslichter der FDP anschalten“.

Tatsächlich handelt es sich für die FDP um eine existenzielle Frage. Denn bei den vier Landtagswahlen dieses Jahres hat sie ihre Ergebnisse fast halbiert. Doch während sich die Grünen in Reaktion auf den 24. Februar in zentralen Fragen massiv bewegt haben, hält die FDP unerbittlich an ihren Positionen im Koalitionsvertrag fest, insbesondere an der Einhaltung der Schuldenbremse.

Dabei sieht das Grundgesetz in Artikel 109 Absatz 3 explizit eine Ausnahme vor – und zwar „für außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen“. Putins Krieg gegen die Ukraine mit seinen immensen Auswirkungen nicht nur auf die Energieversorgung ist zweifellos ein solcher Fall. Der verfassungsrechtlich saubere Weg wäre es daher, eine solche Ausnahme auch zu erklären – stattdessen legt Lindner immer neue Schattenhaushalte an, indem er neue Schulden einfach als Sondervermögen deklariert.

Hier zeigt sich das ganze Dilemma der FDP und damit der gesamten Koalition. Offensichtlich sieht Lindner gar keine andere Möglichkeit, als dieser Pfadabhängigkeit weiter zu folgen, die da lautet: Keine Konzessionen an die neue Lage, sondern Konfrontationskurs gegen die Mitkoalitionäre – was am Ende das Machtwort des Kanzlers zur Folge hatte.

Kollektives Führungsversagen

Allerdings war dieses Machtwort keineswegs nur die Schuld der FDP, sondern Ausdruck kollektiven Kommunikations- und Führungsversagens – in erster Linie des Kanzlers, aber auch der Grünen. Naiv war bereits deren Vorstellung, man könne einen Parteitag abhalten und dort einen bindenden Beschluss in der Atompolitik fassen, obwohl in der Koalition noch gar keine Einigung darüber erzielt worden war. Wer auf diese Weise eine ohnehin hoch aggressive, da absolut in der Defensive befindliche FDP nach der Devise „Friss oder stirb“ behandelt, läuft Gefahr, dieser regelrecht ins Messer zu laufen. Und genau das ist geschehen: Da die FDP zu einer Anerkennung des grünen Parteitagsbeschlusses nicht bereit war, musste am Ende der Kanzler entscheiden. Und er entschied, wie er entschieden hat – zu Lasten der Grünen. Und zwar aus einem entscheidenden Grund, nämlich um nicht am Ende selbst den Schwarzen Peter zugeschoben zu bekommen und derjenige gewesen zu sein, der ein weiteres Laufen der AKWs verhindert hat.

Denn darin besteht das inhaltliche Versagen der Grünen: Es ist ihnen nicht gelungen, der Bevölkerung plausibel zu erklären, warum das AKW im Emsland nicht wenigstens im Streckbetrieb weiterlaufen sollte, also ohne Bestellung neuer Brennstäbe, während gleichzeitig ausgesprochen dreckige Kohlekraftwerke reaktiviert werden müssen. Zumal auch Frankreich, das jetzt Deutschland mit Gas aushilft, erwartet, dass es seinerseits Solidarität bei der Stromversorgung erfährt. Erschwerend kommt nämlich hinzu, dass noch niemand sagen kann, wie es am Ende dieses Winters um die Stromversorgung bestellt sein wird, ob es möglicherweise gar zu Blackouts kommt. Klar ist nur, dass die Angst in der Bevölkerung und die Wut über steigende Strompreise immer größer werden. Insofern muss man den Grünen denVorwurf machen, dass sie die gesellschaftliche Realität auf dem Parteitag nicht hinreichend zur Kenntnis genommen haben. Dabei war dieser passenderweise mit dem dazu regelrecht auffordernden Titel überschrieben: „Wenn unsere Welt in Frage steht“. Genau diese Infragestellung der eigenen Weltsicht fand jedoch nicht wirklich statt.

Zugleich steht außer Frage, dass die FDP das Atom-Thema gezielt zu einer möglichen Sollbruchstelle dieser Koalition gemacht hat. „Die Ampel insgesamt hat an Legitimation verloren“, so Lindner nach der Niedersachsen-Wahl. Nicht die FDP, sondern die Ampel habe ein Problem. Und tatsächlich ist nach dem durch die FDP provozierten Machtwort des Kanzlers die gesamte Bundesregierung massiv geschwächt. Lindner ist es auf diese Weise gelungen, die eigene Krise regelrecht zu kollektivieren und die gesamte Koalition in Mithaftung zu nehmen.

Doch Lindners Rechnung geht nicht auf. Wenn die FDP so weitermacht, gräbt sie sich ihr eigenes Grab. Die Politik der FDP beschädigt die Grünen, sie beschädigt den Kanzler, und sie beschädigt auch die FDP selbst. Denn jede Absetzbewegung von einer Koalition fällt am Ende auf den sich von ihr Absetzenden zurück. Die SPD der GroKo-Ära könnte ein Lied davon singen.

Das Dilemma der Liberalen: Es gibt keine richtige Politik in der falschen Koalition. Wenn eine Regierungspartei wie die FDP kein gutes Haar an der Regierung lässt, ist es kein Wunder, dass ihre Wählerinnen und Wähler mit der Koalition „fremdeln“, wie Lindner, Kubicki und Co. jetzt lautstark beklagen. Mit jeder Kritik an der Regierung richtet sich der Vorwurf „Warum bleibt ihr in der Koalition?“ immer stärker gegen die Liberalen selbst. Auf diese Weise erhöht die FDP mit ihrer Politik immer mehr den Druck im Kessel. Der Spaltpilz der Atomkraftkrise wird so zum Spaltpilz der Koalition.

Und das Fatalste daran: Wer wie die FDP auf Opposition in der Regierung setzt, besorgt letztlich das Geschäft der wirklichen Opposition. Und da die Union unter Friedrich Merz noch immer keinen klaren Kurs gefunden hat, ist das in diesem Fall vor allem die AfD. Populisten wachsen immer dann, wenn die Regierung versagt. Jeder Streit in der Ampel ist insofern Wasser auf die Mühlen der AfD.

Auch das belegt der Wahlausgang in Niedersachsen: Obwohl der dortige AfD-Landesverband völlig zerstritten ist, wurde die Partei dennoch gewählt, als reine Projektionsfläche des Protests gegen die Bundesregierung. Dass die AfD nach ihrem zwischenzeitlichen Tief auch im Westen inzwischen wieder klar über zehn Prozent kommt, obwohl sie unter ihrem unangefochtenen Anführer Björn Höcke immer rechter wird und zudem eine klar prorussische Politik verfolgt, zeigt, wie sehr auch im Westen die einstigen Hemmschwellen gegenüber Rechtsradikalen fallen. Die AfD wird so immer mehr zu einer gesamtdeutschen Sammlungsbewegung aller Wutbürger, die kein Vertrauen mehr in die etablierte Politik haben.

Eine Krise in Berlin zu provozieren, wäre genau das, was die Rechtsextremen sich wünschen und was dem Ziel Wladimir Putins entspricht, nämlich Chaos in den Demokratien zu stiften, stellte Konstantin Kuhle, FDP-Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär in Niedersachsen, zu Recht fest. Doch sein Parteichef war offensichtlich anderer Ansicht – was der von Lindner so oft betonten „staatspolitischen Verantwortung“ Hohn spricht.

Fest steht: Mit dem Machtwort des Kanzlers ist die Ampel an einem Scheideweg angelangt. Entweder es wirkt kathartisch, sprich: die Koalitionäre begreifen endlich, was die Stunde geschlagen hat, und raufen sich zusammen. Oder der Streit um die AKW-Laufzeiten flammt schon mit der nächsten Energiekrise wieder auf. Dann könnte der 17. Oktober tatsächlich der Anfang vom Ende der Ampel gewesen sein.

Die Regierung hat jetzt eigentlich ein Jahr Zeit bis zu den nächsten wichtigen Landtagswahlen in Bayern und Hessen im Herbst 2023. Dann ist Koalitionshalbzeit. In diesem Jahr muss die Regierung endlich Tritt fassen und wichtige, gemeinsam getragene Entscheidungen treffen. Denn ein weiteres Machtwort steht dem Kanzler nicht zu Gebote. Oder um es mit Franz Müntefering zu halten: „Wer das macht in einer Koalition“, also seine Richtlinienkompetenz ausspielt, „der weiß, dass die Koalition zu Ende ist.“

Noch hat die Ampel ihr Ende selbst in der Hand. Normalerweise müsste sie allein durch den Kitt der Macht zusammengehalten werden. Denn jede der drei Parteien weiß, dass sie bei Neuwahlen massiv abgestraft würde. Doch inzwischen hat die vor allem von der FDP forcierte Selbstdestruktivität in der Ampel eine derartige Dimension erreicht, dass man den erforderlichen Selbsterhaltungstrieb nicht mehr voraussetzen kann. Zumal mit Blick auf einen noch weit kritischeren Winter: Denn schon jetzt geht die Angst um vor weiterer Inflation und der fast schon ausgemachten Rezession, ja sogar vor einem zeitweisen Blackout und einer mutwillig an die Wand gemalten Deindustrialisierung des Landes.

Wenn es der Regierung nicht gelingt, gegen die grassierende Angst eine neue Geschäftsgrundlage zu formulieren und den Sorgen der Bevölkerung Rechnung zu tragen, dann droht ihr ein frühzeitiges Ende wegen innerer Zerrüttung – und infolge massiven gesellschaftlichen Drucks. Am Ende könnte es dann nur noch ein kleiner Schritt zu dem bekannten Satz sein: „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“ Noch hat die Ampel die Chance, dieses Ende zu verhindern. Aber ihre Zeit läuft ab.