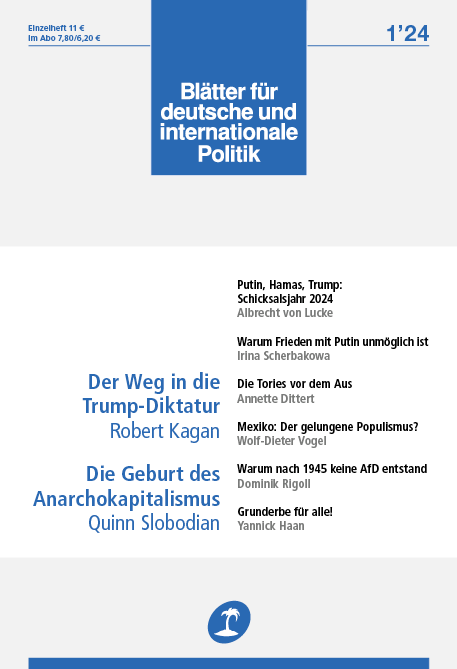

Bild: Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei einem gemeinsamen Statement zur Haushaltskrise im Kanzleramt, 13.12.2023 (IMAGO / Emmanuele Contini)

Es war ein Paukenschlag: Am 15. November 2023 urteilte der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts, dass die von der Ampelkoalition vorgenommene nachträgliche Verschiebung von Kreditermächtigungen zum Zwecke der Abschwächung der Pandemiefolgen in den „Klima und Transformationsfonds“ (KTF) nicht „nur“ verfassungswidrig gewesen ist, sondern sogar von Anfang an nichtig.[1] Dabei geht es um insgesamt 60 Mrd. Euro bis zum Jahr 2027, die dem Fonds nun fehlen und mit denen die notwendige und im Koalitionsvertrag verankerte Förderung der Energiewende, des Klimaschutzes und der Transformation der Wirtschaft geleistet werden sollte. Ebenfalls vom Urteil betroffen ist der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds (WSF), aus dem die Gas- und Strompreisbremsen finanziert wurden. Um die 2023 bereits gezahlten Hilfen verfassungsfest zu machen, beschloss das Bundeskabinett einen Nachtragshaushalt für 2023, indem es eine Notlage als grundgesetzlich vorgesehene Ausnahmeregel von der Schuldenbremse erklärte. Für 2024 dagegen wurde der WSF geschlossen, weshalb die für das erste Quartal noch geplanten Gas- und Strompreisbremsen in Höhe von 20 Mrd. Euro ersatzlos gestrichen wurden.

Somit wies der Haushalt 2024 durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts schlagartig ein Loch von rund 17 Mrd. Euro auf. Faktisch stand die Ampelkoalition damit ohne finanzpolitische Geschäftsgrundlage da; stattdessen wurden die unterschiedlichen Positionen der Koalitionäre in ungeschützter Klarheit deutlich.

Denn das Urteil fällt in eine Zeit, in der die Regierung und speziell Finanzminister Christian Lindner eigentlich zur „finanzpolitischen Normalität“ zurückkehren wollten, sprich: zu den finanzpolitischen Vorkrisenregeln, insbesondere zur Einhaltung der Schuldenbremse. Das vom Finanzministerium vorgestellte „Stabilitätsprogramm 2023“ demonstriert dies. Es erkennt zwar die besondere Lage an, die von sich überlagernden Krisen geprägt ist, behauptet aber auch eine mögliche Lösung dieser Krisen innerhalb der gesetzten regulären Kreditobergrenze. Genau dies stellt jedoch das Urteil infrage und genau darum dreht sich der Streit in der Ampelkoalition, der in der Sache trotz der späten Einigung auf einen Haushaltsentwurf am 13. Dezember, also vier Wochen nach dem Urteil, ja keineswegs beendet ist.[2]

Grüne und SPD plädieren grundsätzlich für höhere Kredite. Dagegen agiert die FDP, gewissermaßen als Opposition in der Regierung, Seit an Seit mit der Union. Denn große Teile der Unionsfraktion, welche in Karlsruhe gegen die nachträgliche Verschiebung der Kreditermächtigungen geklagt hatte, und vor allem CDU-Parteichef Friedrich Merz setzen sich vehement für die Rückkehr zur Schuldenbremse ein – wohl auch, um den bereits bestehenden Keil zwischen den Regierungsfraktionen weiter zu vertiefen. Die Konsequenz: Da für die FDP das Einhalten der Schuldenbremse wie der Ausschluss von Steuererhöhungen von Beginn an unverhandelbare Grundsätze in der Ampelkoalition waren, drehte sich die Debatte seit dem Urteil fast ausschließlich ums Sparen und um die Suche nach Ausgaben, die noch gekürzt oder gar gänzlich gestrichen werden könnten. Die Uneinigkeit ging so weit, dass die eigentliche Verabschiedung des Haushalts für 2024 recht schnell ins folgende Jahr verschoben wurde und sogar die Einigung auf einen Haushaltsentwurf zeitweilig zu scheitern schien. Während einige die klimapolitische Strategie der Bundesregierung gleich komplett ändern und wesentliche Ausgaben aus dem KTF ersatzlos streichen wollten, zettelten andere eine Debatte über Sozialkürzungen an, sei es beim Bürgergeld, der Rente oder der ohnehin schon schwer zurechtgestutzten Kindergrundsicherung. Immer nach der Devise: Es müsse nun endlich priorisiert werden.

Diese Forderungen gipfelten in skurrilen Vergleichen. So werden etwa in einem kurzen Videoclip von Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Ausgaben und die Planung des Staatshaushalts mit einem privaten Einkauf im Supermarkt verglichen, nach dem Motto: „Wer zu viel in der Tasche hat, kauft oftmals falsch ein.“[3]

Kontraproduktive Kürzungspolitik

Derart unterkomplexe, einzelwirtschaftliche Vergleiche ignorieren völlig die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge und die Risiken der propagierten Kürzungspolitik.

Denn das Urteil und der aktuelle Haushaltsstreit treffen das Land in einer enorm schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage: Die deutsche Wirtschaft ist von den Auswirkungen der Coronapandemie und der Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine schwer gezeichnet. Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte in Reaktion auf die maßgeblich durch die Energiepreisexplosion ausgelöste Inflation den Leitzins in bisher ungekannter Rasanz. Solche Zinserhöhungen aber schwächen die Konjunktur und erschweren grundsätzlich wichtige Investitionen, da der Preis für Kredite zunimmt. Als exportabhängige Wirtschaft mit einem großen Industrieanteil an der Wertschöpfung und großer Energieintensität ist Deutschland zudem besonders von der Krise betroffen. Das Produktionsniveau in der energieintensiven Industrie lag im Sommer immer noch unterhalb des Tiefpunkts während der Coronapandemie. Alle Konjunkturprognosen gehen von einer Rezession für das Gesamtjahr 2023 und einer nur schwachen Erholung für 2024 aus.[4] In dieser fragilen Lage muss die Politik Planungssicherheit gewährleisten, Transformationsinvestitionen fördern und die Konjunktur nicht noch durch Haushaltskürzungen belasten.

Je länger daher generell Unsicherheit in Haushaltsfragen herrscht, desto mehr werden sich die Investitionsentscheidungen der Unternehmen verzögern und desto zögerlicher werden die privaten Haushalte konsumieren. Wären am Ende die aktuell nicht mehr finanzierten Ausgaben im KTF und WSF ganz weggefallen, hätte das nicht nur zur weiteren Verfehlung der deutschen Klimaziele geführt, sondern einer Studie zufolge 2024 0,9 Prozentpunkte an Wirtschaftswachstum gekostet.[5] Mit anderen Worten: Die Erholung bliebe aus und die deutsche Wirtschaft würde in die Rezession zurückkippen.

Es sollte die deutsche Politik alarmieren, dass wesentliche Stimmen im Ausland vor den Folgen von Investitionskürzungen und restriktiver Finanzpolitik in Deutschland warnen. Denn dass öffentliche Investitionen dringend notwendig sind, unterstreichen auch die jüngsten Aussagen der Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa. Sie fordert die Bundesregierung auf, die staatlichen Investitionen zu erhöhen, um den grünen Umbau der Wirtschaft und den Ausbau der Infrastruktur weiter voranzutreiben und ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum sicherzustellen.[6] Ähnlich besorgt hatte sich zuvor bereits EU-Vize Valdis Dombrovskis geäußert und vor negativen Folgen deutscher Investitionskürzungen für die gesamte Eurozone gewarnt.[7] Auch die propagierten Sozialkürzungen wären gesamtwirtschaftlich kontraproduktiv – von den negativen sozialen Folgen ganz abgesehen.

Schuldenbremse mit Reformbedarf

Ganz offensichtlich braucht es grundsätzliche Alternativen zur Kürzungspolitik. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass die Verschuldung der öffentlichen Haushalte in Deutschland aus ökonomischer Sicht vollkommen undramatisch ist. Mit etwa 66 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) lag sie im vergangenen Jahr trotz aller Krisen und finanzpolitischen Unterstützungsprogramme weit unterhalb des Niveaus von 82 Prozent nach der Finanzkrise im Jahr 2010. Im internationalen Vergleich steht Deutschland angesichts weit verbreiteter Werte von deutlich über 100 Prozent als Musterschüler da. Ökonomisch sind die Spielräume für eine Kreditfinanzierung also eindeutig vorhanden; das einzige, was ihr im Wege steht, sind die nun verfassungsrechtlich scharfgestellte Schuldenbremse und überkommene finanzpolitische Dogmen. Deshalb muss jetzt, nach dem Verfassungsgerichtsurteil und trotz der letztlichen Haushaltseinigung, endlich über die Schuldenbremse, ihren Zweck und ihre Zukunftsfähigkeit debattiert werden. Immerhin geschieht dies derzeit so offensiv wie lange nicht; immer mehr Ökonominnen und Ökonomen halten sie für reformbedürftig, und zwar längst nicht mehr nur aus dem schon immer kritischen Lager, sondern bis weit in die eigentlich konservative Ökonomie hinein, wie das jüngste Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Wirtschafts- und Klimaministerium eindrucksvoll belegt.[8]

Gegner der aktuellen Schuldenbremse hatten von Anfang an darauf hingewiesen, dass sie zu geringe Spielräume für öffentliche Investitionen und zur Konjunkturstabilisierung gewähre und daher schwere gesamtwirtschaftliche Schäden anrichten könne. Diese grundlegenden Schwächen wurden nach Einführung der Schuldenbremse im Jahr 2009 zunächst lange Zeit durch finanzpolitisch günstige Entwicklungen – anhaltend gute Konjunktur mit einem starken Beschäftigungsaufbau und sprudelnden Steuerquellen bei immer weiter sinkenden Zinsausgaben – verdeckt, nach dem Urteil des Verfassungsgerichts lassen sie sich nun nicht länger kaschieren.

Die scharfgestellte Schuldenbremse ermöglicht im Rahmen des Kernhaushalts keine hinreichend großen Spielräume, um mit den neuen transformations-, verteidigungs- und energiepolitischen Herausforderungen umzugehen und zugleich die Konjunktur nachhaltig zu stabilisieren. Daher sollten erstens zukünftig öffentliche (Netto-)Investitionen in geeigneter Definition von der Schuldenbremse ausgenommen werden, damit sie, unabhängig von der Haushaltslage und eventuell bestehendem Konsolidierungsdruck, sicher getätigt werden können, entsprechend der früher geltenden „Goldenen Regel“. Um Sorgen bezüglich der Übernutzung und mangelnder Nachhaltigkeit zu zerstreuen, könnte eine Obergrenze von beispielsweise 1,5 Prozent des BIP angesetzt werden.

Zweitens sollte bei der Nutzung von Notlagenkrediten ein schrittweiser Ausstieg über mehrere Jahre ermöglicht werden, damit nach Ende der Notlage keine abrupten Konsolidierungsschritte notwendig werden. Für diese Regelungen müsste allerdings das Grundgesetz geändert werden; das heißt, es bräuchte für die erforderliche Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat die Kooperation mit der Union, die derzeit nicht dazu bereit erscheint. Realistischer, aber ebenfalls mit einer Grundgesetzänderung verbunden, könnte die Einrichtung eines „Klimasondervermögens“ sein, das außerhalb der fiskalpolitischen Regeln der Schuldenbremse installiert werden kann, nach dem Vorbild des Sondervermögens für die Bundeswehr.

Mangels verfassungsändernder Mehrheit aufgrund fehlender Kooperation der Union muss sich die Bundesregierung nun sehr zusammenraufen, um einen pragmatischen Weg zur Finanzierung der Klimainvestitionen zu finden. Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive wäre es am besten gewesen, auch wenn die Ampel sich jetzt dagegen entschieden hat, wenn hierfür die im Rahmen der Schuldenbremse durchaus existierenden Kreditspielräume genutzt worden wären. Hätte man eine Notlage nach 2023 auch noch für 2024 ausgerufen, aufgrund der Belastung von Wirtschaft und Haushalt durch Ukrainekrieg und Energiekrise, hätte das bereits genug finanzielle Ressourcen freigesetzt, um die Haushaltslücken bis zum Ende der Legislaturperiode zu schließen. Zudem gibt es technische Möglichkeiten bei der Verbuchung von Zinsausgaben oder der Konjunkturbereinigung im Rahmen der Schuldenbremse. Schließlich können stärker schuldenbremsenneutrale finanzielle Transaktionen – etwa eine Eigenkapitalerhöhung der Deutschen Bahn – zur Investitionsfinanzierung genutzt werden.

Unabhängig von der Kreditfinanzierung für 2024 gibt es in jedem Fall klimapolitisch sinnvollere und sozial gerechtere Alternativen als die geforderten Kürzungen beim Sozialstaat, die von der Ampel zu Recht vermieden wurden. Besser wäre erstens: ein „Klimasoli“, als ein befristeter Zuschlag zur Einkommen- und Körperschaftsteuer, der wie der aktuelle Solidaritätszuschlag nur bei hohen Einkommen erhoben und zur Finanzierung des KTF genutzt würde. Zweitens: der Abbau der vom Umweltbundesamt als umwelt- und klimaschädlich bezeichneten Subventionen und Zuschüsse.[9] Da dies auch ohne Kooperation mit der Union möglich ist, geht die Ampel zu Recht diesen Weg, wenn auch noch zu zögerlich. Denn die meisten Steuervergünstigungen schaden nicht nur Umwelt und Klima, sondern sie begünstigen tendenziell eher einkommensstärkere Haushalte. Ihre Kürzung oder Streichung ist somit nicht nur gut für das Klima, sondern führt auch zu tendenziell positiven Verteilungseffekten.

Am Ende ist es der Regierung doch noch gelungen, nach dem „Urteilsschock“ einen Haushaltsentwurf zu verabschieden. Bleibt zu hoffen, dass sie sich für die zweite Hälfte der Legislaturperiode zu pragmatischem Handeln zusammenrauft. Im Ausland betrachtet man jedenfalls mit Verwunderung und auch einer gewissen Schadenfreude, wie der während der Eurokrise selbsternannte Lehr- und Zuchtmeister jetzt dabei ist, sich mit seiner strikten Schuldenbremse gesamtwirtschaftlich selbst zu strangulieren.

[1] BVerfG, 15.11.2023, 2BvF 1/22.

[2] Auf den Haushaltsentwurf konnte man sich erst kurz vor „Blätter“-Drucklegung einigen.

[3] Jens Spahn, twitter.com, 27.11.2023.

[4] Der Sachverständigenrat rechnet für 2024 nur mit einem Wachstum von 0,7 Prozent.

[5] Urteil zur Schuldenbremse: Eine erste Abschätzung der konjunkturellen Folgen, MacroScope Pharma, 11/2023.

[6] Gregor Waschinski und Kristalina Georgiewa, IWF-Chefin fordert Deutschland zu mehr Investitionen auf, handelsblatt.com, 23.11.2023.

[7] Carsten Volkery, Haushaltssperre: EU-Vize Dombrovskis warnt vor deutschem Investitionsstopp, handelsblatt.com, 21.11.2023.

[8] Finanzierung von Staatsaufgaben: Herausforderungen und Empfehlungen für eine nachhaltige Finanzpolitik, bmwk.de, 13.10.2023.

[9] Umweltschädliche Subventionen in Deutschland, umweltbundesamt.de, 3.12.2021.