Bild: Mitglieder der Initative Standing Together in Tel Aviv, 22.5.2021 (IMAGO / Pond5 Images)

Über zwei Monate sind seit den Terrorangriffen der Hamas und anderer bewaffneter palästinensischer Gruppen auf Israel vergangen. Die Brutalität, mit der diese Angriffe durchgeführt wurden, und die extrem hohe Zahl ziviler Opfer am 7. Oktober und im darauf folgenden, andauernden Krieg zwischen Israel und der Hamas, stellen eine Zäsur in der Geschichte des Nahostkonflikts dar. In dieser Notlage setzen sich in Israel Menschenrechtsorganisationen sowie Aktivistinnen und -aktivisten weiterhin gegen die Besatzung und für Empathie mit allen zivilen Opfern sowie für die Einhaltung des Völkerrechts ein. Dabei drohen sie zwischen den unversöhnlichen Positionen der Konfliktparteien und ihrer jeweiligen Unterstützerinnen und Unterstützer zerrieben zu werden.

Am 7. Oktober 2023 war Ziv Stahl, Direktorin der israelischen Menschenrechtsorganisation Yesh Din („Es gibt ein Gesetz“) zu Besuch bei ihrer Familie in Kfar Azza, dem Kibbutz, in dem sie geboren wurde und aufgewachsen ist. Sie überlebte die Massaker im Schutzraum des Hauses ihrer Schwester. In einem Artikel vom 17. Oktober beschreibt Stahl, wie sie und ihre Familie stundenlang in Todesangst ausharrten. Sie beschreibt die Verwüstung im Kibbutz und gedenkt ihrer Schwägerin sowie der mehr als 1200 Menschen, die an diesem Tag von Terroristen ermordet wurden. Und sie schließt mit einem Appell für eine politische Lösung des Konfliktes: „Die wahllosen Bombardierungen im Gazastreifen und die Tötung von Zivilisten, die an diesen schrecklichen Verbrechen unbeteiligt sind, sind keine Lösung. […] Alle militärische Macht der Welt wird nicht für Verteidigung und Sicherheit sorgen.“[1]

Der renommierte Menschenrechtsanwalt Michael Sfard hat die Terrorangriffe vom 7. Oktober als „ein Verbrechen gegen alles Menschliche“ bezeichnet und bekräftigt, dass der israelische Staat zwar das Recht und die Pflicht habe, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, dabei aber das Völkerrecht achten müsse. Er warnt davor, dass die israelische Gesellschaft die Anteilnahme mit zivilen palästinensischen Opfern verlerne: „Menschlichkeit ist harte Arbeit. Angesichts unmenschlicher Grausamkeiten menschlich zu bleiben, ist noch viel schwieriger. Anders als wir oft denken, ist Menschlichkeit keine natürliche menschliche Eigenschaft. Viel natürlicher ist der Wunsch, Rache zu üben, alle Schuld auf die andere Seite zu schieben, Tausende von Bomben auf sie zu werfen, sie vom Angesicht der Erde zu tilgen.“[2]

Gleichzeitig findet Sfard deutliche Worte für diejenigen in der „progressiven Linken“, die die Ermordung und Verschleppung israelischer Zivilistinnen und Zivilisten nicht verurteilen oder als unvermeidliche Nebeneffekte dekolonialen Widerstands verklären: „Diejenigen, die in dieser Frage verwirrt sind, bringen keine komplexe und tiefgreifende moralische These zum Ausdruck, sondern gleiten einfach in die Unterstützung des Terrors ab.“[3]

Menschlichkeit und Mitgefühl, universelle Menschenrechte und Völkerrecht, das sind die Prinzipien, auf denen Aktivistinnen und Aktivisten wie Stahl oder Sfard weiterhin beharren. Dabei versuchen sie, eine Gleichzeitigkeit in Worte zu fassen: ihren Schmerz und ihr Entsetzen angesichts des grausamen, auf maximale Traumatisierung der israelischen Gesellschaft abzielenden Terrors am 7. Oktober und dessen Inszenierung in sozialen Medien – zugleich aber auch ihre Trauer angesichts der hohen und wachsenden Zahl von Getöteten in Gaza, von denen die meisten Frauen und Kinder sind und unter denen sich Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde befinden; ihre Anteilnahme mit den Überlebenden und Hinterbliebenen des Terrors in Israel sowie den Angehörigen der israelischen Geiseln – sowie ihre Verzweiflung angesichts des Verhallens ihrer Appelle, die völkerrechtlichen Normen zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza einzuhalten, und angesichts der systematischen Gewalt israelischer Siedler gegen palästinensische Gemeinden im besetzten Westjordanland.

Dehumanisierende Rhetorik auf beiden Seiten

Für solche Beiträge finden israelische Aktivistinnen und Aktivisten in keinem der diskursbestimmenden Lager Unterstützung. Einerseits verbreiten Mitglieder der rechtsreligiösen israelischen Regierung eine dehumanisierende Rhetorik, in der eine vollständige Zerstörung Gazas oder sogar eine zweite Nakba gefordert wird.[4] Diese Rhetorik unterscheidet nicht zwischen Hamas und der Zivilbevölkerung in Gaza und stellt oftmals Palästinenserinnen und Palästinenser innerhalb Israels unter den Generalverdacht, die Terroristen zu unterstützen.

Andererseits ist in weiten Teilen der sich als links bezeichnenden Bewegungen, in akademischen Diskursen und öffentlichen Mobilisierungen, die ihre Solidarität mit Palästina zum Ausdruck bringen wollen, kein Platz für israelische Opfer. Teils wurden die Massaker vom 7. Oktober als Akt des Widerstands verklärt, in sozialen Medien, an Universitäten und auf den Straßen gefeiert. Teils herrschte Stille, beispielsweise zu den umfangreich dokumentierten Fällen sexualisierter Gewalt gegen israelische Frauen am 7. Oktober.[5] Auch UN Women äußerte sich erst am 2. Dezember dazu, was von vielen zu Recht als „too little, too late“ angesehen wurde.[6]

„Wo ist mein Platz?“, fragt mich eine israelische Freundin, die sich seit vielen Jahren im internationalen Jugendaustausch engagiert, darunter im Austausch zwischen israelischen und palästinensischen Jugendorganisationen (ein solches Programm hatte ich 2018-2019 geleitet). Sie erzählt, wie sie am 7. Oktober noch versucht habe, in sozialen Medien mit Bekannten zu diskutieren, die den Hamas-Terror rechtfertigten. Sie habe versucht, zu erklären, dass sie sich als queere jüdische Frau, deren Familie aus Marokko und dem Irak nach Israel gekommen ist, nicht als „weiß“ verstehe und das Framing der Hamas-Angriffe als „dekolonialem Widerstand“ für falsch halte. Vergeblich.

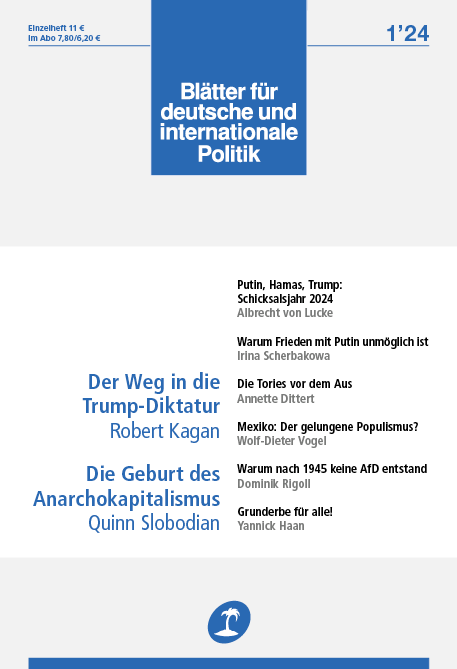

Für Israelis wie Sally Abed, die sich als palästinensisch identifizieren, sich aber auch der israelischen Gesellschaft zugehörig fühlen, ist die Situation schwieriger als je zuvor. Abed gehört der Initative Standing Together an, die seit dem 7. Oktober unter anderem Treffen zwischen jüdischen und palästinensischen Bürgerinnen und Bürgern Israels organisieren. Im Podcast der US-amerikanischen jüdischen Onlineplattform Jewish Currents beschreibt Abed Traurigkeit, Angst und Einsamkeit und beklagt, dass linke Diskurse zu theoretisch und „losgelöst von unserem eigentlichen Leben“ seien. Vielmehr müsse es darum gehen, die Wahrnehmung in der israelischen Mehrheitsgesellschaft zu ändern und zu vermitteln, dass der Krieg kein „Nullsummenspiel“ sei, es ginge nicht um „entweder wir oder sie“.[7]

Gefühle von Einsamkeit und Zerrissenheit derjenigen, die sich für Gleichberechtigung, jüdisch-palästinensische Partnerschaft in Israel und ein Ende der Besatzung engagieren, sind natürlich nicht neu. In der gegenwärtigen Lage jedoch, angesichts der beispiellosen Zahl ziviler Opfer in Israel und in Gaza sowie einer Entwicklung öffentlicher Diskurse, die unbedingte und exklusive Parteinahme fordern, scheinen die Räume für Gleichzeitigkeit ganz zu verschwinden. Jegliche Positionierung wird für Aktivistinnen und Aktivisten zur Belastungsprobe und teilweise zur Gefahr.

Unterdrückung von Kritik in Israel

Innerhalb Israels werden Kritikerinnen und Kritiker des Vorgehens der Armee in Gaza in den letzten Wochen vermehrt verbal, physisch oder durch das sogenannte Doxxing – also das Veröffentlichen privater Telefonnummern oder Adressen – angegriffen. Der Journalist Israel Frey wurde in seinem Haus in Bnei Brak von einem rechten Mob angegriffen, nachdem er an einer Mahnwache für in Gaza getötete palästinensische Kinder und Frauen teilgenommen hatte. In den letzten Wochen schränkten auch die israelischen Sicherheitsbehörden die freie Meinungsäußerung stark ein, auf der Straße und in sozialen Medien. Der israelische Polizeichef kündigte an, keine Solidaritätskundgebungen mit Gaza zuzulassen. „Alle, die sich mit Gaza identifizieren, können dies gerne tun – ich setze sie in einen Bus, der sie dort hinbringt“, so Shabtais Warnung.[8] In Jerusalem wurden zwei Standing Together-Aktivisten festgenommen, weil sie Plakate mit dem Text „Juden und Araber, wir stehen das gemeinsam durch“ anbrachten.[9]

Auch führt eine vom rechtsextremen Minister für Nationale Sicherheit, Ben Gvir, eingerichtete Task Force vermehrt Razzien, Verhaftungen und polizeiliche Verhöre durch, um Aufwiegelung zum Terrorismus in sozialen Medien – oder was sie dafür hält – aufzudecken.[10] Die derzeitige „Welle der Unterdrückung jeglicher Art von Kritik, aber auch von Mitgefühl“[11] für Zivilisten in Gaza trifft insbesondere palästinensische Israelis.[12] Viele von ihnen berichten, dass sie etwa nach Facebook-Beiträgen mit Koranzitaten oder Fotos von Essen mit dem Palästinaflaggen-Emoji von ihrer Universität suspendiert wurden, die Arbeit verloren haben oder verhaftet wurden.

Was folgt aus all dem für den deutschen Diskurs über Israel und Palästina und die deutsche Solidarität mit Israel? Zunächst einmal, dass es auch hierzulande, in Debatten, in Schulen, an Universitäten und auf den Straßen, Platz für die Gleichzeitigkeit von Trauer und Schmerz der beiden Konfliktparteien geben muss. Wie Alon-Lee Green, Ko-Direktor von Standing Together, sagte bei einem Besuch in Berlin: Wenn Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser in Israel es schaffen, diese Komplexität auszuhalten und zusammen um zivile Opfer auf beiden Seiten zu trauern, warum sollte das in Deutschland nicht möglich sein?

Dazu wäre es wichtig, dass die Komplexität der israelischen und palästinensischen Geschichte und Realität im Allgemeinen und des 7. Oktober im Speziellen in deutschen Diskursen sichtbarer gemacht wird. Zu dieser Komplexität gehört, dass es unter den Opfern des 7. Oktober und den Geiseln zahlreiche Israelis wie Vivian Silver gab und gibt, die sich ein Leben lang für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser sowie ein Ende der Besatzung eingesetzt haben. Dazu gehört, dass die Hamas bei ihrem Angriff auch 24 nichtjüdische Israelis getötet und neun entführt hat. Die meisten von ihnen waren Beduinen, die zum Teil in von Israel nicht anerkannten Dörfern leben und daher keinen Schutz durch Bunker oder durch das Abwehrsystem Iron Dome erhielten.[13]

Auch über die Lage der 200 000 Binnengeflüchteten, die aus dem Süden und Norden Israels vor Terror und dem anhaltenden Raketenbeschuss geflohen sind, wird in Deutschland wenig berichtet. Sie brauchen weiterhin humanitäre und psychologische Hilfe, und zwar unabhängig davon, ob sie Bewohnerinnen und Bewohner der überwiegend jüdischen Kibbutzim oder der beduinischen Gemeinden sind.

Die Versorgung der Überlebenden und der Binnengeflüchteten sowie die Suche nach Vermissten wurden in den ersten Wochen nach dem 7. Oktober hauptsächlich von der israelischen Zivilgesellschaft geleistet, darunter von jüdisch-arabischen Initiativen wie in der Stadt Rahat oder Bürgerinitiativen wie Bonot Alternativa („Frauen bauen eine Alternative“), die in der ersten Jahreshälfte Proteste gegen den Justizumbau organisierten. Von staatlicher Seite wurden sie dabei weitgehend allein gelassen.

Deutsche Solidarität mit wem?

Umso dringender wäre es, dass deutsche Solidarität mit Israel nicht auf der symbolischen Ebene verbleibt, sondern auch praktische Hilfe für die israelische Zivilbevölkerung einschließt. Außerdem benötigen gerade jetzt diejenigen Stimmen Unterstützung, die sich für eine politische Lösung des Konflikts, echte Gleichberechtigung und eine Zukunft in Frieden für alle Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser einsetzen. Denn der 7. Oktober hat auch gezeigt: Die mehr als fünfzehn Jahre währende Strategie aufeinanderfolgender israelischer Regierungen, zu versuchen, den Konflikt zu „verwalten“ oder zu ignorieren, kann keine Sicherheit herstellen.

Deshalb ist es gerade jetzt ein falsches Signal, dass Deutschland auch die Unterstützung von Organisationen ausgesetzt hat, die sich für Gleichberechtigung und Frieden einsetzen. Nach dem 7. Oktober hatte die Bundesregierung beschlossen, alle Zahlungen in die palästinensischen Gebiete auszusetzen, um zu überprüfen, ob diese terroristischen Organisationen zugutekommen.[14] Dies trifft auch israelische Organisationen wie Yesh Din, obwohl sie doch die Werte und Prinzipien vertreten, die erklärterweise die deutsche Außenpolitik leiten sollen und die neben der historischen deutschen Verantwortung ein Fundament der deutsch-israelischen Beziehungen sind. Deutsche Solidarität mit Israel muss auch Solidarität mit der Zivilbevölkerung und der Zivilgesellschaft bedeuten.

[1] Ziv Stahl, I was there. In Kfar Azza. Indiscriminate Bombing of Gaza is not the solution, 17.10.2023, haaretz.com.

[2] Michael Sfard, Israelis must maintain their humanity even when their blood boils, 11.10.2023, haaretz.com.

[3] Michael Sfard, In Gaza, Israel is racing to the moral abyss, 23.10.2023, haaretz.com.

[4] Michael Hauser Tov, „We’re rolling out Nakba 2023”, Israeli Minister says on Northern Gaza Strip evacuation, 12.11.2023, haaretz.com.

[5] Physicians for Human Rights, Gender-based violence as a weapon of war during the October 7 Hamas attacks, Position paper, 26.11.2023, phr.org.

[6] Vgl. metoo-unlessurajew.com.

[7] Sally Abed, Arielle Angel, Michael Sfard und Yair Wallach, The loneliness of the Israeli left, 26.10.2023, jewishcurrents.org.

[8] Amy Spiro, Police chief to Arab Israelis: „You want to support Gaza, I’ll put you on a bus there“, 18.10.2023, timesofisrael.com.

[9] Omdim Beyachad, X, 18.10.2023, twitter.com.

[10] Masha Gessen, Inside the Israeli crackdown on speech, 8.11.2023, newyorker.com.

[11] Julian Borger, An atmosphere of fear, 22.10.2023, theguardian.com.

[12] Adalah, Crackdown on Freedom of Speech of Palestinian Citizens of Israel, 24.10.2023, adalah.org.

[13] Adam Goldman, Israel’s hidden victims, Arab Bedouins, were attacked by Hamas, too, 29.10.2023, nytimes.com.

[14] Christian Meier, Ein beleidigender Verdacht, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 25.11.2023.