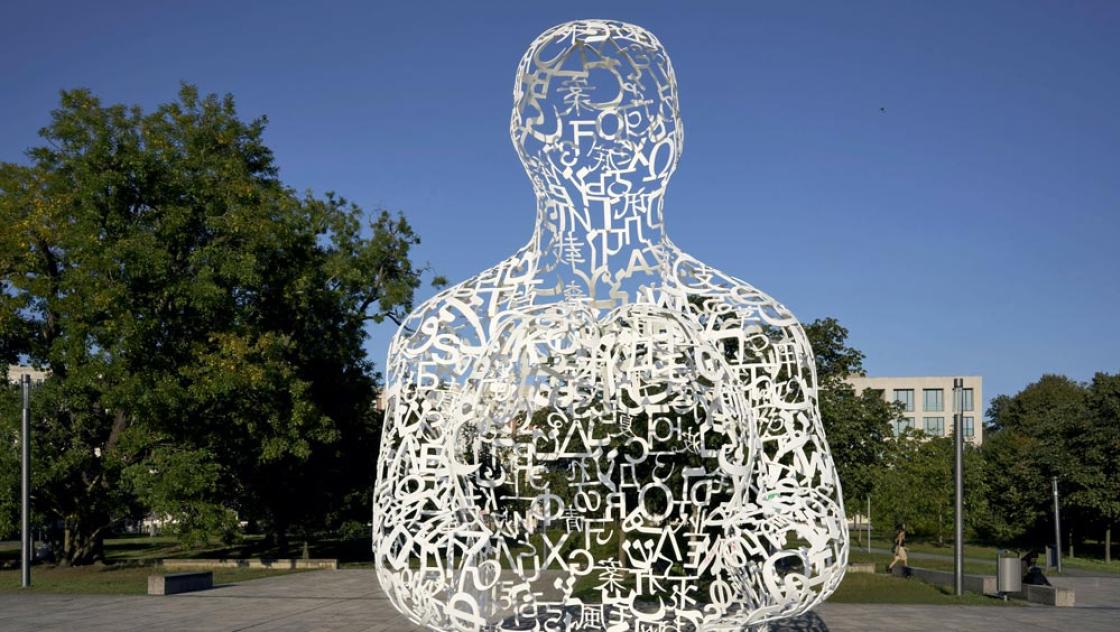

Bild: Die Skulptur »Body of Knowledge« von Jaume Plensa auf dem Theodor W. Adorno-Platz auf dem Campus der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, 28.8.2024 ( IMAGO/ imagebroker /Gabriele Thielmann)

Beginnen möchte ich mit der Begegnung zweier berühmter Intellektueller, deren Leben sich für eine kurze Zeit in Frankfurt kreuzten und die dann beide ins Exil in die Vereinigten Staaten gingen: Ich meine Theodor W. Adorno und Hannah Arendt. Es gibt mehr Ähnlichkeiten zwischen ihnen, als man auf den ersten Blick meinen möchte, und beide haben mein eigenes Denken über Universalismus und das Politische tief beeinflusst.[1] Beide lehnten falsche Universalien ab, in der Philosophie genauso wie in der Politik. Mag dies im Falle von Arendt, die eine politische Denkerin ist, durchaus naheliegend erscheinen, so mag so mancher Zweifel haben, ob das auch für Adorno gilt. Ich will jedoch versuchen, das „Benjaminsche Moment“, also das Erbe Walter Benjamins, in beider Werk aufzuzeigen, bevor ich mich Adornos Kritik der Naturbeherrschung und des identitären Denkens zuwende und nach der politischen und kulturellen Relevanz dieser Kritik für unsere Zeit frage.

Jede Betrachtung von Arendt und Adorno als Denker, die intellektuelle Affinitäten teilen, wird von Anfang an überschattet durch die tiefe Abneigung, die insbesondere Arendt gegenüber Adorno gehegt zu haben scheint.[2] 1929 gehörte Adorno zu den Fakultätsmitgliedern der Universität Frankfurt, die die Habilitation von Hannah Arendts erstem Ehemann, Günther Anders, der damals noch Stern hieß, begutachten sollten.