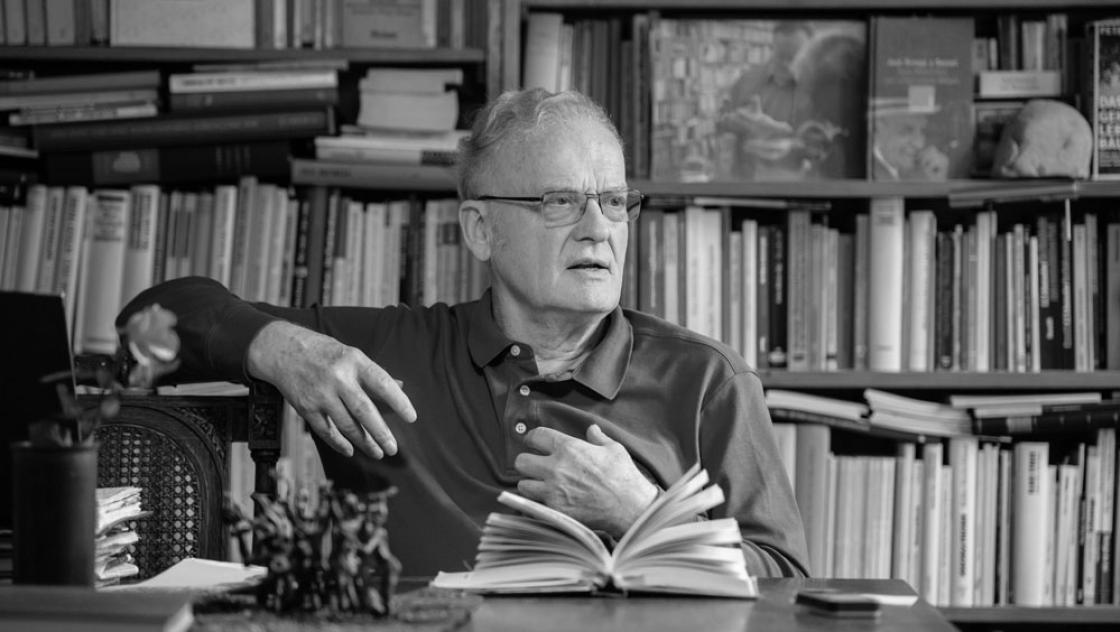

Bild: Der Publizist und Theologe Friedrich Schorlemmer am 7.5.2019 (IMAGO / epd / Jens Schlueter)

Am 9. September starb der wortmächtige Theologe und mutige Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer. Seit 1990 gehörte er zum Herausgeberkreis der »Blätter«. Alljährlich nahm er an unseren Herausgeberkonferenzen teil. Mitreißend in seinen Beiträgen, aber auch nachdenklich, Unbeachtetes hervorhebend, so kannten und schätzten wir ihn. Wir erinnern an Friedrich Schorlemmer mit einem Nachruf seiner Weggefährtin, der Journalistin Bettina Röder, sowie mit seinen eigenen Worten, nämlich seinem ersten und seinem letzten Text in den »Blättern«, die beide, gerade im Lichte der jüngsten Wahlen, von bleibender Aktualität sind. – D. Red

„Selten kommt es vor, dass man einen Menschen schon vor seinem Tode verliert.“ So begann der Nachruf auf den großen westdeutschen Rhetor, Intellektuellen und „Blätter“-Mitherausgeber Walter Jens. Der Autor war sein Freund und die Grenzen von Ost und West überwindender „Blätter“-Kollege Friedrich Schorlemmer. Nun ist auch er gestorben. Am späten Abend des 9. September ist der inspirierende Prediger und visonäre Bürgerrechtler, der Autor von mehr als 20 Büchern, im Alter von 80 Jahren in Berlin für immer eingeschlafen. Und auch für ihn gelten seine eigenen Worte: „Da lebte ein Großer noch unter uns, aber nicht mehr bei uns.“ Auch Friedrich Schorlemmer, dieser große Mann des Wortes, litt wie sein Freund Walter Jens am Ende seines Lebens unter Demenz und zudem an Parkinson. Eine brutale Krankheit, die Körper und Geist gleichermaßen angreift.

Umso mehr spüren wir angesichts der dramatischen Entwicklungen, nicht nur im Osten der Republik: Seine Stimme fehlt. Seine Klarsicht. Seine Ausstrahlung als Theologe, hellsichtig und mit Herz.

Seine brillante und zugleich verblüffend einfache Rhetorik war Friedrich Schorlemmers besondere Gabe. Die allerdings nie um sich selbst kreiste, sondern sich immer auf die konkrete Situation der Menschen bezog und so vielen Kompass und Orientierung für eine gerechtere, zukunftsfähige Welt war. „Kirche für andere“ im Sinne von Dietrich Bonhoeffer war sein Lebenskompass. Dabei hat er Evangelium und Politik nicht nur zusammengedacht, sondern immer auch in diesem Sinn gehandelt. So wurde er zur Symbolfigur der Friedlichen Revolution 1989, zu der er selbst entscheidend beigetragen hat. Doch auch in den Jahren davor und danach war der streitbare Publizist Impulsgeber für das Nachdenken und Suchen nach tragfähigen Werten für die Zukunft der Menschheit.

Aufgewachsen mit fünf Geschwistern ist seine Kindheit geprägt durch die landschaftliche Weite und das offene Dorfpfarrhaus in Herzberg, später zieht die Familie nach Werben, die alte (und kleinste) Hansestadt an der Elbe. Ein Hof mit Landwirtschaft gehörte dazu, die Sorge ums tägliche Geld ebenso. Vom „wunderbar geschenkten Leben“ erzählt er in seiner Autobiografie: Wie er als Kind beim Taubenfangen für das Mittagessen der Familie im Kirchturm von einem morschen Balken 20 Meter in die Tiefe stürzte und auf einem Holzboden nur einen Meter entfernt von alten Metallgewichten der Turmuhr landete. Seine Eltern heirateten bei einem Fronturlaub des Vaters im August 1943, er wurde im Mai 1944 geboren. Sein Vater, so schreibt er, gehörte zu den Soldaten, „die aus dem Gemetzel zurückgekehrt waren“. Ihm sei das zur Verpflichtung geworden, niemals unbedingten Gehorsam zu schwören. Sein Lebensweg eines Unangepassten erzählt davon. Durch den Mauerbau 1961 wird die Hoffnung, in West-Berlin an der Freien Universität studieren zu können, zunichte gemacht. Er kann als Pfarrerssohn das Abitur nur auf Umwegen an der Volkshochschule ablegen. In Halle studiert er Evangelische Theologie und geht anschließend als Jugend- und Studentenpfarrer nach Merseburg. 1978 wird er Dozent am Evangelischen Predigerseminar in Wittenberg, wo er auch Prediger an Martin Luthers Schlosskirche wird. Hier prägte er das Bild von Wittenberg, der Stadt, die er liebte, hier lebte er mit seiner Frau Heide und den beiden Kindern Martin und Uta. 1992 wechselte er als Studienleiter an die Evangelische Akademie in der Lutherstadt.

„Menschen, die groß waren, ohne einen klein zu machen“, so hat er einmal gesagt, hätten ihn geprägt. Dabei zogen sich die Themen Versöhnung und Frieden wie ein roter Faden durch sein Leben. Von der Verweigerung des Wehrdienstes 1962 bis zu seiner markanten Ansprache bei der Großdemonstration am 4. November 1989, fünf Tage vor dem Mauerfall vor einer Million Menschen auf dem Alexanderplatz. Oder später bei der Protestkundgebung vor der Berliner Siegessäule im Februar 2003 gegen den Irakkrieg.

Frieden, davon war er überzeugt, bedeutet mehr als nur das Schweigen der Waffen. Er setzte vielmehr auf die biblische Vision von einer Welt, in der Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden und kein Volk mehr lernt, Kriege zu führen. Besondere Anschauung hat er diesem Bild beim Kirchentag 1983 mit einer Schmiedeaktion auf dem Lutherhof in Wittenberg verschafft. Der Aufnäher „Schwerter zu Pflugscharen“ war vom Staat verboten worden, die jungen Leute machten trotz Repressalien weiter.

Und der damals 39-jährige Dozent am Predigerseminar in Wittenberg erklärte im Feuerschein unter dem Jubel der jungen Menschen: „Wenn man das Zeichen nicht mehr zeigen kann, wollen wir zeigen, wie man‘s macht.“ Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der dabei war, erinnerte 1993 in seiner Laudatio zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Friedrich Schorlemmer in der Frankfurter Paulskirche: „Diese Aktion war eine Aussaat ohne Kenntnis, wann und wie es zur Ernte kommen werde, aber in der Zuversicht darauf.“

Das Urvertrauen, das hinter dieser Zuversicht steckt, war für den Theologen Friedrich Schorlemmer eine „religiöse Grundsubstanz“, ein Kompass für sein Leben und Wirken. Glauben, davon war er überzeugt, meint nicht das Fürwahr-Halten eines bestimmten Kanons von Sätzen und Dogmen, sondern bedeutet, ein Grundvertrauen, eine existenzielle Gewissheit zu haben: „Der Mensch muss sich nicht vor Gott rechtfertigen – er ist gerecht gesprochen“. Er wird geliebt und soll nun auch lieben. Er wird versöhnt und soll nun das Versöhnungswerk tun.

Genau aus diesem Grund auch hat ihn die Friedliche Revolution von 1989 nicht losgelassen. Unermüdlich hat er dafür gestritten, dass sie nicht aus dem Gedächtnis der Menschen in Deutschland gestrichen wird – und mehr noch. Er setzte sich für einen Nationalfeiertag am 9. Oktober, dem Tag der alles entscheidenden Montagsdemonstration in Leipzig, ein. Er war überzeugt: Die Erinnerung an die Friedliche Revolution 1989 mit ihrer friedensethischen Kraft der Kirchen als ein in der deutschen Geschichte einmaliges Ereignis ist wichtig, weil sie das Selbstbewusstsein und die Selbstachtung aller Deutschen stärkt: die Erinnerung an Bürgermut und Zivilcourage, an die gewaltlose Konfliktaustragung.

Seinen späteren wiederkehrenden Appellen an die eigene Kirche, sich einzumischen, wo Friedlosigkeit, Ungerechtigkeit oder Not und Verzweiflung herrschen, wird kaum einer besser gerecht als er selbst. Ob Börsenfieber oder Zuwanderungsgesetz, Nahost oder Afghanistan oder der Elbeausbau – die Palette seiner Themen hätte nicht größer sein können. Die Kluft zwischen Ost und West, jahrelang geleugnet und in diesen Tagen so präsent, gehörte ebenso dazu wie auch seine scharfe Kritik am kapitalistischen System. „Ich halte diesen Sieg des kapitalistischen Wirtschaftssystems, das alles und jedes durchdringt und dies zu einem Zeitpunkt, da es eine sozialistische Alternative nicht mehr gibt –, für verheerend“, war er überzeugt.

Dabei hat er Einladungen, in die große Politik einzusteigen, stets eine Absage erteilt, gleichwohl er überzeugter Sozialdemokrat und ein Anhänger Willy Brandts war. Dessen Entspannungspolitik – ein wichtiger Faktor für den Mauerfall und das Ende der Teilung Europas – hat er von Anfang an mitgetragen. Engagiert arbeitete er im Willy-Brandt-Kreis mit, der 1997 unter anderem für ein gerechtes Zusammenleben zwischen Ost und West gegründet wurde. Einer seiner besten Freunde war Egon Bahr. Als dieser den Vorsitz abgab, übernahm ihn für gut zwei Jahrzehnte Friedrich Schorlemmer.

Das Motto Willy Brandts, der „Mut zum Dafür“, war auch sein Lebensmotto. Fast prophetisch klingt da, was er zu seinem 75. Geburtstag vor fünf Jahren an die Freunde schrieb. Er dankte ihnen, dass sie ihm trotz aller Weltsorgen „gerade jetzt, da alte Gespenster auf die politische Bühne zurückkehren“, geholfen hätten, gelassen und engagiert zu leben. So hat er uns ein weiteres, kostbares Vermächtnis hinterlassen: Nur im Miteinander sind wir nicht verloren.