Wie die DDR-Friedensbewegung die Welt veränderte

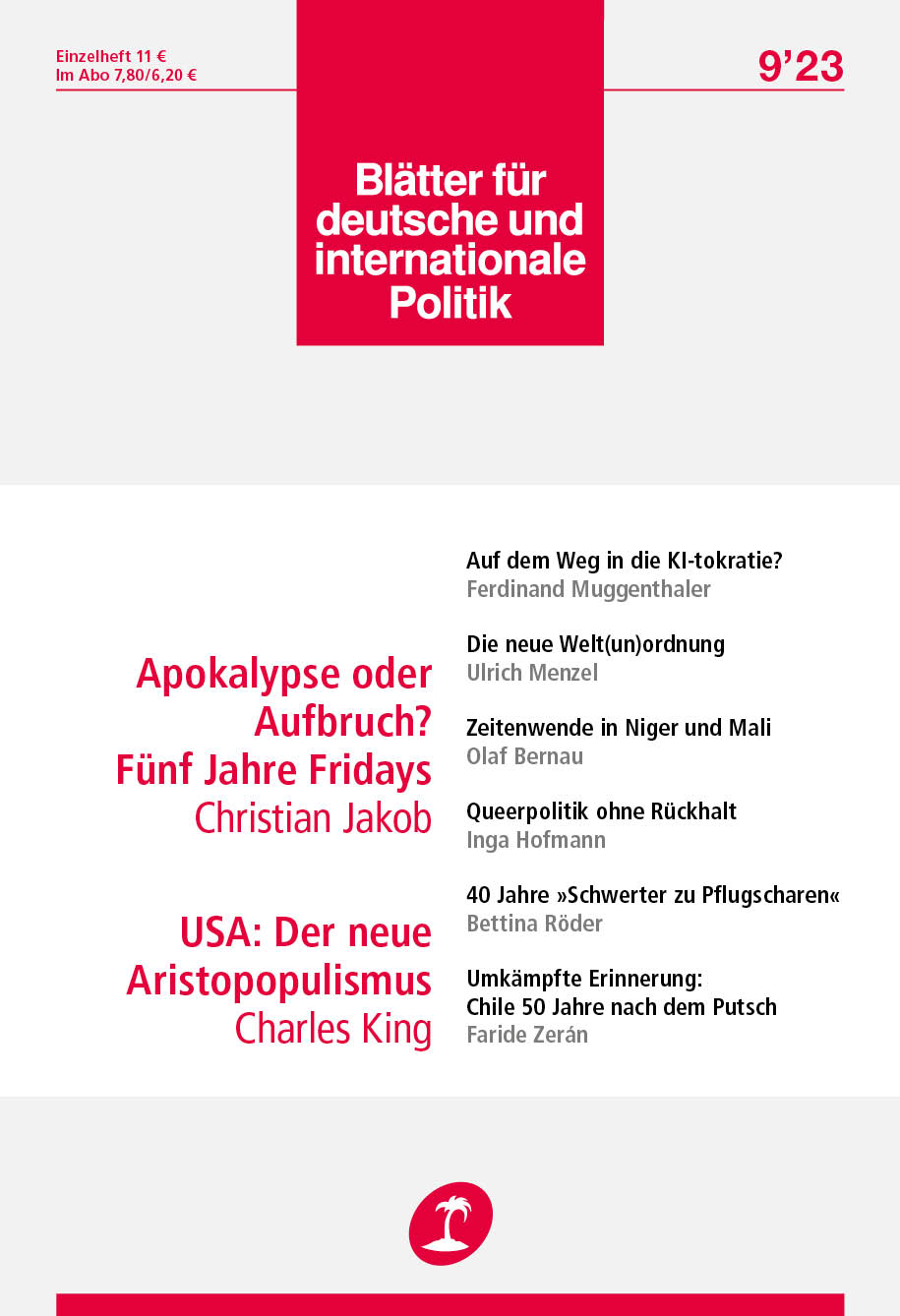

Bild: Während des evangelischen Kirchentages in Wittenberg schmiedet Stefan Nau ein Schwert zur Pflugschar um, 24.9.1983 (IMAGO / epd)

Die Bilder gingen um die Welt; und wer dabei war, wird die Nacht vom 24. auf den 25. September 1983 nicht vergessen. Friedrich Kramer, damals 18 Jahre alt, heute Landesbischof der mitteldeutschen Kirche und Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), erinnert sich, wie der junge Kunstschmied Stefan Nau im Schein des Feuers an diesem eher kühlen Septembertag ein Schwert zu einer Pflugschar umschmiedete: „Es war eine sehr geheimnisvolle, aufgeladenen Atmosphäre, wir haben dazu gesungen und Friedenstexte der Propheten Micha und Jesaja gelesen.“

Friedrich Kramer war damals Abiturient, einer von 2000 jungen Menschen. Dicht gedrängt saßen oder standen sie auf dem Lutherhof in Wittenberg. Mit seiner damaligen Freundin hatte er sich auf dem Boden in der ersten Reihe niedergelassen – nur wenige Meter vom Amboss entfernt. „Als der Schmied die Pflugschar hochgehoben hat, haben alle gejubelt und geklatscht. Es war wie eine Abendmeditation und doch hatte sie einen hohen symbolischen Wert“, erinnert er sich.

Auch Uta Schorlemmer war dabei. Die Schmiedeaktion erlebte sie als 13jährige. Am Abend auf dem Lutherhof habe sie ein „großes Gefühl des Aufgehobenseins in einer Gemeinschaft gegen die Kriegsangst“ empfunden, sagt sie rückblickend. Keiner wusste vor dieser Nacht, was ihn erwarten würde. Ganz im Geheimen, um Störungen durch die Staatssicherheit oder gar ein Verbot durch die SED zu verhindern, war sie von dem damals 39jährigen Wittenberger Pfarrer Friedrich Schorlemmer und einer kleinen Friedensgruppe vorbereitet worden. Doch die Bilder der Nacht verbreiteten sich schnell über die Westmedien auch in die DDR hinein. Sie haben unzählige Menschen – auch die, die nicht dabei waren, – ermutigt, nun erst recht für eine Welt ohne Waffen zu streiten.

Vorausgegangen war eine für manchen Jugendlichen in der DDR existenzbedrohende Auseinandersetzung um das Zeichen „Schwerter zu Pflugscharen“. Die SED hatte ihm den Kampf angesagt und meinte es sehr ernst damit. Nach dem Willen der DDR-Führung sollte das Zeichen gänzlich aus der Öffentlichkeit verschwinden. Friedrich Schorlemmer hatte dagegen die Parole ausgegeben: „Wenn man das Zeichen nicht mehr zeigen kann, wollen wir zeigen, wie man‘s macht!“ Aus der Forderung nach nichtmilitärischer Konfliktlösung wurde bald der Ruf „Keine Gewalt“, der in den Oktobernächten der Friedlichen Revolution im Herbst 1989 der SED-Herrschaft ein Ende setzte. Die Wittenberger Nacht war ein Meilenstein auf dem Weg dorthin. Als „nächtliche Hammerschläge unter Luthers Wohnstube“ hat Friedrich Schorlemmer diese Aktion einmal bezeichnet. Sie war Teil des evangelischen Kirchentages 1983, bei dem es im Jahr des 500. Reformationsjubiläums Veranstaltungen in sieben Städten der DDR gegeben hat.

Im Feuerschein hatten die jungen Leute gesungen: „Ein jeder braucht sein Brot, sein Wein und Frieden ohne Furcht soll sein. Pflugscharen schmelzt aus Gewehren und Kanonen, dass wir in Frieden beisammen wohnen.“ Und Friedrich Schorlemmer, damals Dozent am Predigerseminar in der Lutherstadt, hatte wie immer rhetorisch einfach und zugleich verblüffend erklärt: „Wir hoffen aber, dass man eines Tages sagen kann: Wir haben den Krieg verloren und können ihn nicht wiederfinden. Wir haben den Frieden gewonnen und wollen ihn nicht verlieren.“ 15 000 Menschen nahmen allein in Wittenberg teil, 200 000 an allen sieben Kirchentagen, unter ihnen auch zahlreiche Besucher aus dem Westen. Doch nicht nur die Zahlen, sondern vor allem die Inhalte machten die Treffen zu wichtigen Stationen der Friedensbewegung – auch und gerade, weil sich die zumeist jungen Leute nicht primär in Opposition zur DDR-Führung engagierten, sondern ihr Engagement von der großen Sorge um den Weltfrieden getragen war in diesem so entscheidenden Jahr.

1983 als das Jahr einer Vorentscheidung in Ost und West

1983 war das Jahr der Hochrüstung zwischen Ost und West. Die einschlägigen Proteste dagegen im Westen kann man problemlos in den Chroniken der deutschen Geschichte finden. Die aus dem Osten weniger. Da ist von der maroden DDR-Wirtschaft die Rede und davon, dass die meisten die Hoffnung auf Veränderung aufgegeben hatten. Die Kirchentage im Lutherjahr, bei denen der größte Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 30 Jahren alt war, bezeugen jedoch, dass das nur die halbe Wahrheit ist.

Schon der Disputationsgottesdienst am Vorabend der Schmiedeaktion in der Wittenberger Schlosskirche, an die Martin Luther 1517 seine 95 Thesen angeschlagen hatte, ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Neben Luthers Grab war eine Tür aufgestellt, an die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre aktuellen Thesen anschlagen sollten – zu den „Spannungen in dieser Kirche – in unserer Welt – in uns selbst“, wie es hieß. Bei der Begrüßung hatte Friedrich Schorlemmer angesichts der anwesenden Stasi-Leute erklärt: „Spitzt die Ohren und lasst euch nicht beeindrucken von spitzen Ohren.“[1] Und: „Wetzt die Worte, nicht die Messer, Scharfsinn tötet nicht.“[2] Doch es ging ihm nicht nur um Worte, sondern auch um jene Spiritualität, die bis in den Herbst 1989 hinein die Stärke der kirchlichen Friedensbewegung ausgemacht hat: „Die Spannungen lösen sich wieder im Stille sein, ganz Stille sein – im Singen – im Teilen – im Beten.“[3] Und in den „Thesen“ hieß es dann: „Wir stehen heute vor einer Krise des Lebens selbst. Die Sintflut ist herstellbar geworden – als tausendfacher Blitz, als milliardenfaches Verhungern, als schleichende Vergiftung. Wer glaubt, so weiter leben zu können wie bisher, beteiligt sich am Untergang.“[4] 40 Jahre später könnte die Aktualität dieser Sätze kaum größer sein!

Noch fünf Jahre zuvor hatte bei dem Spitzengespräch zwischen Staat und Kirche am 6. März 1978 kein Geringerer als Staats- und Parteichef Erich Honecker der Leitung des DDR-Kirchenbundes die Zusage gegeben, die kirchlichen Vorhaben zum Luthergedenken von staatlicher Seite zu unterstützen. Was immer er sich davon versprach, die Auswirkungen hat er wohl kaum vorhergesehen. Denn schon ein Jahr danach kam es in den Kirchen zu ersten öffentlichen Protesten gegen die zunehmende Militarisierung der DDR-Gesellschaft – etwa durch die Einführung von Wehrlagern für Studierende und Lehrlinge oder den Wehrunterricht an den allgemeinbildenden Schulen. Doch auch der beängstigende Rüstungswettlauf der im Kalten Krieg stehenden Militärsysteme und die Angst vor einem Atomschlag machten vor allem jungen Menschen zu schaffen, in Ost und West. Die kirchliche Jugendarbeit reagierte mit dem Vorschlag, alle Jahre im Herbst zu einer „Friedensdekade“ einzuladen. Gemeinsames Motto dieser Dekaden in den 1980er Jahren war „Schwerter zu Pflugscharen“. Die Vision aus dem biblischen Buch Micha hatte ja schon in den 1950er Jahren den Anstoß für eine überlebensgroße Skulptur gegeben, die die Sowjetunion den Vereinten Nationen geschenkt hatte und die seither vor deren New Yorker Hauptquartier steht. Was also lag näher, als dies zum Motto des Friedensengagements der jungen Leute in der DDR zu machen.

Die Reaktion der SED ließ nicht lange auf sich warten: 1982 verbot sie das Motto und den inzwischen weit verbreiteten Friedensaufnäher mit der Begründung, der Friede müsse nun einmal bewaffnet sein angesichts westlicher Bedrohungen. Die Bundessynode, das Kirchenparlament aller evangelischen Kirchen in der DDR, reagierte umgehend und erklärte, auf das Motto „Schwerter zu Pflugscharen“ nicht verzichten zu können. Und einzelne Bischöfe wie Heinrich Rathke (Schwerin) und Gottfried Forck (Berlin) trugen den runden Aufkleber aus Solidarität mit den jungen Leuten auf ihren Aktentaschen – auch bei Gesprächen mit Staatsvertretern.

Dennoch einigten sich die Kirchen „um des Friedens willen“ auf einen Modus Vivendi mit den Behörden: Das Zeichen sollte im innerkirchlichen Bereich als Logo der Friedensdekade erlaubt sein, aber nicht mehr öffentlich getragen werden. Derweil hatten viele junge Leute bereits erfahren, wie der SED-Staat mit seinen Sicherheitskräften, aber auch über die Schulen und Betriebe versucht hatte, den Aufnäher aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Das ging so weit, dass Schüler oder Schülerinnen, die den Aufnäher trugen, zum Direktor ihrer Schule zitiert wurden, um ihnen den Verweis von der Schule anzudrohen, wenn sie den Aufnäher nicht entfernten. Andere erlebten, dass ihnen die Polizei auf offener Straße den Aufnäher mit einer Schere aus dem Jackenärmel schnitt. Viele der jungen Menschen reagierten dennoch friedlich und gewaltlos. Bei einem Friedensseminar im sächsischen Meißen schenkten sie den Polizisten, die zuvor ähnlich brutal gegen Träger des Aufnähers vorgegangen waren, sogar Blumen als Zeichen ihrer Friedfertigkeit.

Im Laufe der 1980er Jahre gab es etliche solcher Friedensseminare, zu denen in der Regel zwei Mal im Jahr eingeladen wurde, um sich an einem Wochenende konzentriert über aktuelle Fragen auszutauschen. Dabei ging es nicht nur um Hochrüstung in Ost und West und um die Vision einer Welt ohne Waffen, sondern häufig auch um die Frage, was jeder Einzelne zum Frieden beitragen kann. Das erste dieser Wochenendseminare fand 1973 im sächsischen Königswalde statt. Als Initiator gilt der Autoelektriker und Wehrdienstverweigerer Hansjörg Weigel, der erklärte: „Frieden muss man schmecken können.“ Darum wurden kurzerhand in der schmucken Dorfkirche von Königswalde die Kirchenbänke ausgebaut und durch lange, weiß gedeckte Tische mit bunten Blumen ersetzt, an denen nicht nur diskutiert, sondern auch gemeinsam gegessen und gefeiert wurde. Auch hier war das vermeintlich Private also durchaus politisch.

Kamen anfangs zu den Treffen nur einige Dutzend Teilnehmer und Teilnehmerinnen, so waren es 1983 schon rund 500. Ähnlich waren die Erfahrungen auch bei den Friedensdekaden. „Frieden schaffen aus der Kraft der Schwachen“ war das Motto der ersten Dekade im Herbst 1981. Mit anderen Worten: Nicht aus Stärke und durch große Zahlen entstehen Veränderungen, sie beginnen oft im Kleinen. Und so war es denn auch bei den DDR-weiten Treffen der kirchlichen Basisgruppen „Frieden konkret“. Sie dienten neben dem thematischen Austausch ganz wesentlich auch der Vernetzung der Gruppen. Da alljährlich eine andere der acht evangelischen Landeskirchen dazu einlud, traf man sich mal in Eisenach, mal in Greifswald, Leipzig oder Cottbus. Aber stets ging es dabei um Friedens- und Menschenrechtsfragen und um gemeinsame Vorhaben und Aktionen, beispielsweise um Kontakte zur Carta 77 in der CˇSSR oder zur Solidarnoc´z´-Bewegung in Polen.

Ohne diesen Vorlauf ist das Umschmieden des Schwertes in Wittenberg kaum zu verstehen. So war bereits über ein Jahr zuvor, am 13. Februar 1982, auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen um das Zeichen „Schwerter zu Pflugscharen“, die Dresdner Kreuzkirche zum Bersten voll. Und keiner der 5000 dort wusste, ob er unversehrt wieder nach Hause kommen würde. Viele der jungen Leute waren extra zu dem Abend aus allen Teilen der DDR angereist. Dass dennoch alles friedlich ablief, obwohl im Anschluss an das mehrstündige Friedensforum sogar Hunderte junger Menschen mit Kerzen vom Altmarkt zur Ruine der Frauenkirche auf den Neumarkt zogen und dort das alte Friedenslied „Dona nobis pacem“ anstimmten, ohne dass die allgegenwärtige Staatssicherheit eingriff – das empfanden viele damals als ein kleines Wunder.

Gut ein Vierteljahr zuvor, am 10. Oktober 1981, waren im Bonner Hofgarten 300 000 Friedensbewegte zusammengekommen, um gegen das Wettrüsten zwischen Ost und West und gegen die Stationierung weiterer Mittelstreckenraketen in Europa zu demonstrieren. Was aber waren die Dresdner 5000 dagegen? Sehr viel, denn sie hatten mit der Teilnahme an diesem Friedenstreffen ein Stück Existenz und Freiheit aufs Spiel gesetzt. „Es war einer der Tage, an dem ich die größte Angst in meinem Leben hatte“, sagt Harald Bretschneider, der damalige sächsische Landesjugendpfarrer. „Die Bereitschaftspolizisten saßen im Dresdner Verkehrsmuseum. Wasserwerfer standen unter der Carolabrücke der Elbestadt. 5000 DDR-Sicherheitskräfte waren im Einsatz.“[5]

Der Kampf der DDR-Regierung gegen die eigene Jugend

Vorangegangen war die Flugblattaktion einer kleinen Gruppe junger Leute. Sie hatten dazu aufgerufen, am 37. Jahrestag der Zerstörung Dresdens zur Ruine der Frauenkirche zu kommen, um dort gegen Krieg und Aufrüstung zu mahnen. Die Stasi durchkämmte daraufhin die Schulen, nahm junge Leute fest, um sie zu verhören. Harald Bretschneider, der zu den geistigen Vätern des Aufnähers „Schwerter zu Pflugscharen“ gehört, wollte vermitteln und regte an, die jungen Menschen zu einem Friedensforum in die Kreuzkirche einzuladen. Dort sollten sie ihr Anliegen offen zur Sprache bringen.

Doch der SED-Führung und ihrer Staatssicherheit passte auch dieser Vorschlag nicht ins Konzept. Woraufhin Landesbischof Johannes Hempel auf ein Gespräch mit dem damaligen Dresdner SED-Bezirkschef Hans Modrow drängte, um ihm die kirchlichen Pläne zu erläutern, ohne die jungen Menschen preiszugeben. Anfang Januar 1982 kam das Gespräch zustande, es war ein Deal ohne Netz und doppelten Boden. Der Landesbischof versicherte, dass die jungen Leute friedlich bleiben würden. Und Modrow erklärte, dass dann die Polizei auch nicht eingreifen würde. Immerhin hat er Wort gehalten.

Das Leitwort der Friedensdekade 1982 „Frieden schaffen ohne Waffen“ verstehe er als ein symbolisches Alarmschlagen, sagte Bischof Hempel zu den 5000 jungen Menschen in der Kreuzkirche. Denn es mache klar, Waffen hinterließen keine Sieger. Genau das war die Botschaft des Abends. Die Jugendlichen hatten ihren Protest gegen das Wettrüsten in Ost und West zur Sprache gebracht, ihre Angst vor einem Atomkrieg, die Militarisierung im eigenen Land, die Propagierung der ewigen Feindbilder in Ost und West. Doch die Rechnung der SED-Führung, den Protest so zu befrieden, ging nicht auf. Mit dem 13. Februar 1982 hatte sich nichts erledigt, im Gegenteil: Der friedliche Protest war von da an nicht mehr zu ersticken. Auch nicht vor der Ruine der Frauenkirche, vor der alljährlich am 13. Februar die Jugendlichen Kerzen aufstellten, Blumen niederlegten und „Dona nobis pacem“ sangen[6] – allen Versuchen der SED zum Trotz, deren Protest zu ersticken, sei es mit Sprechchören und Aktionen der SED-Jugendorganisation FDJ oder mit staatlich verordneten „Friedenskundgebungen“ vor der Ruine. Und vier Jahre nach dem denkwürdigen Friedensforum startete der damalige Dresdner Superintendent Christof Ziemer mit dem Dresdner Stadtökumenekreis eine Initiative, die 1988 zur ersten von drei Ökumenischen Versammlungen führte, die wiederum das Land wie kaum ein anderer Prozess verändern und im Herbst 1989 zur Friedlichen Revolution führen sollten.

Auch die Synode des DDR-Kirchenbundes bekam sehr schnell die Ausstrahlung zu spüren, die von der Bewegung „Schwerter zu Pflugscharen“ ausging. Nur wenige Monate nach dem Dresdner Friedensforum, im September 1982, setzten die Synodalen das Friedensthema auf ihre Tagesordnung. Sie erklärten zum Abschluss ihrer Beratungen unter Federführung von Friedrich Schorlemmer sowie Renate und Reinhard Höppner, dem späteren sachsen-anhaltischen Ministerpräsidenten, eine „Absage an Geist und Logik der Abschreckung“, die fünf Jahre später in Görlitz zur „Absage an Geist, Logik und Praxis“ erweitert wurde. In der Görlitzer Erklärung, die den Titel „Bekennen in der Friedensfrage“ trug, heißt es: „Wer heute als Christ das Wagnis eingeht, in einer Armee Dienst mit der Waffe zu tun, muss bedenken, ob und wie er damit der Verringerung und Verhinderung der Gewalt oder dem Aufbau einer internationalen Ordnung des Friedens und der Gerechtigkeit dient.“ Und weiter: „Die Kirche sieht in der Entscheidung von Christen, den Waffendienst überhaupt zu verweigern, einen Ausdruck des Glaubensgehorsams, der auf den Weg des Friedens führt.“[7]

Wesentliche Vorarbeiten zu diesem Diskussionsprozess hatte der katholische Theologe Joachim Garstecki geleistet, der beim evangelischen Kirchenbund als Referent für Friedensfragen tätig war. Doch nach dem Fall der Mauer musste er zur Kenntnis nehmen, dass man ihn in der gesamtdeutschen EKD schlicht nicht haben wollte: Die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg fülle ja all das bereits aus, was man für Friedensfragen brauche, hieß es. Was für eine fatale Fehleinschätzung! Friedrich Schorlemmer hat denn auch wiederholt kritisiert, dass schon die Friedensdenkschrift der EKD aus dem Jahr 1996 – „Kirche des gerechten Friedens werden“ – überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat, was die Kirchen in der DDR vorgedacht und gelebt haben. Das gilt nicht zuletzt auch für die drei „Ökumenischen Versammlungen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“, zu denen die Kirchen in der DDR 1988/89 einluden. Denn die im April 1989 verabschiedeten Texte zu der Trias Gerechtigkeit, Frieden und Umweltbewahrung enthielten im wahrsten Sinne des Wortes revolutionäre Sprengkraft. Zum ersten Mal seit der Reformation hatten sich dazu alle christlichen Kirchen und Gemeinschaften in der DDR auf gemeinsame Positionen verständigt und diese in zwölf Beschlusstexte gefasst. Als eine „Sternstunde für das Haus der Zukunft, nicht fürs Erinnerungsalbum“, hat der Erfurter Propst Heino Falcke diese Texte einmal bezeichnet. Sie gingen nicht „nur“ in die Programme der im Herbst 1989 neu gegründeten Reformgruppen und Parteien ein; sie sind vielmehr hochaktuell. Auch weil vieles bis heute nicht eingelöst ist: das Leben in Solidarität mit den Armen in der Welt und mit Ausländern in Deutschland, Gerechtigkeit im Land und politische Friedenssicherung bei uns und weltweit.

Gelebte Ökumene: Keine Hierarchien von oben und unten

„Es war produktiv, weil es keine Hierarchien von oben und unten gab. Wer gut war, war oben“, hat Friedrich Schorlemmer einmal über die Ökumenischen Versammlungen gesagt, bei denen er als Berater dabei war.[8] Die Krankenschwester habe neben dem Bischof, der Arzt neben dem Kraftfahrer gesessen. Was für eine Botschaft in unserer heutigen Zeit, wo gerade dieser Gegensatz von den vermeintlich oben und unten Stehenden die Gesellschaft spaltet, den gesellschaftlichen Frieden gefährdet.

Die Menschen im Land waren bei den Versammlungen aufgerufen, sich durch Vorschläge zu beteiligen. Weit über 10 000 Zuschriften flossen in die Beratungen ein. Der 1983 vom Weltkirchenrat auf Initiative von DDR-Vertretern angestoßene „konziliare Prozess“ sollte im Land verortet, konkrete Forderungen sollten beraten werden. Die Kirche organisierte einen demokratischen Entscheidungsprozess. Der Dreiklang „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ wurde zu einem Denk- und Handlungsimpuls. Am 30. April 1989 wurden die Ergebnisse in der Dresdner Kreuzkirche präsentiert – vieles davon steht weiterhin auf der Tagesordnung.

Die massive Kritik der SED an all dem blieb nicht aus. Doch wirklich aufhalten konnte sie nichts mehr – nicht zuletzt dank des seit 1985 amtierenden sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow. Auf seine Forderung nach Glasnost und Perestroika beriefen sich immer mehr Menschen. Und sie wurden umso mutiger, je mehr Unzufriedene das Land gen Westen verließen.

Die Ereignisse der auf den April 1989 folgenden Wochen und Monate überschlugen sich dann förmlich. Bei den Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 wurden die öffentlichen Auszählungen erstmals von Mitgliedern kirchlicher und unabhängiger Basisgruppen beobachtet. Einen Monat später, am 7. Juni, gingen in Berlin junge Menschen auf die Straße, um gegen den Wahlbetrug zu protestieren – und setzten dies an jedem 7. der folgenden Monate fort.

Gleichzeitig hielt die Welt den Atem an, angesichts der Ereignisse in China, die am 3. und 4. Juni 1989 auf dem „Platz des Himmlischen Friedens“ in Peking ein so blutiges Ende fanden. Die friedensbewegten Gruppen in den Kirchen riefen daraufhin zu Solidaritätsveranstaltungen auf, luden zum Trommelfasten in Berliner Kirchen ein. Und immer war auch das Zeichen „Schwerter zu Pflugscharen“ dabei. Und sie ließen sich auch nicht einschüchtern, als der für Sicherheitsfragen zuständige Sekretär im SED-Politbüro, Egon Krenz, ankündigte, dass die SED ähnlich wie die Genossen in China verfahren werde, wenn sie nicht endlich Ruhe geben würden.

Dieser Mut war es auch, der die Besonderheit des 9. Oktober 1989 in Leipzig ausmacht, als 70 000 friedlich auf dem Ring der Messestadt mit dem Ruf „Keine Gewalt“ demonstrierten. In gut 100 Städten der DDR gab es damals Demonstrationen, und alle schauten gebannt nach Leipzig, weil keiner wusste, ob Krenz seine Drohung wahr machen und auf Demonstranten schießen lassen würde. Es war ein Kairos, ein glücklicher Moment im Zusammenspiel vieler Faktoren, dass dieser alles entscheidende Tag ohne Blutvergießen endete. Auf dem Weg dahin, wie schließlich auch zum 9. November 1989, dem Fall der Mauer, spielten die Politik Gorbatschows sowie die Entspannungspolitik von Willy Brandt eine wichtige Rolle – aber auch die evangelischen Kirchen in der DDR, die theologisch weit vor 1989 Gewaltfreiheit vorgedacht und mit einer eigenen Friedenstheologie begründet haben. Und es waren nicht nur mutige Menschen, die unter dem Schutzdach der Kirche zu gemeinsamem Engagement zusammenkamen, sondern zugleich solche, die ihr politisches Engagement aus ihrem Glauben, aus dem Evangelium herleiteten.

Auch Schorlemmers Freund Christian Führer, der viel zu früh verstorbene Leipziger Nikolaikirchenpfarrer, gehörte dazu. Beide veröffentlichten 2003 einen Aufruf, in dem sie für einen neuen Tag des nationalen Gedenkens plädierten: für den 9. Oktober mit der alles entscheidenden Montagsdemonstration in Leipzig. Den legten sie in der Nikolaikirche aus und binnen kurzer Zeit hatten mehr als 10 000 Menschen aus Ost und West ihre Unterschrift darunter gesetzt. Darin hieß es unter anderem: „Der Tag der Einheit wird vom Volk nicht abgelehnt, aber auch nicht angenommen. Ein solcher Tag braucht eine Tat, an die sich etwas hängt – politisch und emotional – was feierwürdig ist, was Erinnerung an Vergangenes wachruft und für Künftiges von Bedeutung ist.“[9]

„Steh auf, misch dich ein, Du kannst die Welt verändern, sie friedlicher und demokratischer machen, wenn Du es gewaltlos tust.“ Dieser Botschaft vom Herbst 1989 hat sich die „Stiftung Friedliche Revolution“ verpflichtet. 2009 wurde sie von Menschen aus Ost und West in Leipzig gegründet – mit dem Ziel, sich im Geist der Friedlichen Revolution auch heute einzumischen und kommende Generationen dazu zu ermuntern. Friedrich Schorlemmer gehört seit ihrer Gründung dem Stiftungskuratorium an.

Am 10. Oktober des Jahres 1993 erhielt er in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. In der Begründung heißt es: Er habe „durch sein Beispiel seine Mitmenschen in der Hoffnung bestärkt, dass auch weiches Wasser den Stein bricht“. Die Laudatio hielt Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der sich dabei auch an jene denkwürdige Nacht des 24. September 1983 in Wittenberg erinnerte. Er war damals einer der vielen West-Gäste auf dem Kirchentag. Auch ihm sei unvergessen, wie „unter den Augen der Stasi – mit ihren Infrarotfilmen dokumentiert – das Schwert zur Pflugschar umgeschmiedet“ wurde. Eine Aktion „ohne Gewissheit auf Erfolg, ohne konkrete Perspektive auf Wirkung“, sagte er in seiner Rede. „Sie war eine Aussaat ohne Kenntnis, wann und wie es zur Ernte kommen werde, aber in der Zuversicht darauf.“ Und er fragt: „Haben wir denn jetzt schon geerntet? Oder liegt die wahre Ernte noch vor uns?“ Angesichts einer friedlosen Welt steht die Antwort auf diese so drängende Frage immer noch aus.

[1] Hektographierte Textvorlage für den Disputationsgottesdienst in der Schlosskirche von Wittenberg am 23.9.1983, S. 1 (Archiv Röder).

[2] A.a.O.

[3] A.a.O.

[4] Hektographierte Thesen zum Disputationsgottesdienst am 23.9.1983 in der Schlosskirche von Wittenberg (Archiv Röder).

[5] Harald Bretschneider, zit. nach „Der Sonntag“, 13.2.2022.

[6] Die Treffen vor der Frauenkirche setzen sich fort bis zu deren Wiederaufbau.

[7] Beschluss der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR vom 18. bis 22. September 1987 in Görlitz.

[8] Friedrich Schorlemmer im Gespräch mit der Autorin 2022.

[9] Christian Führer und Friedrich Schorlemmer, Der falsche Feiertag, zit. nach „Publik-Forum“, Dossier September 2003, S. 2.