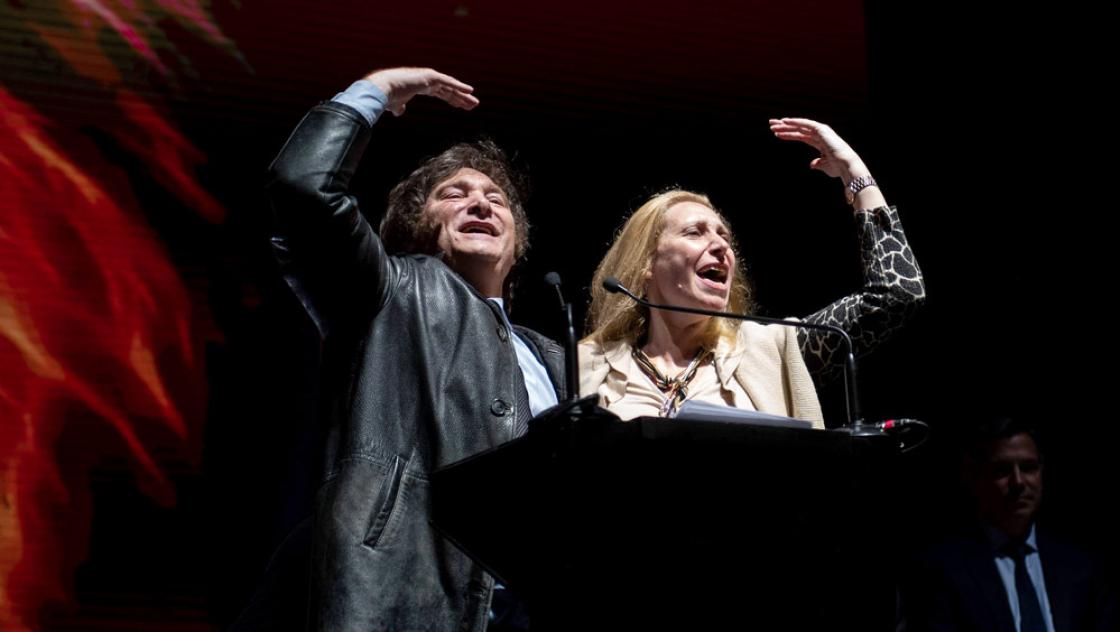

Bild: Argentiniens neuer Präsident Javier Milei und seine Schwester Karina Milei treiben den antifeministischen Backlash in Argentinien voran, 18.10.2023 (IMAGO / ZUMA Wire / Manuel Cortina)

Seit Javier Milei im Dezember die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Alberto Fernández übernommen hat, regiert in Argentinien ein Präsident, der vor allem eines im Sinn hat: den Staat, den der Ökonom und selbsterklärte Anarchokapitalist für eine kriminelle Organisation hält, zu beschneiden und das Defizit im Staatshaushalt abzubauen. Und tatsächlich hat Milei in den ersten Regierungsmonaten bereits an vielen Stellen den Rotstift angesetzt. So hat er nicht nur von den vormals 18 Ministerien ganze 9 abgeschafft, darunter auch das erst 2019 neu geschaffene Ministerium für Frauen, Gender und Diversität, sondern auch die staatliche Nachrichtenagentur Telam geschlossen und Gelder etwa für die staatliche Zug- und Fluggesellschaft sowie die Post radikal gekürzt oder komplett gestrichen. Es folgte eine Entlassungswelle im öffentlichen Dienst: Erst Ende März ordnete Milei an, 15 000 Stellen zu streichen, die meisten davon in Provinzbehörden. Damit steigt die Zahl der seit seinem Amtsantritt entlassenen Staatsbediensteten auf 24 000. Langfristig sollen 35 Prozent bzw. 70 000 Stellen wegfallen. Zugleich stoppte der 53-Jährige Infrastrukturprojekte wie den Bau von Straßen und Brücken. Massenentlassungen in der Baubranche waren die Folge.

Bei den Beschäftigten führt all das zu großer Besorgnis, erst recht, da derzeit die Preise nicht nur in Pesos, sondern auch in Relation zum US-Dollar explodieren. Sie steigen für Fleisch, Gemüse, Milchprodukte, Brot, Kaffee und das Nationalgetränk Matetee noch weit stärker als die Inflation, die im März bei elf Prozent lag. Damit hat sich die Preissteigerung zwar wieder abgeschwächt, nachdem sie kurz nach Mileis Amtsantritt infolge der Abwertung des Peso zunächst sprunghaft angestiegen war. Im Jahresdurchschnitt liegt sie aber immer noch bei 288 Prozent.

Mileis Sparkurs trifft die Ärmsten und die Mittelschicht hart: Der durchschnittliche Lohn eines Angestellten lag im Januar niedriger als der Betrag, den eine vierköpfige Familie braucht, um oberhalb der Armutsgrenze zu leben. Weil die meisten Löhne der Inflation weit hinterherhinken, haben viele Argentinier:innen längst mehr als einen Job. Der Rindfleischkonsum, ein wichtiger Stimmungsmesser im Land, da nur in der Not am Fleisch für das sonntägliche Asado gespart wird, ist im Januar und Februar um fast zehn Prozent gesunken. Und laut einem Bericht der Katholischen Universität in Argentinien ist die Armut von 40 Prozent im Dezember auf mehr als 57 Prozent im Januar gestiegen. Gerade Frauen und alleinerziehende Mütter leiden unter den steigenden Preisen – auch wenn die Regierung für die ärmsten Familien das Kindergeld und den Wert der Lebensmittelkarten erhöht hat.

Unterdessen versucht die Regierung, so viele staatliche Konzerne wie möglich zu verkaufen. Damit steht sie zum Teil für ein Comeback der 1990er Jahre. Damals führte Ex-Präsident Carlos Menem die einschneidendsten neoliberalen Reformen in der Geschichte des Landes durch und privatisierte Dutzende Staatskonzerne.

Einen wichtigen Unterschied gibt es jedoch: Menem hatte in den 1990er Jahren noch das peronistische Lager hinter sich und konnte Reformen entsprechend schnell durchführen.[1] Mileis Regierungskoalition ist mit 15 Prozent im Kongress und zehn Prozent im Senat in der Minderheit und scheiterte mit ihrem ersten großen Gesetzespaket (dem sogenannten Ley Omnibus), das auch die Privatisierung von 40 Staatsunternehmen vorsah. Vor allem die Provinzen stellten sich quer, nachdem Milei an ihre Geldtöpfe wollte. Den Kongress bezeichnete er danach als „Rattennest” und veröffentlichte eine Liste mit den Namen von 60 Abgeordneten, die gegen das Gesetz gestimmt hatten. Sie seien „Feinde eines besseren Argentiniens”.

Um sein oberstes Ziel der schwarzen Null doch noch zu erreichen, strich Milei nun Bundesmittel, etwa für den öffentlichen Nahverkehr, Bildung und den Straßenbau in den Provinzen. Seitdem brodelt der Konflikt zwischen den Provinzen und dem Bund. Das patagonische Chubut drohte etwa, Öl- und Gaslieferungen zu stoppen, solange die Bundesmittel nicht freigegeben würden. Diese machen einen nicht unwesentlichen Anteil der Provinzhaushalte aus. Mit dem abgedrehten Geldhahn setzt die Regierung die Gouverneure unter Druck. Gelder vom Bund könnte sie davon abhängig machen, ob der Kongress einem neuen, abgespeckten Entwurf für das Ley Omnibus und damit einer Steuerreform zustimmt. Mit dieser will Milei – der Steuern eigentlich als „Raub” ablehnt –, einerseits Vergünstigungen bei der Vermögenssteuer einführen, andererseits den Freibetrag für die Einkommensteuer wieder absenken, den sein peronistischer Gegenkandidat, der damalige Wirtschaftsminister Sergio Massa, Ende vergangenen Jahres als Wahlgeschenk so weit angehoben hatte, dass selbst für Einkommen der oberen Mittelschicht keine Abgaben mehr gezahlt werden mussten. Dadurch entgehen dem Staat wichtige Einnahmen, doch gerade Gouverneure in Provinzen mit hohen Einnahmen aus der Öl- und Gasindustrie wehren sich gegen Mileis Reform.

Nicht nur libertäre Ökonomen feiern Milei dagegen für seinen Schlag gegen den Staat, sondern auch der ehemalige Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon. „Wir lieben ihn. Er ist fantastisch”, sagte Bannon auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) im Februar in Maryland, die mit Tausenden Teilnehmenden größte alljährliche Zusammenkunft des rechten Lagers in den USA.[2] „Es geht um die Kettensäge”, sagte Bannon, „es ist ein dramatisches Symbol, […] damit die Menschen verstehen, dass wir eine Kettensäge an den Haushalt ansetzen müssen.”

Wie Milei verfolgte auch Trump den Abbau der staatlichen Bürokratie, doch ist er, anders als sein argentinischer Amtskollege, ein erklärter Gegner libertärer Wirtschaftspolitik. Er prangert vielmehr die Globalisierung an und befürwortet wirtschaftliche Abschottung. So unterschiedlich die Wirtschaftspolitik der beiden Politiker ist, so einig sind sich Trump und Milei in ihrem „Kulturkampf” gegen eine vermeintlich linke, „woke” Dominanz in Bildung, Kultur und Politik. So warnte Milei auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos den Westen vor „dem Sozialismus”, „Parasiten, die vom Staat leben”, – und vor dem Feminismus.

Kulturkampf gegen den Feminismus

Ausgerechnet am 8. März, dem Internationalen Frauentag, stellte die neue argentinische Regierung im Regierungspalast in Buenos Aires den „Saal der Nationalhelden” vor. Ein Raum mit hellen Stuckdecken, unter denen meterhohe Porträts hängen – bis zu diesem Tag war das der „Saal der Frauen”. Eingerichtet hatte ihn 2009 die damalige linksperonistische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner als Symbol für die Verdienste argentinischer Frauen: Die Unabhängigkeitskämpferinnen Juana Azurduy und María Remedios del Valle, Schriftstellerinnen wie Alfonsina Storni oder Victoria Ocampo, Sängerinnen wie Mercedes Sosa und die Mapuche Aimé Paine, Transaktivist:innen wie Lohana Berkins und Diana Sacayán, die sich für die Rechte queerer Menschen einsetzten. Besonders provokant: die Figur von Eva Duarte de Perón, besser bekannt als Evita, die bei ihrem Tod im Jahr 1952 unter Präsident Juan Perón Argentiniens wohl umstrittenste First Lady war.

Als Kirchner in dem Saal ihre Fernsehansprachen hielt, erschien das Porträt Evitas oft im Hintergrund – für die Peronisten ist sie eine Nationalheilige, die sich für Arbeiterrechte und das Frauenwahlrecht einsetzte; die damalige Opposition sah im starken Sozialstaat unter Perón den Ursprung des argentinischen Niedergangs. Es war also abzusehen, dass Milei den Saal ändern würde – nun hängen dort die Porträts von mehr als 20 männlichen Nationalhelden: Unabhängigkeitskämpfer wie José de San Martin und Manuel Belgrano, die ersten Präsidenten Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, aber auch Julio Roca, der Ende des 19. Jahrhunderts den Plan für die sogenannte Wüstenkampagne lieferte – ein Militärzug, der indigene Völker in Patagonien massakrierte. Auch Ex-Präsident Carlos Menem winkt von einem Foto.

In einem Video, das die Regierung am Weltfrauentag auf ihren Social-Media-Kanälen verbreitete, enthüllt Karina Milei die Porträts als „Tribute, die heute und in hundert Jahren wichtig sind”. Die Frauenbewegung sei die Bewegung „eines Moments”, heißt es aus dem Off. Man wolle keinen Aktivismus fördern, der „Zwietracht und Spaltung zwischen den Argentiniern fördert”. Karina Milei ist das Gesicht des Antifeminismus der Regierung. Sie ist Generalsekretärin der Präsidentschaft und damit die rechte Hand ihres zwei Jahre älteren Bruders. Um seine Schwester in das Amt zu hieven, änderte Milei als eine seiner ersten Amtshandlungen ein Dekret von Ex-Präsident Macri, das die Nominierung direkter Familienangehöriger für die höchsten Positionen auf der Bundesebene unmöglich gemacht hatte. Karina ist es auch, die Javier Milei bei seinen Auftritten und Reisen begleitet. Die Beziehung zu seiner Freundin, der Schauspielerin Fátima Florez, ging dagegen Mitte April in die Brüche. Den Titel der Primera Dama, der Präsidentengattin, hatte Milei allerdings schon zuvor abgeschafft.

Die Abschaffung der Gendersprache

Javier nennt Karina auch el jefe, den Chef – in der maskulinen Form. Weibliche Formen wie Soldatin oder Präsidentin stellen Milei zufolge eine „unnötige Inklusion des Weiblichen” dar und sollen in offiziellen Dokumenten landesweit vermieden werden, wie Regierungssprecher Manuel Adorni denn auch Ende Februar klarstellte. Zuvor hatte bereits das Verteidigungsministerium inklusive Sprache verboten. Für die Behörden gelten nun ausschließlich die Regeln der Real Academia Española, der spanischen Akademie für Sprache. Diese ist der Überzeugung, dass soziale Errungenschaften nicht durch „willkürliche” sprachliche Änderungen gefördert werden. Neben der „Gendersprache“ hat die Regierung auch die Genderperspektive verboten, die die Tatsache berücksichtigt, dass Frauen und Mädchen unter anderem wegen ihres Geschlechts strukturell benachteiligt sind, etwa seltener in Machtpositionen gelangen und bei gleicher Leistung weniger Lohn erhalten.

So hält Milei die offiziellen Berechnungen zum Gender Pay Gap, denen zufolge der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern bei bis zu 24 Prozent liegt,[3] für „falsch“. „Wenn Frauen wirklich weniger verdienen würden, wären die Firmen voll von Frauen, da die Unternehmer Geld verdienen wollen”, sagte er 2021 in einem Interview.[4] Mit seinem Verbot der Genderperspektive setzt Milei die Axt an wichtige geschlechterpolitische Errungenschaften der letzten Jahre. Besonders die links-peronistische Regierung unter Cristina Fernandez de Kirchner hat ab 2007 die Rechte von Frauen und queeren Menschen gestärkt. Seit 2008 gilt etwa ein Gesetz, das Frauen vor physischer, psychischer, sexueller, wirtschaftlicher und symbolischer Gewalt schützen soll.

Bereits unter Cristinas Ehemann Néstor Kirchner stand mit Verteidigungsministerin Nilda Garré ab 2005 erstmals eine Frau an der Spitze der Armee. Sie trieb diverse Reformen innerhalb der Streitkräfte voran und sorgte etwa für verpflichtende Fortbildungen zu Genderfragen für höhere Ränge. 2010 ermöglichte Argentinien als erstes Land in Lateinamerika die Ehe für alle. Seit 2012 können Menschen auch ihre Geschlechtsidentität frei wählen und eintragen lassen sowie Namensänderungen durchführen. Zudem garantiert der argentinische Staat Transpersonen kostenfreien Zugang zu geschlechtsangleichenden Operationen. Im selben Jahr wurde auch der Straftatbestand „Femizid” ins Strafrecht aufgenommen: Die Tatsache, dass eine Person aufgrund ihres Geschlechts getötet wurde, gilt seitdem als strafverschärfend. Ab 2015 brachte in Argentinien dann das feministische Kollektiv Ni Una Menos (Nicht Eine Weniger) landesweit wiederholt Hunderttausende gegen Femizide und für mehr staatlichen Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt auf die Straße. Die Bewegung setzte durch, dass staatliche Behörden fortan Zahlen zu Femiziden erheben müssen. Seit 2019 müssen zudem alle Angestellten der drei Staatsgewalten Fortbildungen zu geschlechtsspezifischer Gewalt absolvieren. Milei hat nun angekündigt, diese Schulungen künftig auf „familiäre Gewalt” zu begrenzen. „Gewalt hat kein Geschlecht”, erklärte die Regierung. Die Zahlen sprechen indes eine andere Sprache – und sie sind weiterhin hoch: 2023 wurden 322 Frauen infolge geschlechtsspezifischer Gewalt getötet, 80 mehr als noch im Vorjahr.

Ende 2020 wurde in Argentinien nach jahrelangen Protesten schließlich eine zentrale Forderung vieler Feminist:innen umgesetzt: das Recht auf sichere, legale und kostenfreie Abtreibung. Die Errungenschaften der Frauenbewegung sind in Argentinien eine Folge jahrzehntelanger hartnäckiger Proteste, die einen gesellschaftlichen Stimmungswandel bewirkt haben: Mittlerweile ist Argentinien das Land in Lateinamerika, in dem sich die meisten Menschen für das Recht auf einen legalen Schwangerschaftsabbruch aussprechen: 2023 waren es 54 Prozent. Als eine von Mileis Abgeordneten im Februar einen Gesetzesentwurf für ein Verbot von Abtreibungen vorlegte, der Gefängnisstrafen von bis zu drei Jahren vorsah, kam es zu einer Welle der Kritik. Kurz darauf distanzierte sich Milei von dem Vorstoß und ließ seinen Sprecher erklären, das Thema stehe vorerst nicht mehr auf seiner Agenda. Im Wahlkampf hatte er sich noch gegen das Recht auf Abtreibung ausgesprochen und ein Referendum dazu angekündigt. Auch wenn am 8. März das Kongressgebäude nicht mehr, wie seit 2017 üblich, in Violett erstrahlte, und damit die Farbe der Frauenbewegung aus der offiziellen Politik verschwindet: Der gesellschaftliche Wandel ist längst da – und er wird sich auch nicht so schnell per Kettensäge zurückstutzen lassen.

[1] Als Peronismus wird eine seit den 1940er Jahren bestehende politische und gesellschaftliche Bewegung in Argentinien bezeichnet. Benannt ist sie nach ihrem Gründer Juan Perón, der 1946 erstmals die Regierung übernahm.

[2] Juan Elman, Milei, soldado de la batalla trumpista. Cómo se organiza la revancha republicana en Estados Unidos, cenital.com, 26.2.2024.

[3] Las mujeres ganan hasta un 24 por ciento menos que los hombres, pagina12.com.ar, 11.12.2020.

[4] Javier Milei: Si las mujeres ganaran menos que los hombres, las empresas estarían llenas de ellas, edition.cnn.com, 2.10.2021.