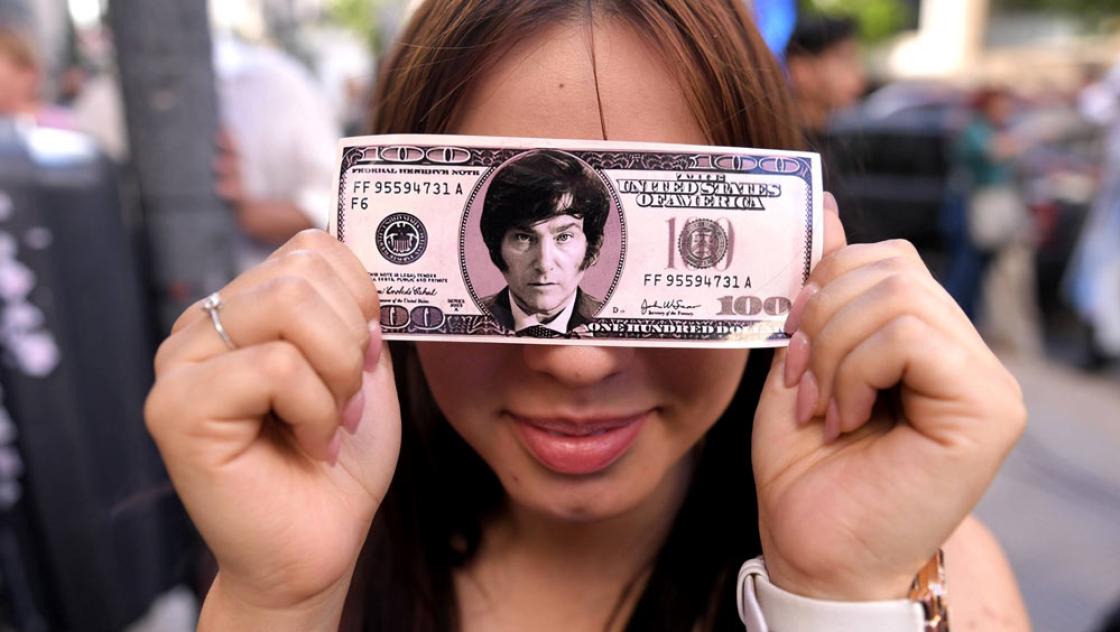

Bild: Eine Unterstützerin von Javier Milei in Buenos Aires, 19.11.2023 (IMAGO / Aton Chile)

Mit einem derart klaren Ergebnis der argentinischen Präsidentschaftswahl hatte im Vorfeld wohl niemand gerechnet: Anstelle des erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen dem früheren Wirtschaftsminister Sergio Massa und dem selbsterklärten Anarchokapitalisten Javier Milei fuhr Letzterer bei der Stichwahl am 19. November einen regelrechten Erdrutschsieg ein. Gemeinsam mit seiner Vizepräsidentschaftskandidatin Victoria Villaruel holte Milei knapp 56 Prozent der Stimmen und damit drei Millionen Stimmen mehr als sein Gegner, der auf gut 44 Prozent kam. Milei siegte mit seinem Parteienbündnis La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran) zudem in 21 von 24 argentinischen Provinzen. Damit ist „el loco“, „der Verrückte“, wie Mileis Spitzname seit Schulzeiten lautet, neuer Präsident einer der wichtigsten Volkswirtschaften Südamerikas.

Mit der Wahl des Rechtslibertären Milei hat sich eine klare Mehrheit der Argentinier:innen für den Sprung ins Ungewisse entschieden. Denn dieser hatte im Wahlkampf wenig dazu zu sagen, wie das Land unter seiner Ägide aussehen soll. Massa wiederum, seit 2022 Wirtschaftsminister im Kabinett des Peronisten[1] Alberto Fernández, konnte nicht plausibel machen, warum sich mit ihm als Präsident etwas grundlegend verbessern sollte. Schließlich hatte sich in seiner Zeit als Minister die schon zuvor desaströse wirtschaftliche Lage nur weiter verschärft. Der Aufstieg Mileis ist damit vor allem das Ergebnis tiefgreifender struktureller Probleme der argentinischen Wirtschaft, die bereits 2011 sichtbar wurden und ab 2018 in eine offene Krise umschlugen. Die ehemalige, dem peronistischen Lager angehörige Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner beendete ihre zweite Amtszeit 2015 mit einer Inflation von 176 Prozent innerhalb von nur vier Jahren. Unter ihrem Nachfolger, dem konservativen Mauricio Macri, waren es bereits 271 Prozent. Mit einer Teuerungsrate von über 800 Prozent hat diese Entwicklung unter Alberto Fernández zwischen 2019 und 2023 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht.

Diese langanhaltende Krise bildet letztlich das Substrat von Mileis Erzählung über die „Kaste“, das politische Establishment, gegen die er im Wahlkampf mit drastischen Worten wetterte.[2] Tatsächlich verwalten die argentinischen Eliten unterschiedlicher politischer Couleur nun schon seit anderthalb Jahrzehnten diese Krise, versuchten ihr mit verschiedenen Rezepten beizukommen, doch keines zeitigte nennenswerte Ergebnisse. Offenkundig war für die Argentinier:innen nur, dass es denjenigen, die Teil der politischen und wirtschaftlichen Institutionen sind, weiterhin gut ging. Sichtbarster Ausdruck dessen waren diverse Korruptionsskandale über alle politischen Spektren hinweg.

Um Mileis Wahlsieg zu verstehen, lohnt angesichts dessen ein genauerer Blick hinter die horrenden Inflationszahlen der vergangenen Jahre. Vergleicht man die aktuelle Wirtschaftskrise etwa mit jener von 2001, erscheinen die Zahlen vergleichsweise gemäßigt: So liegt die Arbeitslosenquote heute bei „nur“ sieben Prozent gegenüber 21 Prozent im Jahr 2001. Die Armutsrate von 40 Prozent (extreme Armut neun Prozent) ist zwar hoch, reicht aber nicht annähernd an jene von 2001 heran – damals lag sie bei 58 respektive 21 Prozent. Stattdessen manifestiert sich die gegenwärtige Krise in einer stetig wachsenden Kluft zwischen unterschiedlichen Teilen der Lohnabhängigen. Im Schnitt sank die Kaufkraft infolge der Inflation zwischen Dezember 2017 und 2023 um 25 Prozent. Besonders stark verloren dabei die informell Beschäftigten und Scheinselbstständigen. Fast die Hälfte aller argentinischen Lohnabhängigen arbeitet mittlerweile im informellen Sektor oder als „Selbstständige“, ohne über Produktionsmittel zu verfügen. Breite Teile dieses Segments der sogenannten popularen Klassen – und das ist das eigentlich Neue – konnte Milei in den vergangenen Monaten für sein rechtslibertäres Projekt gewinnen.

Die populare Rechte

Die traditionelle Rechte in Argentinien ist dagegen in den wohlhabenden Bezirken und Provinzen des Landes verankert. Auch sie unterstützte – wenig überraschend – bei der jüngsten Wahl Milei, in den Provinzen Córdoba und Mendoza kam dieser auf jeweils über 70 Prozent der Stimmen. Massa wiederum gewann in der mit weitem Abstand bevölkerungsreichsten Provinz Buenos Aires – einer traditionellen Hochburg der Peronisten – nur mit einem hauchdünnen Vorsprung von nicht einmal 1,5 Prozent. Mitte des 20. Jahrhunderts hatte der damalige Präsident Juan Domingo Perón die in den Speckgürtel um Buenos Aires gezogenen Arbeiter:innen, die sogenannten descamisados (Hemdlosen), zu seiner Wähler:innenbasis gemacht. Doch bereits bei den Vorwahlen gewann Milei zur Überraschung vieler in wichtigen Armenvierteln. Erste Analysen der Stichwahl zeigen nun, dass er besonders stark unter informell Beschäftigten und Scheinselbstständigen im Verkaufs- und Servicesektor abschnitt – und damit in jenen Teilen der popularen Klassen, die zu den größten Verlierer:innen der letzten Jahre gehören. Milei gelang es also offenbar, sich zum organischen Repräsentanten dieser descamisados des 21. Jahrhunderts aufzuschwingen.

Dieser prekärste Teil der Lohnabhängigen steht im heutigen Plattformkapitalismus nicht mehr vorwiegend in der Fabrik. Nicht das Fließband, sondern Kund:innenbewertungen und Zeitvorgaben von Apps wie Uber oder Rappi sind es, die diese oft jungen Menschen von einem Arbeitsauftrag zum nächsten hetzen. Die Anarchie des Marktes, die Milei nun beschwört, kennen sie seit Jahren. Doch anders als die Beschäftigten in Sektoren, in denen die argentinischen Gewerkschaften historisch stark sind, haben sie keine Aussicht auf eine Verbesserung ihrer Lage. Stattdessen haben sie gelernt: Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Der Staat tritt für dieses Dienstleistungsproletariat nur als dysfunktionaler Steuereintreiber oder als korrupte Seilschaft in Erscheinung, über den sich andere einen unlauteren Vorteil verschaffen. Mileis Versprechen eines entfesselten Kapitalismus klingt für sie daher wie ein Versprechen auf Chancengleichheit: Die Kaste, die Privilegierten, die Unproduktiven müssen sich nun endlich auch in der Anarchie des Marktes bewähren.

Die Ideologie, die hinter Mileis Überzeugungen steht, beschreibt dieser denn auch als „anarchokapitalistisch“. Die Anarchie des Marktes gilt ihm als bestes gesellschaftliches Organisierungsmodell, denn für ihn ist der Staat der Grund allen Übels. Selbst die Mafia sei besser als der Staat, denn dort herrsche wenigsten Konkurrenzkampf, polemisierte er bei einem Fernsehauftritt. Folglich will er den Staat auf ein Minimum reduzieren. Der plan motosierra (Plan „Kettensäge“), der eben diesem Zweck dienen soll, war neben der Dollarisierung der argentinischen Wirtschaft denn auch das zentrale Wahlkampfversprechen Mileis. Möglichst viele gesellschaftliche Bereiche sollen dem Markt überantwortet werden, die Aufgabe des Staates soll sich primär auf den Schutz von Privateigentum und Privatrecht reduzieren. Damit geht der Anarchokapitalismus und mit ihm Milei noch über die Positionen Neoliberaler hinaus: Letztere sind zwar ebenfalls der Überzeugung, der Markt solle den Großteil der Wirtschaft regeln. Zugleich räumen sie aber ein, dass Kernfunktionen wie Sicherheit oder gewisse öffentliche Infrastrukturen besser beim Staat aufgehoben sind.

Milei selbst bezieht sich in seinen Positionierungen immer wieder auf die Österreichische Schule der Nationalökonomie, die Ende des 19. Jahrhunderts entstand und deren politische Haltung von einem starken Antimarxismus geprägt war.[3] Heute wird sie zumeist mit den Namen Friedrich Hayek und Ludwig von Mises in Verbindung gebracht. Mileis Wuttiraden über den „Kollektivismus“ sind direkte sprachliche Referenzen an diese beiden berühmten Vertreter der dritten Generation der Österreichischen Schule. Und bis heute promoten beispielweise das Hayek- oder das Mises-Institut die marktradikalen Ideen ihrer Namensgeber. Unter anderem in Lateinamerika waren sie entscheidend für den Aufbau der neuen Rechten.[4] Die wichtigste Referenzperson von Milei ist allerdings der US-Ökonom Murray Rothbard. Dieser verschrieb sich in den 1990er Jahren der Mission des „Paläolibertarismus“. Letzterer versucht, marktradikale libertäre Ideen mit konservativen und rechten Ansichten zusammenzubringen.[5] Mileis Ablehnung von Abtreibungen, die in Argentinien erst Ende 2020 nach jahrelangen Protesten der starken feministischen Bewegung legalisiert wurden, das Leugnen des menschengemachten Klimawandels, Wahlkampfauftritte bei der rechtsradikalen spanischen Partei Vox und seine Hasstiraden gegen den „Kulturmarxismus“ sind also nicht lediglich ein Beiwerk, sondern Kern seiner Ideologie. Auch die zukünftige Vizepräsidentin Villaruel vertritt diese rechtsextremen politischen Positionen und leugnet seit Jahren öffentlich die Verbrechen der Militärdiktatur.

Das Ende eines Zyklus

Die Wahl von Milei markiert damit auch das Ende eines politischen Zyklus, der 2001 begann. Nach dem Staatsbankrott und den Aufständen jener Jahre übernahm 2003 Néstor Kirchner nicht nur das Präsidentenamt, sondern auch die Mitte-links-Fraktion die Führung innerhalb des Peronismus.[6] Auf der anderen Seite gründete sich rund um den späteren Präsidenten Mauricio Macri die konservative Propuesta Republicana (PRO). Beide Projekte kommen mit der Präsidentschaft Mileis nun an ihr Ende. In welche Richtung der Peronismus sich fortan bewegen wird, ist derzeit noch unklar.

Aber auch das konservative und Mitte-rechts-Lager wird sich neu sortieren müssen. Ex-Präsident Macri, der Milei in der Stichwahl unterstützte, wurde dafür innerhalb seiner Wahlallianz Juntos por el Cambio massiv kritisiert. Bereits die Kandidatur von Patricia Bullrich, Macris ehemaliger Sicherheitsministerin, als Präsidentschaftskandidatin war ein Sieg der rechten Hardliner über den eher technokratischen Flügel rund um den amtierenden Bürgermeister von Buenos Aires, Horacio Larreta. Macris öffentliche Unterstützung Mileis bildet nun den vorläufigen Höhepunkt eines Radikalisierungsprozesses nach rechts, den der Politiker in den letzten Jahren durchlaufen hat. Frustriert über die eigene Präsidentschaft interpretiert er sein damaliges Scheitern heute als Folge eines zu gemäßigten Vorgehens.

Mit der Wette auf Milei hat Macri sein politisches Schicksal nun an den Erfolg eines Anarchokapitalisten geknüpft, dessen radikale Ideen, wie die Abschaffung der Zentralbank, seinem Umfeld missfallen. Doch das Risiko hat sich – Stand heute – ausgezahlt: Zahlreiche Schlüsselpositionen in der neuen Regierung hat Milei bereits mit Personen aus Macris Umfeld besetzt. In Mileis Partei macht sich angesichts dessen bereits Unmut breit. Indem Milei Bullrich zu seiner Sicherheitsministerin berief, brüskierte er zudem seine Vizepräsidentin Villaruel, der er diese Kompetenzen zugesagt hatte.

Mit diesen Zugeständnissen an das Macri-Lager scheint sich Milei im Umkehrschluss von seinen radikalsten Vorhaben zu verabschieden. Am emblematischsten zeigt sich dies in der Personalie Emilio Ocampo. Der Ökonom stand während des Wahlkampfs für Mileis Dollarisierungspläne und die geplante Schließung der Zentralbank. Kaum im Amt, ist der Präsident davon nun abgerückt. Stattdessen soll Luis Caputo Wirtschaftsminister werden – unter Macri war er einst Finanzminister und wurde später Präsident der Zentralbank – jener Bank, die Milei noch im Wahlkampf in die Luft jagen wollte. Und so scheint es mittlerweile, als entwickelte sich der neue Präsident zum nützlichen Gehilfen der von ihm mit Hasstiraden überzogenen „Kaste“. War Macri als Präsident noch mit seiner Agenda, den Sozialstaat zu schrumpfen, die Rechte der Lohnabhängigen radikal zu beschneiden, die Macht der Gewerkschaften zu sprengen und den Bildungs- und Gesundheitssektor für das Kapital zu öffnen, gescheitert, könnte Milei genau dieses Projekt nun vollenden.

Dass Milei durch das Bündnis mit dem rechtskonservativen Lager domestiziert wird, mag für manche ein beruhigendes Szenario sein. Doch die Rhetorik Mileis und seiner Anhänger wird nicht ohne Folgen bleiben. Denn Mileis Autoritarismus von oben geht mit einem Autoritarismus von unten einher.[7] Die Hasstiraden gegen Frauen und Andersdenkende, misogyne Beschimpfungen gegen Feministinnen, das öffentliche Infragestellen der argentinischen Erinnerungspolitik oder die bereits angekündigte Repression gegen Proteste entfalten im Alltag bereits Wirkung. Schon in den vergangenen Monaten nahmen die Übergriffe mit rechtsradikalem Hintergrund zu.[8]

Und die Erfahrungen im Nachbarland Brasilien oder in den USA zeigen: Demokratische Institutionen sind ohne eine entsprechende politische Kultur wenig wert. Selbst wenn Milei also als Präsident scheitern sollte, hat er schon jetzt eine Bewegung in Gang gesetzt, die sich nicht so schnell umkehren lassen wird. Auch der Bolsonarismus und – aktuell noch virulenter – der Trumpismus sind geblieben, obwohl ihre Namensgeber abgewählt wurden.[9] 40 Jahre nach der Rückkehr zur Demokratie stehen Argentinien damit einmal mehr düstere Zeiten bevor.

[1] Als Peronismus wird eine seit den 1940er Jahren bestehende politische und gesellschaftliche Bewegung in Argentinien bezeichnet. Benannt ist sie nach ihrem Gründer Juan Perón, der 1946 erstmals die Regierung übernahm.

[2] Vgl. Svenja Blanke, Wut gegen das System: Kommt der argentinische Trump?, in: „Blätter“, 10/2023, S. 27-30.

[3] David Mayer und Berthold Molden, Die österreichische Schule der Nationalökonomie als politische Strömung, in: Working Paper Reihe, Wien 2021.

[4] Vgl. Karin Fischer und Dieter Plehwe, Neoliberal Think Tank Networks in Latin America and Europe: Strategic Replication and Cross-National Organizing, in: Alejandra Salas-Porras und Georgina Murray (Hg.), Think Tanks and Global Politics, New York 2017, S. 159-186.

[5] Vgl. dazu den Beitrag von Quinn Slobodian in dieser Ausgabe.

[6] Tobias Boos, Populismus und Mittelklasse. Die Kirchner-Regierungen zwischen 2003 und 2015 in Argentinien, Bielefeld 2021.

[7] Interview mit Ezequiel Adamovsky, Milei implica autoritarismo por arriba y por abajo, jacobinlat.com, 13.11.2023.

[9] Vgl. Niklas Franzen, Nicht totzukriegen: Das Gespenst des Bolsonarismus, in: „Blätter“, 8/2022, S. 93-102 sowie den Beitrag von Robert Kagan in dieser Ausgabe.