Warum Biden gegen Trump zu verlieren droht

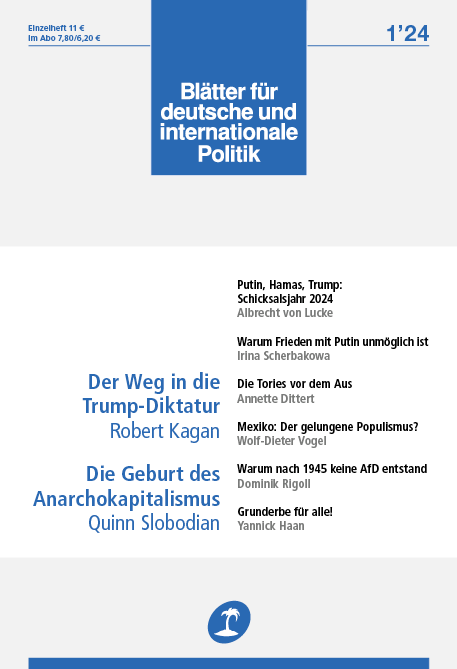

Bild: US-Präsident Joe Biden, 5.12.2023 (IMAGO / Cover-Images)

Wir werden „die Kommunisten, Marxisten, Faschisten und linksradikalen Schläger ausrotten, die wie Ungeziefer in unserem Land leben und bei Wahlen betrügen“.[1] So spricht Donald Trump inzwischen über seine politischen Gegnerinnen und Gegner. Aber weder diese Rhetorik noch die gegen ihn laufenden Gerichtsverfahren schaden ihm. Gerade zeigte eine Umfrage,[2] dass er bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 mit einem Sieg in einigen entscheidenden Bundesstaaten rechnen kann. Wenn sich an dieser Stimmungslage nichts ändert, würde Trump also nach vier Jahren Pause wieder Präsident der Vereinigten Staaten werden. Auch in seiner eigenen Partei droht ihm keine Konkurrenz: Dort führt er mit großem Abstand. Seine Bestätigung bei den Vorwahlen, die am 15. Januar beginnen, scheint nur eine Formalität.[3] Denn die ehemalige „Grand Old Party“ von Abraham Lincoln hat sich in großen Teilen in eine rechtsradikale Trumpsekte verwandelt.

Was können Präsident Joe Biden und die Demokraten diesem Trend noch entgegensetzen? „It’s the economy, stupid“, hieß es bei Bill Clinton in den 1990ern. Mit seinen „Bidenomics“ versucht der Präsident dieser Linie zu folgen. Schon in seiner ersten Rede als Präsident vor dem US-Kongress im April 2021 formulierte er deren Ziel: „My fellow Americans, die ‚Trickle-down-Ökonomie‘ hat noch nie funktioniert. Es ist an der Zeit, die Wirtschaft von unten und von der Mittelschicht her wachsen zu lassen.“[4] Diese Absage an die Zauberformel des Neoliberalismus kam durchaus überraschend. Der ehemalige Vizepräsident von Barack Obama und jahrzehntelange Senator Biden war nie als Linker aufgefallen. Um zu verstehen, wie er zu dieser Position fand, lohnt es sich, einige Jahre zurückzublicken.

2016 gelang es dem parteilosen Senator von Vermont, Bernie Sanders, das Establishment der Demokratischen Partei in Angst und Schrecken zu versetzen. Sanders, der sich selbst als demokratischer Sozialist bezeichnet, drohte der ehemaligen Außenministerin der USA, Hillary Clinton, die Präsidentschaftskandidatur streitig zu machen. Die Vorwahlen wurden von Seiten der Parteiführung jedoch so unfair geführt, dass die damalige Vorsitzende der Partei ihren Hut nehmen musste.[5] So gewann Clinton schlussendlich die Nominierung, konnte aber offenbar etliche linke und vor allem junge Wählerinnen und Wähler nicht motivieren, für sie zu stimmen. Da half es auch nicht, dass Sanders zu ihrer Wahl aufrief: Zum weltweiten Entsetzen gewann der Rassist und Sexist Donald Trump die Wahl.

2020 bewarb sich Sanders erneut um die Kandidatur. Trotz eines furiosen Starts wurde er von Biden überflügelt, als die anderen Bewerberinnen und Bewerber sich zugunsten des heutigen Präsidenten zurückzogen. Dieser wusste aber sehr gut, dass jede Stimme notwendig sein würde, um eine zweite Amtszeit von Trump und damit das Abgleiten des Landes in den Autoritarismus zu verhindern. Er hatte aus Clintons Niederlage gelernt: Nachdem Sanders öffentlich zur Wahl des verbliebenen Kandidaten aufgerufen hatte, reagierte Joe Biden: „Man kann dir nicht genug danken als der Stimme, die uns zwingt, kritisch in den Spiegel zu schauen und uns zu fragen, ob wir genug getan haben. Und das haben wir nicht […]. Ich werde dich brauchen, nicht nur um die Wahl zu gewinnen, sondern auch beim Regieren.“ Beide bildeten Arbeitsgruppen und verständigten sich auf ein gemeinsames Programm, das Biden „sofern es zur Umsetzung käme, zweifellos zum fortschrittlichsten US-Präsidenten seit Franklin D. Roosevelt machen“ würde, wie es Bernie Sanders rückblickend selbst formulierte.[6]

Der Abschied von neoliberalen Dogmen

Hinzu kam, dass sich während der katastrophalen Coronapandemie auch bei Joe Biden die Sicht auf die Rolle des Staates verändert hatte. Biden „erkannte, dass die Pandemie viele der strukturellen Mängel und Ungerechtigkeiten in unserem Wirtschaftssystem aufdeckte“, sagt der Politikwissenschaftler und Journalist Michael Tomasky. „Damals nahm er das Programm ‚Build Back Better‘ in Angriff. […] Er hat sich also geändert. Ich sage: Gut für ihn. Nicht jeder Politiker kann erkennen, dass sich die Realität geändert hat.“[7]

Joe Biden startete in sein Amt mit dem Entschluss, das Ruder in einer Weise herumzureißen, wie es seit Jahrzehnten kein US-Präsident mehr gewagt hatte. „Ich bin nicht gegen Unternehmen, aber es ist an der Zeit, dass sie ihren gerechten Anteil zahlen. Wir müssen uns entscheiden“, sagte er in einer für die USA geradezu klassenkämpferischen Rhetorik. „In diesem Jahr haben 50 Unternehmen, die 40 Mrd. Dollar erzielt haben, keinen einzigen Penny Steuern gezahlt. Nicht einen einzigen Penny. Ich möchte niemanden bestrafen, aber jeder sollte seinen Beitrag leisten. […] Deshalb plane ich, für Arbeiterinnen und Arbeiter die Steuern zu senken und dann jeden seinen fairen Anteil zahlen zu lassen.“ Pay your fair share, also Steuern für Reiche und Unternehmen zu erhöhen, das sind Positionen, wie man sie von der Scholz-Habeck-Lindner-Regierung gegenüber den großen Steuervermeidern hierzulande kaum hört. Während Deutschland sich zudem auch noch selbst in die Geiselhaft einer absurden Schuldenbremse begeben hat und dafür auf dringend notwendige Ausgaben des Staates verzichtet, investiert die US-Regierung hunderte Mrd. Dollar in die Infrastruktur, die Industrie und den ökologischen Umbau. Sicher, in Deutschland hat der Sozialstaat ein ganz anderes Niveau als in den USA. Doch die Bereitschaft, die Richtung zu ändern, war im Weißen Haus in den letzten drei Jahren deutlich stärker ausgeprägt als im Kanzleramt sowie bei SPD, Grünen und FDP.

Fiskalkonservative Demokraten verhindern Bidens Sozialprogramm

Harte Auseinandersetzungen um den Kurs gab es freilich auch in Bidens Partei. Zwar konnte sich der Präsident im Repräsentantenhaus, das alle zwei Jahre neu gewählt wird, in den ersten zwei Jahren auf eine Mehrheit seiner Partei stützen, im Senat wurde sie nach der Wahl 2020 jedoch hauchdünn. Nur mit der Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris hatten die Demokraten eine Mehrheit. Außerdem ist die Demokratische Partei eine ideologisch sehr breite Koalition. Etwa so breit, als ob die Ampelkoalition in Deutschland noch um Teile der CDU und der Linkspartei erweitert würde.

Unmittelbar nach der Wahl gelang es dennoch, mit dem American Rescue Plan ein Rettungspaket zur Ankurbelung der Konjunktur von 1,9 Billionen US-Dollar allein mit den Stimmen der Demokraten durch den Senat zu bringen. Es enthielt Direktzahlungen an notleidende Familien, schützte die Arbeitslosen, versorgte die Hungrigen, half Kleinunternehmen und weitete das Impfprogramm massiv aus. Die Covidpandemie war noch so gegenwärtig, dass die Mehrheit dafür zu erreichen war. Die nächsten Schritte wurden schon schwieriger. Die marode Infrastruktur im Lande bedurfte schon seit langem einer dringenden Reparatur. Die dafür notwendigen Entscheidungen waren zuvor im Senat immer blockiert worden. Nun wollte der Präsident auch hier einen neuen Anlauf wagen. Und um seine Wahlversprechen umzusetzen, plante Biden zudem, mit seinem Programm „Build Back Better“ das ebenfalls kaputte soziale Gefüge von Grund auf zu erneuern. Höhere Steuern für große Unternehmen und Milliardäre sollten die Einnahmen dafür bereitstellen.

Leider wurde sehr schnell klar, dass sogenannte fiskalkonservative Demokraten dabei nicht mit an Bord waren. Vor allem der Parteirechte Joe Manchin aus West Virginia und die ideologisch flexible Kyrsten Sinema aus Arizona nahmen den Kampf dagegen auf. (Kyrsten Sinema hat inzwischen die Demokraten verlassen. Joe Manchin spielt öffentlich mit dem Gedanken, als Kandidat der Mitte gegen Joe Biden anzutreten.)

Zunächst konnte nur ein Teil der geplanten Infrastrukturmaßnahmen mit Unterstützung aus beiden Parteien starten: Mit 550 Mrd. US-Dollar werden nun Straßen, Brücken und Schienen in einem Ausmaß repariert, das es seit langem nicht mehr gegeben hat. Allein die Finanzierung für den staatlichen Bahnkonzern Amtrak in Höhe von 66 Mrd. US-Dollar wird die größte Investition in das Unternehmen seit dessen Gründung 1971 sein.

Aber Manchin und Sinema blockierten immer weitere Teile von „Build Back Better“. In ermüdenden Verhandlungen verhinderten sie eine geplante soziale Maßnahme nach der anderen. Die Steuererleichterungen für Familien mit Kindern liefen aus, was dazu führte, dass sich die Kinderarmut wieder drastisch erhöhte. Die geplante Gebührenfreiheit für Community Colleges[8] und die Ausweitung der Leistungen von Medicare, der Krankenversicherung für ältere Amerikanerinnen und Amerikaner, auf Brillen, Hörgeräte und Zahnbehandlungen fielen weg. Und auf der anderen Seite wurden Trumps Steuersenkungen für Reiche, deren Abschaffung die Demokraten im Wahlkampf versprochen hatten, beibehalten.

Während die Verhandlungen innerhalb der demokratischen Partei andauerten, stieg die Inflation. Gerade der aus unterschiedlichen Gründen gestiegene Benzinpreis ließ die Zustimmung für Präsident Joe Biden sinken, bevor seine Politik wirken konnte. Erst im August 2022 gelang es dem Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer aus New York, Manchin die Zustimmung für eine noch weiter veränderte, reduzierte und umbenannte Version des Programms abzuringen. Dieser verlangte aber einen hohen Preis, darunter Steuergeschenke für die Fossilindustrie und die Genehmigung einer Pipeline. Der dann endlich beschlossene Inflation Reduction Act enthält trotzdem noch bemerkenswerte Vorhaben. 370 Mrd. US-Dollar stellt das Gesetz für den Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel und die Verbesserung der Gesundheitsversorgung bereit. Außerdem legt es einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent für Unternehmen fest und stattet die Steuerbehörde besser aus, um Steuerhinterziehung zu bekämpfen.

Zudem gelang es dem Präsidenten, den Chips Act mit milliardenschweren Investitionen für die Hochtechnologie- und Halbleiterindustrie mit der Zustimmung beider Parteien durch das Parlament zu bringen. Zwar soll dieses Gesetz hauptsächlich die Abhängigkeit von der Volksrepublik China in diesem strategischen Wirtschaftszweig verringern und auch absurde Weltraumprogramme einiger Milliardäre unterstützen. Trotzdem: Es knüpft die Subventionen an eine Reihe von Bedingungen wie Kinderbetreuung, angemessene Bezahlung und die Möglichkeit gewerkschaftlicher Organisierung. Für die Unternehmen sind das Auflagen, die es so bisher nie gab.[9]

Diese Programme haben einen starken patriotischen Impetus. Slogans wie „Invest in America“ und „Buy American“ sind dabei unabdingbar. Zusammengenommen will Biden so die Wirtschaftspolitik auf die einfachen Leute in den USA ausrichten.[10] Es ist seine Antwort auf den Aufstieg des Autoritarismus. Trump war es gelungen, Abstiegsängste in Stimmen für sich zu verwandeln: Er gewann insbesondere da, wo Deregulierung, Sozialabbau und neoliberale Globalisierung zu Unternehmensschließungen, Arbeitslosigkeit und Armut geführt hatten. Biden hält dagegen, indem er sich von neoliberalen Dogmen verabschiedet. Er ist kein Sozialist, aber er will wie Präsident Roosevelt in den 1930ern den Kapitalismus retten und dafür die übermäßige Ausbeutung der Beschäftigten begrenzen. Beide hatten verstanden, dass es „Regulierung braucht, damit die Arbeiter nicht völlig überrollt werden“.[11]

Regierungen und Medien in Europa haben diese Politik vor allem als Rückkehr zu Protektionismus und Subventionspolitik interpretiert. Dabei könnte der Abschied von der neoliberalen „Freihandelspolitik“ auch ein Anfang sein. Gemeinsam verabredete hohe Standards für Verbraucherschutz, Sozial- und Umweltpolitik könnten verhindern, dass exportorientierte Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks sich zulasten der Menschen niederkonkurrieren.

Vertane Chancen

Wegen des monatelangen Gezerres und der vielen Abstriche von den ursprünglich geplanten Vorhaben gelang es den Demokraten kaum, mit den Erfolgen der Regierung Biden zu punkten. Sie hatten damit eine große Chance vertan, bei den Zwischenwahlen im November 2022 eine positive Bilanz zu präsentieren. Die Republikanische Partei und rechte Medien übertrieben zudem die Folgen der Inflation, packten ihre üblichen Kulturkämpfe gegen Zuwanderung und die queere Community obendrauf und erwarteten, dass dies eine „rote Welle“auslösen würde – rot ist in den USA die Farbe der Republikaner. Dass diese dann ausblieb, hatte mehrere Gründe. So war vielen Wählerinnen und Wählern nicht verborgen geblieben, dass die Republikaner in sozialen Fragen keine gute Alternative sind. Bei aller Kritik daran, dass die Demokraten weniger geliefert haben, als von Biden (und Sanders) versprochen, planen die Republikaner Sozialabbau. Zudem erwies sich die von der christlichen Rechten befeuerte Kampagne zur Einschränkung des Rechts auf Abtreibung als Bumerang.

Im Juni 2022 kippte die von Trump konsolidierte konservative Mehrheit im Obersten Gericht das Grundsatzurteil Roe v. Wade, das Frauen landesweit fast 50 Jahre lang das Recht auf Schwangerschaftsabbruch garantiert hatte. Viele republikanisch regierte Staaten schränkten in der Folge das Recht, über den eigenen Körper zu entscheiden, immer weiter ein. Damit brachten die Republikaner aber auch einen Teil ihrer eigenen Wähler – und vor allem Wählerinnen – gegen sich auf. Bei den Midterm Elections und in verschiedenen Referenden machten diese das auch deutlich. Zuletzt stimmte im November 2023 im konservativen Ohio eine Mehrheit von 56 Prozent für die Legalisierung von Abtreibungen. Statt, wie erhofft, mit Sozial- und Wirtschaftspolitik konnten die Demokraten damit überraschend mit einem Thema aus dem von den Republikanern forcierten Kulturkampf punkten.

Auch ihre fortschreitende Radikalisierung schadete den Republikanern in einigen Wahlkreisen. Zu oft setzten sich im Zuge ihrer Verwandlung in eine von Trump beherrschte Organisation Personen durch, die moderate Wählerinnen und Wähler abschrecken. Im Ergebnis gelang es der Grand Old Party bei den Wahlen im November 2022 nicht, eine Mehrheit im Senat zu erobern – dort hat sie seitdem sogar noch einen Sitz weniger als zuvor. Allerdings gewann sie, wenn auch nicht so deutlich wie erwartet, eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Da der Anteil der Rechtsradikalen in ihrer neuen Fraktion jedoch gewachsen ist und diese zwar gut in der Obstruktion, jedoch schlecht in der Kompromissfindung sind, demonstriert die Republikanische Partei in aller Öffentlichkeit vor allem ihre Zerstrittenheit.

Gleichwohl ist es für Biden dadurch noch schwerer geworden, sich im Parlament Mehrheiten zu organisieren. In der verbleibenden Amtszeit muss er deshalb andere Wege nutzen, um Akzente zu setzen. Als erster amtierender US-Präsident unterstützte er beispielsweise einen Streik: Im September stellte er sich in eine picket line der Automobilgewerkschaft UAW (United Auto Workers) und sprach vor den Streikenden. Nachdem die Gewerkschaft einen guten Tarifabschluss mit den drei großen Autokonzernen in Detroit erreicht hatte, fordert Biden jetzt von anderen Herstellern wie Tesla und Toyota, mit der Gewerkschaft zu verhandeln. Seinen Versuch, einen Teil der Schulden Studierender aus den in den USA astronomisch hohen Studiengebühren zu erlassen, stoppte hingegen ein Gericht. Um so wichtiger ist es für die Zukunft der in den USA stark politisierten Justiz, dass Biden die Rekordzahl von über 150 Positionen an Bundesgerichten neu besetzte.

Die Außenpolitik der USA spielt traditionell für die Wahlentscheidung kaum eine Rolle, auch wenn sie im Rest der Welt schon allein aufgrund der militärischen Stärke des Landes erhebliche Konsequenzen hat. So verschwand der Abzug der US-Armee aus Afghanistan, nachdem die furchtbaren Bilder vom Kabuler Flughafen gesendet worden waren, bald aus den Medien. Die meisten Menschen in den USA waren einfach froh, dass dieser „endlose Krieg“ für ihr Land vorbei war. Für das, was im Anschluss in Afghanistan geschah und geschieht, interessiert sich kaum jemand.

Auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der anfangs eine Welle von Solidarität mit den Menschen in dem überfallenen Land erzeugte, ist von den Titelseiten und aus den Gesprächen weitgehend verschwunden. Inzwischen denkt die Hälfte der Bevölkerung, dass die USA zu viel Geld für die Militärhilfe an die Ukraine ausgeben.[12] Vor allem auf Seiten der Republikaner setzt sich mehr und mehr eine politische Linie durch, die auf Isolationismus setzt. Die Abschottung der USA an der Südgrenze zu Mexiko ist ihnen wichtiger als der Krieg in der weit entfernten Ukraine.

Nur die globale Konkurrenz mit der Volksrepublik China gehörte bis vor kurzem noch zu den wenigen Themen, bei denen sich Demokraten und Republikaner kaum unterschieden. Beide Parteien versuchten, sich in ihrer harten Haltung gegenüber der aufstrebenden Weltmacht zu übertreffen. Erst in den letzten Monaten sind aus dem Weißen Haus andere Töne zu vernehmen. Auch Peking mäßigt seine Rhetorik. Ohne ihre grundsätzliche Kritik am jeweils anderen System zurückzunehmen, demonstrierten Joe Biden und Xi Jinping mit einer Reihe von hochrangigen Besuchen aus ihren Kabinetten bis hin zu einem persönlichen Treffen vor wenigen Wochen in San Francisco, dass sie (vorerst) kein Interesse an einer weiteren Eskalation haben. Über das persönliche Treffen in San Francisco im November sagte der US-Präsident im Anschluss sogar, das Gespräch sei das „konstruktivste und produktivste“ zwischen den beiden Männern gewesen, seit er im Amt ist.[13]

Entscheidet der Krieg in Gaza die Wahl?

Der einzige internationale Konflikt aber, der tatsächlich entscheidenden Einfluss auf das Wahlverhalten in den USA haben könnte, ist der im Nahen Osten. Die Unterstützung Israels war zwischen den Parteien nie umstritten. In den Vereinigten Staaten leben so viele Jüdinnen und Juden wie in Israel, sie wählen mehrheitlich demokratisch und viele von ihnen haben eine mehr oder weniger starke Bindung an das Land. In Europa weniger nachvollziehbar, aber politisch einflussreich, ist die tiefe Verbindung, die die christliche Rechte mit dem „Heiligen Land“ spürt. So tauscht sich beispielsweise der neue republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, ein evangelikaler Christ, mit Israels extremer Rechter aus. Laut „Haaretz“ bezeichnete er seinen Besuch auf dem Jerusalemer Tempelberg im Jahr 2020 als „Erfüllung einer biblischen Prophezeiung“.[14]

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel gab es in den USA großes Mitgefühl mit den Attackierten, Entführten und den Familien der Ermordeten. Aber sofort nahm auch die Kritik am militärischen Agieren der israelischen Armee in Gaza und an Israel insgesamt einen großen Raum ein. Nicht nur innerhalb der Universitäten stellen sich viele Menschen aus eher linken Kreisen gegen Israel und die als bedingungslose Unterstützung des Landes empfundene Politik Bidens. Bei den Präsidentschaftswahlen könnten jetzt vor allem die Wählerinnen und Wähler arabischer Herkunft zum Zünglein an der Waage werden.[15] Sie sind zwar eine relativ kleine Gruppe, stimmten aber seit dem „war on terror“ unter Präsident Bush und dem durch ihn hervorgerufenen Generalverdacht gegen Araber und Muslime in großer Mehrheit für die Demokraten.[16] Jetzt könnten sie Trump in entscheidenden Bundesstaaten wie Michigan zum Sieg verhelfen, wenn sie 2024 zu Hause bleiben.

Trump selbst konzentriert sich in seiner Kampagne dagegen auf die angebliche Bedrohung durch die Migration und persönliche Angriffe auf Biden. Dieser sei inkompetent und schwach, der schlechteste Präsident, den die USA je hatten. Außerdem sei er korrupt, weil er von den fragwürdigen Geschäften seines Sohns Hunter Biden profitiert habe – allerdings gibt es dafür keinerlei Beweise. Richtig ist, dass auch Biden nach seiner Zeit als Vizepräsident illegal Dokumente aus dem Weißen Haus in seinem Büro und seinem Privathaus lagerte. Anders als Donald Trump hat er sie jedoch sofort zurückgegeben und mit den Sicherheitsbehörden kooperiert, statt diese wie Trump als „Gestapo“[17] zu diffamieren.

Eine erstaunlich geringe Rolle spielt umgekehrt in der Debatte, dass mit Trump der Anführer eines gewaltsamen Putschversuchs wieder Präsident werden könnte. Von den internationalen Konsequenzen einer Wahl Trumps ganz zu schweigen. Er hat sich in den letzten Jahren immer weiter radikalisiert und macht aus seinem Plan, die Administration komplett seiner Führung zu unterwerfen, wie aus seiner Missachtung der Gewaltenteilung keinen Hehl.

Nichtsdestotrotz sieht es in den Umfragen schlecht aus für Biden. Derzeit ist er noch unbeliebter als Trump: 61 Prozent meinen, er sei mehr Teil des Problems als der Lösung für die USA – 57 Prozent sehen Trump als Teil des Problems. Bei dem knappen Rennen um das Weiße Haus, das sich abzeichnet, kann es für Trump schon ausreichen, seine treue Basis zu mobilisieren, wenn gleichzeitig genügend ehemalige Wählerinnen oder Wähler von Biden einfach zu Hause bleiben oder einem der chancenlosen unabhängigen Kandidaten ihre Stimme geben. Mit Robert F. Kennedy, Cornel West, Jill Stein oder Marianne Williamson stehen davon wieder einige zur Auswahl.

2020 konnte Biden vom Schwung der Sanders-Kampagne profitieren und hat tatsächlich eine, für die USA beachtliche, Linkswende eingeleitet. Jetzt steht zu befürchten, dass sich nicht nur arabischstämmige und junge Wählerinnen und Wähler von ihm abwenden, sondern auch viele, die sich als links oder progressiv verstehen. Anders als damals sind bisher auch keine besonderen Zugeständnisse an den linken Flügel der Demokratischen Partei zu erkennen oder zu erwarten. Trotzdem: Wenn Linke enttäuscht über die Politik der Biden-Administration im Gazakrieg oder den halbherzigen Richtungswechsel in der Sozialpolitik den kommenden Wahlen fernbleiben, dann tragen sie im schlimmsten Fall mit zur Wahl Trumps bei. Das würde nicht nur bedeuten, dass es sowohl in der Nahost- als auch der Sozialpolitik noch schlimmer kommt. Vor allem drohen mit „Trump Zwei“ ein autoritärer Umbau der USA und eine gefährlich unberechenbare Außenpolitik – weit über das hinaus, was wir in seiner ersten Amtszeit erlebt haben.

Noch ist es ein knappes Jahr bis zur Wahl. Glaubt man den makroökonomischen Zahlen, ist Präsident Joe Biden „tatsächlich bemerkenswert erfolgreich“.[18] Das Bruttoinlandsprodukt wächst und die Arbeitslosigkeit sinkt. Aber das allein wird nicht reichen, um den Präsidenten aus dem Umfragetief zu holen. Ein entscheidender Grund dafür ist eine Zahl, an der er nichts ändern kann: Drei Viertel der US-Amerikanerinnen und Amerikaner finden, er sei zu alt.[19] Am 20. November feierte Joe Biden seinen 81. Geburtstag.

It‘s not only the economy, stupid!

[1] Aaron Blake, How Trump’s rhetoric compares with Hitler’s, washingtonpost.com, 23.11.2023.

[2] Shane Goldmacher, Trump Leads in 5 Critical States as Voters Blast Biden, nytimes.com, 5.11.2023.

[3] Vgl. Robert Kagan, Amerikas Abstieg in die Trump-Tyrannei, in dieser Ausgabe.

[4] Remarks by President Biden in Address to a Joint Session of Congress, whitehouse.gov, 21.4.2023.

[5] Geleakte E-Mails: Parteichefin der US-Demokraten tritt zurück, spiegel.de, 25.7.2016.

[6] Bernie Sanders, Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein, Stuttgart 2023, S. 62.

[7] Stefan Liebich im Gespräch mit Michael Tomasky, Is the US Moving towards a New Social Model?, rosalux.de, 18.1.2023.

[8] Eine in den USA weit verbreitete Hochschulform, an der ein zweijähriges Studium ohne große Zulassungshürden absolviert werden kann.

[9] CHIPS for America Fact Sheet: Building a Skilled and Diverse Workforce, nist.gov, 28.2.2023.

[10] Remarks by President Biden in Address to a Joint Session of Congress, whitehouse.gov, 29.4.2021.

[11] Stefan Liebich im Gespräch mit Michael Tomasky, a.a.O.

[12] Seung Min Kim und Linley Sanders, Nearly half of Americans think the US is spending too much on Ukraine aid, an AP-NORC poll says, apnews.com, 22.11.2023.

[13] David E. Singer und Katie Rogers, Biden-Xi Talks Lead to Little but a Promise to Keep Talking, nytimes.com, 15.11.2023.

[14] Ben Samuels, New House Speaker Mike Johnson, an Evangelical Christian, Holds Ties to Israel’s Far Right, haaretz.com, 25.10.2023.

[15] Alexander Sammon, This Just Keeps Getting Worse for Biden, slate.com, 2.11.2023.

[16] The GOP Is Having An Identity Crisis Over America’s Role in The World, npr.org, 29.11.2023.

[17] Hannah Knowles, GOP reacts to Trump search with threats and comparisons to ‚Gestapo’, washingtonpost.com, 9.8.2022.

[18] Thomas Greven, USA: Die Republikaner im kalten Bürgerkrieg, in: „Blätter“ 11/2023, S. 13-16.

[19] Alexandra Hutzler, Biden turns 81 as questions about age continue to dominate 2024 race, abcnews.go.com, 20.11.2023.