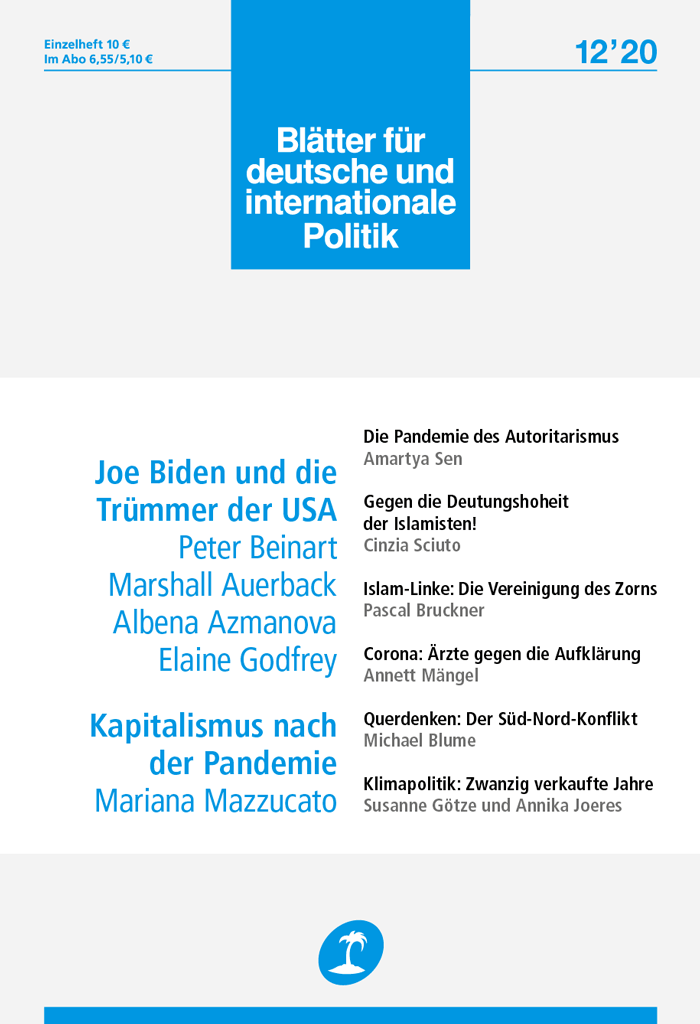

Joe Biden und die Trümmer der USA

Bild: imago images / UPI Photo

Der Sieger der US-Präsidentschaftswahl vom 3. November heißt Joseph R. Biden. Angesichts der tiefen Spaltung der Vereinigten Staaten steht aber nicht nur der designierte Präsident, sondern auch seine demokratische Partei vor gewaltigen Herausforderungen. Ursachen und Folgen des historischen Wahlausgangs beschreiben die Politikwissenschaftler Peter Beinart und Albena Azmanova, der Ökonom Marshall Auerback sowie die Journalistin Elaine Godfrey. – D. Red.

Die Gründe dafür, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wurde, reichen bis in den Frühsommer 2016 zurück, als er sich auf einen schicksalhaften Deal mit der eigenen Partei einließ. Im Juni jenes Jahres gab Paul Ryan, der Sprecher des Repräsentantenhauses – der Trump, selbst nachdem dieser zum De-facto-Kandidaten der Republikaner geworden war, demonstrativ die Anerkennung verweigert hatte –, endlich klein bei. Zumindest schien es damals so. „Speaker Ryans klägliche Kapitulation liefert die offizielle Bestätigung“, erklärte ein Sprecher der Demokraten: „Die Grand Old Party ist jetzt Trumps Partei.“

Doch das stimmte nicht ganz. Ryan hatte nicht etwa die weiße Flagge gehisst – er war eine Wette eingegangen. „Ich werde für @realDonaldTrump stimmen“, twitterte der Mann aus Wisconsin, weil „ich zuversichtlich bin, dass er dazu beitragen wird, die Agenda der Republikaner im Abgeordnetenhaus in Gesetze zu gießen“. Ryan setzte darauf, dass wenn er Trumps rassistischen Autoritarismus schluckte, dieser seine ökonomische Vision verwirklichen werde. Für Ryan und seine ideologischen Verbündeten, die ihre Karriere der Zerfetzung von Amerikas sozialem Sicherungsnetz gewidmet haben, ist die Wette aufgegangen. Und sie hat Trump eine zweite Amtsperiode gekostet oder zumindest großen Anteil daran, dass er nicht wiedergewählt wurde.

Vor vier Jahren erzählte der Wahlkämpfer Trump den Amerikanern nicht etwa, dass er sich Ryans Agenda – von den Armen zu nehmen und den Reichen zu geben – zu eigen gemacht hatte. Ganz im Gegenteil gelobte der Kandidat, Programme wie Social Security, Medicare oder Medicaid nicht zu beschneiden. Er versprach, den Mindestlohn zu erhöhen. Er schwor, mit der von der Wall Street heißgeliebten carried interest deduction (der steuerlichen Begünstigung von Private-Equity-Gesellschaften wie beispielsweise Blackrock) Schluss zu machen. In der Wahlnacht 2016 verkündete er in seiner Siegesansprache, er werde „unsere Straßen, Brücken, Tunnel, Flughäfen, Schulen und Krankenhäuser erneuern“. Wohl auch aufgrund solcher Verheißungen, ergaben die Meinungsumfragen, hielten die Amerikanerinnen und Amerikaner Trump 2016 für ideologisch gemäßigter als jeden anderen republikanischen Präsidentschaftskandidaten seit 1972.

Das Erfolgsrezept: Autoritärer Nationalismus plus Wirtschaftspopulismus

Was Trump verhieß, war autoritärer Nationalismus plus Wirtschaftspopulismus. Dieses Rezept hat sich in anderen Ländern als erstaunlich erfolgreich erwiesen. 2019 erzielte in Polen die fremdenfeindliche und homophobe Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit) einen durchschlagenden Wahlsieg vor allem aufgrund ihrer ungeheuer populären Geldzuweisungen an Familien, die der Weltbank zufolge die Kinderarmut dramatisch verminderten.[1] In Ungarn hat Viktor Orbán mit einem Arbeitsbeschaffungsprogramm nach Art des Rooseveltschen New Deals Hunderttausende Jobs im Staatssektor geschaffen. Und in Brasilien konnte ein anderer Verbündeter Trumps, Jair Bolsonaro, seine Umfragewerte – besonders unter armen Brasilianern – enorm steigern, indem er die wirtschaftlichen Folgen, die die Pandemie für sie hatte, mit staatlichen Hilfen abfederte. Offenkundig gehören auch Repression und Propaganda zu den Herrschaftsmitteln dieser Autokraten, aber selbst Beobachter, die ihren Autoritarismus nicht verkennen, räumen ein, dass ihre Wirtschaftspolitik beträchtliche Unterstützung genießt.

Im Gegensatz dazu hat Trump – ungeachtet aller Wahlkampfversprechen – in seiner Wirtschaftspolitik eine scharf antipopulistische Agenda verfolgt. Im Januar 2017, im Monat seiner Amtseinführung, ergab eine Gallup-Umfrage, dass die Amerikaner Trumps Ankündigung, die Infrastruktur des Landes zu erneuern, als sein wichtigstes Wahlversprechen ansahen. Doch ein früherer Mitarbeiter der Trump-Administration vertraute der „Washington Post“ an, dass das Weiße Haus nie ernstlich vorhatte, die Sanierung der Infrastruktur oben auf seine Agenda zu setzen, denn „Paul Ryan und diese Typen hatten“, wie der Mann sagte, „dreißig Jahre auf diese einmalige Chance, Steuern zu senken, gewartet. Die würden sie nicht verstreichen lassen.“

Tatsächlich schleusten Ryan und Mitch McConnell, der republikanische Mehrheitsführer im Senat, ein Steuersenkungsgesetz durch den Kongress, das 2017 mit Trumps Unterschrift in Kraft trat. Dabei zählte es, wie die Politikwissenschaftler Jacob Hacker und Paul Pierson in ihrem kürzlich erschienenen Buch „Let Them Eat Tweets“ feststellen, unter den relevanten Gesetzesvorhaben der vergangenen 25 Jahre zu den unbeliebtesten. Als das Weiße Haus dann endlich einen Infrastrukturgesetz-Entwurf vorlegte, sperrten sich die Republikaner im Kongress – sowohl wegen der Kosten als auch wegen der Aussicht auf eine Steigerung des Haushaltsdefizits. Also wurde das Vorhaben auf Eis gelegt.

Der andere große Vorstoß, den die Republikaner im Kongress während Trumps erstem Amtsjahr unternahmen, bestand in dem Versuch, Obamacare, das Gesetz über die öffentliche Krankenversicherung, wieder abzuschaffen – ein Vorhaben, das laut Hacker und Pierson nun wirklich das unpopulärste unter allen Gesetzesinitiativen des vergangenen Vierteljahrhunderts war. Einer Meinungsumfrage zufolge fand die Vorlage der GOP lediglich bei 17 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner Anklang. Doch auch in diesem Fall machte Trump mit.

Am meisten aber schadete Trumps Nachgiebigkeit gegenüber der GOP im Kongress dem Präsidenten in diesem Herbst. Als das von den Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus im Oktober ein Programm zur Belebung der Wirtschaft im Umfang von 2,2 Billionen US-Dollar beschloss, schlug Trumps Finanzminister die Verabschiedung eines 1,8-Billionen-Programms vor, das unter anderem die Auszahlung von bis zu 1200 Dollar an wirtschaftlich Pandemiegeschädigte vorsah sowie eine Anhebung der Arbeitslosenunterstützung und Finanzhilfen für angeschlagene Branchen. Als Trump sagte, er befürworte eine Erhöhung der vorgesehenen Summe, schien ein Deal zwischen dem Weißen Haus und den Kongress-Demokraten in greifbare Nähe gerückt zu sein. Doch dann intervenierte McConnell: Er verkündete, der Senat würde nichts dergleichen, nicht einmal ein Hilfspaket in der vom Finanzminister vorgeschlagenen Höhe, passieren lassen. Daraufhin ließ Trump die Verhandlungen platzen, obwohl eine Umfrage der „New York Times“ zeigte, dass über 70 Prozent der Bevölkerung – und eine klare Mehrheit der Republikaner – ein neues, jetzt auf zwei Billionen beziffertes Wirtschaftsbelebungsprogramm gutheißen würden. Eine Umfrage des Pew Research Center ergab, dass ein solches Programm besonders unter den wirtschaftlich schlechtergestellten Wählerinnen und Wählern der Republikaner populär war.

Warum kuschte Trump vor seiner Partei?

Warum aber kuschte Trump vor seiner Partei, die er doch angeblich dominiert? Aus dem gleichen Grund, aus dem er vor ausländischen Machthabern einknickte: weil ihm das Wissen und die Selbstdisziplin fehlen, deren er bedurft hätte, um eine erfolgsträchtige Verhandlungsstrategie zu konzipieren. Und es hätte in der Tat enorme Anstrengungen und großes taktisches Geschick verlangt, die tiefsitzende Feindseligkeit der GOP im Kongress gegenüber dem sozialen Sicherheitsnetz zu überwinden.

Wie Pippa Norris, Politikwissenschaftlerin an der Harvard University, gestützt auf Daten des Global Party Survey ausführlich darlegte, begegnet die amerikanische Republikanische Partei sozialstaatlichen Aufwendungen weitaus feindseliger als kulturell konservative, ja sogar weit rechtsstehende Parteien anderer Länder. Autoritäre Populisten etwa in Polen oder Ungarn müssen sich eben nicht mit Leuten wie den Koch-Brüdern auseinandersetzen, die gewaltige Summen ausgegeben haben, um die US-Republikaner innenpolitisch plutokratiereif zu machen.

Selbst einem ganz und gar dem Wirtschaftspopulismus verschriebenen republikanischen Präsidenten wäre es schwergefallen, seine Regierung mit Gleichgesinnten zu bestücken, denn es gibt kaum konservative Denkfabriken oder Lobby-Organisationen, die sich für höhere Steuern oder ein besser finanziertes Gesundheitswesen einsetzen. Trump hat allerdings gar nicht erst versucht, solche Leute zu finden. Einige seiner wichtigsten innenpolitischen Berater – von Vizepräsident Mike Pence über Mick Mulvaney als Stabschef des Weißen Hauses bis hin zu Gesundheitsminister Tom Price – waren denn auch frühere Verbündete Ryans aus dem republikanischen Abgeordnetenhaus.

Über vier Jahre hielt Ryans Wette, und für ihn hat sie sich ausgezahlt. Die Umverteilung von unten nach oben wurde unter Trump sogar noch aggressiver betrieben als unter Ronald Reagan oder George W. Bush. Doch Trump bezahlt teuer dafür; die politischen Konsequenzen wiegen schwer. Als er ins Amt kam, hielten mehr Amerikanerinnen und Amerikaner ihn für ideologisch „gemäßigt“ als für „sehr konservativ“. Im vergangenen Oktober dagegen übertraf der Anteil jener, die Trump als „sehr konservativ“ ansahen, jenen derer, die ihn als „gemäßigt“ einstuften, um mehr als 15 Prozent. Mag sein, dass dieser Umschwung zum Teil Trumps brutaler und engstirnig-eifernder Rhetorik zuzuschreiben ist. Aber vor vier Jahren war der Mann genauso engstirnig und drückte sich nicht weniger brutal aus. Seine Attacken auf Mexican Americans und Muslime fielen 2016 sogar noch schärfer aus als 2020.

Diese veränderte Wahrnehmung Trumps wurzelt wahrscheinlich großenteils darin, dass er sich eine ökonomische Agenda zu eigen gemacht hat, die von den meisten armen und lohnabhängigen Amerikaner verabscheut wird. 2016 verlor Trump im Vergleich zur Wahl von 2012 rund zehn Prozent der Stimmen jener Wählerinnen und Wählern, die weniger als 50 000 Dollar im Jahr verdienen.[2] Diesmal verlor er aus diesem Segment 15 Prozent. 2016 gaben vier Prozent derer, die zwischen 50 000 und 100 000 Dollar verdienen, Trump den Vorzug, diesmal wurde aus dem Plus ein Minus von 13 Prozent.

Unter den bessergestellten Amerikanern – mit Einkommen über 100 000 Dollar – schnitt Trump 2020 hingegen wesentlich besser ab als 2016. Zugleich aber bröckelte sein Rückhalt im Blue-Collar-Amerika. Insgesamt gesehen mag der Umschwung gegenüber 2016 zum Teil an Trumps Gegenkandidaten liegen, großenteils aber liegt er an ihm selbst. Außer vielleicht in Handelsfragen erwies sich Trump nicht als der Wirtschaftspopulist, der er 2016 zu sein versprach.

Die Rückkehr zur Normalität?

Seit Jahren zerbrechen sich Kommentatoren den Kopf darüber, wann die Republikanische Partei wohl zur Normalität zurückfinden werde. Unter „normal“ verstehen sie im Allgemeinen gutes Benehmen, Verzicht auf ungeniert zur Schau gestellten Rassismus und auf offene Verachtung der rule of law. Sie meinen damit eine Republikanische Partei, wie Leute vom Schlage Paul Ryans sie beschreiben. Doch diese Partei verfolgt – Anstand hin oder her – nun schon seit Jahrzehnten politische Ziele, die das Wohlergehen, ja das wirtschaftliche Überleben vieler Amerikanerinnen und Amerikaner bedrohen. Vor vier Jahren eroberte Trump die Präsidentschaft nicht zuletzt deshalb, weil er gelobte, dem ein Ende zu setzen. Stattdessen hat er, selbst während der schlimmsten Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren, diese Art Klassenkampf von oben noch verschärft. Donald Trump verpatzte seine Wiederwahl nicht etwa, weil er die Republikanische Partei zu sehr verändert hätte. Er verlor vielmehr, weil er sie zu wenig veränderte.

Deutsche Erstveröffentlichung eines zuerst auf der Website der Zeitschrift „The New York Review of Books“ erschienenen Textes. Die Übersetzung stammt von Karl D. Bredthauer.

[1] Die Popularität der Partei ist seither jedoch gesunken: Viele Polinnen und Polen revoltieren gegen ihre Versuche, die Abtreibungsgesetzgebung drakonisch zu verschärfen. Vgl. dazu den Beitrag von Joanna Maria Stolarek in dieser Ausgabe.

[2] Vgl. Election 2016: Exit Polls, www.nytimes.com, 8.11.2016.