Was in Polen auf dem Spiel steht

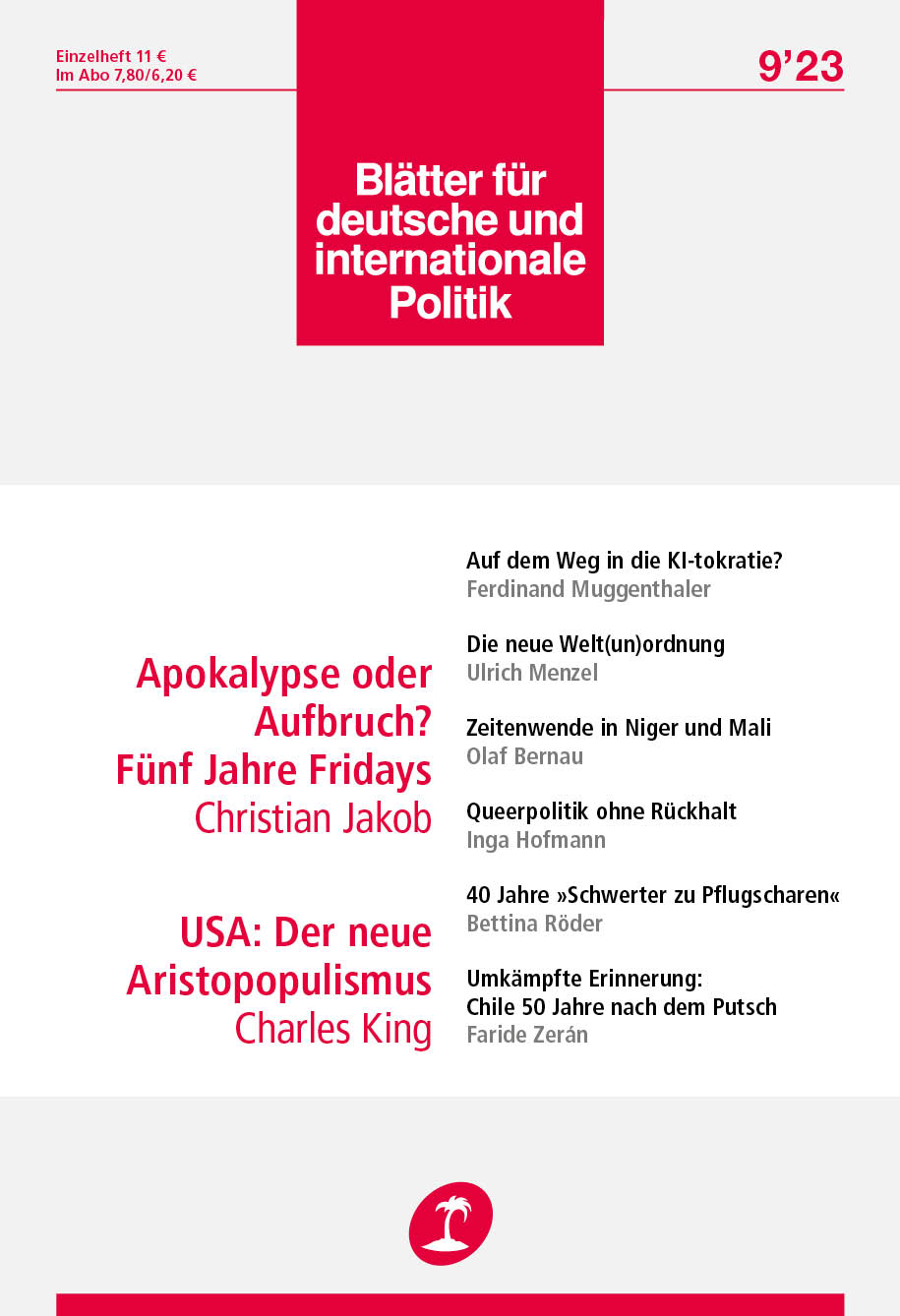

Bild: Jarosław Kaczyński, Chef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, bei einer Gedenkveranstaltung in Warschau, 11.7.2023 (IMAGO / Eastnews)

Der Abbau der Demokratie in Europa schreitet voran, die Muster dabei gleichen sich. Wo Rechtspopulisten an der Macht sind, wie in Polen, Ungarn, Italien, Schweden oder Finnland, disqualifizieren sie permanent die liberale und linke Opposition als amoralisch und schwulenfreundlich und behaupten, diese sei abhängig von den „Globalisten“ in Brüssel und Berlin, die angeblich als Antreiber einer „Umvolkung“ durch die Masseneinwanderung aus nicht europäischen Gebieten agieren. Zugleich wird die eigene Basis der „kleinen Leute“, überwiegend aus der Provinz, mit Angstkampagnen und EU-finanzierten Wahlgeschenken überhäuft. In Ungarn und Polen gehen die regierenden Populisten über den reinen Diskurs längst hinaus. Dort haben sie die Gewaltenteilung beschädigt, setzen Qualitätsmedien, Wissenschaft und Kunst unter Druck oder haben sie schon gleichgeschaltet.

Wo Rechtspopulisten an die Macht wollen, wie in Frankreich, Österreich, den Niederlanden und Deutschland, rücken sie das Migrationsgespenst ins grelle Licht, mobilisieren gegen klima- und energiepolitische Maßnahmen und greifen zurück auf außerparlamentarische Hilfstruppen, von deren Radikalität sie sich notfalls verbal abgrenzen. Dabei entstanden vor allem seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine pseudopazifistische Querfrontkoalitionen. Wo Sozialdemokraten, Grüne und Liberale noch regieren, denunziert man sie als Genderideologen, wirre Multikulti-Träumer oder unfähige Verzichtspolitiker und treibt so einen Keil in die schrumpfende Mitte, was deren Wiederwahlchancen verringert. Und wo die Gegner der Populisten gemeinsam antreten, um die Erdog˘ans und Orbáns abzulösen, bleibt die erhoffte Einheit und Mobilisierungskraft oft aus.

Der nächste Testlauf für die Ablösung rechtspopulistischer Amtsinhaber findet am 15. Oktober bei den Parlamentswahlen in Polen statt. Die seit 2015 regierende PiS-Partei („Recht und Gerechtigkeit“) führt in Umfragen mit Werten von 32 bis 37 Prozent; bliebe es dabei, könnte die PiS nicht die angestrebte Einparteienregierung bilden. Um an der Macht zu bleiben, müsste sie dann eine Koalition mit der kremlfreundlichen und rechtsradikalen Konfederacja eingehen, deren Umfragewerte bei zwölf bis 16 Prozent liegen.

Es ist auch außerhalb Polens keine Seltenheit, dass sich neben rechtspopulistischen Parteien an der Macht weitere Rechtsaußenparteien und -bewegungen bilden, die über soziale Medien wie TikTok rekrutieren und dabei kein Blatt vor den Mund nehmen. So erklärte der Konfederacja-Vorsitzende Sławomir Mentzen vor einigen Jahren offen, seine Partei sei gegen „Juden, Homosexuelle, Abtreibungen, Steuern und die Europäische Union“. Sein Vorstandskollege Grzegorz Braun sekundierte: „Weder Deutsche noch Juden werden uns Geschichte beibringen […] Keine Perversen werden unsere Kinder erziehen und ihnen Toleranz beibringen. Und keine Eurokolchose der Volkskommissare wird uns erklären, wie wir unser eigenes Land führen sollen.“[1] Derzeit jedoch gibt sich Konfederacja vor allem freiheitlich, steuerrebellisch und unternehmerfreundlich. Ihre Kreml-Enthusiasten wie Braun oder Janusz Korwin-Mikke bleiben im Hintergrund.

Eine Koalition mit der Konfederacja wäre für die PiS nicht der erste Sündenfall: Bereits 2006 hatte die Partei eine Koalition mit der prorussischen Bauernpartei Samoobrona (Selbstverteidigung) gebildet. Das Muster könnte heute das gleiche sein: Die größten Kreml-Enthusiasten des kleineren Partners bekommen keine Ministerposten, die mit der Außen- und Sicherheitspolitik zu tun haben, und die prorussische Haltung schiebt man diskursiv der Opposition und namentlich Donald Tusk in die Schuhe. Möglich ist auch eine Minderheitsregierung der PiS, die von Teilen der Konfederacja, die selbst ein Sammelsurium unterschiedlichster Akteure ist, toleriert wird. Diese instabile Konstruktion würde der PiS Zeit verschaffen, Abgeordnete der Konfederacja zu „kooptieren“, um vorerst eine knappe Parlamentsmehrheit zu erreichen.

Verbündete findet die PiS um ihren Chef Jarosław Kaczyński bei ihrem mit misogynen und homophoben Parolen ausgetragenen Kulturkampf auch beim weit rechts stehenden, durch Missbrauchsskandale belasteten Klerus. Das klerikale Milieu sieht überall Gefahren lauern: Die LGBTIQ+-Gemeinschaft habe sich vermeintlich zum Ziel gesetzt, unter dem Deckmantel westlicher Offenheit und Toleranz polnische Kinder zu sexualisieren und katholische Landestraditionen auszuhebeln. Präsident Andrzej Duda meinte schon 2020, LGBTIQ+-Personen seien keine Menschen, sondern „eine Ideologie“, vor der Polen geschützt werden müsse. Im Juli 2023 raunte Kaczyński in der Marienkultstätte in Jasna Góra: „Angegriffen werden unsere Grundwerte, Grundlagen unserer Gesellschaftsordnung, unserer Sitten, kurz gesagt: die Grundlagen der polnischen Identität.“[2] Um die allgemeine Gefahrenlage zu verdeutlichen, sprach Premier Mateusz Morawiecki von der Einkreisung Polens: „Im Osten gibt es die Gruppe Wagner und im Westen die Gruppe Weber.“[3] Damit hob er Jewgeni Prigoschins Söldnertruppe, die im benachbarten Belarus stationiert ist, auf eine Stufe mit der vom CSU-Politiker Manfred Weber angeführten Fraktion der EVP im Europaparlament. Bei aller Polemik gegen die EU prahlen PiS-Politiker jedoch gerne mit Großprojekten wie dem Fluss-Tunnel in Świnoujście an der Ostsee und verschweigen, dass das Milliardenprojekt zu 85 Prozent durch die EU und zu 15 Prozent durch die Stadt finanziert wurde. Auch die Migrationsfrage gewinnt vor der Wahl erneut an Bedeutung. Kaczyński und Morawiecki malen Verhältnisse wie in den französischen Banlieues an die Wand. Im letzten Wahlkampf hatte Kaczyński vor „gesundheitlichen Gefahren“ wegen angeblich durch Migranten eingeschleppter Parasiten aus dem Mittleren Osten gewarnt.[4]

Doch in großen Bevölkerungsteilen wächst die Unzufriedenheit mit der PiS, vor allem unter jungen Menschen und Frauen. Bei den Protesten von 2015 bis 2016 gegen die Vereinnahmung des Verfassungsgerichts hatten noch vor allem Menschen im mittleren Alter demonstriert, die sich an die kommunistische Herrschaft erinnerten und Parallelen zur Regierungspraktik der PiS sahen, was für junge Menschen nur bedingt nachvollziehbar war. Die Großdemonstrationen gegen die Verschärfung der Abtreibungsgesetze um 2020 waren dagegen von jungen Menschen dominiert. Sie protestierten gegen die menschenverachtenden Folgen des Urteils des Verfassungsgerichts, welches das ohnehin bereits repressive Abtreibungsrecht dem Klerus zuliebe noch weiter verschärft hatte und Gefahren für das Leben von Frauen damit deutlich erhöhte. Dem Urteil folgten tatsächlich mehrere Todesfälle von schwangeren Frauen: Die Ärzte hatten sich geweigert, die Schwangerschaft abzubrechen, um das Leben der Frau zu retten – aus Angst, juristisch belangt zu werden. Erst im Juni wurde der Tod einer 33jährigen Frau bekannt, die an Blutvergiftung starb, nachdem es das Krankenhaus abgelehnt hatte, bei ihr die medizinisch notwendige Abtreibung durchzuführen. Darauf folgten landesweite Proteste von Frauen mit der Losung „Keine tote Frau mehr. Hört auf, uns zu töten“.

Es ist zu erwarten, dass das Votum der Frauen bei den kommenden Wahlen von besonderer Bedeutung sein wird – zumindest sofern Frauen und junge Menschen tatsächlich zur Wahl gehen. Umfragen gehen zwar von 60 bis 66 Prozent Wahlbeteiligung aus, allerdings stehen viele junge Menschen traditionellen Beteiligungsformen kritisch gegenüber. Sie gehen lieber zu Großdemonstrationen und bleiben Wahlen fern, womit sie auf die Bestimmung der Herrschaftseliten verzichten, da sie diesen allgemein nicht mehr trauen.

Kommt das ungarische Szenario?

Der Ausgang dieser Wahlen wird auch über Polen hinaus von großer Bedeutung sein, nicht zuletzt mit Blick auf die Kooperation der Nationalisten. Der Ukrainekrieg hat zwar strategische Differenzen in der informellen Visegrád-Allianz[5] an den Tag gebracht: Während der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán schon fast zur offenen Unterstützung Wladimir Putins bereit zu sein scheint, steht Polen (bei fortbestehenden Differenzen mit der Ukraine) an vorderster Stelle gegen den russischen Imperialismus. Taktische Gemeinsamkeiten, wie das zwischen Budapest und Warschau abwechselnde Veto gegen Strafmaßnahmen der EU sind damit aber nicht ausgeschlossen, auch ähnelt sich das Prozedere der Orbán-Partei Fidesz und der PiS bei der Verwandlung ihrer Herrschaft in eine „Demokratur“. Nach acht Jahren systematischen Machtmissbrauchs, parteipolitischer Unterwerfung der Massenmedien, zahlreichen Verfassungsverletzungen und hemmungsloser Bereicherung der PiS-Politiker auf Kosten der (EU-)Steuerzahler bestünde für sie bei einer Niederlage die reale Gefahr, dass sie durch unabhängige Gerichte zu Gefängnisstrafen verurteilt werden. Ihre Straffreiheit war bisher dadurch garantiert, dass es kaum mehr unabhängige Gerichte gibt, die Staatsanwaltschaft die Opposition verfolgt, und die systemische Korruption, Vetternwirtschaft und Propaganda der PiS eine gefügige Funktionselite geschaffen haben, ähnlich der Nomenklatura in der kommunistischen Ära.

Die PiS hofft daher auf ein „ungarisches“ Szenario wie bei den Wahlen in Budapest im April 2022, als Fidesz mit Angstpropaganda und Wahlgeschenken – subventionierte Lebensmittel, Gehaltserhöhungen für Armeeangehörige und Polizei und Rentenerhöhungen – rund 49 Prozent der Stimmen gewann. Diesen Traumwert wird die PiS kaum erreichen, aber zu einem Ergebnis um 40 Prozent könnte, nach ungarischem Vorbild, ein „Referendum“ am Wahltag verhelfen, bei dem die Polen zur Migrationspolitik der EU befragt werden: „Unterstützt Du die Aufnahme Tausender illegaler Immigranten aus dem Nahen Osten und Afrika nach dem obligatorischen Umverteilungsmechanismus, aufgezwungen durch die EU-Bürokratie?“ Diese Frage zur Migrationspolitik wird von weiteren Fragen begleitet, unter anderem nach dem „Ausverkauf“ der polnischen Staatsunternehmen und der Erhöhung des Rentenalters. Mit solchen Suggestivfragen werden Parlamentswahlen in Plebiszite verwandelt. Die ungarische Volksabstimmung von 2016 zu den Migrantenquoten innerhalb der EU scheiterte zwar am Quorum von 50 Prozent, wurde von der Orbán-Regierung aber propagandistisch ausgeschlachtet und zur Mobilisierung der eigenen Basis, weiteren Polarisierung der Gesellschaft und Legitimierung des Demokratieabbaus genutzt.

Gegen autoritäre Machthaber muss die Opposition bei Wahlen besonders geeint auftreten. Noch aber treten drei Kräfte getrennt an: Die Bürgerplattform (PO) mit dem ehemaligen Premierminister Donald Tusk an der Spitze darf mit 28 bis 32 Prozent rechnen, die PL2050 des konservativen Fernsehmoderators Szymon Hołownia im Bündnis mit der Bauernarbeit PSL mit elf bis zwölf Prozent. Die Linke – ein Amalgam neuer Gruppierungen und der Postkommunisten – käme auf sieben bis neun Prozent. 2015 war sie noch an der Sperrhürde gescheitert, was es der PiS trotz nur 37,5 Prozent erlaubte, eine Einparteienregierung zu bilden, da das polnische Wahlsystem bei weniger Parteien im Parlament die größeren Parteien begünstigt.

Die PO hofft in dieser Lage auf ein „tschechisches“ Szenario, nach dem Vorbild der vereinigten Opposition, die in Prag bei den Parlamentswahlen 2021 und Präsidentschaftswahlen 2023 gewonnen hat. Damit wurde in Tschechien der state capture, der Staatsvereinnahmung durch Oligarchen und der systemischen Korruption durch populistische Akteure, wie Miloš Zeman (Ex-Präsident) und Andrej Babiš (Ex-Premier), ein Riegel vorgeschoben. Auch in Polen wird 2025, etwa anderthalb Jahre nach den Parlamentswahlen, der Präsident neu gewählt. Das Hauptproblem der polnischen Opposition ist allerdings, dass sie bei weitem nicht so einig ist, wie dies in Ungarn und Tschechien der Fall war, und eine gemeinsame Wahlliste nicht zustande gekommen ist; Wahlbündnisse hätten bis zum 28. August formal angemeldet sein müssen, sodass jetzt nur noch informelle Absprachen möglich sind.

Machterhalt um jeden Preis?

Ein beeindruckendes Zeichen der Einigkeit waren jedoch die Großdemonstrationen am 4. Juni zu einem symbolischen Datum: Am 4. Juni 1989 fanden die ersten Wahlen mit Beteiligung der Opposition im damals noch kommunistisch regierten Polen statt, bei denen der erste nichtkommunistische Premierminister im gesamten Ostblock, Tadeusz Mazowiecki an die Macht kam. Die Großdemonstration in Warschau, angeführt von Tusk, zählte mindestens 380 000 Menschen. Die Regierung war von der Größenordnung und Entschlossenheit dieser Kundgebung völlig überrascht, die Staatsmedien berichteten darüber entweder gar nicht oder nur polemisch.

Es besteht allerdings die Gefahr, dass die Protestenergie bis zur Wahl verpufft, worauf die PiS hofft. Auch zeigen sich Spannungen innerhalb der Opposition. Jüngster Anlass war ein Wahlkampfvideo von Oppositionsführer Tusk, das der PiS-Regierung vorwarf, Tausende Migranten „aus islamischen Ländern“ ins Land gelassen zu haben. Die Absicht von Tusk war, die Verlogenheit der PiS vorzuführen. Denn die PiS-Regierung schließt seit Jahren bilaterale Gastarbeiterabkommen mit asiatischen Ländern ab, auch solchen mit muslimischer Bevölkerung, und hetzt im Wahlkampf dann wieder gegen „kulturell Fremde“. Doch das kam bei seinen Verbündeten nicht gut an: „Als Opposition sollten wir immer für Demokratie und Menschenwürde eintreten und zeigen, dass wir die Sicherheit des polnischen Volkes mit der Würde aller Menschen verbinden wollen“, kritisierte etwa der sozialistische Europaabgeordnete Robert Biedroń.

Die Kernwählerschaft der PiS ist hingegen loyal. Ähnlich wie bei anderen rechtspopulistischen Gruppierungen, wie der Fidesz in Ungarn, der AKP in der Türkei oder den Trumpisten in der Republikanischen Partei, verzeihen sie ihrer Parteiführung die größten Skandale und deuten Machtmissbrauch noch als Ausdruck legitimer Autorität. Sie halten sich für Demokraten, solange ihre Partei die Wahlen gewinnt, während verlorene Wahlen als Betrug durch die „anderen“ gelten, die per definitionem keine Demokraten sein können. Kompromisse mit der Opposition werden als faul abgelehnt, das eigene – in Polen oft religiöse – Milieu wird gegen die „anderen“ abgegrenzt. Die PiS propagiert zudem, im Unterschied zum möglichen Koalitionspartner Konfederacja, politisch-wirtschaftlichen Kollektivismus: Der Staat soll als treuer Fürsorger auftreten, Staatseigentum über Privateigentum stehen. Daraus resultieren Erwartungen an den autoritär-paternalistischen Staat, die die schlimmsten Verfehlungen der PiS legitimieren: Ein Familienvater, der sich um seine Kinder kümmert, kann sich ab und zu Fehltritte leisten und verdient dennoch weiterhin Respekt.[6] Jenseits ihrer Kernwählerschaft wird die PiS um jeden Prozentpunkt kämpfen, nach Trumps Vorbild auch mit unlauteren Methoden, die schon bei den Parlamentswahlen 2019 und den Präsidentschaftswahlen 2020 eingesetzt wurden. Dazu zählte die systematische Bespitzelung führender Oppositioneller mit der Spionage-Software Pegasus. Opfer der illegalen Überwachung wurde etwa der Chef der PO-Wahlkampagne von 2019, Krzysztof Brejza.[7] Möglich ist auch, dass bei einem für die Regierung ungünstigen Wahlausgang die von der PiS kontrollierte Nationale Wahlkommission die Neuauszählung der Stimmen in wichtigen Wahlbezirken anordnen wird. Die gleichgeschalteten Massenmedien werden keine Hemmungen haben, die Legende vom Wahlbetrug zu verbreiten.

Es bestehen sogar Befürchtungen, die PiS könnte den Ausnahmezustand verhängen – und damit die Wahl auf einen späteren Termin verschieben –, sollten die Umfragewerte weiterhin nicht zufriedenstellend sein. Der Präzedenzfall ereignete sich 2021/2022, als der Ausnahmezustand wegen der „Migrationskrise“ an der Grenze zu Belarus in zwei Regionen Ostpolens mit 183 Ortschaften ausgerufen wurde. Dort war keine Presse zugelassen sowie die Bewegungsfreiheit für Bürgerinnen und Bürger deutlich eingeschränkt.

Die derzeitige Nervosität der PiS-Regierung zeigt sich daran, dass sie den Oppositionsführer ins Visier nahm: mit einer „Lex Tusk“ und der Einsetzung einer „Staatlichen Kommission zur Untersuchung russischer Einflüsse auf die innere Sicherheit der Republik Polen in den Jahren 2007 bis 2022“. 2007 wurde Tusk Regierungschef und war verantwortlich für Energielieferverträge, die PiS insinuiert nun, dass er dabei das Vaterland verraten habe und ein Kollaborateur Putins sei. Doch nach der vorläufigen Ablehnung des Gesetzentwurfs im polnischen Senat hat die PiS selbst kalte Füße bekommen; es wäre leicht, in ihren Reihen Russophile mit problematischen Verbindungen nach Moskau auszumachen. Das Gesetz wurde zwar verabschiedet und modifiziert durch Präsident Duda unterzeichnet, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass die „Staatliche Kommission“ vor den Wahlen tagen wird.

Polen, das im Ukrainekrieg zur europäischen Regionalmacht avancierte, steht erneut vor einem historischen Moment. Sollte die Opposition verlieren, wird sich die Herrschaft der PiS weiter verfestigen, der Staat noch mehr im Dienst der Partei stehen. Die Gleichschaltung von Massenmedien, Schulen, Universitäten und Unternehmen würde weiter voranschreiten. Die „Zeitenwende“ ist auch in Polen noch nicht verstanden worden: Man kann sich nicht an die Speerspitze des Kampfes der liberalen Demokratie gegen die russische Autokratie setzen, wenn man demokratische Grundsätze selbst so stark verletzt und die autoritären Deformationen im eigenen Land massiv befördert.

[1] Dominika Sitnicka, Nie chcemy Zydow, gejow, aborcji, podatkow i UE. To trafia do wyborcow, in: „OKO.press”, 1.5.2019; Anna Mierzynska, Obiecujemy, ze nic wam nie damy, in: „OKO.Press”, 24.6.2023.

[2] Vgl. Jaroslaw Kaczyński na Jasnej Gorze: Sa plany pozbawienia nas suwerennos´ci, in: „Rzeczpospolita”, 9.7.2023.

[3] Marcin Jan Orlowski, Mateusz Morawiecki: Na wschodzie grupa Wagnera, na zachodzie grupa Webera, in: „Interia”, 1.7.2023.

[4] Vgl. Kaczyński: Paso˙zyty i pierwotniaki w organizmach uchodz´ców groz´ne dla Polaków, in: „Newsweek Polska”, 13.10.2015.

[5] Vgl. Ireneusz Pawel Karolewski und Claus Leggewie, Die Visegrád-Connection. Eine Herausforderung für Europa, Berlin 2021.

[6] Siehe das Interview mit der Soziologin Ewa Marciniak: Kim jest wyborca PiS? Wyz˙szy poziom neurotycznosci, uwaz˙aja sie za demokratów, in: „Dziennik Gazeta Prawna”, 5.8.2019.

[7] Vgl. To oni zlecili szpiegowanie Krzysztofa Brejzy Pegasusem, wiadomosci.onet.pl, 20.1.2023; Szymon Palczewski, Historia Pegasusa. Brejza: ekwiwalent hejtu mojej osoby to 5 mln euro, cyberdefence24.pl, 27.10.2022.