Putin, Hamas, Trump und die Logik der Zerstörung

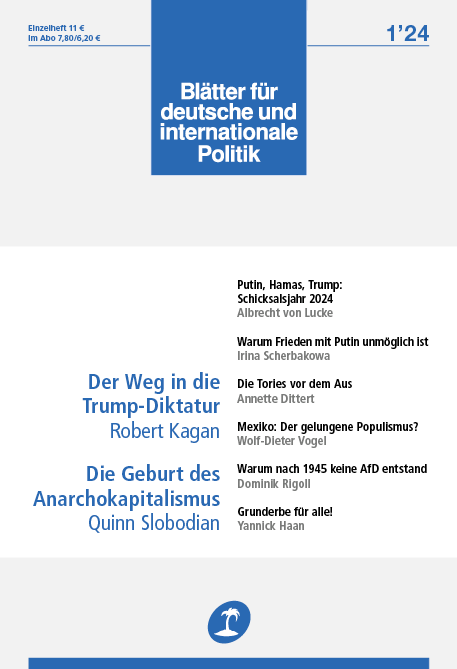

Bild: Der damalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump (rechts), und der russische Präsident, Wladimir Putin, beim G20-Gipfel in Osaka, Japan, 28.6.2019 (IMAGO / AAP)

Zwei Kriegsschauplätze haben das vergangene Jahr – jedenfalls aus westlicher Sicht – entscheidend geprägt: die Ukraine und Israel/Palästina. In beiden Fällen bestreiten die Angreifer, Russland wie die Hamas, das Existenzrecht ihrer Gegner. Gemeinsam ist beiden zudem absolute Menschenverachtung, die selbst vor der eigenen Bevölkerung nicht Halt macht – ob als massenhaft verheizte Soldaten im Falle Putins oder gar als ganz bewusst geopferte Zivilisten im Falle der Hamas. Beide Akteure verbindet schließlich, trotz aller Unterschiede zwischen der Terrormiliz und der imperialistischen Diktatur, ein zentrales Moment: die Logik der Zerstörung als Basis eines stetig wachsenden strategischen Vorteils gegenüber dem Westen.

2024 könnte damit zu einem Schicksalsjahr werden. Beide Kriege sind blutig festgefahren. Doch während der Krieg in Gaza immer mehr Zivilisten das Leben kostet, droht das aktuelle Patt in Putins Krieg spätestens dann in eine Niederlage der Ukraine umzukippen, wenn am Ende des Jahres tatsächlich Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt werden sollte und er mit seiner Ankündigung ernst machen könnte, den Krieg binnen eines Tages zu beenden, sprich: die Ukraine im Stich zu lassen. Bereits jetzt gaben die Republikaner einen Vorschein dieser möglichen neuen Lage, indem sie im Senat eine weitere Unterstützung der Ukraine blockierten.

Damit droht das Pendel in den nächsten Monaten zugunsten der Aggressoren auszuschlagen. Putin und die Hamas eint ein strategischer Grundansatz: Da eine Überwindung des Gegners durch eigene Attraktivität oder die Eroberung des gegnerischen Territoriums (bisher jedenfalls) nicht möglich ist, setzen sie auf ein anderes Mittel – das der reinen Destruktion. Im Falle Russlands ist diese Strategie evident: Seit Moskau an der schnellen Eroberung Kiews gescheitert ist, hält es sich an der Zerstörung der Ukraine „schadlos“. Die Strategie der Hamas dagegen ist komplexer und perfider: Sie zielte mit ihrem brutalen Massaker an israelischen Zivilisten von Anfang an darauf ab, den Gegner zu einer massiven Reaktion zu provozieren, was Israel mit der flächendeckenden Zerstörung Gazas prompt erfüllte.

Die Regierung von Benjamin Netanjahu unterliegt dabei einem fatalen Irrtum, falls sie annimmt, dass sich die Wut der Palästinenser primär gegen die eigene Führung richten werde. Das Gegenteil ist der Fall: Indem Israel die Verbrechen der Hamas mit eigener massiver Zerstörung beantwortet, geht die Rechnung der Terrormiliz auf – die Wut auf Israel immer größer werden zu lassen und dadurch wenn möglich genau jenen „dauerhaften Kriegszustand an allen Grenzen Israels“ zu erzeugen, auf den die Terroristen letztlich abzielen.[1] Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Hamas jederzeit bereit, die eigenen Untertanen im Dschihad, im „heiligen Krieg“, zu opfern, ob als Terroristen oder auch als hilflose Zivilisten.

Somit haben wir es heute mit einer Form des heißen Krieges zu tun, in dem die Aggressoren weniger auf die Eroberung als vor allem auf die Zerstörung ihres Gegners abzielen und dabei strategisch zu gewinnen drohen.

Vom Wettstreit der Systeme zur Vernichtung des Feindes

In dieser Logik der Zerstörung liegt der zentrale Unterschied zum alten Systemkonflikt des Kalten Krieges. Dieser war letztlich, trotz seiner Möglichkeit zu atomarer Vielfachzerstörung (overkill), paradoxerweise immer auch ein konstruktiver Konflikt, bei dem die beiden Kontrahenten versuchten, im Wettstreit die je andere Seite zu übertrumpfen.

Die kompetitive Logik begann spätestens dann, als die Sowjetunion 1957 mit dem „Sputnik“-Schock – ausgelöst durch die erste Raumsonde in einer Erdumlaufbahn – den Westen ins Hintertreffen geraten ließ. Es war John F. Kennedy, der 1963 in seiner Rede vor den Vereinten Nationen einerseits das andere System anerkannte, auch um den Frieden zu sichern, aber andererseits klarstellte, dass man im Sinne einer friedlichen Koexistenz den Wettbewerb aufnehmen werde, auch um auf diesem Wege das möglichst beste Ergebnis zu erzielen: „Im Wettstreit um ein besseres Leben wird die gesamte Welt der Sieger sein.“ Dieser Wettkampf fand auf fast allen Gebieten statt, von der Raumfahrt über die Wirtschaft bis zum Sport.[2] Und er endete erst mit der großen Rede Michail Gorbatschows 1988 an gleicher Stelle, mit der der sowjetische Staats- und Parteichef aus der Ära der Konkurrenz in eine Ära der produktiven Zusammenarbeit unter dem Dach der Vereinten Nationen eintreten wollte[3] – durchaus auch der Einsicht folgend, dass das starre Sowjetsystem der Dynamik des Kapitalismus nicht gewachsen war.

Heute hingegen ist das Verhältnis zwischen Ost und West aus Sicht des Kremls wieder ein radikal antagonistisches, fundamental feindliches, und damit ist diese Position exemplarisch für viele radikal anti-westliche, anti-liberale Bewegungen, wie etwa die islamistische Hamas.

Die einzige Chance für Russland, so die Lehre Putins aus dem Scheitern der Sowjetunion und angesichts der Attraktivität der westlichen Lebensweise für die russischen Anrainerstaaten, besteht darin, das andere System so stark wie möglich zu schwächen. Wenn wir den Westen angesichts eines russischen Bruttosozialprodukts, das unterhalb des italienischen liegt, nicht auf konstruktive Weise herausfordern können, müssen wir ihn mit den Waffen der Destruktion bekämpfen, sprich: von außen wie innen heraus zerstören, so die Putinsche Konsequenz aus dem wirtschaftlichen Niedergang Russlands. Deshalb gehen die russischen Truppen in der Ukraine ohne jede Hemmung vor, wenn sie weite Teile des Landes verminen und sie so auf viele Jahre faktisch unbewohnbar machen. Derartige Zerstörung ist ein Kinderspiel, aber der Wiederaufbau dauert lang und ist immens teuer. Und Putin weiß genau, dass der Westen letztlich dafür aufkommen wird. Auf diese Weise betreibt er ganz gezielt die systematische Chaotisierung jener Staaten, die (noch) über eine rechtstaatlich-demokratische Ordnung verfügen.

Und während Putin auf die maximale Zerstörung der kritischen Infrastruktur des Feindes setzt, sucht er zugleich nach möglichen Alliierten in den Demokratien. Das beste Beispiel dafür ist sein instrumentelles, aber auch ideologisch grundiertes Verhältnis zu Rechtsradikalen wie Marine Le Pen oder der AfD. Indem er diese auch finanziell unterstützt, sichert er sich willige Gehilfen in den demokratischen Systemen, um diese von innen zu unterwandern und auszuhöhlen. Bei dieser Strategie spielt die zynische Instrumentalisierung von Menschen eine zentrale Rolle. Dass Putin gezielt und massenhaft ukrainische Flüchtlinge erzeugt, erfüllt für ihn einen doppelten Zweck: Es destabilisiert die Ukraine, aber zugleich die Aufnahmeländer, also die Staaten der Europäischen Union. Ganz ähnlich das Kalkül der Hamas: Man nimmt die palästinensischen Toten und Binnenflüchtlinge bewusst in Kauf, um den Protest gegen Israel zu schüren. Und die Zerstörung des äußeren Feindes korrespondiert mit der des inneren Gegners. Seit ihrer Machterlangung im Jahr 2007 hat die Hamas jede weitere Wahl unterbunden und ist mit aller Brutalität gegen die konkurrierende Fatah von Mahmud Abbas vorgegangen. Derweil werden in Russland die Restbestände von Rechtsstaatlichkeit insbesondere gegenüber kritischen Journalisten systematisch zerstört. Am Ende herrscht reine Willkür, wodurch die nächsten Präsidentschaftswahlen im März zur reinen Putinshow verkommen werden.

Willkür schlägt Recht: Das Dilemma der Demokratien

Genau in diesem Gegensatz zwischen Willkür und Recht manifestiert sich die Schwäche und Angreifbarkeit des Westens. Eine Diktatur vom Schlage Putins ist, da sie sich nicht an Recht und Gesetz gebunden hat, immer in der Lage, ihre Macht auch zur Einschüchterung der eigenen Bevölkerung einzusetzen. Putin oder auch die Hamas machen sich in brutalster Weise ihre Vorteile zunutze: die Möglichkeit der eigenen Skrupellosigkeit im Wissen darum, dass eine Diktatur im Gegensatz zu einer Demokratie letztlich niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig ist, auch nicht dem eigenen Volk.

Damit verfügt der Zerstörer über weit bessere Karten als jene, die Rücksicht auf die eigene, aber auch auf die vom eigenen militärischen Vorgehen betroffene gegnerische Bevölkerung nehmen müssen. Wie aber können die westlichen Demokratien dieser Logik der Destruktion sinnvoll begegnen?

Die größte Gefahr für die westlich-liberalen Staaten besteht darin, die Destruktivität ihrer autoritären Feinde mit eigener Destruktivität zu beantworten. Es ist das Dilemma der Demokratien, dass sie – anders als Autokratien – an den Maßstäben gemessen werden, die sie sich selbst vorgeben. Brechen sie diese, setzen sie sich umgehend dem Vorwurf der Doppelmoral aus. Das ist die Falle, in die Autokraten Demokraten locken wollen. Und genau in dieser Falle befindet sich gegenwärtig Israel.

Zu Recht warnte US-Präsident Joe Biden die Regierung Netanjahu davor, die „Fehler der USA“ nach den islamistischen Terroranschlägen vom 11. September 2001 zu wiederholen, obwohl – oder vielleicht sogar weil – er damals selbst ein Befürworter des Irakkrieges gewesen war. Israel dürfe von seiner „Wut“ auf den Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation nicht „verzehrt“ werden wie die USA nach den Anschlägen von 9/11.

Tatsächlich hat der völkerrechtswidrige Krieg gegen den Irak, initiiert und forciert aus einer Mischung aus Wut und Hybris, den Westen auf Jahre im Globalen Süden delegitimiert.[4] Dabei hätte nach dem Ende der Bipolarität durch den Untergang der Sowjetunion die Möglichkeit bestanden, eine neue Ordnung im Geiste der Vereinten Nationen zu schaffen. Doch die USA hatten kein Interesse daran, ihre Macht als die einzig verbliebene „Superpower“ zu teilen. Mit ihrem Agieren nach 9/11 haben sie die völkerrechtliche Ordnung fundamental untergraben. Erinnert sei an das Flehen von UN-Generalsekretär Kofi Annan an die Regierung von George W. Bush, sie möge diesen, auf Lügen basierenden Krieg gegen den Irak nicht beginnen, denn damit würden die Grundlagen der Vereinten Nationen faktisch zerstört.

Genau das ist geschehen, zum Schaden der Weltgemeinschaft, aber auch der Reputation des Westens und der Vereinigten Staaten. Und die gleiche Gefahr gilt heute für Israel. Mit dem Krieg gegen die Hamas droht sich das Scheitern des Westens nach 9/11 zu wiederholen.

Die Situation in Gaza erscheint inzwischen vielen wie das Tor zur Hölle. Aus dem berechtigten Wunsch nach Beseitigung der Hamas wird bei der israelischen Offensive immer mehr eine totale Zerstörung der Infrastruktur und damit letztlich auch der Lebensgrundlagen der gesamten Bevölkerung im Gazastreifen, unter Inkaufnahme tausender ziviler Opfer. Damit wird die Saat gelegt für immer weiteren Hass, der den Terroristen in die Hände spielt. Wenn man derart die Zivilbevölkerung in die Arme des Feindes treibe, werde selbst aus einem möglichen taktischen Sieg eine strategische Niederlage, stellt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu Recht fest.

Die fatale Konsequenz: Aus der israelischen Macht und dem Willen zur Vernichtung des Gegners resultiert so die eigene Ohnmacht, den Frieden zu gewinnen, und sogar umgekehrt die Stärkung des Gegners. Denn mit jedem getöteten Kind in Gaza wächst die Wahrscheinlichkeit einer neuen anti-israelischen und letztlich sogar antisemitischen Bewegung, wie die Reaktionen nicht nur in der arabischen Welt beweisen. So schafft sich Israel mit seinem Krieg die nächste Generation von Terroristen – ein ewiger Teufelskreis.

Doch die rechte israelische Regierung lässt sich in ihrer Kriegslogik weder beirren noch belehren. Premierminister Benjamin Netanjahu hat bereits erklärt, dass der Kampf gegen die Hamas bis zum „absoluten Sieg“ fortgesetzt werde.[5] Damit begeht Israel in der Annahme, es könne sich selbst schützen, denselben Fehler, den die USA nach 9/11 begingen, nämlich einen Krieg zu führen ohne Rücksicht auf die Haltung der Weltgemeinschaft – und sogar gegen den Rat der Vereinigten Staaten als seinem stärksten Unterstützer. Und das mit dem entscheidenden Unterschied, dass das von Feinden umgegebene Israel wesentlich verwundbarer ist, als es die Vereinigten Staaten vor und nach 9/11 je waren.

Die Zerstörung der Demokratien von innen

Die Lage in Palästina zeigt, in welch schwieriger Situation sich der Westen befindet. Das gleiche gilt auch für die Ukraine, wo die erhoffte Frühjahrs- bzw. Sommeroffensive ohne durchschlagenden Erfolg geblieben ist, auch weil die Unterstützung aus dem Westen zu gering war. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Zaluschny, gestand unlängst und im Widerspruch zu Präsident Wolodymyr Selenskyj ein, dass man sich nun in einem Stellungskrieg befinde, der unter den gegenwärtigen Voraussetzungen nicht mehr gewonnen werden könne.[6] Im Gegenteil: Aus der aktuellen Pattsituation droht eine Dominanz Russlands zu werden, weil dessen personelle Reserven weit größer sind als die der Ukraine und Putin sein Land längst auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Tatsächlich investiert Russland inzwischen 30 Prozent seines Bruttosozialprodukts in die Rüstung und stockt das Militär auch personell massiv auf.[7]

Und an diesen ungleichen Voraussetzungen dürfte sich so bald auch nichts ändern. Denn hinzu kommt noch ein weiteres Problem: Der Wille zur Zerstörung der eigenen demokratischen Grundlagen kommt längst auch aus dem Inneren der Demokratien. Das Agieren der Trumpisten in den Vereinigten Staaten, ihre Blockade jeglicher Haushaltsplanungen, zeigt, dass die jahrzehntelang pragmatisch agierende republikanische Partei inzwischen völlig von Radikalen unterwandert ist. Auch sie sind Akteure, die – wie Trumps Verhalten nach der letzten Präsidentenwahl gezeigt hat – letztlich auf die gleiche Unterminierung der Institutionen setzen wie Putin.[8]

In dieser Hinsicht wird 2024 zu einem globalen Schicksalsjahr, vor dem selbst die drei so wichtigen ostdeutschen Landtagswahlen im kommenden Spätsommer und Herbst fast zu einer Fußnote geraten, obwohl die dort als erwiesen rechtsextrem eingestufte AfD zur stärksten Kraft werden könnte. Doch Anfang November droht mit einer Wiederwahl Trumps die maximale Zerstörung der Demokratie aus ihrem Innern[9] – und eine insbesondere für die Ukraine, aber auch für ganz Europa verhängnisvolle Situation.

Denn der Westen wird zunehmend kriegsmüde.[10] In Europa votieren mit Viktor Orbáns Ungarn und Robert Ficos Slowakei, aber auch mit einem potenziellen Regierungschef Geert Wilders in den Niederlanden und einer erstarkten AfD hierzulande erste Staaten und Akteure gegen jede weitere Unterstützung der Ukraine. Trump ist derweil, zumal im anhebenden Wahlkampf, außenpolitisch ganz auf den Konflikt der USA mit China konzentriert. Insgesamt verlagert sich der US-amerikanische Fokus auf den pazifischen Raum. Und da nun zusätzlich auch der Israel-Palästina-Konflikt die Aufmerksamkeit der US-Regierung absorbiert, wird die transatlantische Partnerschaft zunehmend sekundär – und damit auch Europa. Warum, so Trumps (keineswegs unberechtigte) Frage, sollten die Vereinigten Staaten einem Europa, das sich selbst nicht hinreichend rüstet, mit Abermilliarden unter die Arme greifen, obwohl es für sie nicht mehr von der gleichen Relevanz wie nach dem Zweiten Weltkrieg ist, als Europa noch an der Frontlinie der Systemkonkurrenz lag?

Putin als Gazakriegsgewinnler

Vor diesem Hintergrund kommt Putin der Krieg um Gaza ungemein gelegen. Denn dieser lenkt vom Krieg in der Ukraine zusätzlich ab – und damit auch von der Frage, wie lange die USA überhaupt noch bereit sind, die Ukraine und damit auch Europa zu verteidigen. Europa hingegen scheint in weiten Teilen noch gar nicht begriffen zu haben, dass Russland sich nach Putins Selbstverständnis wie nach der täglichen TV-Propaganda nicht nur im Krieg gegen die Ukraine befindet, sondern gegen den gesamten „kollektiven Westen“, also auch gegen Europa. Längst hat Putin durchscheinen lassen, dass er kein Interesse an einer Beendigung des Krieges vor dem 5. November 2024 hat, dem Wahltag in den USA. Der worst case für Europa wäre demnach ein Sieg Trumps, mit dem die Unterstützung der USA als des absolut größten militärischen Geberstaats der Ukraine schlagartig ausfallen könnte.

Das vergangene Jahr hat gezeigt: Die von Putin wie von der Hamas betriebene Logik der Zerstörung verfügt – mit Blick auf eine kriegerische Lösung – über einen systemischen Vorteil. Beide Kriege sind faktisch festgefahren, mit strategischen Vorteilen für den Aggressor. Angesichts der Patt-Situation in der Ukraine wie auch der dramatischen Zerstörungen in Gaza kommt es daher darauf an, den kriegerischen Prozess in eine politische Richtung umzulenken, die das Ende der Kämpfe ins Visier nimmt. Oder anders ausgedrückt: Das Ziel des Westens müsste darin bestehen, aus den aktuellen heißen Kriegen wieder einen regulierten kalten zu machen.

Unter besseren Umständen wären die Vereinten Nationen der richtige Ort, um die beiden Kriegsschauplätze zu befrieden. Doch nicht zuletzt durch die desaströse Politik des Westens während der letzten 20 Jahre verfügt die UNO faktisch über keine Autorität mehr. Der UN-Sicherheitsrat ist zudem durch die Vetomacht von Russland und China, aber auch der USA, chronisch blockiert.

In Palästina scheint gegenwärtig noch überhaupt nicht in Sicht, wie eine Lösung des Konflikts aussehen könnte. Selbst wenn es Israel gelingt, einen Großteil der Terroristen auszuschalten, ist völlig unklar, wie anschließend die politische Verwaltung des Gazastreifens beschaffen sein sollte. Deshalb spricht viel dafür, dass ein mögliches Vakuum zu einer langen Auseinandersetzung in Form eines asymmetrischen Krieges führen könnte.

Mit Blick auf die Ukraine verhält sich die Lage etwas anders. Während Putin auf einen langen Krieg setzt, wird in Washington längst über politische Exit-Optionen diskutiert, angesichts der schon jetzt von den Republikanern lange blockierten Waffensendungen für die Ukraine und umso mehr mit Blick auf die kommende Präsidentenwahl. Angesichts eines möglichen Wahlsiegs Trumps ist es auch im Interesse der Ukraine und ganz Europas, bereits jetzt über mögliche politische Alternativen nachzudenken. Drei potenzielle Lösungen werden derzeit von den wesentlichen Akteuren im Hintergrund diskutiert. Erstens die sogenannte Korea-Lösung: Sie bedeutet das Einfrieren des Krieges beim Stand des gegenwärtigen Patts. Das birgt allerdings die ständige Gefahr, dass Russland erneut einen heißen Krieg beginnt, sobald die militärische Wehrhaftigkeit der Ukraine nachlässt – es bedürfte also weiter starker Unterstützung des Landes durch den Westen. Erschwerend kommt hinzu, dass die zu sichernde Frontlinie in der Ukraine mit rund 1000 Kilometern deutlich länger ist als in Korea, was das Potenzial für Zwischenfälle beträchtlich erhöht.

Die zweite Lösung ist die sogenannte Deutschland-Lösung. Sie bedeutet, dass die Ukraine auf die östlichen Gebiete verzichtet, dafür aber der westliche Teil in die Nato aufgenommen wird, genau wie die Bundesrepublik 1955. Dadurch erhielte die Ukraine den denkbar weitreichendsten Schutz. Denn selbst bei einer neuerlichen Präsidentschaft Trumps spricht wenig dafür, dass die USA im Falle eines Angriffs auf einen Nato-Staat ihrer Beistandspflicht nicht nachkommen würden. Allerdings müssten für den Beitritt der Ukraine zunächst einmal die Nato-Aufnahmekriterien geändert werden. Demnach kann ein Land nur dann aufgenommen werden, wenn es sich nicht in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit einem Nachbarn befindet.

Als dritte Lösung bliebe folglich die Neutralität der Ukraine. Vor und noch kurz nach Beginn des Krieges war die Regierung Selenskyj bereit, auf ihr Ziel einer Nato-Mitgliedschaft zu verzichten und die Neutralität zu akzeptieren. Nach zwei Jahren eines brutalen Krieges ist das erforderliche Minimalvertrauen der Ukraine gegenüber Russland jedoch gänzlich aufgebraucht. Und angesichts der enormen Aufrüstung Putins wäre die Neutralitätslösung davon abhängig, dass andere Staaten die Sicherheit der Ukraine garantieren. Damit stünde wieder die Frage auf der Agenda, inwieweit die EU nach einem potenziellen Wahlsieg Trumps willens und in der Lage ist, die enormen Kriegsaufwendungen der USA zu ersetzen, zumal die Unterstützung aus ukrainischer Sicht weitreichende bilaterale Beistandsverpflichtungen umfassen müsste. Dazu ist im Westen aber derzeit niemand bereit.

Fest steht bei alledem: Schon jetzt dürfte es der Regierung Biden schwerfallen, den erforderlichen Druck auf Putin auszuüben, um (wenigstens) Waffenstillstandsverhandlungen in die Wege zu leiten. Der Kreml-Herrscher wird vielmehr in aller Ruhe den Wahlausgang im November abwarten. Ganz ersichtlich hat er kein Interesse daran, vom heißen Krieg in einen kalten zu wechseln, da die russischen Fähigkeiten zu einer kompetitiven Konkurrenz – wie die der Sowjetunion von 1945 bis 1989 – nicht mehr vorhanden sind. Deshalb zieht Putin seit Jahren die kriegerische Auseinandersetzung vor, von Tschetschenien über Georgien und Syrien bis zur Ukraine.

Wenn aber der Druck der USA nicht reicht, ist es umso mehr erforderlich, jene Großmacht in die Lösung der Ukraine-Frage einzubeziehen, die noch nennenswerten Einfluss auf Putin und zudem kein Interesse an einer möglichen globalen Chaotisierung hat, nämlich China. Die Führung in Peking ist einerseits daran interessiert, dass ihr Partner in Moskau den Ukrainekrieg auf keinen Fall verliert. China ist andererseits in hohem Maße auf einen nicht-kriegerischen Zustand angewiesen, da es als Wirtschaftsmacht mit dem größten Exportüberschuss stark vom Welthandel abhängig ist. China hat ein eminentes Interesse daran, dass die Weltwirtschaft nicht kollabiert, schon weil es die größten Reserven an US-Dollar hält und selbst in einer massiven Wirtschaftskrise steckt. Im Unterschied zu Russland ist Peking daher weiterhin an einem guten ökonomischen Verhältnis zum Westen interessiert.

Zudem ist China wohl der einzige Staat, der sich in einer echten systemischen Konkurrenz mit den USA begreift, ähnlich der Lage im Kalten Krieg. Allerdings betreibt auch China, wie der Westen, einen Kurs des Decoupling, der partiellen Abkopplung und Herstellung von Autonomie – auch zwecks Vorbereitung auf einen möglichen heißen Krieg gegen Taiwan.

Es wäre daher bereits ein großer Erfolg, wenn die neue Logik des heißen Krieges mit Hilfe Chinas wieder in die des alten, kalten Krieges überführt werden könnte. Auf diese Weise könnte die zunehmende Polarisierung durch zumindest partielle Kooperation der beiden entscheidenden Großmächte, China und der USA, doch noch zu begrenzen sein. Ihre Ankündigung auf der jüngsten Weltklimakonferenz in Dubai (COP 28), dass sie beim Kampf gegen die Klimaerwärmung zukünftig an einem Strang ziehen wollen, ist immerhin ein kleines positives Zeichen – so dünn der Strang bisher auch ist.

Letztlich aber bräuchte die Welt, soviel Utopie mag zur Jahreswende erlaubt sein, jedoch das glatte Gegenteil der gegenwärtigen Lage, nämlich jene Idee einer Weltinnenpolitik, wie sie in der Tradition der 1970er Jahre von Willy Brandt über Olof Palme bis hin zu Michail Gorbatschow entwickelt wurde. Denn nur durch globale Zusammenarbeit, möglichst unter dem Dach der Vereinten Nationen, können die eigentlichen Menschheitsfragen tatsächlich gelöst werden, die durch die neuen heißen Kriege in der öffentlichen Wahrnehmung fatalerweise verdrängt werden – von der Klimakrise bis hin zur globalen Ungleichheit und der massenhaften Migration.

[1] Ben Hubbard und Maria Abi-Habib, Behind Hamas’s Bloody Gambit to Create a ‚Permanent’ State of War, in: „New York Times”, 8.11.2023.

[2] Legendär sind die großen Schlachten insbesondere auf der Tartanbahn, als die Sportlerinnen und Sportler von USA und UdSSR wie auch ihrer „Satrapenstaaten“ Bundesrepublik und DDR ihre „sportlichen Stellvertreterkriege“ austrugen.

[3] Vgl. Rede von Michail Gorbatschow vor der UN-Generalversammlung am 7. Dezember 1988, in: „Blätter“, 2/1989, S. 234-248.

[4] Und mit dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan im Jahr 2021 wurde das Scheitern Washingtons bei der Neuordnung des Nahen und Mittleren Ostens endgültig offensichtlich.

[5] Peter Münch, Netanjahu widersetzt sich den USA, in: „Süddeutsche Zeitung“, 4.12.2023.

[6] Ukraine’s commander-in-chief on the breakthrough he needs to beat Russia, in: „The Economist“, 1.11.2023.

[7] Stefan Scholl, Russland baut sein militärisches Potenzial drastisch aus – Wirtschaft erstaunlich widerstandsfähig, in: „Frankfurter Rundschau“, 8.11.2023.

[8] Timothy Snyder, Nach dem Putsch ist vor dem Putsch, in: „Blätter, 2/2021, S. 59-69.

[9] Siehe dazu den Beitrag von Robert Kagan in dieser Ausgabe.

[10] Sven Christian Schulz, Westen wird „kriegsmüde“: Hilfen für die Ukraine um 87 Prozent eingebrochen, rnd.de, 7.12.2023.