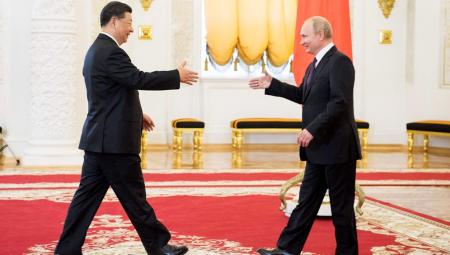

Taumelnde Weltordnung

Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigt sich wie in einem Brennglas, dass die gesamte Weltordnung ins Taumeln geraten ist: Die Atommacht Russland agiert imperialistisch und will das Recht des Stärkeren kriegerisch durchsetzen – gegen die Idee einer regelbasierten Weltordnung.