Realismus vs. Krieg: Neutralität als Chance

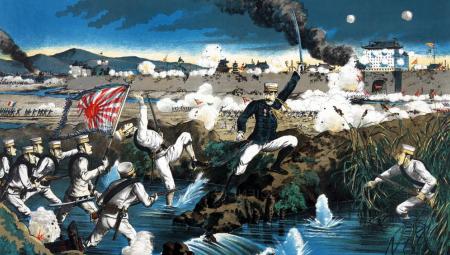

Der Kalte Krieg begann, kaum dass der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Er war Konsequenz der Rivalität jener Großmächte, die siegreich aus dem Krieg hervorgegangen waren und nach 1945 zu Supermächten aufstiegen: USA und UdSSR. Beide wollten ihre Einflusssphären absichern und ausdehnen.