Warnungen aus Weimar

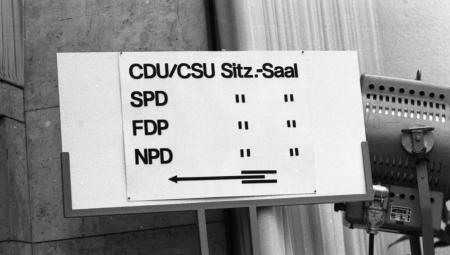

Autokraten sind vielerorts auf dem Vormarsch. Ihre Machtübernahme ist aber keineswegs zwangsläufig. Gerade der Blick auf die Weimarer Republik zeigt: Oft ist es das taktische Kalkül der alten Eliten, das die Antidemokraten an die Macht bringt.