Sudan: Prototyp eines neuen Krieges

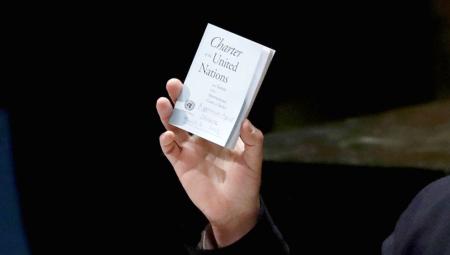

Am 1. Januar 1956 wurde der Sudan als zweites Land auf dem afrikanischen Kontinent nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig. Anders jedoch als Libyen, das 1951 von den Vereinten Nationen in die Selbstständigkeit entlassen worden war, errang der Sudan seine Souveränität von einer Kolonialmacht.