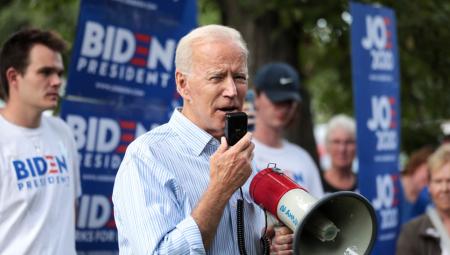

Die Wahl als Farce: Donald Trump und der Aufstieg der Autokraten

Die wiederholte Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, das Wahlergebnis nur anzuerkennen, wenn es seine Wiederwahl bestätigt, ist der bis heute weitreichendste Verstoß in einer klassischen Demokratie des Westens gegen die Idee der allgemeinen, gleichen, freien und fairen Wahl – und damit auf die fundamentale Legitimationsbeziehung zwischen Regierenden und Regierten.